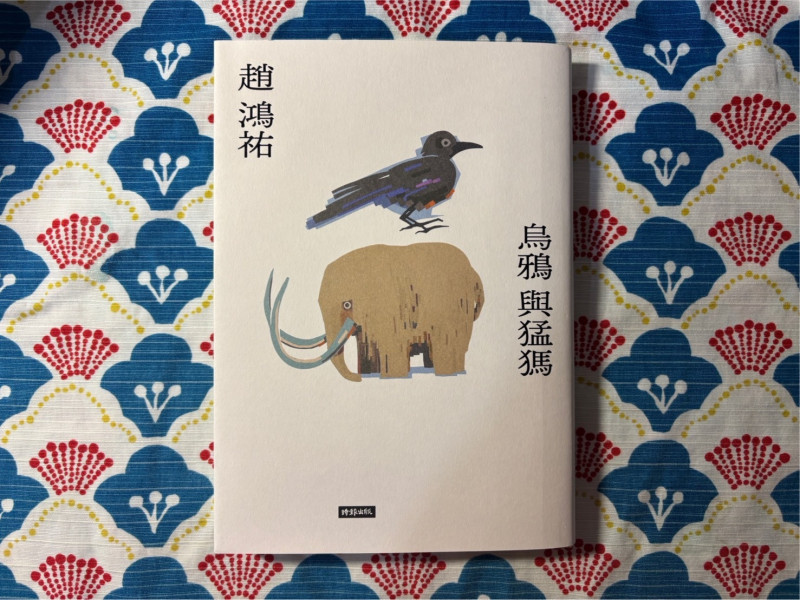

去內傷的8種方式!趙鴻祐「烏鴉與猛獁」探問創傷後壓力症候群

〔記者董柏廷/台北報導〕趙鴻祐(1994-)短篇小說集,以社會事件為主題,透過八則短篇小說,寫人物在職場、人際、感情世界面對各種不對等的關係――被不合理的勞動制度壓迫的社畜、在照護失智症患者的過程中重新審視親子關係的護理員、承受「運動傷害」的學運世代。文筆時有奇幻幽默、時有冷靜自持,藉此拆解憤世嫉俗的情緒,層層揭示社會結構下的壓迫與傷痛,但趙鴻祐表示,「用短篇小說來寫社會議題實在是太內傷了!」傷,來自於「篇幅太短,而想表達的又太多。」

各個具有創傷後壓力症候群的主角在書中穿梭,趙鴻祐描寫其活在過去傷害與現時災難之間的「中陰」狀態,譬如〈脛骨之海〉以八仙塵爆的受創者在創傷與社會異樣眼光下艱難復原的歷程,剖析社會大眾在面對公共事件時的冷漠、獵奇心態,甚至隱含的道德審判,使倖存者的苦難無止境地延續。趙鴻祐以細膩且克制的筆觸,捕捉當代社會不願直視的暗面,讓心靈圖像愈顯豐富,透過小說凝視被忽略的傷痛,提醒讀者,在體制與社會的運作下,創傷不只是個人的問題,而是集體記憶的一部分。

趙鴻祐坦承寫完〈脛骨之海〉跟〈水造的路徑〉以後,忽然覺得一直這樣下去恐怕是不行的。「所以,在寫〈頭的幾種修繕方式〉的時候,就希望不要再重複這種寫作方法,開始嘗試科幻的元素來讓我自己(也讓讀者)產生一些新意。事後來看,這跟開頭描寫〈烏鴉與猛獁〉的策略,意外地有本質上的相同──我想講的其實是一種無法抹去的,面對自身困境的質疑(這通常讓人沮喪),但直接描述它,很容易失去該有的力道,需要通過譬喻,用小說、詩、或是散文來完整傳達整個思辨的過程。」

現任出版社行銷企劃的趙鴻祐,工作時必須大量閱讀當代以及與他同齡的創作者們的作品,雖然工作壓力繁重,卻也因此被動地將眼界打開,「我會很明確地知道現在跟我同年代的寫作者,他們對於個人以及社會正在發生的事情,到底思考到哪個程度。面對運動的情緒,我目前還只能用憤怒驅動寫作嗎?如今我們的小說,已進展到《變成的人》、《樹的憂鬱》、《觀火》與《傷兵不在街頭》等等,寫詩的著作也有《醒來,奶油般地》、《身體演化我》……這些作者都想得夠深刻了,也都很精準地表達彼此面對時代困境與政治氛圍的個體差異。這同樣促使我去想:我是否能反過來以『冷靜』作為一種關鍵詞來面對我的作品?」

全書敘述口吻保有不動聲色的腔氣,但又讓不見血色的傷痕覆蓋讀者的心,筆觸所及盡是蘊含深厚的人道關懷,為那些被社會忽略的人留下註解。趙鴻祐提到,「希望不要全部以太過個人化的題材來書寫,嘗試寫一些我以外的事──因為如果我若能累積一些觸及『他人事物』的經驗,或許能夠走得比較遠。於是,我開始回頭推理我自己與社會議題之間的關係,以及用創作回答『我為何起初認為,這一切與我沒關係?』」在這樣的來回叩問之間,小說便彷彿自己生出一種有趣的張力。

《烏鴉與猛獁》冷靜克制地剖析創傷如何嵌入個體與社會的肌理,提醒著──傷痛不只是個人的記憶,更是集體的烙印。趙鴻祐透過小說,讓那些被遺忘的聲音得以被看見與理解。

發燒文章

網友回應