【自由副刊】 黃錦樹/在小民國屋頂下 - 關於「他們在島嶼寫作」《願未央》、《我記得》

編輯室報告:

繼七等生《削瘦的靈魂》,「他們在島嶼寫作」第三系列推出「文學朱家」,由朱天文拍攝父母朱西甯、劉慕沙而有上集《願未央》;林俊頴拍攝朱天文、朱天心,而有下集《我記得》。今日刊出黃錦樹小評,以及凃盈如整理擔任兩部紀錄片剪接指導廖慶松與朱天文的映後對談。《願未央》3月18日上映,《我記得》3月25日上映。

★★★

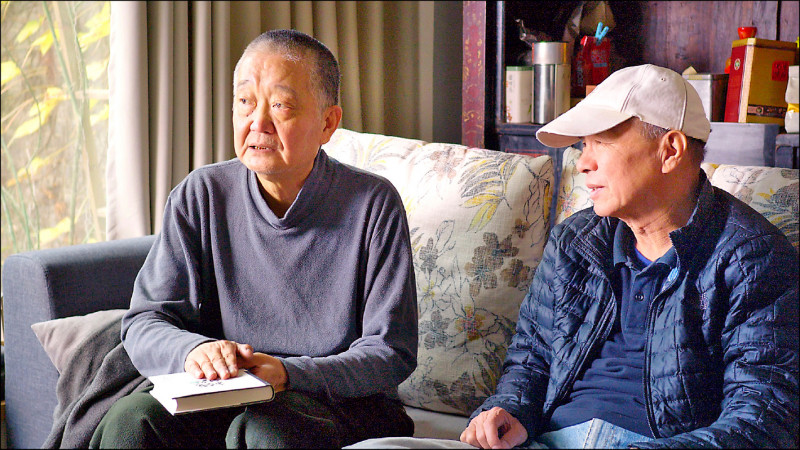

三姊妹暢談往事,左起朱天心,朱天文,朱天衣。(目宿媒體/提供)

三姊妹暢談往事,左起朱天心,朱天文,朱天衣。(目宿媒體/提供)

◎黃錦樹

「他們在島嶼寫作」的所有被選擇拍攝紀錄片的個體,都是被認定已然走入文學史的重要作家。因此影片的製作、採取的視角,當然是朝向典律建構的特定解釋學方向,都不免努力朝向其特異人格的塑造,甚至還會帶著若干程度的表演性。或許那也是不得不然的,在一些極端的案例裡,傳主表演的程度甚至堪稱暴虐。不管被拍攝的作者是否還在世,對該經典作家作品的解釋,方向也是既定的,貼近作者意圖的,或至少是被作者(或家屬)認可的。因此選取的聲音、身影、事件,都是像綠葉那樣環抱著傳主,協同建構出傳主的特殊性、獨一性。

朱家紀錄片雖難免有種種前述的共享程序,但有一點卻是決定性的不同,它不只涉及獨異的個人,而是一個家。即便是《願未央》,那位寫作的人同時還是位父親,不是一般的父親,而是有女兒在寫作的父親――不是一般的「會寫作的女兒」,而是重要到可以在「他們在島嶼寫作」另成一集的女兒。由於如此,即便《願未央》是由女兒的觀點重新組織起來的「父親的故事」,但關涉兩代人本身,即預設了代際之間的對話,一種比較的視野(甚至自我批評)。雖然父親已然亡故多年,在紀錄片裡也幾乎保持沉默,但我們別忘了,他女兒可是巫女啊。這當然是句玩笑話。留下的文字、相片及生者對逝者的記憶,都能有效地讓已故之人重新再活一次。

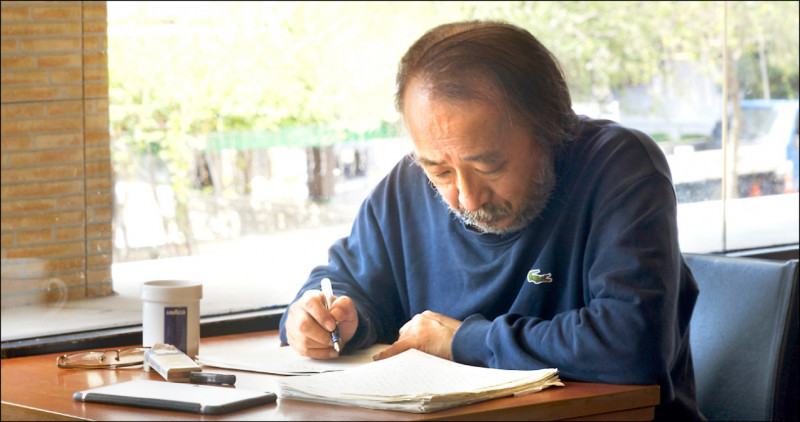

鍾曉陽因文學與朱家姊妹成為好友,亦於紀錄片中受訪。

鍾曉陽因文學與朱家姊妹成為好友,亦於紀錄片中受訪。

(目宿媒體/提供)

女兒們心底很清楚,女兒和父親兩代之間,是存在著嚴格的「理解的時差」的(朱天文引了名導奇士勞斯基的話)――事情發生的當下往往並不能被理解,得事隔多年,那是時延、事後性。但紀錄片拍攝的當下,她們的年歲應該早就可以無礙地克服相關時差。

「已逝的人方可以完整地被回顧。」(巴赫金)做為朱家傳奇首部曲的《願未央》是個相當勵志的故事,牽連的背景相當複雜。1949大亂離中一個小兵,隨著一個敗北的政權、敗亡的民國,千里南渡到這個亞熱帶小島上。日記裡的怔忡彷徨,立志寫作,然後是那段著名的愛情故事。與苗栗醫生的掌上明珠書信往來一陣後(《非情書》),女方毅然私奔。在那個年代,外省仔位居婚姻市場的末端,及白色恐怖造成的傷害,可以想見對身分地位頗為尊榮的小鎮醫生一家造成的震撼。幸虧,結果有時可以修復開端。在舊照片裡,我們看到帶著挺拔瘦削的外省夫婿和可愛嬰兒回娘家的女兒,鬧熱的全家福。受日據時代高等教育的醫生父親終究以大度寬容(或無奈)地接納了,讓原本的醜聞轉化為一樁美事。

然後,是一個作家成長的故事。不斷地遷移,從眷村到自己的房子。逼仄的空間,有限的剩餘時間,辛勤寫作。朱家客廳裡的眾生相,文青食客們。《狼》,《鐵漿》、《八二三注》……女兒逐漸長大,寫作。現代主義小說實驗。《冶金者》。從「有事兒」到「沒事兒」再回到「有事兒」。《八二三注》的兩度廢稿(十一萬字、二十七萬字)、「十年裡七度易稿、八度啟筆,待突破三十萬字大關時,坐遭白蟻食盡」(朱天文〈做小金魚的人〉)、向天祈求增壽十年以完成《華太平家傳》等細節都以強烈的荒謬感為朱家傳奇增色。那並非有意為之的小說的戲劇化,而是戲劇化的現實,卻甚富於小說的意味。是不是可以說,小說之神終究還是以它自己的方式(像《舊約》的上帝那樣,理由不明),干擾、甚至永遠中斷了《家傳》的寫作?

意志和命運。

《我記得》當然直接延伸自《願未央》,做為女兒,一直住在同一個屋宇下,有一些共同的經歷。有時,甚至同時在寫作。

但整部片子,和《願未央》一個很大的不同是,胡蘭成這一「民國女子永遠的前夫」的蒼老身影貫串始終。他扮演智慧老人。他像是這一切的開端。他以非凡的魅力快速收伏了保羅(「執弟子之禮」),催生了三三、《少年中國》、士的襟抱,為朱家帶來全新的福音,禮樂烏托邦。這一連父親都未能免疫的「新啟蒙」顯然遠遠超過父親本身的影響。

「我記得」和「我走路」似乎已成了朱天心典型的標誌。從《擊壤歌》的愛走路的少女,經歷七○年代末、八○年代初台灣歷史的激烈變化(國際上,民國的合法性被人民共和國取代,外交孤立。內部:本土化,鄉土文學運動,美麗島事件,「外省人」的發明等),台灣結與中國結的撕裂,被邊緣化的焦慮,「民國」顯然在快速萎縮中。而那個《願未央》裡的三歲小女孩,在親族間以客家話表述「俺係長山人!」時,認同問題似乎早已深植其間。

從《我記得》到《古都》,文學成了朱天心個人的記憶之場。那在城市裡相對安逸的環境下長大的「第二代」,用腳丈量的「我記得」的世界,還是相當有限的,甚至不可靠的(在影片中仍保持沉默的第三代即對記憶本身表達了深切的懷疑,見謝海盟〈記憶中的那個黃昏〉,《文訊》四三六期)。那經驗世界,和上一代比較起來,當然也顯得小得多。數十年過去後回頭看,文學上的企圖心亦然,這多少也表現在著作的量上。相較之下,朱西甯對文學的專注、虔誠與毅力顯得格外不可思議,甚至也不是那些姿態高調卻後繼乏力的現代主義晚輩能比擬的。

她們至少有父親的屋宇可以遮風避雨,現世安穩。簡樸到接近寒磣的生活,都可以看到一種可貴的身教。但女兒顯然是分心了。從徒勞無功的政治參與,到沒完沒了的街貓餵養、結紮,那離題太遠的延宕,竟吞噬掉寫作時間。小說退化為散文,三十三年夢。但興許,有不少廢稿如暴風雨中的沉船,在海底無聲地長滿藤壺。

大半生花費許多時間在寫作劇本的朱天文,進入成熟期後的所有小說大概都可以歸為「巫言」。從〈世紀末的華麗〉、《荒人手記》一直到《巫言》,幽蘭魅影,香風習習,語言沙沙作響。曾經被文字描述過的一方書桌,如今顯現為影像,去神祕化。那窄仄的「自己的房間」,牆上掛著的「蘭師」旯犽腳般的字,樓下「朱家客廳」牆上也有那麼一幅。祭如在,願未央。●

網友回應