【自由副刊.書與人】一顆心的眾聲喧譁 - 崔舜華談《無言歌》

專訪◎林宇軒

過去被批評「面目模糊」的七年級詩人群中,崔舜華(1985-)以獨特的抒情聲腔成功建立了自我風格。近年除了在題材上多元嘗試、走出陰性書寫的框架,深諳長篇書寫的她亦不落於「輕薄短小」的流行,在網路的風潮外自由展演。

從2013年的《波麗露》、2014年超過四千行的長詩集《你是我背上最明亮的廢墟》到2017年的《婀薄神》,幾乎不重讀自己詩集的崔舜華在面對《無言歌》時,卻在新書分享會前謹慎地翻讀──「我不想輕易放棄寫出這些文字的這個人。」說出這句話的崔舜華,眼神充滿了堅毅的光。

誌世間所有的孤獨者

做為寫作的起點,詩是崔舜華始終不想放棄的一件事。近年投身散文創作、出版了兩本散文集的她,睽違五年終於回歸詩的世界──花費半年不到的時間將這本詩集寫完,重溫和詩之間曾有的親密關係。在這段時間裡,《無言歌》的詩和畫是她的裝備。儘管兩者牽涉的部分不相同,但顏料、畫布等實際的素材,都被後設地放入了詩中。

《無言歌》在既有的五十幅繪畫作品中揀選,最後彩頁收錄了十六幅油畫。崔舜華說,「顏色」始終是極其重要的隱喻,無論以文字或是生活的形式,她一直努力去理解萬千世界的輪廓,一直努力想要完整呈現出偌大宇宙的各種細節。然而,她不只一次說自己「這樣的活法並不好」。

在詩裡,她盡可能地誠實、盡可能地敞開,造成了她的詩作有較多「私書寫」的傾向。但能怎麼辦?她的生活就是寫作──雖然這讓她在現實中搖搖欲墜,但她知道自己必須如此,如同她的詩句:「這就是結局了嗎?/我燒起來//竟然卻還/感覺痛快」。想起貓、想起線香與拉赫曼尼諾夫,這些在寫作時陪伴著她的一切,在瞬間都化為鬆開手撒落的字。閱讀崔舜華的詩,就像是一連串解碼的過程,透過一個個精密焊接的線索,發現文字背後的祕密。

這些「發現」說到底,也不過是一種「找回」。回顧過往的作品集,偌大世界中《婀薄神》的「缺席」(absent)到了《神在》與《貓在之地》被他者給填補,讓人不禁想問:「我」身在何方?在自序〈我在你不在的地方〉中,崔舜華終於明確地找回主體,現身給出了答案。

詩集的題獻詞如此寫道:「誌世間所有的孤獨者」,當然包括了她自己。剛結束新書分享會的她說:「我講那麼多真實的事情是對的嗎?我做得夠好嗎?我把我自己整個賣掉,這樣是為文學獻身嗎?我其實一直在反省這件事情。可是,除了這條路徑,我沒有其他路徑可以抵達我想要抵達的地方。」

在伏莽地,我非常快樂

儘管詩集的名稱是借用拉赫曼尼諾夫名曲〈無言歌〉(Vocalise),但這本詩集並不如書名那麼簡單。全書分為「無眠歌」、「無傷歌」、「無言歌」三輯,加上附錄〈在伏莽地〉共四個部分。雖然被冠上了「附錄」的前綴,但明眼人都能觀察出這首長詩是這本詩集的大招。

「在駐村那一個月裡面,我非常快樂。」2019年,崔舜華橫跨太平洋,隻身前往佛蒙特駐村。拋下亞熱帶的煩惱和焦慮,異地的時空以各種幻術不斷淘洗她。在紅樓詩社分享會後,崔舜華一直想要把這首長詩發表出來──她尋找發表的機會,但也不輕易濫用。做為人生中美好無比的創作片段,趁著《無言歌》的出版,崔舜華選擇在附錄讓它以一個完整的姿態,呈現在讀者眼前。

詩可以是預言,可以是魔法,當然也可以是生活的速寫速記。在「冷得要命」的冰天雪地裡,崔舜華在冰上滑倒、認識不同領域的藝術家、英語口說能力大幅進步……種種新鮮的生命經驗,讓她得以用一個更為內省的角度創作,以「我」為出發點的書寫成果在長詩〈在伏莽地〉中,得到了一次性的爆發展演。

詩評家印卡曾指出,崔舜華詩中「從身體推向世界」的壯闊場景,顯現出了「身心靈的擴大」。無論是在夾娃娃機上寫稿的〈深夜,稠人滿座的機械群之中〉,或者是「我瘦骨嶙峋,心智蒼老,但意志堅貞」的〈瘋狂的城鎮〉,透過這些短時間完成的詩作,可以看出佛蒙特經驗對崔舜華所造成的改變:她知道自己必然孤獨,卻仍舊渴求著幸福。

我還是會全部給出去

崔舜華認為,所有人都是赤裸裸地和這個世界對話,用自己的感官和他人、和自我相處。也因此,風格鮮明的她並不排斥平凡的物質與感官,反而將其細細打磨,放入詩裡,打造一套「詩的體感學」。

在寫作時,她常常處於輕躁的狀態。為了把感官的敏銳度放到最大,她吃藥、失眠、在半夜遊蕩,這些行為都是逼自己打開感官的訓練──「儘管這真的很不健康。」她再一次提到。

「寫完《無言歌》,其實我累了。我真的很累。」面對年復一年的折磨,崔舜華想要在《無言歌》之後暫時喘一口氣:「我在十年內出了六本書,對我來講速度有點太快,我有點暈眩。我把自己掏空到一滴不剩的程度,這個反作用力是很大的,而且只有我自己承受,這是非常孤獨的事。」雖說如此,但寫作當下狂歡的愉悅感,仍舊一次次地征服她,使她不斷、不斷投身其中。

這麼孤獨和痛苦,有沒有可能再也不寫詩?崔舜華想過。她真真切切地想過。她想過完全和正常人一樣,正常的上班、正常的生活起居,擁有正常的身體和情緒。她想過這件事情。

「如果一個創作者只是隱藏,而不是斷絕了自己創作的欲望,只是像地下水脈隱藏起來,我覺得就算隔個十年沒出書也沒有問題。」對崔舜華來說,創作的能量無法被肉眼所丈量,也不會被時間所磨滅,有時候就像一朵曇花,在不該開的時間「突然就開出來」那樣的感覺──只要還有話想講,就繼續寫詩。

「無論是詩或是散文,我寫下的每一個字都是真的。無論它有沒有隱喻、屬於哪個文類,就連我的繪畫,都是真實的,都是跟我的身心完全契合地產出。」因為完全契合,所以讓她非常疲倦。比起進行下一階段的創作,現在的她得先想辦法活下去。

生存與寫作共生,卻又彼此抗衡。她低頭,看著桌上橫躺的《無言歌》:「如果還能夠給,我還是會全部給出去。」●

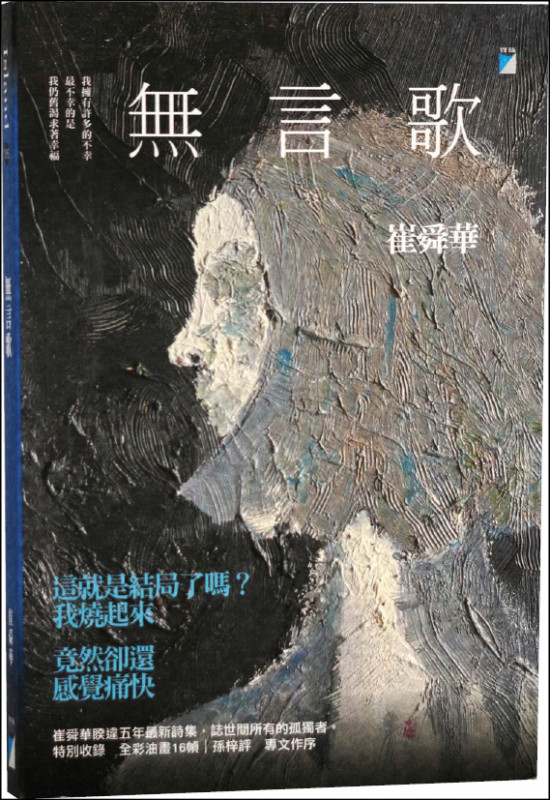

崔舜華詩集《無言歌》。

崔舜華詩集《無言歌》。 崔舜華佛蒙特駐村時創作的人體素描。

崔舜華佛蒙特駐村時創作的人體素描。 2019年崔舜華前往冰雪中的佛蒙特駐村,寫下長詩〈在伏莽地〉。

2019年崔舜華前往冰雪中的佛蒙特駐村,寫下長詩〈在伏莽地〉。 陪伴崔舜華寫作時的爵士樂唱片。

陪伴崔舜華寫作時的爵士樂唱片。 寫作時不可或缺的小道具:礦石與白蓮花精油。

寫作時不可或缺的小道具:礦石與白蓮花精油。 詩人崔舜華。

詩人崔舜華。

(王文麟/攝影)

發燒文章

網友回應