【藝週末.藝週推薦展覽】阿嬤收藏家龔玉葉和她的藝術家朋友─高美館「青春印記」展

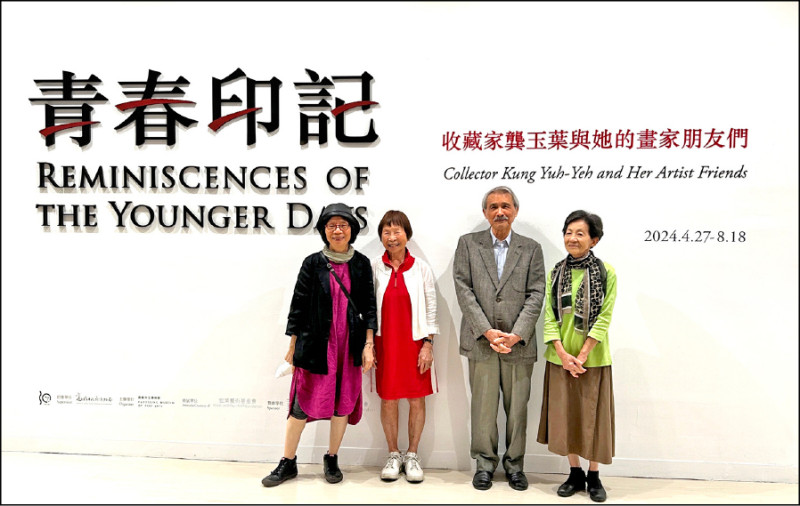

高雄市立美術館「青春印記」開展,(左起)策展人顏娟英、收藏家龔玉葉、藝術家劉耿一與夫人曾雅雲。

高雄市立美術館「青春印記」開展,(左起)策展人顏娟英、收藏家龔玉葉、藝術家劉耿一與夫人曾雅雲。

文.攝影/吳垠慧

人生失意的低谷,意外地開啟了龔玉葉與藝術之間的緣分,讓她從一位平凡的家庭主婦變身為藝術收藏家,儘管沒有大企業家的雄厚財力,從1983年涉足收藏開始,她憑藉個人己力購入喜愛的繪畫、雕塑也有百餘件。

2020年,北師美術館「不朽的青春──臺灣美術再發現」展出作品令人驚豔,不少觀眾一刷再刷、締造觀展熱潮,其中9件展品是向龔玉葉借展,業內人士也難掩好奇:龔玉葉究竟是何方人物?

高雄市立美術館現正舉辦「青春印記:收藏家龔玉葉與她的畫家朋友們」,由中研院藝術史學者顏娟英及研究團隊擔綱策展,首度將龔玉葉的收藏完整呈現。這次展覽不僅為了圓夢,龔玉葉更希望透過展出的149件繪畫與雕塑,讓人看見台灣藝術家克服困境、淬礪而出的藝術成就。

「青春印記」展出的藝術家一共28位,以日治時期出生者居多,包括:呂鐵州(1899-1942)、郭柏川(1901-1974)、廖繼春(1902-1976)、陳進(1907-1998)、李澤藩(1907-1989)、林玉山(1907-2004)等;至二戰後出生者如:戴壁吟(1946-)、楊成愿(1947-)、楊識宏(1947-)和李光裕(1954-)等;重點收藏者有:張萬傳(1909-2003)、洪瑞麟(1912-1996)、張義雄(1914-2016)和劉耿一(1938-)。媒材含括油畫、膠彩、水彩、粉彩、墨彩、銅雕等,創作年代從1930至1990年,這樣的脈絡幾乎是台灣近代藝術發展的縮影。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,圖為李光裕的銅雕。

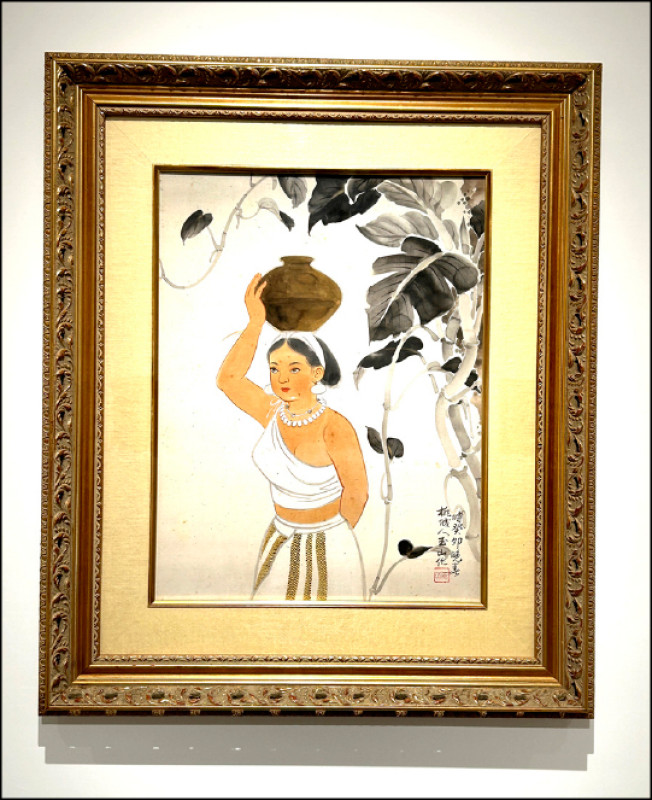

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,圖為李光裕的銅雕。 「青春印記」展出龔玉葉的收藏,圖為林玉山的彩墨〈蘭嶼少女〉(1963)。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,圖為林玉山的彩墨〈蘭嶼少女〉(1963)。

藝術收藏 扭轉平凡的人生

龔玉葉從未想過有朝一日自己會變成收藏家,1933年出生台南學甲,父親龔聯禎(1906-1980)白手起家、工作勤奮,事業小有成就。龔聯禎重視教育,1939年,讓龔玉葉和手足前往東京求學,直到1942年太平洋戰爭爆發返台。

龔玉葉的天資好,台南女中、台大法律系畢業後赴美深造,這樣的背景讓她在台語、中文之外,又精通日文、英文。期間,與留美學商的陳宏博結婚,因牽掛母親年事已高,舉家返台,定居台北。龔玉葉曾在學校教英文、幫貿易商處理英文書信,但主要工作是家管,家庭與孩子是她的生活重心。

1970年代台北畫廊業漸興,陳宏博也做收藏,夫婦倆赴歐美都會前往博物館、美術館參觀,請導覽解說,增廣見識。1979年龔玉葉帶3個孩子前往美國讀書,1983年獨自返台處理家務事,結果不盡人意,「走投無路」的鬱悶在逛進畫廊後有了意想不到的轉變。

龔玉葉去的太極畫廊位於台北市仁愛路圓環,1977年創立,老闆邱泰夫、曾唯淑夫婦是龔玉葉的鄰居。太極畫廊主要經營台灣早期西畫家,龔玉葉就是在此接觸到張義雄的繪畫,被其內在力量深深打動。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,右為郭柏川〈淡水〉(1953)、左為廖繼春〈野柳〉(1965)。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,右為郭柏川〈淡水〉(1953)、左為廖繼春〈野柳〉(1965)。

以獨到眼光及誠心 與藝術家互動

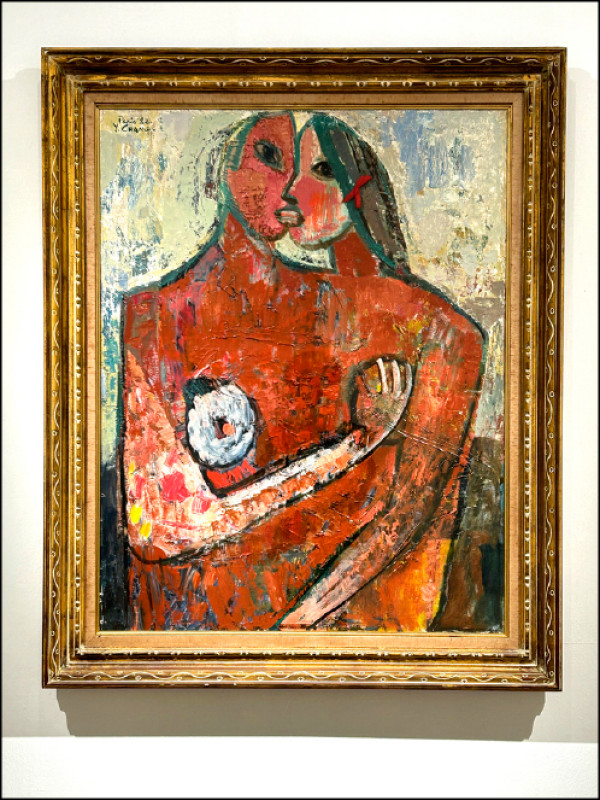

這次展出多幅張義雄的畫作,其中〈男與女〉(1982)是台北市立美術館1994年舉辦「張義雄八十回顧展」時,被畫家選為海報宣傳之作,可見他對這幅畫的重視。「他那滿臉對自己作品的驕傲,是看得出來的。」龔玉葉談起1980年代風氣保守,畫中人物裸體和性意涵的互動讓人害羞,丈夫也不願意資助她收藏這件作品,她得自己想辦法籌錢。

張義雄〈男與女〉(1982)在台北市立美術館1994年舉辦「張義雄八十回顧展」時,被畫家選為海報宣傳之用。

張義雄〈男與女〉(1982)在台北市立美術館1994年舉辦「張義雄八十回顧展」時,被畫家選為海報宣傳之用。

1983年太極畫廊結束營業,龔玉葉得知有一批欲賣給美術館的精品,說服邱老闆賣給她。為此,她拿房子抵押貸款300萬元,此後開始擁有自己獨立的收藏。

顏娟英在導覽影片中提到,龔玉葉是很特別的女性收藏家,「她靠自己的力量去投資,賺點錢就去買畫,所以每幅畫的選擇對她來說都很重要,她一定要弄清楚這是真正好的、是她想要的作品。」

1980年代台灣景氣大好,台北東區畫廊不斷出現,為能鑑賞出好作品,龔玉葉更勤於學習、聽講,「越是了解,就越喜歡藝術,它有種神祕的力量,帶給人療癒和鼓勵,你看張義雄曾經窮困潦倒,畫作仍然那麼有力;蕭如松的〈頭前溪〉(年代不詳)、賴傳鑑的〈湖畔〉(1971)那樣平和,讓人的心情平靜下來,中年危機反而讓我發展出自己的興趣。」

龔玉葉的眼光好、下手快,對藝術家相當敬重,在互動中不斷學習,像是以畫魚著稱的張萬傳豪爽親切,都愛吃日本料理,〈淡水〉(1980)就是她誠心說服下轉售給她的作品,張萬傳還送她一幅早期的自畫像,做為知遇情誼的見證。

張萬傳常以故鄉淡水為畫題,圖為其一〈淡水〉(1980)。(宏葉藝術基金會提供)

張萬傳常以故鄉淡水為畫題,圖為其一〈淡水〉(1980)。(宏葉藝術基金會提供)

沒有避諱的作品名稱、沒有禁忌的題材,「百看不厭、覺得這張畫很好,值得收藏就買」是龔玉葉的收藏心法,不做投資客是她的原則,是藝術家眼中能安心託付作品的好歸屬。

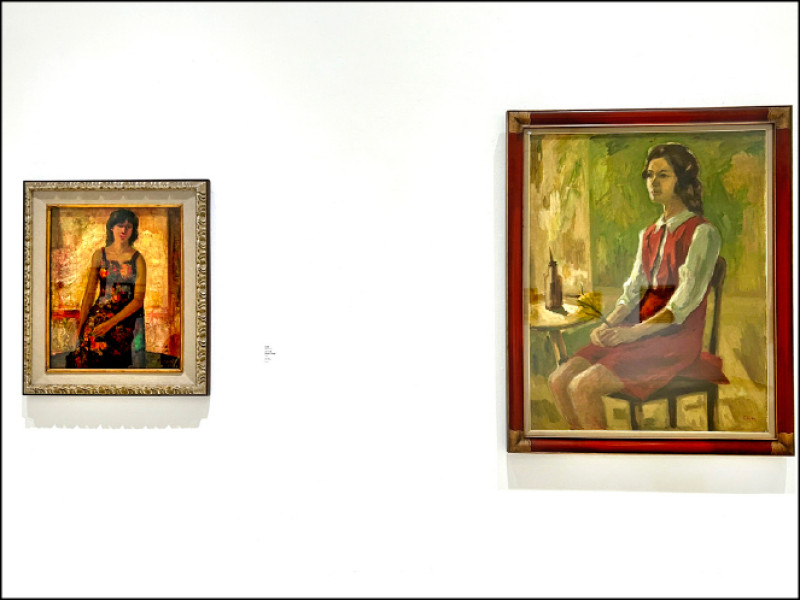

前台南市美術館館長林育淳指出,這次難得將收藏較完整地展出,不少作品讓研究者眼睛為之一亮,如:蕭如松的〈Atelier〉(畫室)(1968)是參加省展的大尺幅作品,即使公立美術館也難能獲得;劉啟祥的〈紅衣少女〉(1972)是以熟人為模特兒繪製的佳作;陳進別富趣味的彩墨山居畫亦是難得;遑論張義雄的作品質量均佳,連收藏同行看了也不禁讚歎佩服。

蕭如松的〈Atelier〉(畫室)(1968)是參加第50屆省展的重要作品。(宏葉藝術基金會提供)

蕭如松的〈Atelier〉(畫室)(1968)是參加第50屆省展的重要作品。(宏葉藝術基金會提供) 「青春印記」策展團隊拆框研究蕭如松畫作背後的資訊。(宏葉藝術基金會提供)

「青春印記」策展團隊拆框研究蕭如松畫作背後的資訊。(宏葉藝術基金會提供) 「青春印記」展出龔玉葉的收藏,右為劉啟祥〈紅衣少女〉(1972),左為沈哲哉〈女子肖像〉(1980年代)。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,右為劉啟祥〈紅衣少女〉(1972),左為沈哲哉〈女子肖像〉(1980年代)。

交付兒孫承續 收藏家的社會責任

龔玉葉的孩子與孫執輩自小耳濡目染,對藝術也抱持高度熱情,或從事相關工作,或以不同形式支持藝術。孫子Awu Chen(陳思宇)製作的VR作品《阿嬤的回藝》也在「青春印記」現場播放。

「一個藝術家要經歷多少辛苦才能畫出一張偉大的作品,尤其台灣經過228、白色恐怖,藝術家也怕丟了性命而噤聲,能留下來的作品應該要更『寶惜』(台語:愛惜)。」雖然是自己費盡苦心購得的作品,龔玉葉卻認為這些都是台灣重要的文化遺產,不能只放在自家客廳,應與大眾分享,「這是收藏家的責任:出錢出力,把畫保管好,然後讓大家欣賞。」

龔玉葉的社會責任心,來自父親事業有成、回饋鄉里的諸多舉措。1958年龔聯禎創辦天仁工商學校提供職業教育訓練,因少子化之故,2015年停招,龔玉葉原本希望在校內辦一座美術館展示收藏、也紀念父親,不過,這樣的夢想在與公部門多次洽商後終告失敗。

2022年,在高美館前館長李玉玲的邀約下開始籌備這次收藏展,集眾人之志,在高美館首次公開龔玉葉的收藏,踏出夢想的第一步,為此她還成立「宏葉藝術基金會」,交付兒孫承續這份「收藏家的責任」,希望讓更多人和她一樣,能被藝術品所鼓舞。

龔玉葉(左)、張義雄夫婦(右)與其畫作〈男與女〉合影。(宏葉藝術基金會提供)

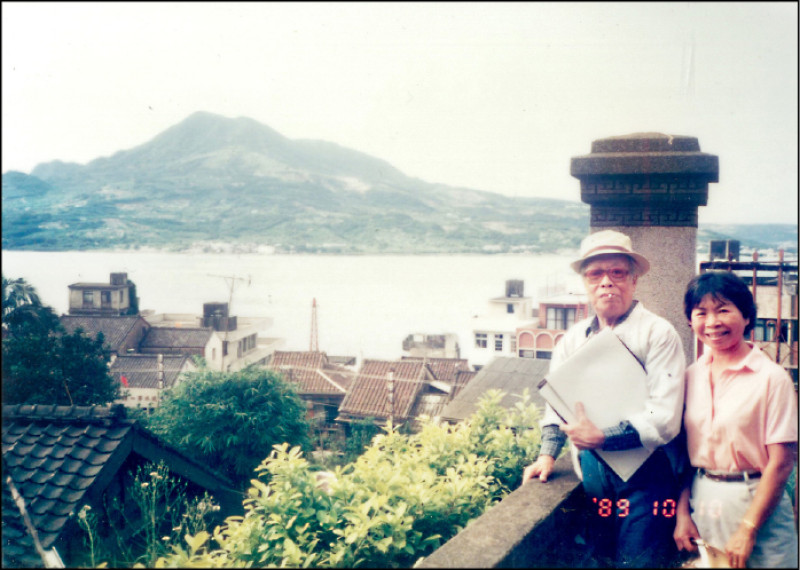

龔玉葉(左)、張義雄夫婦(右)與其畫作〈男與女〉合影。(宏葉藝術基金會提供) 龔玉葉(右)和張萬傳(左)攝於淡水。(宏葉藝術基金會提供)

龔玉葉(右)和張萬傳(左)攝於淡水。(宏葉藝術基金會提供)

龔玉葉的收藏家情懷 藝術家創作的後盾

在龔玉葉的收藏中,劉耿一是最特別的一位:兩人相差5歲宛如姐弟,同樣出身台南,且童年都有留日經驗。1990年代,龔玉葉委託劉耿一為父親創設的天仁工商設計活動中心,兩人對藝術推廣的理念相近。

1985年,龔玉葉夫婦親自拜訪、買下第1幅〈農婦〉之後,就成為穩定支持劉耿一創作的收藏家。劉耿一是劉啟祥(1910-1998)之子,劉啟祥是台灣最早到巴黎留學的藝術家之一,龔玉葉也有收藏他的畫作。劉耿一承襲父親衣缽,迄今創作不輟,1981年辭去教職成為全職畫家,收藏家的支持成了創作維繫的關鍵。龔玉葉就是那位貴人,長期以購畫方式資助,成為劉耿一最堅實的後盾。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,圖為劉耿一的1990年代畫作〈童年再見〉(右)、〈賦歸〉(左)。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,圖為劉耿一的1990年代畫作〈童年再見〉(右)、〈賦歸〉(左)。

1995年,夫婦倆在台北阿普畫廊策畫「劉耿一的繪畫藝術:陳宏博夫婦收藏展」,還斥資百萬製作一本精裝畫冊,此舉是收藏界少有,令不少畫家欣羨不已。

「如果沒有這樣的收藏家在背後支持,就算藝術家天分再好,要成功的機率也很低。我不見得算是成功,但也因此建立起自信,持續走下去。」劉耿一緩緩說道:「她收的都是我盛年時期最好的作品,這些畫等同於我,有天我離開了,這些畫就代表我,這次難得一起展出,我自己都看傻了。對她,我一直有感恩的心情在,很親、很特別的緣份。畫作被她收藏,我很放心。」

為回報知遇之恩,劉耿一畫過2幅龔玉葉畫像,「青春印記」展出的〈友人畫像〉(1999)最能傳達他眼中的龔玉葉。不同於一般人像畫採取的寫實表現,這幅呈半具象風格,人物五官隱約可見,以白色為主調,加上灰、黑漸層和局部黃、棕色搭配,突顯人物的樸實無華,卻散發出大地之母般的厚實力量,堅毅、包容與尊貴。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,右為劉耿一為龔玉葉繪製的〈友人畫像〉(1999),左為〈農婦〉(1984),是龔玉葉收藏第1件劉耿一的畫作。

「青春印記」展出龔玉葉的收藏,右為劉耿一為龔玉葉繪製的〈友人畫像〉(1999),左為〈農婦〉(1984),是龔玉葉收藏第1件劉耿一的畫作。

網友回應