【自由副刊】 王思婷/你說的紅是什麼紅

◎王思婷 圖◎吳怡欣

我對父母間關於愛的記憶,是一曲〈雪中紅〉。他們曾對唱過,在那種舊式卡拉OK。昏暗的大廳裡看不清人臉;霓虹燈轉出七彩的光,打得整個房間鬼影幢幢。台上有可以旋轉的高腳椅,父親與母親卻拘謹地分別站著,在小小舞台的左右兩側。電視機畫面是獨自走在海邊吹風的女人,她永遠戴著墨鏡,一臉悵惘,同樣的影片適合所有唱愛情騙子的歌。台下聽眾喝酒吃菜,我翻著厚重歌本裡幾乎不更新的歌單,努力辨識上面的標楷體,再拿起遙控器對準,替父母點好他們要唱的歌。我會時不時看向舞台,謹記著要在「來賓請掌聲鼓勵」的字幕出現時,跟著阿姨叔叔們一起鼓掌。

父親的拿手曲是〈快樂的出帆〉,母親則是〈媽媽歌星〉。遊覽車上、吃合菜的餐廳裡,不論是什麼地方,只要有一台卡拉OK機,父親與母親就一定會各自大展一番歌喉,甚至買了小型的點歌機放在家裡。但在那之前我從未聽過〈雪中紅〉。那不是我或父母點的歌,只是男女對唱好像一定要有男女關係的人來唱,才不至於被說討情婦或契兄。〈雪中紅〉聽起來很憂傷,曲調很慢很美,我記下了這個名字。往後母親再有什麼機會唱歌,說她不知道唱什麼的時候,我會說,你唱〈雪中紅〉嘛。

父親走後她曾唱過那麼一次。在別人的婚禮上,舞台更大,所以母親和熟這首歌的不熟親戚站得更遠了。主持人一聽說他們不是夫妻,立刻站到兩人中間隔開,歌前、歌間、歌後不停誇讚唱得多好,誇完多遍強調他們不是夫妻,請大家千萬別誤會。主持人汗如雨下,母親也下了台,我再也沒聽她唱過。

再也沒聽過的歌還有〈曾經心疼〉,是比〈雪中紅〉更早封存的曲子。母親曾有一陣子非常沉迷,家裡各處總聽得見她高聲唱著「曾經心疼為何變成陌生」。一陣子後那聲音消失了,她對別人說,父親不准她再唱了。「他說都分開了,女人怎麼可以還懷念別的男人呢?」

但母親沒有別的男人。父親離開十幾年後她參加了訓練口才的社團,在演講裡要說自己的戀愛。說父親在跟她談戀愛時還會給她剝蝦,一口口餵給她吃。唉唷,羞死人了!她忸怩作態了幾秒鐘,許是看見我面無表情,又慢慢收起笑容,對被強迫當練習聽眾的我說,其實喔,這些都是媽媽編的啦。

她好像以為我看不出她練習時硬擠出來的尷尬笑容,也看不出承認這一切只是編造時她眼裡反射的水光。從前偶爾我會聽到她和別的人說,那時會結婚是因為有個弟弟娶老婆了,家裡房間不夠住,剛好離過婚的父親在追她,自己年紀也不能再拖,於是就嫁出去,把房間讓給弟弟了。小時候我不曾理解這段閒話家常背後是怎樣的故事,我只知道父親從沒有禁止母親唱其他歌,沒有禁止她唱「親手來晟養女兒 不願靠別人/薄情漢離開了後 將著愛情攏全放」。或許他不曾想過這是預言。他不知道即使自己死去多年,母親也沒有再唱過〈曾經心疼〉。

家裡的卡拉OK機閒置下來,母親幾乎不唱了。我開始自己學著唱很多歌,從父親和母親的歌單學到的,從電視機學到的。我開始學著自己唱〈雪中紅〉。

●

我一直在尋找能與我對唱〈雪中紅〉的人。

從抱有與剝蝦餵食相當程度可笑的少女幻想,到去唱KTV時,已經可以自己壓低聲音完成所有需要男女對唱的歌曲。但我始終不願意在其他人面前唱〈雪中紅〉。我總覺得我該等著,等某個命定之人從天而降,我們相識、相惜,我就可以問他,能不能與我對唱這首歌呢。不可以是其他變成陌生後還會心疼的人,也不可以讓人想站在中間,慌亂澄清兩個唱歌的人沒有關係。我希望他瘦弱、聰明、漂亮,最好會為了我流淚與撒嬌。身邊同齡的女孩子和我一樣的不多,較多偏好健壯的男生,對肌肉帶來的安全感無比著迷。「感覺這樣的人比較可以保護我。」我擅自認定她們是特別能正面思考的人,她們堅信對付壞人的王子,不會有將拳頭揮向自己的一天。

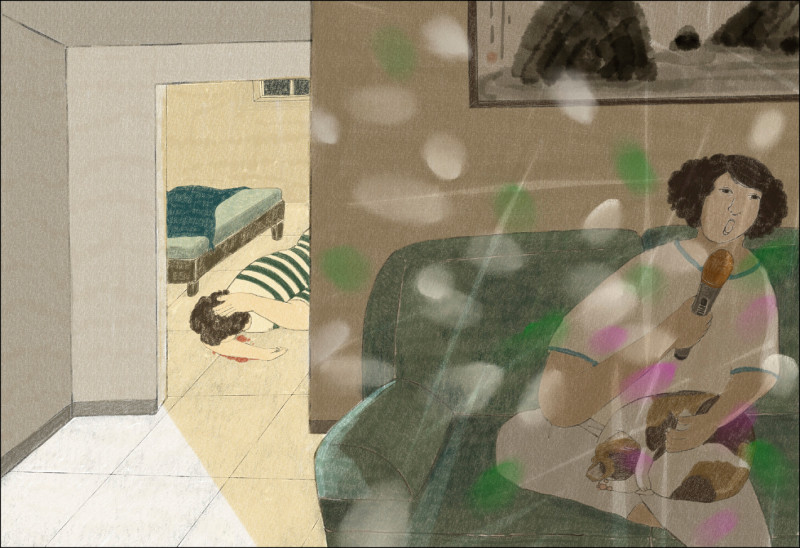

我想等的人不會從天而降,但父親的電蚊拍會。他會抄起電蚊拍一次次砸向母親,再用斷成一半的電蚊拍殘肢與自己的拳頭,往母親最痛的地方揍去。我還記得那個深夜,被吵醒的我在沒有關上的另一扇門縫間,看見被父親在母親身上砸斷的電蚊拍飛向空中又重重落地,而母親不斷討饒。父親怒罵,為什麼我從同一個地方回來只要半小時,你卻一個半小時後才回來?你是不是去討契兄!是不是!母親只是一直說,我沒有,我沒有。

我記得我悄悄走進客廳拿起電話時,手抖得握不穩話筒。113專線成立得太晚了,幫不了那時不知道要先叫救護車還是警察的我。最後我放下電話推開那扇虛掩的門,在才剛覺得自己要開始邁向大人的七歲,退化成只會哭鬧的嬰兒。我那時一直深信我的父親愛我,因為母親總閒話家常地說,結婚後父親依舊很愛到處去認乾女兒,她想拴住父親的心,所以才生了一個女兒。結果真的生出來了耶,厲害吧。母親邊說得意地邊看著我,好像能從我和父親相似的面容上,看見父親讚賞的目光。

母親知道,他不是喜歡乾女兒,是喜歡幹別人的女兒,但我不知道。即使曾目睹父親和別的女人抱在一起、曾聽過另一個女人的故事,也是後來才知道父親在我家公寓旁邊租了別的屋子,裡面還住著一個女人。

我只知道退化的我的哭叫打斷了父親的狂躁,他停下繼續打斷電蚊拍的行為,問,為什麼她在哭?母親說,她可能是怕你也打她。父親好像說了什麼,母親好像又說了什麼,但我什麼都聽不見,只聽得見自己奮力喊出的哭聲,還有不成形的話語。我不記得父親為什麼離開了,只記得最後一刻,我看見母親爬跪在地上,我爬過去抱住母親的肩膀。母親的身體晃了晃,頭也左右晃著,合掌,嘴裡不斷念,南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛。母親身下的地板是純白的顏色,母親不知道哪裡的血滴在上面,那是我第一次明白,原來這就是雪中紅。

我花了很多時間,重新長大成會說話的七歲,然後終於在父親的葬禮上,見到了父親最後一個女人。

是母親要她來的。母親對她說,你好歹該來上個香。她一臉悵惘,全程戴著墨鏡,就像〈雪中紅〉的卡拉OK畫面裡,那個走在海邊的女人,又多了點手足無措。我跪在父親的靈堂前,想著,就是她住在我家旁邊那棟公寓的一樓嗎?她喜歡唱歌嗎?如果她喜歡唱歌的話,她會跟我父親一起唱〈雪中紅〉嗎?

父親死後二十年,母親在自己前婆婆的葬禮上出現,慌亂著,不知道自己該在哪一批人致意時,和別人一起上前。母親也許在心裡說了很多次,你好歹該來上個香,才終於踏進葬禮的入口。我站在家屬答禮的行列中,看見母親最後選了最遠最疏離的那一批。我想著前一晚的母親眼裡蓄滿透明的苦澀的水,「你知道當年就是你阿嬤逼我離婚的嗎!」「你知道你阿嬤一直很討厭我嗎!」她說。我確實一無所知。我一直以為母親是那個年代相對勇敢的女性,選擇主動離開家裡的經濟支柱,重新找份工作,扛著孩子活下去,因為母親從未閒話這樣的家常。但我看見母親瞪著我,放低了聲音吼著,她的情緒突如其來。我想起我那張與誰相似的臉,想起曾和母親一起對唱〈雪中紅〉,中間也無須多隔一人的誰,然後看見母親眼裡的不甘。

●

我終於能在KTV,自己負責男聲和女聲的位置,唱完一首〈雪中紅〉。

我年過二十五,母親便焦急起來。我出門旅遊,她便要千方百計打聽,跟誰?我出去吃飯,她一定要問一句,和誰一起?男的女的?再後來,直接明示:「可以交『男的』朋友。」在與母親本就疏離的互動中,八成都是她為了打聽我有沒有在交往的對象而開啟話題,剩下的則是因為同住一起必須有的來往。催婚催生在上一輩的母親眼裡,是她這輩子最後一項大任務了,但卡在當事人的我一直無聲無息。她只能更加孜孜不倦,說,如果有遇到好的男人,要試試看啊;有機會請你同學幫忙介紹啊;女人要結婚生子,人生才會圓滿啊……所有對於婚姻制度的辯駁與反思,在她耳中都是外星語。她熱切得總讓我以為,在我為了長大和自由不斷用言語衝撞她的過程中;在她一次次看著我,像看著多年前那個站在她身邊一起唱〈雪中紅〉的男人時,她對我的恨意已經大到,她唯一的生命意義只剩將我推進相同的雪夜裡,同樣在冰冷的地板上,留下自己的紅色血跡。

但母親不可能忘了那場雪。

我明白的,所以我是蓄意的。在接近三十歲的某個夜晚,在母親再度提起婚姻的話題,以深厚的責備與不滿,彷彿我是令她的美好人生無法圓滿的罪人時,我閉上眼,撕開不知是誰更陳舊的瘡疤,說,嫁給誰?跟你一樣嫁給會打人的嗎?

我以為這能讓母親失語,以為能就此終結我們之間永不休止的價值觀論戰,卻沒想到母親只是愣了愣,隨後換上她最擅長的教訓神情。「世界上誰都可以說他不是,只有你不行。」她說。「因為他是你爸爸。」

母親不知道我一直畏懼著,對於任何人出於玩笑的打鬧,或帶著嬌嗔意義的拳頭,我只是看見就覺得無比疼痛。母親不知道,第一次因為生氣產生砸碎桌上玻璃杯的衝動,感覺自己成為怪物時,我也在心裡說,因為他是我爸爸。母親說,你們流著一樣的血。所以在她前婆婆的葬禮上,她排到最後最疏遠的位置,而我在家屬答禮的行列中。她那時有轉頭看我一眼嗎?好像沒有,她只是好歹來上了個香。也許就算她在那時與我對上了眼,她也只會看見我與父親相似的臉龐、相連的血脈。

對於母親而言,有些歌是不能找別人唱的;有些事是好歹都要做的;有些閒話可以輕易地家常;有些家醜私底下再怎麼求著佛,在外也是絕對不可外揚的。所以被逼著離婚是可恥的祕密,但不管內裡再怎麼支離破碎、流出多少鮮紅的血,該圓滿的女人的生命,總要維持著圓滿的形體。

我不曉得我和母親,誰才是沒走出那個雪夜的人。

或許母親認為自己走遠了,卻還留在更大更深的夜裡。

我只是反覆地回想起,七歲的變成幼兒的我,抱住跪在地上的母親的肩膀時,第一個念頭是,母親的身體原來這麼瘦小啊。

我頭也不回地長大了。我發現世界上有更多男女對唱曲,比〈雪中紅〉更動聽。我了解了它們所有的曲調與樣貌,這樣在遇到誰也會唱時,可以恰如其分地分好歌詞。但那些歌只是歌,沒有一首歌是一定要跟誰唱的,沒有一首歌是能讓我再次看見父親與母親站在一起的。我想母親有一天會忍不住再告訴我,你好歹該結一下婚。像她對那個戴墨鏡的女人說的,像她對自己說的。一再一再地,直到我出現在葬禮上為止。

但對我而言,婚姻不過就是,多一個人唱〈雪中紅〉而已。●

網友回應