【藝週末.藝週工藝之美】用織品讓台灣與世界連結─泰雅染織人間國寶尤瑪.達陸

文/高依汾 照片提供/尤瑪.達陸

在台灣逐漸邁向「世界的台灣」時,泰雅族裡也有位深耕多年的染織人間國寶尤瑪.達陸,努力透過「織品」追本溯源,抽絲剝繭台灣的泰雅文化與南島民族做出更完整的連結,企圖藉由廣大的南島語系,讓全世界都能看到台灣的泰雅文化。

泰雅族傳統服飾是用苧麻的天然植物纖維做為主要材料,從出生開始使用的襁褓布、成年前的片裙、出嫁時的新娘服、到臨終時的裹身布等,每個人生階段都有一塊不同意義的布料伴隨,彷彿是一場「生命的圓」。

泰雅族女性出嫁時的新娘服。

泰雅族女性出嫁時的新娘服。 泰雅族傳統服上衣。

泰雅族傳統服上衣。 泰雅族的「方衣」造型簡單又不浪費布料。

泰雅族的「方衣」造型簡單又不浪費布料。

泰雅女性從小學習織布 臻至「真正的織者」

傳統上泰雅女性從小就要學習織布,織布技術好壞足以影響其社會地位。一開始尤瑪.達陸也只是單純地追求織布技巧,直到外婆提醒她做為一個「真正的織者」,光是會織布是不夠的。於是尤瑪.達陸從種植苧麻開始,刮麻取纖、製線、染線、整經、到織布,從頭到尾完成一件織品。

原來,外婆口中「真正的織者」是必須從材料上去理解,唯有親自種植苧麻,才能與土地產生連結,並在處理過程中長知識──學會看天候來處理材料、染出正確顏色等,擁有完整的知識鏈,才算做到「織者」。

除了苧麻材質,泰雅族裡還有綴滿貝珠的「貝珠衣」──將巨型海底貝類「硨磲貝」切磨成綠豆般大小的白色珠子,再由苧麻線串起後,橫綴或縱綴於背心上。一件貝珠衣的貝珠數量,從上萬顆到10幾萬顆皆有,重量也從2~7公斤不等,是泰雅族裡「最貴重」的服飾。但因製作技術與材料取得不易,貝珠衣已面臨失傳危機。

巨型海底貝類「硨磲貝」是貝珠衣的材料來源。

巨型海底貝類「硨磲貝」是貝珠衣的材料來源。 這件購自日本的貝珠衣,是尤瑪.達陸向收藏家借來研究的古董。(高依汾攝)

這件購自日本的貝珠衣,是尤瑪.達陸向收藏家借來研究的古董。(高依汾攝) 老件的貝珠。

老件的貝珠。 使用新貝珠、玻璃珠還原傳統飾品。

使用新貝珠、玻璃珠還原傳統飾品。

若進一步思考,這群以山林為家的泰雅人,以往究竟是從何處採集這些來自海洋的原料呢?尤瑪.達陸為了追根究柢,曾在2018年遠赴紐西蘭及太平洋上的索羅門群島、斐濟、吐瓦魯、新喀里多尼亞等南島國家,進行長達1年的研究工作。

從苧麻到貝珠衣 展開海洋文化尋根之旅

所謂「南島民族」是指這些在「從最西邊的馬達加斯加、最北邊的台灣、最東邊的復活節島(拉帕努伊)、到最南邊的紐西蘭(奧特亞羅瓦)」之間的島嶼上生活的族群。在這橫跨近半個世界的地區裡,不同島上的人卻使用相似的語言,稱為「南島語系」。其中,台灣的泰雅族就位於此廣大分布範圍中,最北島嶼上的最北部落。

南島民族的起源有2種說法:由台灣向世界擴散的「出台灣說」,以及與其相反方向的「入台灣說」。經過多年研究,尤瑪.達陸認為在遷移路徑與文化發展上,「出台灣說」的可能性更高。由於原住民沒有文字傳統,且這個演進過程是經歷數千年、甚至萬年的時間,尤瑪.達陸以2023年底由台中纖維工藝博物館舉辦的一場「翻轉與串連──台灣貝珠專題座談」為例說明,雖然在這場座談會中無法立即下定論,但透過各界收藏與考古發掘已達成共識!在考古研究上,台灣東部及南部墾丁都有發現用於衣物、飾品及儀式(如:祈雨祭)的貝殼、貝珠;由於殖民背景關係,日本方面也收藏不少泰雅族的貝珠衣及管狀貝珠。泰雅族將管狀貝珠當錢使用,在太平洋其他南島國家中亦有類似情形,將不同大小的貝珠做為金錢使用,其中也有管狀貝珠。

尤瑪.達陸分析泰雅族的一件貝珠衣,需要使用上萬顆珠子,數量龐大到不太可能只透過交易取得,更有可能的情況是:早期族人曾經居住於海洋畔,後來才遷徙至山上。如今要復刻貝珠衣,除了技術、更有材料問題,硨磲貝已是保育類物種,尤瑪.達陸表示將會透過跨國合作(如:馬紹爾養殖的硨磲貝)進行貝珠衣製作。

50年文化復興大計 繼往開來與世界接軌

尤瑪.達陸從中興大學中文系畢業後,曾在國中教書、也曾於台中縣立文化中心編織工藝館(今台中市纖維工藝博物館)擔任文物典藏員,負責與編織的藝術家及收藏家接洽,開啟她對編織工藝的興趣。尤瑪.達陸笑說無論是教職或公務人員,這些所謂女性理想工作,都是為了滿足父母期待,自己上半生是為父母而活,下半生要做回自己!於是她在29歲那年返回出生地苗栗縣泰安鄉象鼻部落,並規畫出一個長達50年的復興泰雅文化計畫。

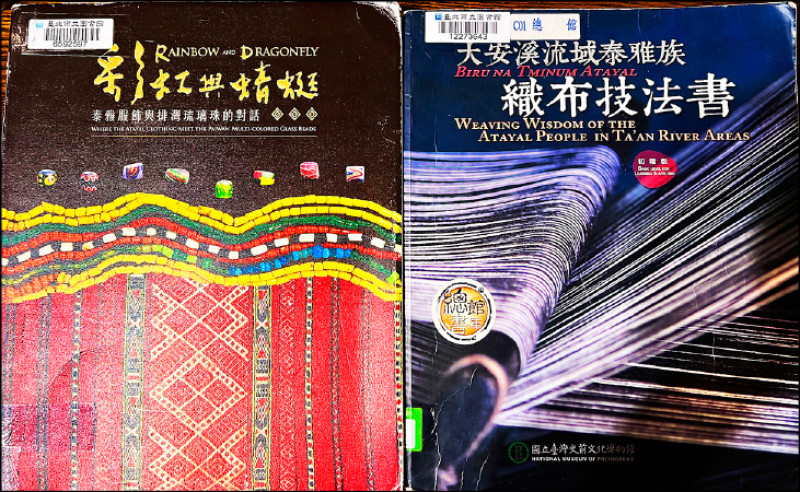

計畫的第1個10年:扎穩根基,做部落調查研究,先找出自己的定位;第2個10年:培養織者、出書;第3個10年:鑑於傳承的迫切性,創立幼兒園、小學,為民族教育深耕。如今第4個10年正在進行「循環經濟」:將苧麻從頭到腳充分利用,例如:苧麻葉與微生菌發酵成飼料,拿來養雞、魚;苧麻桿研磨成3D列印材料;苧麻根與生技公司合作研發藥材。尤瑪.達陸期待透過自給自足,振興部落,達到壯有所用、老有所養的目標。此外,看到國外有人利用鳳梨、仙人掌等植物做成「植物皮革」,尤瑪.達陸亦很有興趣地研究,如何將苧麻當做基礎材料培養菇菌,再透過壓製、消毒等過程將其改質成皮革,或許未來能減少為了取得皮革而殺生。第5個10年的目標是國際交流,雖然時候未到,尤瑪.達陸已提前布局,開始培養語言及接待人才;去年她也自費與澳洲、菲律賓、索羅門等國家互訪。

從原本連道路都沒有的象鼻部落出發,尤瑪.達陸懷著堅定的信念與寬闊的胸襟,克服萬難不斷前進,從苧麻織品到貝珠象徵海洋文化遺留的證明,一步一腳印地將台灣的泰雅文化,逐步推向國際舞台與世界接軌。

分析泰雅支系織品 以大觀小、同中有異

台灣的泰雅族人口約有將近10萬人,是僅次於阿美族與排灣族的第3大族群,主要分布於中部以北的中央山脈兩側,為16族中分布最廣的1族。從一開始的8大支系(大嵙崁、馬里闊丸、北勢、馬利巴、南澳、木瓜、賽德克、太魯閣),到2004年太魯閣族、2008年賽德克族各自獨立。詢問研究織品多年、目前已經蒐集200多個部落、超過1600種圖紋的尤瑪.達陸,若從織品上來分析,這幾個族群的差異何在?她表示在整體的造型、組件、材質、基本色彩上,這3個族群其實是有一致性;但在圖紋組合、色彩運用、經緯組織結構上,確實存在區域差異。舉例來說,無論泰雅、太魯閣或賽德克族,3族服裝共通性是均有「方衣」形制──由兩條窄長形布料拼縫而成,留下頭、手開口,沒有弧形剪裁,簡單又不浪費布料。織品上的圖案,以幾何樣式為主,如:菱形、三角形等;差別處是縱然3族都有披肩,泰雅北勢族群使用黑色、賽德克族用紅色、太魯閣族則是白色。尤瑪.達陸認為在做分析比較時,必須要能「以大觀小」,先掌握住全面性的大原則,再做區域性的細部研究,才不致於偏頗。

泰雅北勢族群使用黑色披肩。

泰雅北勢族群使用黑色披肩。 泰雅、太魯閣或賽德克族均有「方衣」形制的服裝。

泰雅、太魯閣或賽德克族均有「方衣」形制的服裝。

尤瑪.達陸(Yuma Taru)小檔案

1963年出生於苗栗縣泰安鄉象鼻部落,1987年中興大學中文系畢業,1997年取得輔仁大學織品服裝研究所碩士學位,2008年文建會公共藝術最佳卓越獎,2016年獲文化部認定為國家級無形文化資產重要傳統工藝「泰雅染織」保存者(俗稱人間國寶),2017年台灣藝術大學創意產業設計系博士候選人,2021年文化部文協獎章(視覺藝術、表演藝術、傳統藝術組)。

發燒文章

網友回應