【藝週末.藝週音樂饗宴】指揮巨星亞尼克領軍 紐約大都會歌劇院樂團 首度訪台

文/李永忻 圖片提供/牛耳藝術

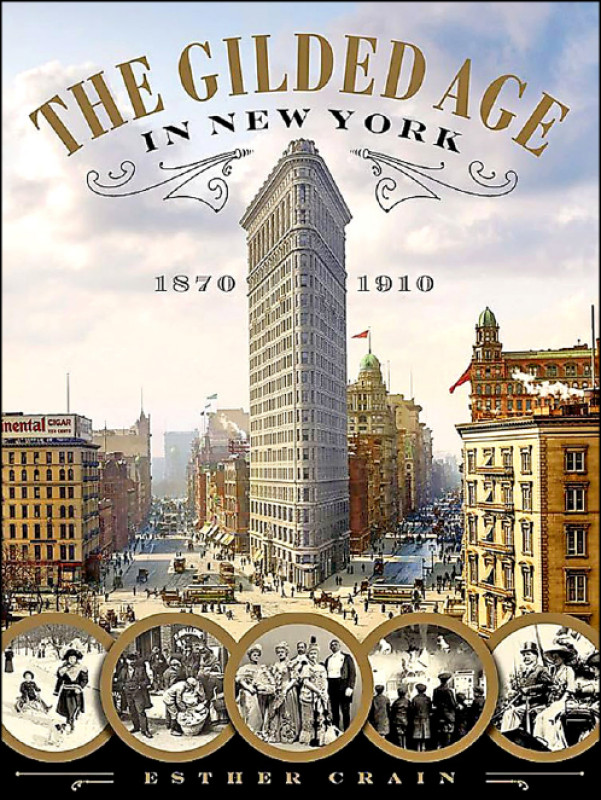

若說1938年誕生的超人讓「超級英雄」與「美利堅合眾國」劃上等號,那麼,早在1883年創生於紐約的「大都會歌劇院」,就是「歌劇院、表演藝術團隊」的超級英雄,雖然當時他們還無法想像,在大時代的變化下,新世界的大都會,有朝一日成為藝術的重鎮、世界的中心。

1880年代的紐約上流社會上演了一場決裂風暴,從歐陸乘風破浪而來的貴族世胄與百年來在新英格蘭披荊斬棘的豪門新貴,做為社會中的絕對高層「老錢階級」(old money),對於因為工業革命快速積累財富的實業新貴家族,除了看不起他們「窮得只剩下錢」,更看不起他們「比自己更有錢」,決定不讓實業家們附庸風雅,拒絕他們歌劇院的會員資格。

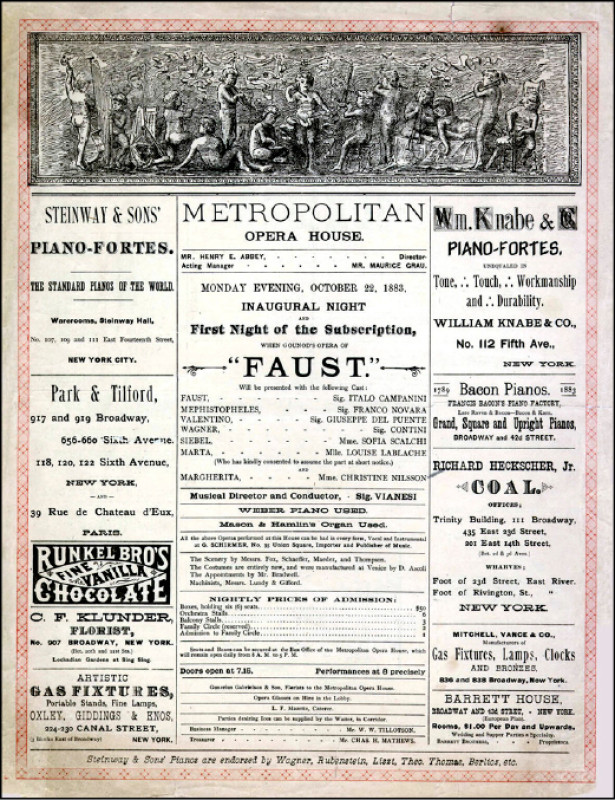

於是,22位實業家族的成員,在1880年4月28日的一場餐會上決定了新歌劇院的誕生,1883年10月22日,大都會歌劇院正式開幕。在口碑與評論的雙重碾壓下,那個老錢家們的學院音樂會歌劇院,於3年後宣布倒閉。

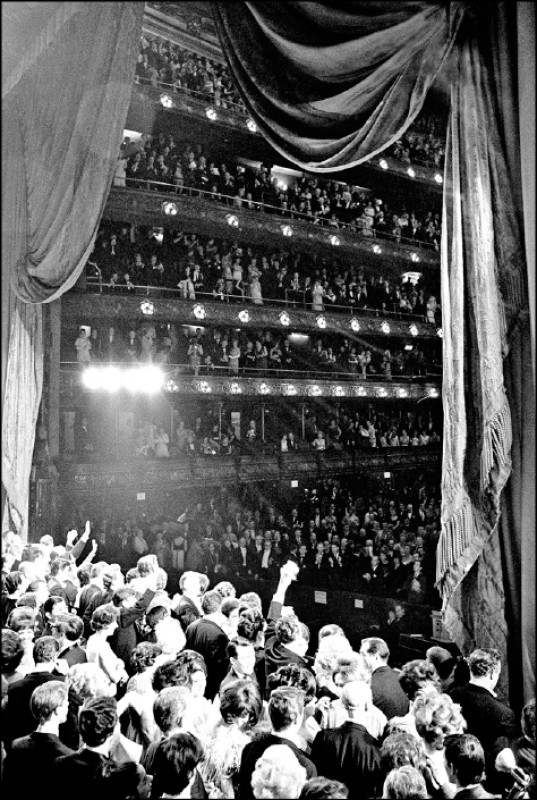

1966年4月舊劇院的最後一場演出,全體演職人員上台與觀眾合唱〈Auld Lang Syne〉。

1966年4月舊劇院的最後一場演出,全體演職人員上台與觀眾合唱〈Auld Lang Syne〉。 1966年9月16日新的大都會歌劇院開幕夜。

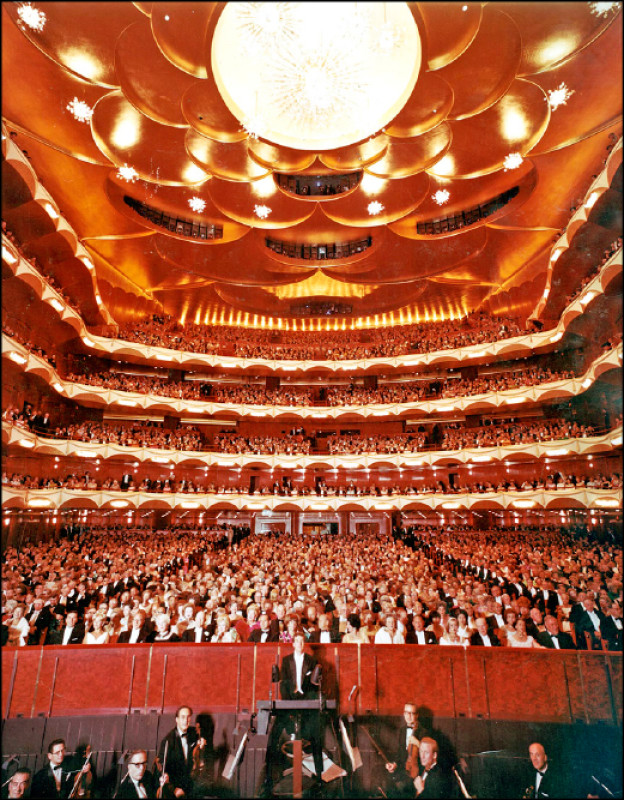

1966年9月16日新的大都會歌劇院開幕夜。

但新貴們創建大都會歌劇院的真正目的,是希望這個新興家族專屬的至高聖殿,未來也能讓子子孫孫永保用。他們不僅希望大都會成為紐約新地標,更希望這個歌劇院,與維也納國立歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院、倫敦皇家柯芬園、巴黎歌劇院等舊大陸的老字號重鎮,有朝一日能夠平起平坐,甚至成為新大陸上流社會的總壇,讓家族光耀門楣,不再錦衣夜行。

大都會歌劇院1883年建立於百老匯和39街的舊址景象。

大都會歌劇院1883年建立於百老匯和39街的舊址景象。 1883年大都會歌劇院開幕首演的《浮士德》節目單。

1883年大都會歌劇院開幕首演的《浮士德》節目單。

大牌!大牌!還是大牌!兩位指揮帝王同時君臨大都會歌劇院

10年後的歌劇院因火災重創,重建後的大都會卻開啟了「歌劇的黃金時代」。在「大牌=票房」的定律下,當時,堪稱廿世紀初最偉大、最頂流、最萬人空巷的義大利天王巨星卡羅素(Enrico Caruso)在大都會登台,這位被日後三大男高音視為絕對偶像的傳奇人物,在大都會的登場不僅讓自己席捲全美,更將大都會的聲譽拉抬得如日中天。

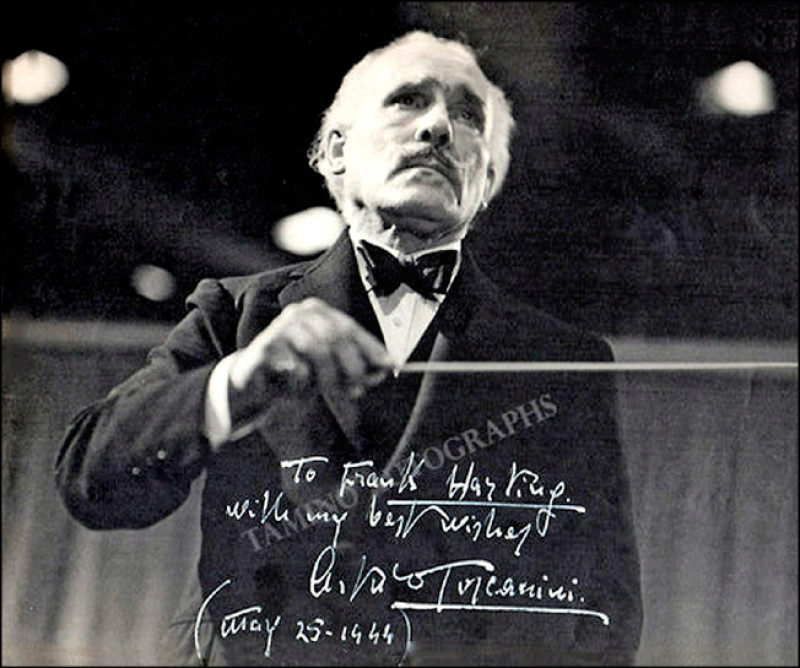

這樣的操作讓史卡拉歌劇院的經理,對大都會(財力)的發展性產生無限的想像力,他帶著史卡拉名震天下的音樂總監托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)一起君臨大都會。托斯卡尼尼對於現代歌劇院與音樂廳的規矩制定,時至今日依然全球奉行。他在大都會的7個樂季間,為大都會的歌劇製作與演出規範,制定了至今仍在沿用的標準。當年世界第一流的歌手,也幾乎都在托斯卡尼尼的坐鎮下慕名而來。直到1915年,托斯卡尼尼才結束了與大都會的合作關係回到歐洲。

指揮界中的頂級天王托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)為大都會制定了至今仍在沿用的標準。

指揮界中的頂級天王托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)為大都會制定了至今仍在沿用的標準。

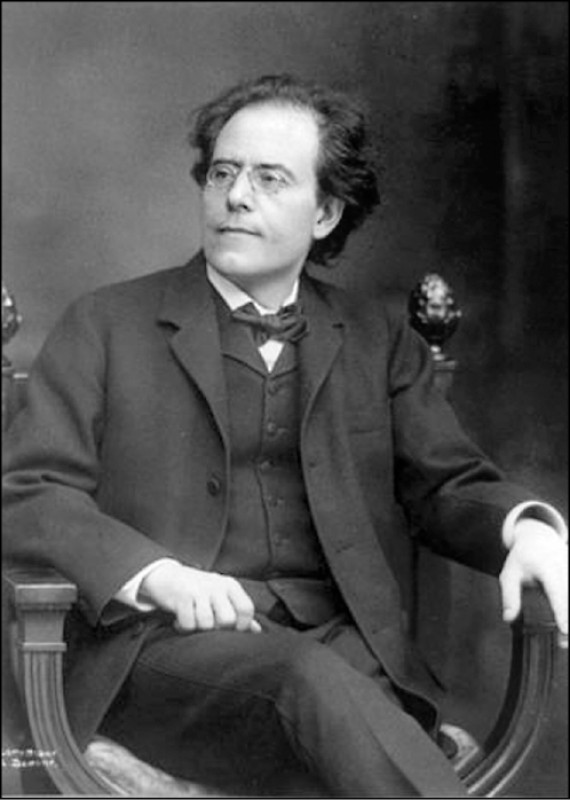

其實與托斯卡尼尼同年稍早,另一位音樂大師也讓大都會聲名大噪,就是馬勒(Gustav Mahler)於1908年元旦在大都會演出華格納的《崔斯坦與伊索德》。

音樂大師馬勒曾於1908年元旦在大都會演出,樂團本次訪台將於閉幕獻馬勒第五號交響曲。

音樂大師馬勒曾於1908年元旦在大都會演出,樂團本次訪台將於閉幕獻馬勒第五號交響曲。

大都會歌劇院的低谷求生與覺醒時代

1930年代初期,由於華爾街的崩潰與經濟大蕭條,大都會的「家族補貼」急遽下滑,1932年,「拯救大都會歌劇院委員會」成立,開始透過每週的廣播向聽眾直接募款。1940年,大都會的表演公司與歌劇院的所有權,轉移到了非營利的大都會歌劇協會。隨著戰後的復甦與新秩序的建立,大都會發現培養新秀比重金禮聘大牌更有潛力,他們決定朝著更大膽的路線邁進。

大都會昂首闊步的角度,已經影響到了全世界的藝術版圖。許多藝術家面對百廢待舉的歐陸,已經將希望轉移到新大陸的大都會。對於歌手而言,這裡不僅已經成為世界歌劇的重鎮,更是全球最開放、最具前瞻性以及最有票房的殿堂。於是當大都會與紐約愛樂聯手建立了表演藝術林肯中心,新的大都會歌劇院正式於1966年開幕時,一個全新的世代來臨了。

林肯中心三棟建築中,大都會歌劇院居中而立,象徵了他在藝術界的龍頭地位。

林肯中心三棟建築中,大都會歌劇院居中而立,象徵了他在藝術界的龍頭地位。

鼎盛時代與諸神黃昏

林肯中心的建立,意味著曼哈頓正式成為新世界的藝術中心。1971年,詹姆斯.李汶(James Levine)開始掌舵大都會,他在美國呼風喚雨的程度,堪比歐陸的卡拉揚。他讓大都會在全球歌劇界的製作實力,提升至如好萊塢之於全球電影,將大都會的影響力從歌劇蔓延至所有音樂與表演形式。

長達40年中,李汶與大都會雙雙進入了鼎盛時代。90年代開始,大都會的國際巡演近一步的擴展,李汶在繁重的歌劇工作中,更花費了大量精力,不僅將大都會的樂隊,打造成一支世界一流的交響樂團,更開始擁有了屬於這隻樂團自己的卡內基音樂廳音樂會系列。

直到李汶於2006年在舞台上跌倒導致的一系列健康問題,似乎預言了大都會即將到來的諸神黃昏。自此,一向精力無窮的李汶,開始因健康問題缺席指揮台,並在2011年後正式退出大都會的所有演出。2017年爆發醜聞,大都會徹底解除李汶的所有職務。

超人再臨 指揮界危機管理大師的典範亞尼克.聶澤-賽金

不過,大都會卻早在李汶醜聞爆發前,就已經找到了重生的曙光,於2016年宣佈歷史上第3任音樂總監亞尼克.聶澤-賽金(Yannick Nézet-Séguin),他在此危難之際一肩扛起大都會,甚至全世界音樂的新希望。

當大都會宣布將由亞尼克接掌李汶的音樂總監時,畢竟遜位總監的醜聞疑雲,是豺狼虎豹的公關危機,對外必須用實際表現杜悠悠之口,對內則要處理藝術家與團員們的信心危機。尤其大都會不僅是歌劇的重鎮,更是全球古典音樂的指標,之後還歷經了全球疫情的致命打擊。但2018年亞尼克正式接任至今,一掃李汶末期的師老兵疲,宛若曙光再現般意氣風發。既守護了大都會歷史積累的藝術水準,更彈性與靈活的應對國際局勢與爭議話題。僅用了8年,就讓一個百年老店,活出一個年輕團體的姿態。

亞尼克1975年出生於蒙特婁的一個大學教師的家庭,25歲時,他就已經成為蒙特婁大都會管弦樂團的音樂總監。31歲成為老牌的鹿特丹愛樂的首席指揮。當時他的造型是金髮、皮夾克、早年甚至偶爾會彩繪指甲,活脫一位指揮台上的龐克。再2年後,亞尼克首度與費城管弦合作,3年後費城管弦樂團破產,他臨危受命接任音樂總監,帶領樂團重獲新生,今年費城更延長合約到2029~2030樂季,並將亞尼克的頭銜改為音樂與藝術總監。

亞尼克不只是指揮巨星,更是指揮界最強救火員、危機管理大師的典範。

亞尼克不只是指揮巨星,更是指揮界最強救火員、危機管理大師的典範。

亞尼克的新世代看法 聽音樂,就該與看電影一樣

這位當今全世界最忙碌的指揮家之一,是大都會的現代進行式。

乍看之下,亞尼克一如同輩中的指揮家,崛起之速有如火箭上升。事實上他在每個樂團中,都依照樂團的特性,營造或加強各自獨特的音色。以致每個樂團與他合作過後,幾乎都是主動跟他續約。身兼3個樂團的音樂總監,還要四處客席其他的樂團,如此忙碌的亞尼克,究竟如何兼顧?「我像運動員一樣的訓練,因為指揮是個勞力工作。」他至今依然清晰記得21歲時首次指揮布拉姆斯的《悲劇序曲》,那短短的12分鐘結束後,從背部、手臂與肩膀都沒力,還差點脫水。

除了「指揮運動學」的方法論,亞尼克同時也熱衷於社交媒體上與粉絲互動,除號召粉絲們走進音樂廳,在面對爭議性的議題時,他也直球對決。這樣貌似e世代的行為思考,往往讓人忘記了亞尼克的真實年齡,他其實都快50歲了。

更重要的是,對於古典音樂會的當代意義,亞尼克也有與前輩指揮們不同的心態,他不認為欣賞古典音樂,需要有著對管弦樂更多的了解:「我從未學過電影,也沒有專業知識,但我看電影時,依然會有自己的看法」、「我希望每個人去聽音樂會時首先能感受到被歡迎,然後進一步去探索。」亞尼克說:「音樂會不應該與看電影有什麼不同」。

大都會歌劇院管弦樂團在歷任指揮麾下,被打造成世界一流的交響樂團,更開始擁有了屬於自己的卡內基音樂廳音樂會系列。

大都會歌劇院管弦樂團在歷任指揮麾下,被打造成世界一流的交響樂團,更開始擁有了屬於自己的卡內基音樂廳音樂會系列。

紐約大都會歌劇院管弦樂團首登台實用資訊

文/凌美雪

台灣樂迷其實對亞尼克並不陌生,2007年他率鹿特丹愛樂首次訪台,2014、2019他帶領浴火重生的費城管弦樂團訪台。今年,在亞尼克親自領軍下,紐約大都會歌劇院管弦樂團將於6月展開首次亞洲巡演,最終站來到台灣,於6月29、30日在台北國家音樂廳,攜手女高音莉賽特.奧羅佩薩(Lisette Oropesa)共同演出,而且,誠意滿滿地連續2天安排了不同曲目。

6月29日下午14:30,首演場曲目包括華格納《漂泊的荷蘭人》序曲、德布西/萊茵斯朵夫改編《佩利亞斯與梅麗桑德》組曲、古諾〈啊~我想活在陶醉的夢裡〉/〈愛情給我勇氣〉選自《羅密歐與茱麗葉》(女高音:莉賽特.奧羅佩薩)、布拉姆斯《c小調第一號交響曲》。

此次亞洲巡迴女高音:莉賽特.奧羅佩薩(Lisette Oropesa)。

此次亞洲巡迴女高音:莉賽特.奧羅佩薩(Lisette Oropesa)。

6月30日晚間19:30,亞巡閉幕之夜曲目則包括,蒙哥馬利《獻給所有人的讚美詩》、莫札特〈我去向何方〉/〈貝雷尼斯,旭日東昇〉(女高音:莉賽特.奧羅佩薩)、馬勒《升c小調第五號交響曲》。詳詢MNA牛耳藝術。

網友回應