【藝週末.藝週推薦展覽】禮讚太陽,拂曉之月─「日月頌:顏水龍與臺灣」展

顏水龍,〈旭日東昇〉馬賽克壁畫,300×1820公分,1966。

顏水龍,〈旭日東昇〉馬賽克壁畫,300×1820公分,1966。

文.攝影/記者董柏廷

國立台灣美術館與國立台灣工藝研究發展中心首次合作推出「日月頌:顏水龍與台灣」展覽,由藝術史學者顏娟英帶領研究團隊策展,從藝術與工藝角度,重新詮釋顏水龍(1903-1997)的藝術成就。

顏水龍是台灣第1代西畫家,同時也是台灣工藝史上最具影響力的前輩,後人更尊稱其為「台灣工藝之父」,出生於台南下營,1920年赴日留學,東京美術學校西畫科研究所畢業。1930年經由西伯利亞鐵路前往法國留學。

他夜間入美術學校加強素描與人物速寫,白日在羅浮宮臨摹16世紀、19世紀經典人物畫,那時他便決心要將西洋古典藝術帶回台灣。他關心日本殖民統治下,台灣漢人與原住民族生活如何啟蒙問題。在巴黎期間參觀世界殖民地博覽會,反覆思考台灣文化的源頭。

戰後,顏水龍持續調查原住民族與漢人的傳統工藝,加以創新設計、現代化,拓展台灣文化的國際觀,提升台灣民眾的生活美感。基於利他的精神,他美術創作的目標在於創造台灣美好造型。顏水龍的奉獻觸及眾多領域,從工藝、設計、廣告、建築、公共藝術,到他個人的繪畫表現,皆為台灣留下實踐的典範。他終其一生探索服務於眾人的藝術形式,並將美深化在每個人的現代生活經驗中。

顏水龍,〈從農業社會到工業社會〉(局部)馬賽克壁畫,400×10000公分,1969。

顏水龍,〈從農業社會到工業社會〉(局部)馬賽克壁畫,400×10000公分,1969。 顏水龍在台北劍潭公園的馬賽克壁畫前〈從農業社會到工業社會〉留影。

顏水龍在台北劍潭公園的馬賽克壁畫前〈從農業社會到工業社會〉留影。

台灣藝界的太陽

展覽以工藝與美術觀點切入,展現「美術中有工藝,工藝中有美術」的藝術景觀。顏水龍的藝術軌跡與日本、歐洲、美國等國際場域緊密相連,以台灣文化為支點,撐起全新的跨文化世界觀,重構我們對藝術史的認識。顏水龍始終熱愛歌頌無比燦爛的太陽,包容開展的色彩是他不斷追求的主題,美術創作與工藝實踐成為他一生並行的軌道,其中最大亮點作品是1966年應建築師蔡柏鋒邀請,為新建的台北西門町日新戲院所創作,長達18公尺的〈旭日東昇〉。策展人顏娟英回憶,該作自日新戲院拆卸下來,保存狀況不明,非常憂心,這次藉著展覽終於找到它,並讓它重新面世,更能較全面性地將顏水龍的作品蒐集起來。

展名「日月頌」,便可以讀出策展團隊的企圖,顏娟英說明,「日月二字代表著歲月的意思,表現出宇宙、歲月,此次特別展出的〈旭日東昇〉,便有歌頌的意義。」太陽,一直是顏水龍繪畫中的主題,自西畫、工藝品、馬賽克壁畫、廣告漫畫等,幾乎收攏顏水龍一生的豐富創作。除了馬賽克〈旭日東昇〉以及〈向日葵〉可以清楚地見到日的象徵,月的意涵其實藏在〈仙人掌〉之中。「這幅畫帶出的其實是拂曉之月。」畫作中的正上方,以曖昧的顏色布局,讓仙人掌上方的月亮散發著靜靜的光芒,照耀著整個景象,「顏水龍也經常畫光線曖昧的時分,日月交接之時,天地萬物將醒,一切畫面顯得安靜。」

顏水龍,〈仙人掌〉油彩、畫布,116×73.2公分,1962-1964。

顏水龍,〈仙人掌〉油彩、畫布,116×73.2公分,1962-1964。

愛與尊重的人物誌

顏水龍深入民間與原住民族部落,著手調查記錄台灣手工藝傳統、研發現代設計手法,接軌國際現代工藝實踐。1940年代自行開班授徒,1950年代配合政府建設廳,投入地方手工藝訓練班,如南投縣工藝研究班(即現今國立台灣工藝研究發展中心的前身)。陽光與愛的熱情,幾乎是重新認識他如何形塑台灣文化特質的關鍵字。

顏水龍,〈魯凱少女〉油彩、畫布,117×91公分,1982。

顏水龍,〈魯凱少女〉油彩、畫布,117×91公分,1982。

顏娟英說明,顏水龍在1935年初次踏上蘭嶼土地,也是台灣畫家裡的第1人。他以陽光的色彩象徵台灣的溫暖風土,蘭嶼昂揚的船身代表古老文明的優雅,首度展出的〈日出〉、〈蘭嶼印象〉、〈蘭嶼風景〉等作的明亮溫暖色調,都蘊含著他對身邊周遭萬物無限的關懷。

顏水龍投入多年時間,調查研究原住民族群的傳統建築研究,他經常為了特定的研究目的,反覆重繪同一題材,他曾說過:「我所懷想的並非如高更的『原始的夢想』,而是憧憬著與山地人共同生活的樂趣,達成我神往的心願。」譬如睽違30年展出再度展出〈山地小姐〉,創作於1966年,人物採側面半身像,背景是以不具時間性、大面積的黃色處理背景,直接強調了主體性,她們頭戴花卉與佩飾,象徵高貴與純潔,黝黑的皮膚與立體的五官甚是美麗,畫面充分展現女孩的純真、健康與樸實之美,捕捉台灣本土人物的形象,1967年〈排灣小姐〉便是此作的延伸嘗試。

顏水龍常為了特定研究目的,對同一題材反覆重繪。〈山地小姐〉(左)油彩、畫布,53×45.5公分,1966;〈排灣小姐〉油彩、畫布,60.5×50公分,1967(右)。

顏水龍常為了特定研究目的,對同一題材反覆重繪。〈山地小姐〉(左)油彩、畫布,53×45.5公分,1966;〈排灣小姐〉油彩、畫布,60.5×50公分,1967(右)。

此外,本次借展東京藝術大學美術館藏之〈自畫像〉(1927),是顏水龍24歲自東京美術學校畢業時的留校代表作。顏水龍留學東京美術學校西畫科,畢業前須繳交一幅自畫像,此作正是他的畢業作品。畫中,他的面容消瘦,頭髮微捲凌亂,充分說明他為克服經濟上的困難,刻苦勤勉學習的樣貌。

顏水龍,〈自畫像〉(左)油彩、畫布,60.6×45.4公分;〈妻子像〉油彩、畫布,60.5×50公分,1942。

顏水龍,〈自畫像〉(左)油彩、畫布,60.6×45.4公分;〈妻子像〉油彩、畫布,60.5×50公分,1942。

值得一提的是,作品〈陸文龍扮相:葉青歌仔戲〉為首次展出,此作受顏水龍好友許文龍邀請而作,因為許文龍夫人是葉青的戲迷,便要求顏水龍替葉青畫一幅英挺的小生扮相,以為紀念。白色是顏水龍特別喜愛的顏色,細看畫作中繡著藍色圖樣的白袍,在皺褶之中,也能呈現出明暗與立體感。

顏水龍,〈陸文龍扮相:葉青歌仔戲〉油彩、畫布,145×96公分,1993。

顏水龍,〈陸文龍扮相:葉青歌仔戲〉油彩、畫布,145×96公分,1993。

寓於日常生活美感

自東京美術學校畢業。顏水龍更遠赴法國巴黎學習油畫,受立體派影響,曾自稱:「我追求的是一塊面、一塊面的畫面立體探討。」他認為藝術創作終究要建立自我的風貌,一個國際化的城市也要在建築規畫上建立文化的價值。建築深刻地影響我們的日常生活,因此他尤其重視建築,不論新舊都應有其時代的風華。

顏水龍的風景與靜物畫往往透過內外空間的穿透與堆疊,引導觀眾脫離現實世界走向理想的世界。畫家不拘寫實或裝飾手法,闡述著建築空間之美。他與好友建築師楊貽炳多次合作,如台中忠孝路顏宅、自由路太陽堂、中山路76號街屋,以及嘉義林歡邦墓園等,都是他們的共構之作。

顏水龍,〈高雄港〉油彩、三夾板,64.3×79公分,1959。

顏水龍,〈高雄港〉油彩、三夾板,64.3×79公分,1959。

展中借用新出土的建築設計圖,委託東海大學蘇睿弼教授團隊製作顏水龍1956年完工的台中家屋實體模型與3D模型,透過此些資料或更能看見顏水龍生活的樣態。

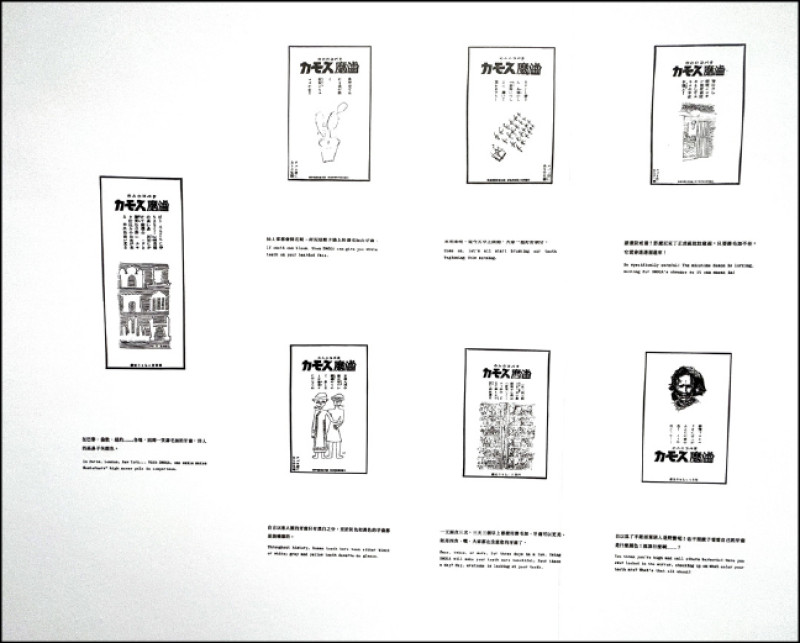

1932年秋天,顏水龍從法國返回日本神戶,為了討生活,應聘大阪的壽屋公司,從葡萄酒廣告開始進行一系列的廣告、商品包裝與商標設計作品,將產業的形象以生活化、富有現代趣味的視覺手法轉化為平易近人的視覺語言。

當時顏水龍認為報紙版面非常複雜,於是提出一個創見,希望在報紙放入廣告圖案時,務必留出空白,並在空白部分內以簡單線條畫上一點圖案,配上幾句文案,成功吸引讀者的注意。

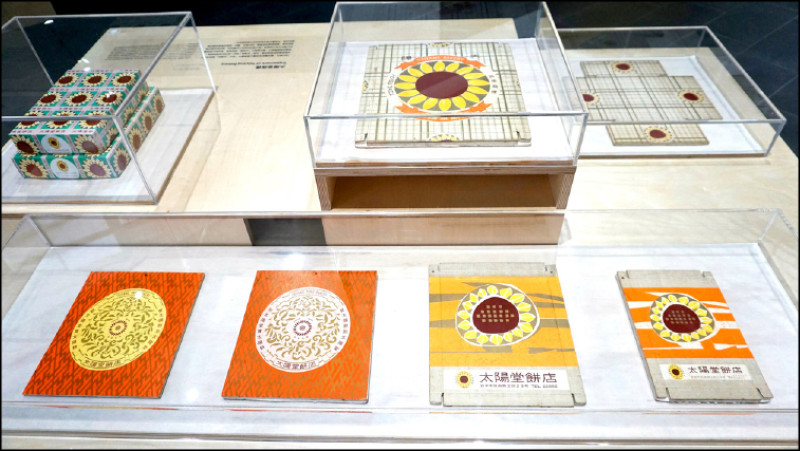

相關作品包含在壽毛加牙粉公司時期的廣告設計、太陽堂的餅盒與商標設計,以及領帶商標。這些作品皆巧妙融入日常元素,以簡潔、明快、裝飾性的元素,將藝術的美感轉化為大眾的視覺愉悅。

顏水龍,〈壽毛加牙粉廣告設計〉,1933-1937。

顏水龍,〈壽毛加牙粉廣告設計〉,1933-1937。 顏水龍,〈太陽堂餅盒設計〉,印刷品,1960年代。

顏水龍,〈太陽堂餅盒設計〉,印刷品,1960年代。

工藝是民眾的藝術學校

顏水龍在台灣的工藝史上扮演著教育與傳承的重要角色。在台灣成立一所「美術工藝學校」是他畢生的心願。他曾對日本及歐洲的工藝教育機構、制度與課程進行廣泛的調查。無論時局艱困,他主持、協助無數由政府、國際組織及民間單位推動的工藝推廣計畫。1954年成立的「南投縣工藝研究班」、1968年籌備未成的「萊園工藝學校」,以及1971年在實踐家政專科學校成立的「美術工藝科」,皆以扎實的藝術理論搭配實務訓練思考工藝教育。對顏水龍來說,工藝代表著藝術的啟蒙工作。他的一生持續投入手工藝的研究、創造與教育,將藝術的美以平易近人的樣貌帶到公眾的生活領域。

顏水龍,〈迓媽祖(設計圖)〉(局部),鉛筆、水彩、紙,45x739公分,1993。

顏水龍,〈迓媽祖(設計圖)〉(局部),鉛筆、水彩、紙,45x739公分,1993。

竹家具設計是顏水龍在工藝實踐領域的代表作品,呈現出將台灣地方傳統與技術,融合功能與現代感的造型,此些作品與歐洲現代主義設計有所呼應,顏水龍曾反覆提及自己受到1941年夏洛特.貝里安在日本策畫的「選擇.傳統.創造」展覽在設計與裝飾上帶來的啟發。顏水龍發展出的工藝設計,體現了思想的匯聚造就顏水龍工藝理念的形成,將台灣的自然風土與文化傳統視為藝術創造的泉源

展場以顏水龍設計的「竹檯燈」以及「麻繩椅面竹椅」,模擬當時的畫室空間。

展場以顏水龍設計的「竹檯燈」以及「麻繩椅面竹椅」,模擬當時的畫室空間。

顏水龍的美術創作與手工藝設計同樣重視生活樸素真實的美。他調查傳統實用而將失傳的手工技藝並加以設計美化,因為他相信生活中的美感帶給人們精神靈魂的寄託。

◆「日月頌:顏水龍與臺灣」展,即日起至6月30日在國美館展出。

網友回應