【藝週末.藝週推薦展覽】走出邊緣─威廉.肯特里奇展

文.攝影/記者董柏廷

說起南非藝術家威廉.肯特里奇(William Kentridge),便不得不從1948年至1994年期間南非國民黨實施的種族隔離政策述起。當時由少數歐裔白人長期執政,並實施以種族區分權益、居住空間的制度,大幅壓縮黑人的人權。而肯特里奇的雙親是人權辯護律師,在那個時代積極為政治受難者發聲,關切政治迫害與社會不公不義,在那樣的家庭環境底下長大,奠基後來肯特里奇關注普世苦難的創作根本。

肯特里奇對多聯屏的創作手法產生的戲劇效果很感興趣,〈保育人士的舞會(三聯屏)〉主副屏呈現的主從關係,帶出多重觀點的敘事方式。

肯特里奇對多聯屏的創作手法產生的戲劇效果很感興趣,〈保育人士的舞會(三聯屏)〉主副屏呈現的主從關係,帶出多重觀點的敘事方式。

誰是威廉.肯特里奇?

威廉.肯特里奇生於1955年的約翰尼斯堡。大學主修政治學和非洲研究,1976年進入約翰尼斯堡藝術基金會進修。1981年前往巴黎的雅克.樂寇國際戲劇學校學習默劇和戲劇,之後返回約翰尼斯堡,深耕戲劇工作,並同時專注發展藝術創作,從蝕刻版畫、橡膠版、到大型炭筆畫和短片,展現精湛的跨領域才華。

然而,南非長久以來因種族隔離議題,一直被國際社會孤立,直到80年代後期隨著種族隔離政策告終,以及南非重新對外開放,肯特里奇1987年才首次在故鄉以外的地區舉辦個展,聲名鵲起,展覽遍布全球各地。1990年代以降,他的藝術和舞台作品在世界各地的博物館、畫廊、劇院和歌劇院廣為展出。

肯特里奇獨特的成長背景,造就他對政治社會議題高感度的體質,綜觀的作品,不難發現主題多探討歷史、種族、革命、殖民、放逐與記憶等,並以「素描」為創作媒材的核心,他的作品向來以濃厚的敘述詩情,以及豐富的媒材語彙著稱。

肯特里奇的作品以人物的黑白素描為創作雛型,結合電影、音樂、戲劇、舞台等美學形式,將沉重的傷痛昇華為藝術能量。從最早炭筆素描系列到素描投影系列的定格短片,再從影片編導到舞台表演,以及晚近採用水墨炭筆所創作的大幅樹與花,在他的作品中,多以隱喻象徵的詩意空間,審視歷史的權力與剝削,探究生命的正義與自由。作品以大量黑白,或沉穩設調展開鋪陳,在輕重有致的筆法之間,醞釀出無限的層次與想像,透過詼諧與詩情喚起人們對議題的共感。

素描投影:殖民地景與資本主義

自1989年起,肯特里奇開始創作一系列動畫短片,他運用炭筆線條和塗抹的手法拍攝製作,以約翰尼斯堡為故事核心,描繪一位無情的地產大亨蘇荷.艾克斯坦的故事,也是他最廣為人知的代表作品。主角蘇荷.艾克斯坦是一個虛構的、半自傳式的角色,他和約翰尼斯堡這個城市之間,存在著一種緊張的關係,帶出資本主義與殖民之間的議題。創作這一系列以蘇荷和費利克斯兩個主角人物的《素描投影》時,肯特里奇沒有既定的故事劇本、也不用分鏡腳本。每部短片都是探索的過程。這些動畫有著強烈的配樂,場景之間變換,創造出一個令人著迷的時空。此系列帶有類自傳性質的作品被稱為「蘇荷短片」,截至目前已經累計有11部。

1989至今肯特里奇運用炭筆線條和塗抹的手法與攝影剪輯創作「蘇荷短片」。

1989至今肯特里奇運用炭筆線條和塗抹的手法與攝影剪輯創作「蘇荷短片」。

直到1990年代中期,肯特里奇創作了「殖民地景」系列,靈感來源於一本名為《非洲及其探索:來自探險家們的講述》的文本,取材自探險家所描繪的美好非洲景致,但他在畫面上加註線條、標籤還有標記,影射殖民強權盤算的竊取路數與漸進策略,試圖揣摩與暗諷殖民時代對列強非洲的描繪與想像。通過紅色線條、桿子和其他標記破壞謐靜田園景色,暗示歐洲人企圖占有和控制土地的盤算以及權力分配過程。

「殖民地景」系列,透過紅色細線、桿子和其他標記破壞謐靜的田園景色,暗示歐洲人企圖控制土地的過程。

「殖民地景」系列,透過紅色細線、桿子和其他標記破壞謐靜的田園景色,暗示歐洲人企圖控制土地的過程。

觀看光與影的方式:對中心與邊陲的思索

肯特里奇多年來,一直與跨領域的工作團隊緊密合作,包括作曲家、舞者、舞台設計師、木偶師、編織者、版畫家和金工匠等,此次於北美館展出的展覽首度在台灣亮相的3件大型影像裝置,具體展現出其廣泛作品的包容性與多元性。如《烏布說實話》此劇改編19世紀未法國一部荒謬劇,影射種族隔離終止後,南非政府成立真相與和解委員會(TRC)替期間受害者主持正義,並追究施虐的警察與官員。由檔案素材和動畫影像構成一部35毫米膠片彩色短片,展現南非國防軍和南非員警於種族隔離時期,所採取的殘酷和非法手段;此作靈感源自阿爾弗雷德.賈里(Alfred Jarry)的《烏布王》(Ubu Roi,1896年)劇情架構,並參雜融入真相與和解委員會記錄的證詞,展覽亦展出同名的8幅蝕刻版畫,以及在影片製作過程使用的撕紙繪畫片段。

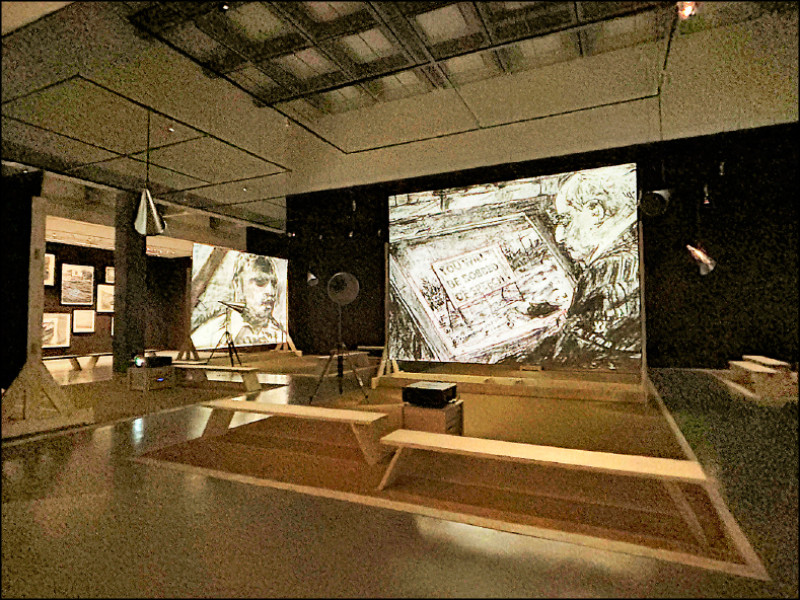

延續對非洲殖民史的關注,肯特里奇思考中國與非洲相似的政策影響,因而從魯迅提倡思想自由的新文學運動開始,到毛澤東鎮制自由思想的中國文化大革命,再到江青制定的文革樣板戲進行研究,2015年創作出3頻道《樣板戲札記》影像裝置靈感便是起於中國近代歷史、魯迅重要著作、文化大革命的動盪10年,畫面中南非芭蕾舞者穿著士兵服裝,肩荷象徵武力的槍械,融合大躍進中除四害運動、農民被要求驅散的背景元素,戲中的樂觀主義與劇外我們所知的歷史悲愴和苦難記憶,在希望和破滅的兩極中,呈現一種荒謬至極的複雜情感,「邊緣思考」與「對抗中心」的能量,在此作中交織穿梭。

《樣板戲札記》影像裝置靈感起於中國近代歷史、魯迅重要著作、文化大革命的動盪10年。

《樣板戲札記》影像裝置靈感起於中國近代歷史、魯迅重要著作、文化大革命的動盪10年。

2019年肯特里奇首次執導歌劇《等待女先知》(Waiting for the Sibyl),在羅馬歌劇院上演,故事以庫邁女先知的神話為靈感,當求示未來命運的人們將問題寫在樹葉上,一陣風造化弄人地打亂順序,讓命運成為未知數。肯特里奇更打造另一作《女先知》做為展覽播放版,擷取其音樂、舞蹈、影像精華片段,如南非女舞者的素描身影舞動穿梭過一頁頁的筆記本的影像,並特別與舞台設計師薩賓.特尼森(Sabine Theunissen)合力製作,重現舞台製作的原始道具和服裝等。

《女先知》出自肯特里奇執導的歌劇《等待女先知》,擷取音樂、舞蹈、影像等精華片段,重現舞台製作。

《女先知》出自肯特里奇執導的歌劇《等待女先知》,擷取音樂、舞蹈、影像等精華片段,重現舞台製作。 肯特里奇與舞台設計師薩賓.特尼森合力重現《等待女先知》舞台製作的原始道具和服裝等。圖為演員服裝縮小模型偶。

肯特里奇與舞台設計師薩賓.特尼森合力重現《等待女先知》舞台製作的原始道具和服裝等。圖為演員服裝縮小模型偶。

花與樹

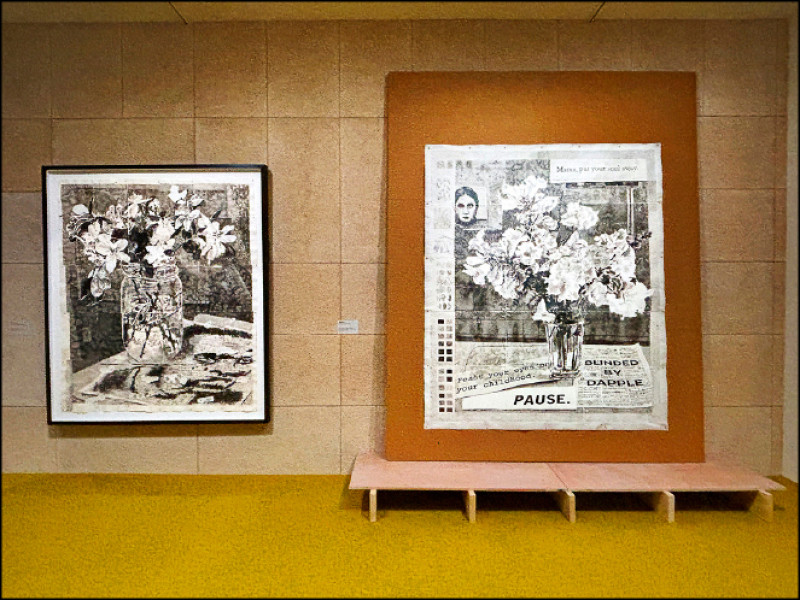

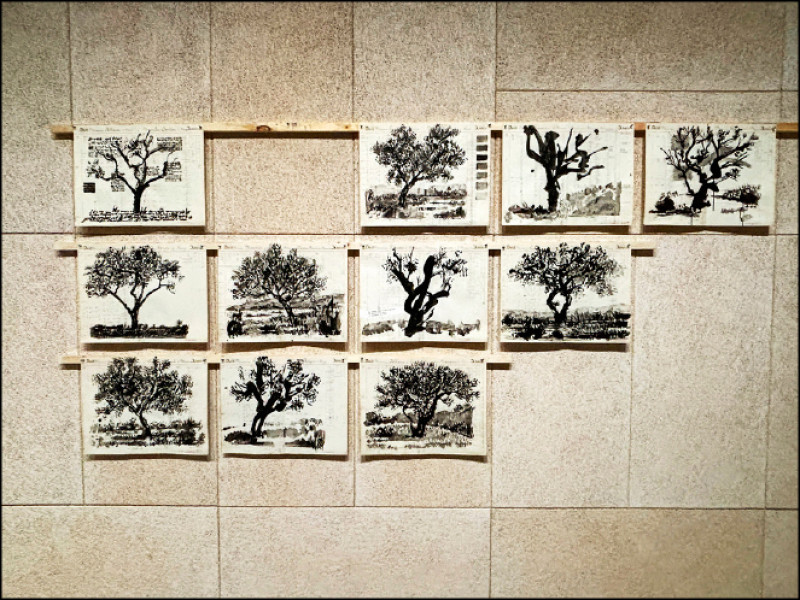

近幾年肯特里奇持續嘗試用中國毛筆和印度墨水繪製花與樹的大型素描,在「花卉素描」展區,可見流動的素描拼貼在多張重疊的紙上,搭配擷取自歷史、哲學和醫學文本的簡潔語錄,潛藏許多值得深思的蛛絲馬跡。因接觸到中國文人畫的題材,嘗試描繪養生益壽的瓜果花卉配以言簡意賅的哲理文句。「花」在空間裡是點綴空間主體的配件,也是藉此思考中心與邊緣的脈絡關係。「樹木素描」繪製於空白的紙張上,拼貼一些生活中不經意的隻字片語與零散的短語,暗藏在作品邊緣角落,構成一種多重又曖昧的思考體驗。展區首次亮相11件為展覽繪製的「麵包師之樹」系列作品,透過4件巨幅作品窺探生命的延續與再生。肯特里奇採用傳統的中國繪畫風格,引用歷史、哲學和醫學關於特定植物養生、益氣的語錄。另外,簡潔的文字風格也與前一個展間的用字風格相互呼應。樹木素描則充滿象徵意義,肯特里奇通常在樹上會加貼一些短語,其中多是他平日閱讀時有著深刻感受的詩句。

肯特里奇以「花」為主題,創作大型素描作品。

肯特里奇以「花」為主題,創作大型素描作品。 「樹木素描」繪製於空白的紙張上,拼貼一些生活中不經意的隻字片語與零散的短語,暗藏在作品邊緣角落,構成一種多重又曖昧的思考體驗。

「樹木素描」繪製於空白的紙張上,拼貼一些生活中不經意的隻字片語與零散的短語,暗藏在作品邊緣角落,構成一種多重又曖昧的思考體驗。 北美館展出首次亮相的11件「麵包師之樹」系列作品。

北美館展出首次亮相的11件「麵包師之樹」系列作品。

工作室:自我與自我對話

肯特里奇常談到素描是他的創作起點,而他位於約翰尼斯堡家中的院子正是他大部分作品發想成形的所在,展中重現工作室內各種活動軌跡,作品布置擺設的樣貌,創造出一個藝術家用來審視靜思的空間,或者思考大型作品的空間參考。

肯特里奇位於約翰尼斯堡家中的院子與工作室,正是他大部分作品發想成形的所在。

肯特里奇位於約翰尼斯堡家中的院子與工作室,正是他大部分作品發想成形的所在。

肯特里奇的「素描課」系列,挪用西方論著中,常出現的對談文體,其中《第17堂素描課》與《第47堂素描課》都是肯特里奇以他擅長的戲劇性與敘事效果,將自己化為截然不同的兩個自我,透過影片剪輯,讓兩個肯特里奇產生一段幽默又意涵深刻的「自言自語」。

《第17堂素描課》與《第47堂素描課》,都是肯特里奇的「素描課」系列,透過影片剪輯展開「自言自語」式的對話。

《第17堂素描課》與《第47堂素描課》,都是肯特里奇的「素描課」系列,透過影片剪輯展開「自言自語」式的對話。

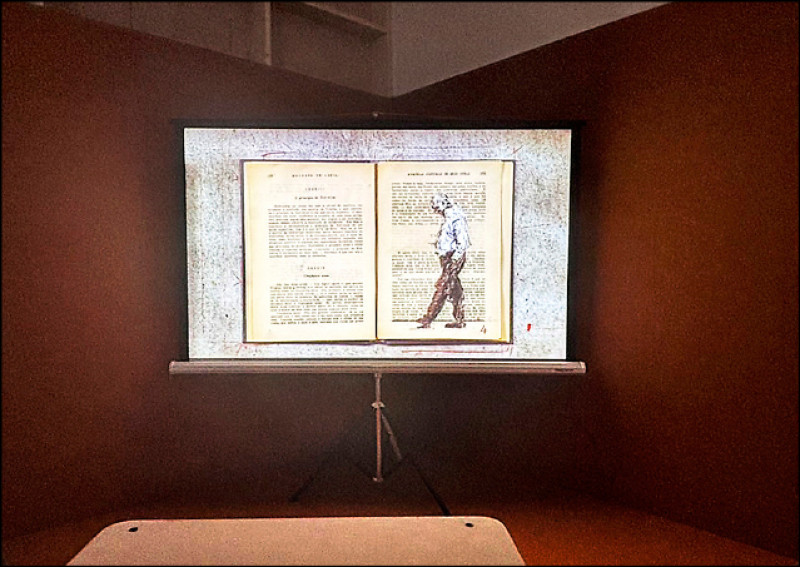

《我為何沒去當部長》是「翻書系列」作品之一。肯特里奇將書中的書頁拆開,以隨機的方式解構,重構神似肯特里奇本人的手繪角色,在拆解的書頁上來回移動,彷彿是肯特里奇被困在工作室中踱步沉思的模樣。此作品名稱引自巴西作家馬查多.德.阿西斯著名小說《布拉斯.庫巴斯死後回憶錄》其中一個章節的標題。

《我為何沒去當部長》是「翻書系列」作品之一,肯特里奇將書中的書頁拆開,以隨機的方式解構,重構神似肯特里奇本人的手繪角色。

《我為何沒去當部長》是「翻書系列」作品之一,肯特里奇將書中的書頁拆開,以隨機的方式解構,重構神似肯特里奇本人的手繪角色。

肯特里奇運用藝術、文學、語言、影片和音樂抵抗既定的框架,突顯生命中的荒謬性,用諷刺手法點出權力與階級之間的各種滲透模式,飽含人道關懷的精神風采。

◆北美館「William Kentridge威廉.肯特里奇」展,即日起展至9月1日。

發燒文章

網友回應