【自由副刊.閱讀小說】 小令/杯 - 2之1

◎小令 圖◎郭鑒予

人在挖耳朵的過程中,到底有多少機率會意識到,其實耳朵就是杯子噢。

杯子的意思是什麼呢?稍微簡單思考一下,不論是哪一國人熟悉的哪一種杯子款式,杯子就是杯子,可以用來裝東西的容器,大部分時候,會用來裝液體,特殊的場合才會使用到特殊的杯子進行一些特殊的活動。

但我只是在戴耳環的過程中,因為一直拉扯自己微小到幾乎算不上是有耳垂的邊肉,終於扯出一些表皮面積,夾好耳環,看著它搖晃,一邊覺得,啊,如果耳朵是杯子,耳環不就是杯緣子了嗎?

耳朵為什麼要打洞呢?耳朵本來就有一個很大的洞了不是嗎?耳朵就是洞本身嘛。

當我的耳環夾痛我的耳邊肉,或是因為意外拉扯而遺失的時候,我心痛的程度,大概就像杯子的邊緣被敲掉了一小片釉片,露出了原本的土胎。

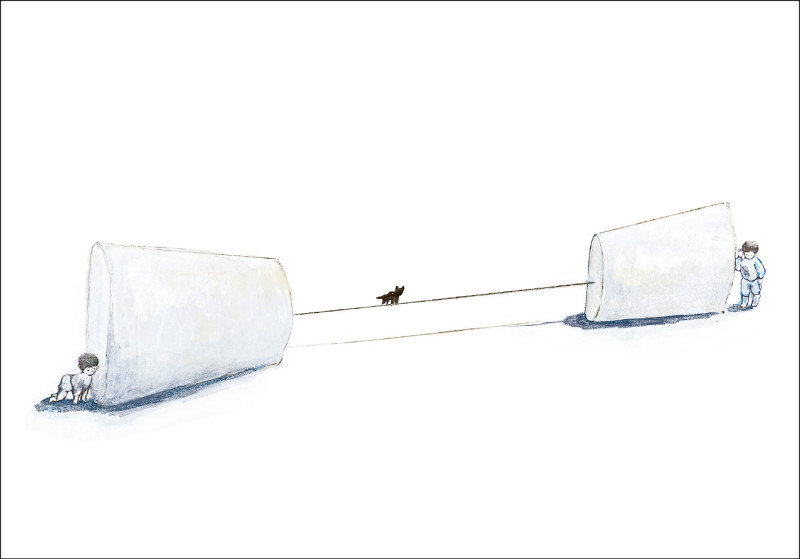

正常來說,一個人被生下來的時候,是自帶兩個杯子到這個世界上的,兩個杯子就好像,雖然說出來可能會稍微透露年紀――但就像小時候在玩傳話筒的遊戲,兩個耳朵是兩個杯子,聲音從一邊的杯子傳進去,另外一邊的杯子就會聽到,連線的部分也許就藏在腦中;如果線裸露在外,勾到東西或磨損到斷掉的話,肯定會不知所措。

總之,傳話筒的遊戲本來就是要讓兩個不同的人,手中各持一個杯子,跑到可能可以作弊的距離,哇啦哇啦地大聲講話,同時一邊拚命問人家,什麼,你說什麼?

我沒聽清楚,再講一次、講慢一點,你說什麼――

這樣一來一往個半天,直到兩個人都吼累,才會重新沿著繩子跑到對方面前,確認剛剛在講的到底是什麼。非常適合喜歡把話一講再講鬼打牆般跳不出迴圈每一句話都是換句話說的人玩的遊戲喔(真心推薦給需要的朋友們)。

我曾經有一段時間,每天都在玩這個遊戲。

玩遊戲的時候,兩人一組,每個人自己手上的傳話筒的杯子一定都是剛做好的,可能線的長度或顏色不一樣,但找好對象,交換彼此手上的杯子,說好先用誰的,等等再用誰的,之後,兩人開始往反方向奔跑,直到繩子允許的最遠長度,停下,接著用全身的力氣講話。或不講話。

我總覺得我已經不講話很久了。

交往前,我自己的杯子沒有交給伴侶,伴侶說沒關係,把自己的杯子交給了我,然而我不敢讓伴侶知道,耳朵就是杯子的想法,亦即當伴侶在說話時,我可能其實並沒有在聽,我只是端著伴侶給的杯子,接住一些伴侶跟世界發出來的聲音組合,搖晃,喝下,好像我聽進去了那樣。

有時,沒在聽的原因,可能是我少了一個杯子。我的那一組杯子,在自己很年輕還不懂事的時候,曾把其中一個交到了誰手上,以為會聽到什麼有趣的內容。那個人可能連嘿嘿嘿都沒有說,然而,我一直對著傳話筒問,你在嗎?有聽到嗎?

我並沒有得到任何回覆。唯一可以確認的是,那個人似乎一直在確認我們的傳話筒的繩子的緊繃度,如果我移動,讓繩子稍微鬆一點,或是當我想沿著繩子前進時,繩子的鬆軟感不到一秒,又會被調整成剛好拉直的瞬間。那個人並沒有要像遛狗一樣地遛我,似乎只是很自然地,想要藉由持有另一端的傳話筒,來維持彼此的距離。

「如果你敢離開我,我就把繩子剪斷喔。」類似這樣的想法,不斷在我腦中盤旋,但我手中並沒有因為送出了自己的其中一個杯子,而交換到那個人的另一個杯子。所以如果真的把繩子剪斷,我失去的會是我自己的杯子,以及那個人存在的可能。

我手中有的,只剩下我自己的一個杯子,而那個人手中擁有的,也是我的杯子。那個人啊,他說沒有辦法跟我交換的原因,是因為他自己連一個都沒有。

並不是實質上的杯子,而是抽象上的,在我跟他分享我覺得耳朵就像杯子的時候。

他說:「傾聽嗎?一組杯子就是傾聽?交換杯子就是相互傾聽嗎?我連我自己都聽不到喔。」那個人這樣告訴我:「我沒有聽過自己的心,所以,為什麼還要聽別人的心?」

我聽了這番話,立刻跟那個人說,我願意把自己的其中一個杯子交給他。如果有一天,他願意的話,或許能透過我的杯子的傳話筒,試著去聽聽看這個世界,或許會因此而順利聽到自己的心,也不一定喔。

他什麼也沒說,點點頭,收下了杯子;根據我的理解,他收下我承諾要給他的傾聽,雖然只是象徵意義上,但當他點頭的那幾下之中,我覺得自己的傳話筒中的其中一個杯子,就已經交給了他。

然而,我們卻也結束了,兩人平凡見面與平凡地分開後,就平凡地沒有再見。

後來,因為一直聯絡不上,也不知道該怎麼拿回自己的另一邊的傳話筒,只能聽得到這個世界,以及我自己一直對著傳話筒發送的提問,重複無數次不可能更有創意的問句:你在嗎?有聽到的話,可以回答我嗎?聽得到嗎?

簡化到後面彷彿變成發洩式的:喂!喂!喂!把杯子還給我!還我!

結果也失去怒吼的氣力,比較像是戴著氧氣罩一樣,想到的時候,就抵住手中的杯口,深深吸氣,盡可能對著杯子的底部歎氣。不論是兩手交握成拳頭狀,或是單手握空拳,看起來沒有拿著任何東西的我,其實緊緊握著剩下的那個杯子。吸氣,吐氣,吸氣,吐氣――

接著,便養成下意識都在深深歎息的習慣。

假如這樣做,會過壽,我有沒有可能連在睡夢中,都一直這樣做呢?或我只是想用規律的歎息聲,讓那個人知道我還在,我一直都在。無論睡或醒。

就這樣度過一年多,也許,可能更久。某一天早上,我莫名感覺,好像發現繩子像蛇一樣垂在地上的一股不安;那是一則消息,在私人群組裡的簡單句子,說那個人意外走了。

我還在吸氣,還在吐氣,但是用非常細的力氣,彷彿每一口都在收回一圈圈的繩子,直到繩子完全收回手中,繩子的盡頭,想當然沒有我原本失落已久的杯子。我的另個傳話筒。

確實在拉繩子的當下想著,好輕的繩子啊,似乎連拖拉的時候,在彼端該有的杯子重量感都沒有。

哇喔。我當下心想,騙人的吧。我根本就應該在發現繩子的狀態是癱軟在地的時候,就沿著繩子的方向走去,而不是冰涼地嚇住,只剩下原地收回繩子的氣力。如果那時候沿著繩子走,說不定,就真的可以跟那個人,重新說上話了嗎?

可以有機會,好好地問一問:吶,為什麼這麼久都不回我?

結果,竟然只剩下能收回繩子那一天了啊。傳話筒的遊戲,就在這裡告一段落。

後來,認識了很好的伴侶,但我很難專心聽對方說的話,畢竟在心理上,總是感覺自己只剩下一個杯子,只有一邊的耳朵能用,這樣的概念很難解釋清楚,我也沒有跟伴侶多說。

當伴侶明確且象徵性地把自己的傳話筒的一端,交到我的手上時,我才忽然意識到,必須要回應。我沒說,謝謝你我不需要,或,謝謝你我自己也有,或,我只剩下一個了所以沒辦法跟你交換喔。

我點點頭,彷彿以此接過對方遞來其中一側的傳話筒,我在點頭的過程中,感受到,如果真的有形體,伴侶的傳話筒造形,絕對是一個毛茸茸,輕輕軟軟的小杯子,就像是某種小動物的幼獸般的耳朵。

我不願意再往杯子的象徵去思考,只好明確而抽象地告訴對方,你會耳鳴嗎?我有一邊的耳朵,有很嚴重的耳鳴問題噢。不不,不是聽不清楚,只是耳鳴聲很大,會干擾我聽東西,害我最後的注意力都在耳鳴聲。所以有時候我可能會好像沒在聽,或是一直聽不懂――

但我另外一邊的耳朵沒有問題喔,希望你不會介意。

伴侶只是溫柔微笑,看起來彷彿完全明白地,摸了摸我的耳朵。

當下我瞬間意識到,該不會幾年前,自己之所以一派輕鬆把傳話筒交付到那個人的手上,而不在意他會不會對著傳話筒訴說,或是讓我聽聽他所處世界的聲音,純粹只是因為我並不理解:一組杯子就是一個完整的存在,沒有人能完整他人的存在。

就算是笨拙地陪伴,還是不能輕易認為自己的存在能完整他人的內在。也許那時的我太自大,以為可以輔助那個人,把自己硬加在他身上,妄想成為他歪頭側聽世界的助聽器。

結果現在的我,只能茫然帶著伴侶的心意,吃力而艱難地側聽這個世界,大部分時候,因為雜音太多,我頻繁分心。耳鳴聲一如往常。

(待續)

網友回應