【藝術文化】詩人瘂弦辭世 文學人緬懷其文化視野與敦厚為人

〔記者董柏廷/台北報導〕創立「創世紀」詩社,並以〈如歌的行板〉聞名的詩人瘂弦,於溫哥華時間11日辭世,享耆壽92歲。文化部長李遠聞訊表示,瘂弦以他豐厚的文化底蘊,把報紙副刊對文化的影響力推到最高峰,和當時的高信疆成為台灣文化界的兩大支柱,本土連結國際,打開台灣人的文化視野,「那時真是令人懷念的美好時光」,文化部更將呈請總統明令褒揚。

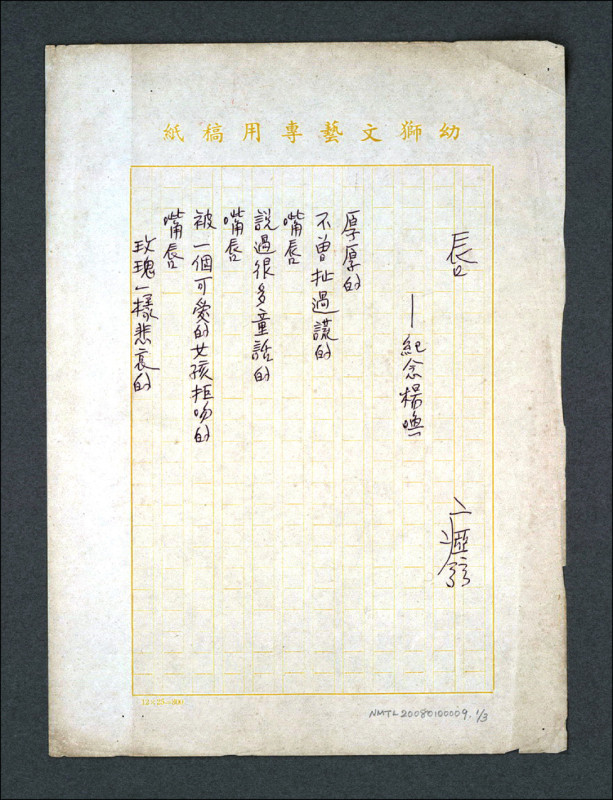

作家廖玉蕙受訪時回憶,自己曾於1970年被延攬至《幼獅文藝》雜誌兼任編輯工作,與瘂弦開啟長達約7年同事之誼,她說明,「從瘂弦身上學到的不僅是對編輯事務的嚴謹,更是看到他為人厚道,待人溫文儒雅的一面。他更是一個廣結善緣的人,從來不會計較被他人在背後說閒話,對待人性總是以幽默看待,即便受了委屈也很會自我調侃,並且理解每個人都會遇到困境跟難處,展現他的寬容。」她亦提及,那段工作期間對她往後待人處事有著深刻的影響。

曾任《聯合報》副刊主編的詩人陳義芝受訪時表示,學習到他「無為而治,適才任用」的組織管理技能,「能來到副刊工作的人,大多是寫作者,各有脾性以及特長,一個團隊要好好運作,必須讓大家各司其職。」而在開拓副刊文學視野上,陳義芝也自陳師承其教,「主動了解文壇動向,向作家邀稿並『逼稿成篇』,讓最好的版面內容呈現給讀者;其次,培養新聞敏感度,結合國內外大事,在文學版面設定議題,讓文學表達與現實精神結合;而最為人傳誦的就是他的『第三類接觸』,跨出原有的文學領域,讓不同的觀念激盪對話。他囑我向海洋科學家、地質學家、生物學家、大氣專家、考古學家等人邀稿,開闊的胸懷,拓寬眼界,也成為我的引導。」談及瘂弦詩作,陳義芝指出,除了語言帶著詩性與極好的音樂感,更是因為其想像力與同情心,「他擅寫小人物,『文學』即『人學』,將底層人物的悲歡苦痛,傳達得很深刻。最後,就是他對人生的思考,尤以最為傳誦的〈如歌的行板〉照見人世間的善惡,是客觀存在,對於青年成長很有啟發。」

曾於2014年推出瘂弦紀錄片《如歌的行板》的導演陳懷恩認為瘂弦是一個「超讚的前輩」。他指出,當時整個劇組飛到溫哥華去拍攝紀錄片,瘂弦對他們說的第一句話是「(溫哥華)好山好水好無聊。天天天藍,教我不想台北也難。」極富幽默感。他說,「為期3週的拍攝工作,他每天都很早起床等著劇組來拍,與我們的互動也很愉快輕鬆,非常容易親近,他不會隨意下指導棋,而是把大家當作工作夥伴一樣,一起完成紀錄片。他對藝術、電影等方面也有涉獵。後來,在機場時,他難得嚴肅地送了我一句:『詩不要解!』那句話影響著我,讓紀錄片定了調。」

網友回應