從遠古傳說到現代文創 故宮文物「蛇」麼最有趣?

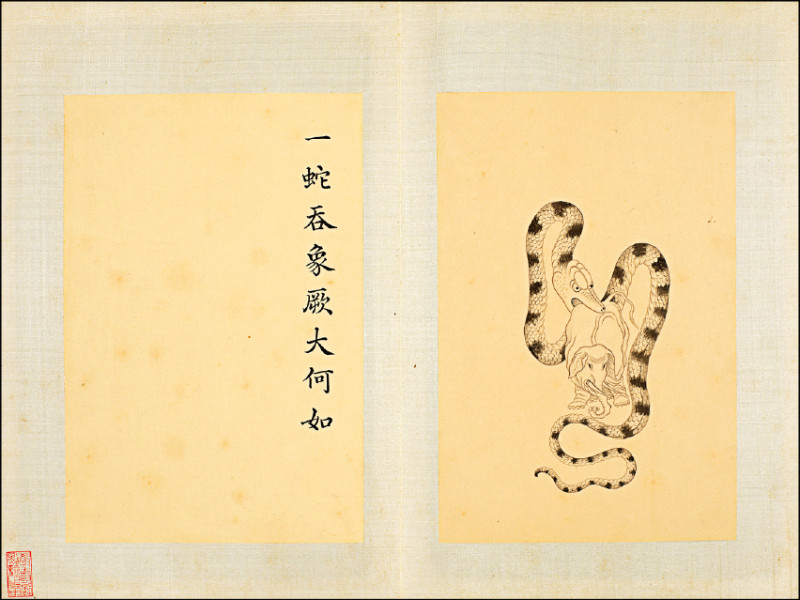

《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》還有〈一蛇吞象〉,問道:一條長蛇能吞下大象,那牠的身子又有多大?

《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》還有〈一蛇吞象〉,問道:一條長蛇能吞下大象,那牠的身子又有多大?

文/凌美雪

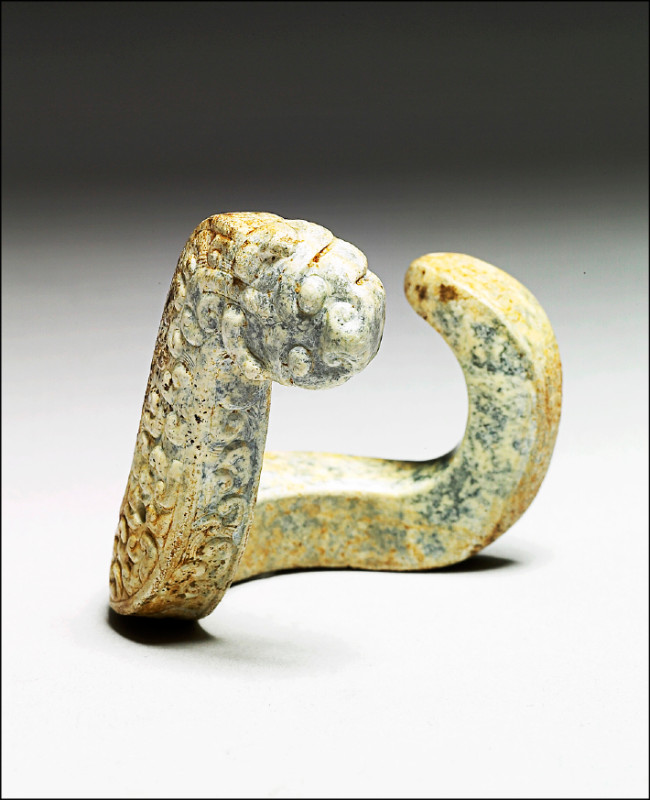

2025年,在干支紀年法上是乙巳蛇年。故宮院藏很多戰國與漢代的青銅器與玉器上,都可看到龍與蛇的形象,有趣的是,當蛇加上有力的爪,有時看起來就像龍,絕不像成語「畫蛇添足」所喻的多此一舉。

不過,由於龍在歷代都被視為帝王的象徵,龍主題的文物可說族繁不及備載;相較之下,蛇雖有財富與守護神的象徵意義,仍多做為裝飾,較少成為文物的主題。儘管如此,仍可在故宮文物中,一睹各種蛇圖騰與裝飾、12生肖中的蛇、以及蛇在古代信仰中的意義;文創商品中,也可找到與蛇文物相關的應用。

春秋晚期〈玉蛇形飾〉。

春秋晚期〈玉蛇形飾〉。 清〈玉蛇〉(長5.1cm 寬2.5cm 高1cm)為12生肖動物立雕組之一。蛇盤繞為3小圈,並吐舌。

清〈玉蛇〉(長5.1cm 寬2.5cm 高1cm)為12生肖動物立雕組之一。蛇盤繞為3小圈,並吐舌。

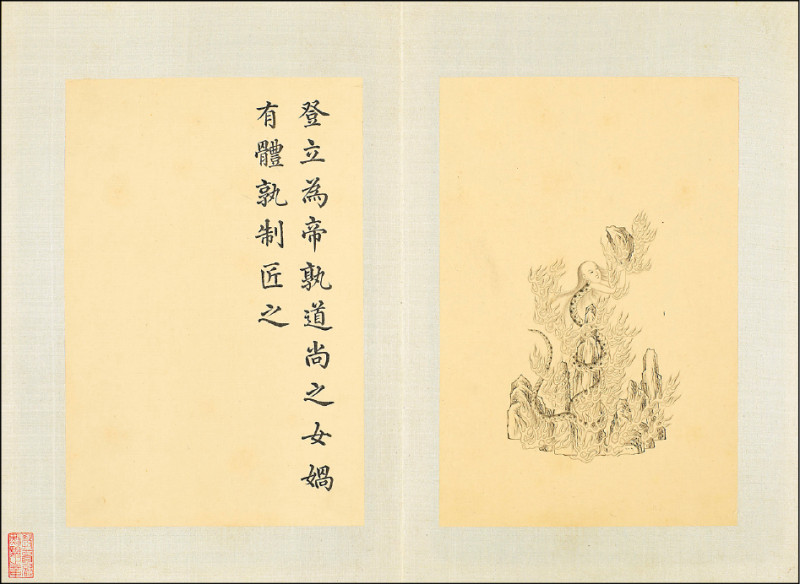

〈女媧有體〉人類始祖,人首蛇身?

遠古時代的人們相信人蛇可以互變,比如最有名的「女媧」人首蛇身,其故事更衍生人蛇可以通婚,甚至蛇也是人類祖先的傳說。《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》的〈女媧有體〉(22.1x14.8,紙本),說明女媧造人、補天,在東周戰國前即於民間廣為流傳。

明末畫家蕭雲從(1596-1673)的《離騷圖》,把楚辭《九歌》、《卜居》、《天問》中的故事繪寫出來,到了清乾隆帝編《四庫全書》時,覺得內容稍有不足,就命畫家門應兆補繪,合蕭氏64圖,共155圖,名為《欽定補繪蕭雲從離騷全圖》。

據《離騷圖》所載,女媧人首蛇身、一日七十化,傳說與伏羲合稱「二皇」,伏羲龍身持日,而女媧持月,民間稱女媧娘娘。而在〈女媧有體〉的對頁,則載有「登立為帝 孰道尚之 女媧有體 孰制匠之」字樣,是出自「天問傳」,描繪女媧神女蛇身盤蜷於石柱,手持五色石以補蒼天的場景。

《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》的〈女媧有體〉,描繪女媧神女蛇身盤蜷於石柱,手持五色石以補蒼天。

《清門應兆補繪蕭雲從離騷圖中冊》的〈女媧有體〉,描繪女媧神女蛇身盤蜷於石柱,手持五色石以補蒼天。

蛇圖騰深意難詳究 〈夷曰匜〉可愛致勝

在民間信仰中,蛇圖騰蘊涵著深厚的社會文化意義。但並非所有文物上的「蛇」紋都有清楚的義涵,比如春秋時代〈蟠虺紋鼎〉的「蟠虺紋」,只說明青銅器上像蟠屈小蛇的紋飾。院藏很多先秦青銅器與漢代玉器上常見蛇的紋飾與造型元素,相應的文字資料遠比圖像運用少,不過,也因此多了很多想像空間。

〈西周中期 夷曰匜〉(通蓋高19.6公分,長27.2公分,口徑21.3×9.7公分)中,「夷曰」是製作者的名字,「匜」則是一種盛水的器皿。可見方匜四足,流嘴端的器蓋作獸首,脊背以一雙頭獸作鈕,像是伏臥於上的小獸,整體看起來像造型具體的動物,但圍繞動物的身體裝飾蛇紋,一邊4隻。

對於器身上蛇紋,故宮表示是當時裝飾紋飾的一種,雖從目前研究資料無法得知特定義涵,但此器外形介於觥和匜之間,表現了器形隨著禮儀功能及實用功能,由酒器向水器轉化的關鍵變化,具有相當重要性。

由於〈夷曰匜〉造型相當可愛,被製作成文創商品「夷曰匜記事夾文具盒」,生動展現了獸首神態,嚴謹中不失詼諧。獸首有磁吸設計,可咬住記事紙逗趣;獸身內則為文具收納盒。

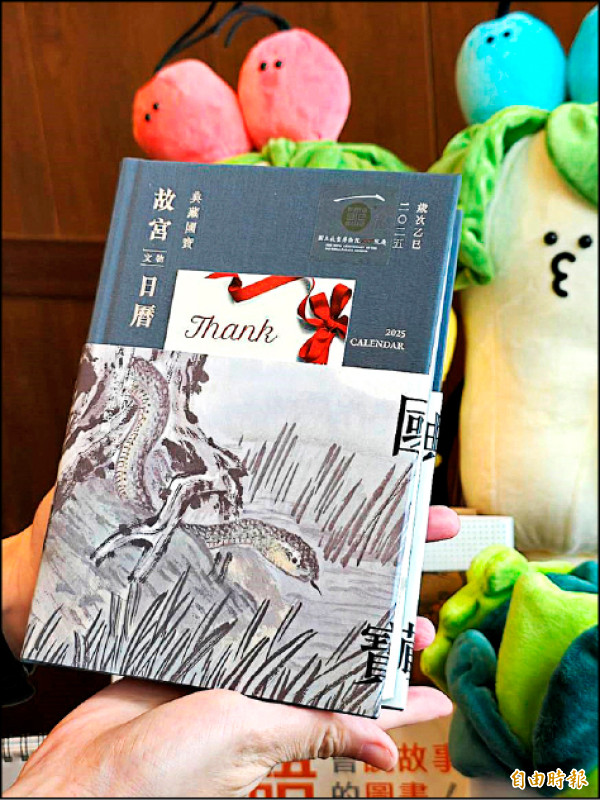

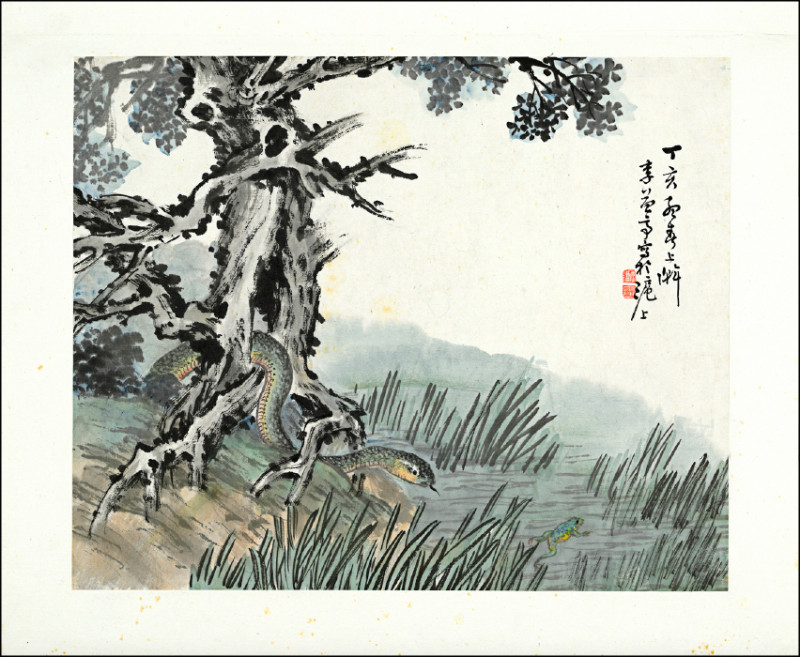

文物日曆封面 〈李益亭畫蛇圖〉

故宮2025年最新文物日曆封面所使用的圖,是《民國合作十二生肖 冊》的〈李益亭畫蛇圖〉(31x38.2,紙本)。此圖也可說是故宮典藏與「蛇」相關文物中,最接近現代的作品。《民國合作十二生肖 冊》,大約繪製於民國36年,全冊共12開,每開描繪一個生肖形象故事,李益亭(1880-1956)主畫蛇。

故宮2025年最新文物日曆封面所使用〈李益亭畫蛇圖〉。(記者凌美雪攝)

故宮2025年最新文物日曆封面所使用〈李益亭畫蛇圖〉。(記者凌美雪攝)

傳統民俗中以12種動物配12地支為對應,分別是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬,主要源起於古代的動物圖騰崇拜,以出生年分肖12獸,稱12生肖,又稱12屬相。

12生肖也借以紀年,比如《周書》記載,晉蕩公宇文護的母親被幽繫於齊國,宇文護當宰相後,收到母親來信,信中有一段說道:「昔在武川鎮生汝兄弟,大者屬鼠,次者屬兔,汝身屬蛇。」據說宇文護生於「癸巳」年,讀音似淡黑色的蛇,有吉祥寓意,宇文護後來果然位高權重。

發燒文章

網友回應