【藝週末.藝週推薦展覽】呼吸停格,時光低語的瞬間─所有令人屏息的─第9屆亞洲藝術雙年展

文.攝影/林昱晴

屏住呼吸的瞬間,我們的意識返歸內心,像深海中的潛游者,暫時脫離世界的紛擾,探向那靜默而深邃的海域──在屏住呼吸的當下,你我的感官被重新校準,時間如許悠緩,甚至停滯,當所有的覺知無限放大,我們得以感知那些遭到忽略的生活細節,洞察隱藏於時代幕後的危機與變異。2024亞洲藝術雙年展以「所有令人屏息的」為題,邀請眾人在這集體失語的氛圍下,屏住呼吸,透過內心的儀式,展開對於未知的深刻冥想。即日起至2月28日,在國立台灣美術館展出。

屏息深呼吸以向內探求自我,這一歷久彌新的智慧,早在數千年前已由印度的瑜伽修行者身體力行。在帕坦伽利編纂的《瑜伽經》裡,將「kumbhaka」描述為透過逐漸停止吸氣與吐息而暫停呼吸的調息法,透過內觀,他們以呼吸控制能量的流動,平衡身心。

屏息以待的時代隱喻

調息的智慧不僅僅是對身體的訓練,更是一場心靈的修煉,一場讓我們從外界的喧囂中抽離,回歸內在的歷程。我們需要不斷增強自我覺察的能力,去適應生活裡突如其來的變化,也要學會如何從壓力與身心的超量負載中,尋求自我修復的契機。而呼吸,正是那始終與你我相伴的溫柔導師,有助於整合身心平衡的良性機制。當注意力聚焦於自己最深層、最真實的呼吸上,它便能引導我們重返寧靜的心境。當意識重新開啟,創造的行動會由內在的靜謐孕生而出,力量與韌性也將隨之而來。

氣候的變化、科技的進展、政治與經濟的動盪……,處於歷史的轉折點,人心彼此的連結在國際局勢的瞬變中顯得愈加脆弱。屏住呼吸,這一古老的身體之術,成為了時代的隱喻,它具體傳達了我們生活在惶惶不安世界中,那股難以言喻的窒息感受。但它同時意味著一場溫柔卻堅定的抵抗──抵抗那些強加於我們的節奏,那些不斷輪迴的歷史暴力。更重要的是,屏息不僅是一種抗拒,更為轉變留下空間,讓身心做好迎接未來的準備。

多元共生的跨文化現象

第9屆亞洲藝術雙年展以「所有令人屏息的」為題,策展團隊由來自不同文化背景的5位策展人組成:台灣的獨立策展人方彥翔、亞美尼亞裔的安妮.戴維狄安(Anne Davidian)、菲律賓的墨夫.艾斯賓納(Merv Espina)、韓國的金海主(Haeju Kim),以及活躍於土耳其與法國的艾斯莉.西文(Asli Seven)。他們以集體對話模式,構築多元視野與核心觀點,展現跨文化策展的共創力量與深度。

本屆雙年展匯聚了83組傑出作品,揭示歷史與個體、人與地方、存在與情境之間錯綜複雜的關係。當今的氣候問題、環境危機,深深嵌入權力結構、政治利益、貪婪擴張與殖民歷史的交織網絡,本屆雙年展中呈現的議題並非孤立的現象,而是彼此糾纏、緊密相連的結構性問題。

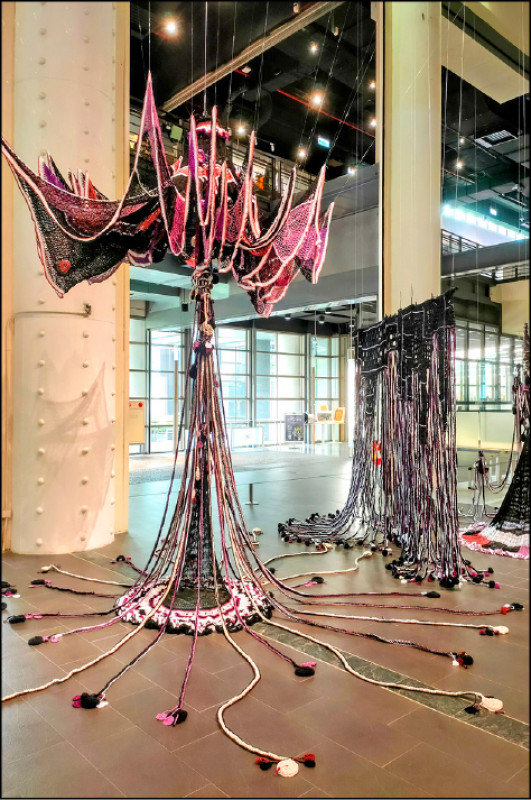

在這個多元共生的時代,跨文化現象如同現代世界的縮影。〈代理會議:在森林中〉是亞洲女性主義藝術研究室與DAVRA的合作作品,邀請來自亞洲不同地區的故事講述者在神祕森林中圍坐,分享被遺忘的故事。這些故事涵蓋鬼魂尋求慰藉、為愛轉世為植物的傳說等,以集體聚會共同創作全新的「她史」。涅翡麗.帕帕迪穆里的〈夢境大衣〉延續對暫時性社群的研究,探討社群如何在夜晚持續存在。作品靈感來自烏托邦建築和當代舞蹈,通過模組化雕塑探索空間與身體的關係。由10幅懸掛服裝畫、原創配樂和影片組成,靈感來自希臘神話中的奧菲斯與修普諾斯,構思在夢境元宇宙中探尋相遇的可能性。米類.瑪法琉的〈有,卻看不到:系列3/凝聚的呼吸〉靈感來自其卑南族巫師祖母的祈福儀式,這些儀式成為連結米類與部落的精神力量,透過編織裝置,探索家族與部落之間跨越時空的牽繫,具象化來自親人、朋友、陌生人及大自然的無形祝福力量。

亞洲女性主義藝術研究室×DAVRA 2023年作品〈代理會議:在森林中〉。

亞洲女性主義藝術研究室×DAVRA 2023年作品〈代理會議:在森林中〉。 涅翡麗.帕帕迪穆里2023-2024年作品〈夢境大衣〉。

涅翡麗.帕帕迪穆里2023-2024年作品〈夢境大衣〉。 米類.瑪法琉2021-2024年作品〈有,卻看不到:系列3/凝聚的呼吸〉。

米類.瑪法琉2021-2024年作品〈有,卻看不到:系列3/凝聚的呼吸〉。

瑪欣卡.費倫茨.哈科皮安、阿特拉斯.阿科皮安和拉拉.薩奇西安的〈凝望杯中之人〉將咖啡占卜的歷史與當代人工智慧對話,質疑基於西方科學演算法的科技未來。作品訓練AI進行咖啡占卜,探討「先民智慧」,並提出有關語言、知識體系及演算法編碼的深刻問題。娜塔莉.穆恰馬德作品〈麵包樹、叛變與星球性〉連結台灣、波利尼西亞群島及加勒比地區,追溯麵包樹從東南亞到加勒比的多次移動及挪用,她將麵包樹視為南方叛變者的象徵,探討它為何在全球殖民體系中發揮重要卻未被重視的作用。

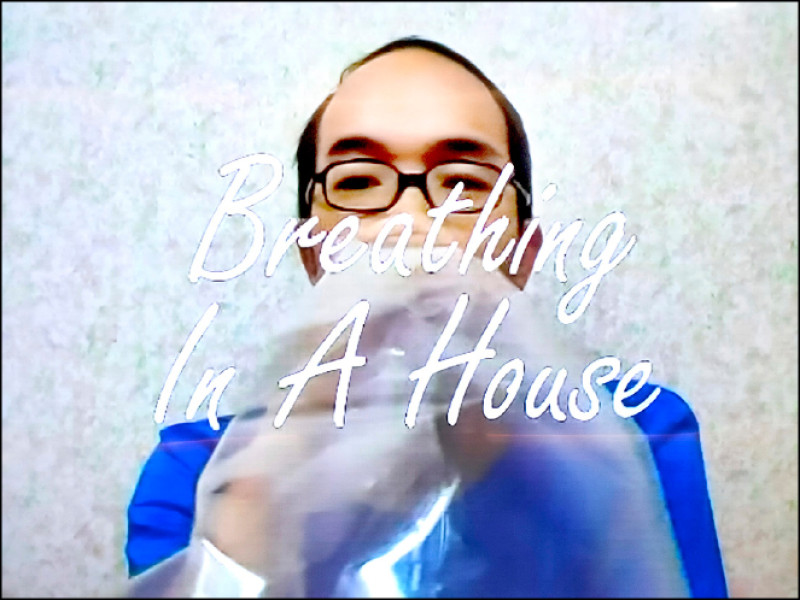

白雙全作品〈呼吸一間屋的空氣〉源於日常經驗的反思──他躺在床上聆聽自己呼吸的聲音,突然想到「要用多少時間才能呼吸完整間房子的空氣?」這個疑問激發了他的創作。他在韓國釜山租了一間小屋,並用透明塑膠袋收集自己呼吸的空氣,直到袋子填滿整個房間,過程持續了10天。他將這一行為藝術視為自己生命的一部分,巧妙地將日常經驗與藝術創作結合,反思自我、空間與社會的關聯。王煜松的〈微生物寫生〉探討個體與環境之間的隱性連結,透過觀察土壤微生物,呈現這些肉眼無法見到,但在自然界中至關重要的生命體,他利用多種媒介,讓觀眾感知這些看不見的生命,並關注土壤的即時變化,探索微觀與宏觀之間的交錯,反思生命時間與感知的連結。埃姆雷.胡納爾的雕塑裝置〈燃料屍體存於理想深坑/未完成心理測量#1〉將人體、汽車零件、機械設備、工業廢料等樣本,呈現於同一塑性平面上,這些元素相互記錄、模仿並透過複製再生,探索物質與知識、非人類物種的關聯。

白雙全2006年作品〈呼吸一間屋的空氣〉。

白雙全2006年作品〈呼吸一間屋的空氣〉。 王煜松2023年作品〈微生物寫生〉。

王煜松2023年作品〈微生物寫生〉。 埃姆雷.胡納爾2021年作品〈燃料屍體存於理想深坑/未完成心理測量#1〉。

埃姆雷.胡納爾2021年作品〈燃料屍體存於理想深坑/未完成心理測量#1〉。

在未知的深淵中尋找希望

當代藝術強調多重敘事的交鋒與共構,策展人們想探討的,不只是如何面對未來的不確定性,而是如何在未知的深淵中尋找希望,拒絕由恐懼所主宰的宿命感。這並非消極地等待改變,而是積極探索在危機之中重塑世界的可能性。

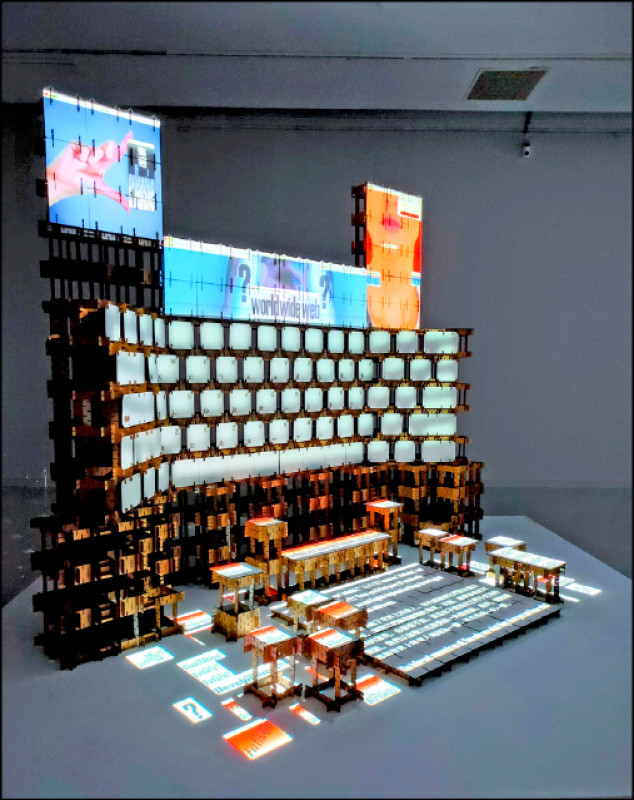

宋禮煥的作品〈(誰的)全球(有多)資訊網〉探討數位殖民、關注數位正義與擴張主義意識形態,作品聚焦於韓國的網路環境,指出韓語使用者被迫適應以英語為主的數位世界,並面臨西方科技公司未經同意的數據蒐集,以臨時紙板劇場的型態呈現網際網路的脆弱性,模仿韓國鍵盤設計,強調語言設定的頻繁切換。地主麻衣子的創作細膩地探索共感世界的可能性,呈現共情的力量如何在今日碎片化的世界中湧現,並引發我們的感應與行動,〈大腦交響曲〉這部影像詩,靈感來自藝術家對祖母失智症的經歷、集體失憶與硬碟故障的反思,探討人類對於重建和解讀殘存記憶的渴望與努力。

宋禮煥2024年作品〈(誰的)全球(有多)資訊網〉。

宋禮煥2024年作品〈(誰的)全球(有多)資訊網〉。 地主麻衣子2020年作品〈大腦交響曲〉。

地主麻衣子2020年作品〈大腦交響曲〉。

「我已遺忘自己的母語,而我並非唯一特例。許多出生於我的家鄉布里亞特共和國(西伯利亞)的人正在失去他們的語言。而布里亞特語只是目前將近2600種可能消失的語言之一。」在全世界6000種語言中,有43%正面臨絕跡的風險,而這也正發生在娜塔莉亞.帕帕耶娃身上。在〈圓舞曲〉這件表演作品中,藝術家反覆吟唱著布里亞特傳統歌謠中的兩句歌詞:「在軟如毛氈的泥土上,讓我們圍成一圈,一起舞蹈。」這是整首歌曲中她仍記得的部分。阿齊扎.沙德諾娃的作品〈哀悼的紋理〉以鹹海為靈感,探討國族認同、族裔與離散議題。藝術家將自己族裔在現代社會中的遭遇與鹹海縮減的災難相互類比,作品使用帆布、絲綢和羊毛製成的織品,附著於直立的立桿上,並置於鹹海的濕地和沙漠中,這些織品象徵著失去國族認同的人民對故土缺乏情感與貢獻,映射出族裔身分和土地之間的日漸疏離。

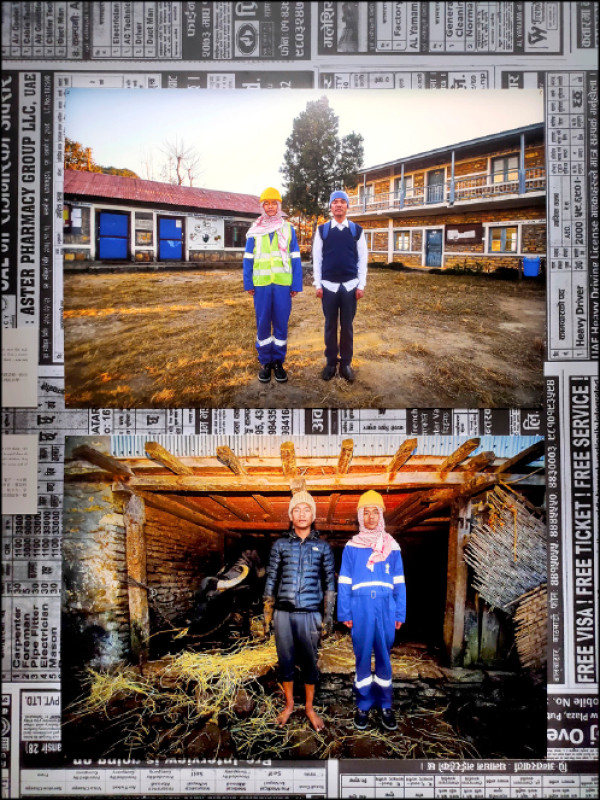

武雨濛將電影創作簡化至最基本的元素,透過物件、影像和裝置,將電影語言延展至多種媒介。她從地方的微觀歷史出發,探討人們如何在社會、文化及歷史敘事中建構自我經驗,燈籠雕塑〈彩雲橋〉回應記憶、時間和歸屬感的邊界,並對後殖民理論提出挑戰,探索動態身分的概念。李宇城的作品探索生活與藝術的交會,融合他生活圈中的人物與歷史檔案,創造跨時空的虛構人群,強調個人認同與集體力量。伊特曼.古隆的〈革命之夢〉透過表演性攝影探討尼泊爾農村社會在政治動盪和全球資本主義影響下的變遷。藝術家回到故鄉拉姆瓊縣納賈瑞村,以19年後的視角呈現過往與現今的衝突。每幅作品中,一人扮演農村角色,另一人則以國外低成本勞工身分出現,強調角色與故土的分離,揭示經濟剝削下的身分變異。

武雨濛2023年作品〈彩雲橋〉。

武雨濛2023年作品〈彩雲橋〉。 伊特曼.古隆2018年作品〈革命之夢〉。

伊特曼.古隆2018年作品〈革命之夢〉。

發燒文章

網友回應