【藝週末.藝週推薦展覽】虛實間隙,萬中選一的時空─北美館「托瑪斯.德曼:歷史的結舌」

文.攝影/林昱晴

在德國觀念藝術家托瑪斯.德曼(Thomas Demand)的世界裡,紙不僅是媒介,更是隱喻──它既是所有創造的起點,也是記憶的載體與容器;它承載著歷史的斑駁遺跡,也回應著現實的模糊邊界。德曼的創作遊走於真實與虛構之間,在拆解與重構中,將影像與歷史織構為曖昧不明的幻象迷宮,藉以揭示影像與歷史的擬造本質,他以紙構築世界,卻讓這個世界比現實更為鮮活、更加耐人尋味。台北市立美術館「托瑪斯.德曼:歷史的結舌」展期至5月11日。

策展人道格拉斯.佛格(左)、藝術家托瑪斯.德曼。(台北市立美術館提供)

策展人道格拉斯.佛格(左)、藝術家托瑪斯.德曼。(台北市立美術館提供)

一切,往往始於某個微妙的震顫、某種未曾料想的悸動。在視線的捕捉與流轉之間,有些東西猝不及防地躍入你我的意識之中,或許是畫面構圖的不尋常,或許是某個未曾察覺的物件,又或許是光線投下的一絲突兀陰影──這些意外,使日常的平凡裂開一道縫隙,洩露出另一種可能的現實。

大多數的照片,彷彿被凝固在一個單一的視覺平面上,如同毫無岔口的閉鎖路徑般,它們傳遞著明確而封閉的訊息。偶爾,也有那麼一些影像,它們蘊藏著尚未被訊息填滿的空間,讓觀看的視線得以游移,感知那未被言說之處。照片本是世界的切片,但它總是過於豐盈,無可避免地囊括了在拍攝者意圖之外的更多細節。托瑪斯.德曼做了這樣的比喻:「當我拍攝你時,照片裡不只是你,還有你身後的椅子、窗外流洩的光線、桌角的一絲反光,甚至空氣裡某種不可見卻潛伏的溫度。」在影像的邊界之外,一切仍在持續發生。這些本應是無意識的附加之物,卻在某些時刻成為畫面真正的靈魂所在。

從模型到影像,重塑現實的行動

1964年出生於德國慕尼黑的德曼,成長於藝術與建築世家,對他來說,從事藝術創作是理所當然的選擇。1987年,他在慕尼黑藝術學院學習建築與藝術,而後於杜塞道夫藝術學院研修雕塑時,開始用紙製作小型模型,做為初探雕塑的嘗試。當他將煙灰缸、杯子等日常物件的模型並置時,意料之外的故事頓時浮現。德曼說:「當你把一個煙灰缸放在一個杯子旁邊,我們或許可以想像那是咖啡館的場景。」雕塑家弗里茨.施維格勒(Fritz Schwegler)建議他用相機拍下雕塑作品,為創作留下紀錄。他坦言:「我的工作室太小,根本沒有足夠空間來保存它們,只好在拍攝後將實體作品丟棄。當我不得不與自己創作的東西告別時,我意識到,一切都只是個想法。我可以重新創造它們。」

於是,德曼開始將創作化為充滿故事的輪迴。每一件作品的誕生,都會在攝影的定格後告別實體,成為純粹的影像與概念;每一次拍攝後毀棄雕塑的行動,都是為了迎來一次全新的開始。最初,他以攝影的方式來記錄這些短暫存在的紙質作品,而這一過程在1993年成為德曼藝術實踐的轉折點,標誌著他在創作之路上手工技藝與觀念藝術的並行,而對於「暫時性」與「可塑性」的探索,更為德曼的藝術賦予空前的深度。當他建構那些以紙為材料的模型時,便與過去展開對話,而他手中的紙材,都化為一段段過往的殘片,無論是政治事件中的驚濤駭浪,還是日常生活中不起眼的瞬間,這些紙張與其所重現的歷史之間,存在著一股奇異的張力。從那些日常的物件,到關乎政治與歷史的重大事件,他所創作的每一個場景都是一個敘事的開端,讓我們在細節的重現中,發現那些隱藏在表象之下的情感與衝突。德曼的作品,既是對攝影媒介的深刻反思,也是對於新聞事件、歷史、真實與記憶之間關聯的質疑。他運用紙這般極簡且脆弱的媒介,再造那些重大的時刻與細微的瞬間,透過消解與重建的過程,邀請人們參與圖像時空的反思。

在德曼眼中,藝術的真正意義在於創造一種距離,讓人們能夠從另一個視角重新審視事物,進而洞察更宏觀的全貌。他的攝影作品,無論是探討宏大的歷史敘事,還是刻畫日常生活的微小瞬間,都充滿著對個體經驗與集體記憶之間繁複糾葛的深刻詮釋。在圖像與現實的交匯之處,他的創作打破了時空之別、創作媒材之限,邀請觀者重新思考真實與虛構的界線。

視覺經驗的拆解,時代影像的消費

1996年,德曼因為紐約現代藝術博物館舉辦的「新攝影展」而一舉成名,他那激進且富實驗性的創作手法迅速獲得藝術界的關注。策展人道格拉斯.佛格(Douglas Fogle)表示:「你我都是時代影像的消費者,但是照片不只是照片,照片也不等同於歷史,攝影其實是一種意識的論述與主張。畫面的裁剪、圖像的拼貼,甚至於觀看影像後的思考脈絡……,都會影響人們對於照片的認知。歷史圖像的流通與挪用,與社會活動、文化生態密切相關。在這樣的思考架構下,德曼從影像的角度出發,透過不同的視角來詮釋攝影可能反映的虛假與真實。」

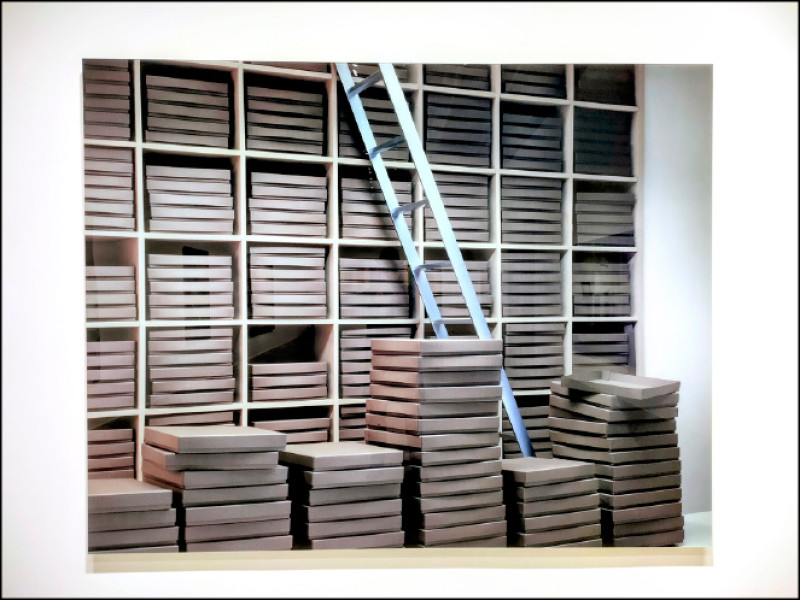

2009年,德曼在密斯.凡德羅(Mies van der Rohe)設計的柏林新國家美術館玻璃大廳,舉辦名為「國家美術館」的展覽,展品內容緊扣著1954年後與德國社會、政治事件息息相關的歷史全景,其中包括重現前東德祕密警察國家安全部辦公室、納粹宣傳者蘭妮.萊芬斯坦電影檔案儲藏室、紀念第一次世界大戰受害者的露天管風琴等,而這一展覽的時機,恰恰對應了兩個關鍵的歷史節點:德意志聯邦共和國成立60週年,以及柏林圍牆倒塌20週年。德曼並不單純記錄歷史,他的創作策略更像是一場關於記憶機制的實驗,藉由影像搭建了一座無形的博物館,讓歷史不僅是過往封存的檔案──那些原本屬於新聞報導、政治事件或社會運動的場景,被轉化為一種既熟悉又陌生的視覺經驗,使觀者不得不重新思考:我們所認知的歷史究竟來自何處?是親身經歷,還是透過影像與媒體的重重堆疊?經由對於歷史場景的複製、影像的拍攝,德曼對歷史敘事進行審視與拆解。

歷史,是不斷自我修正的呢喃

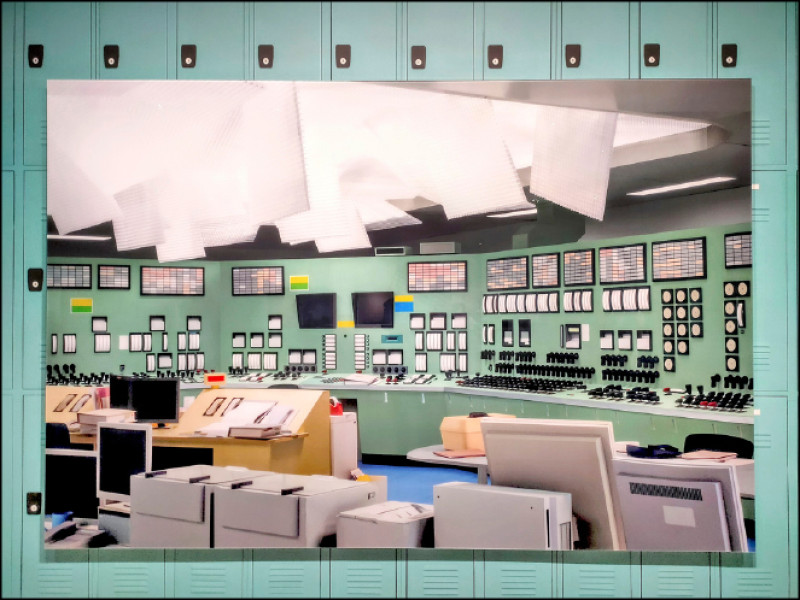

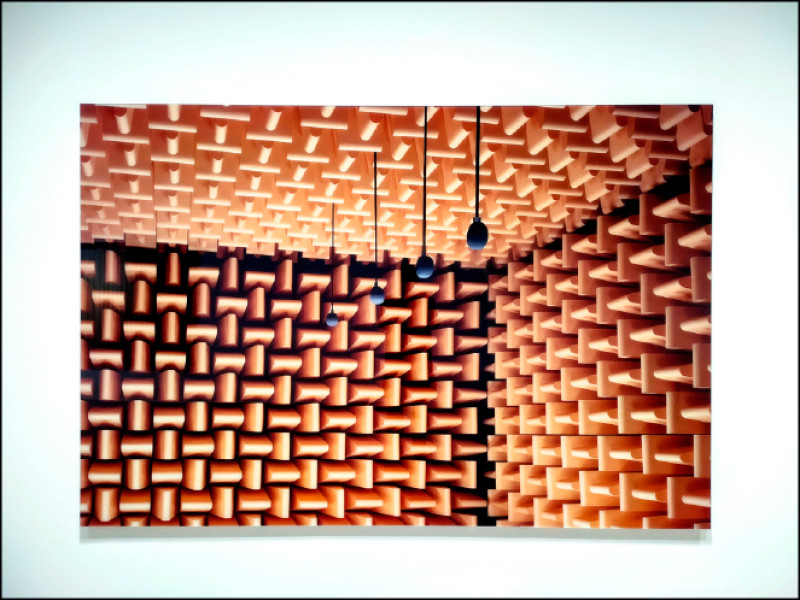

災難總在靜默之中襲來,德曼仿製福島第一核電廠在日本東北大地震和海嘯後現場的〈控制室〉,顯現了現代技術的脆弱,並控訴人類企圖駕馭自然的妄念;蔓延全球的戰火,讓〈廢墟〉成為全球新聞媒體中各種災難的典型圖像,德曼的災難性影像迫使我們反思當代圖像消費中,對受害者形象的廉價利用、悲慘圖像無止境重複的政治經濟。

托瑪斯.德曼2011年作品〈控制室〉。

托瑪斯.德曼2011年作品〈控制室〉。 托瑪斯.德曼2017年作品〈廢墟〉。

托瑪斯.德曼2017年作品〈廢墟〉。

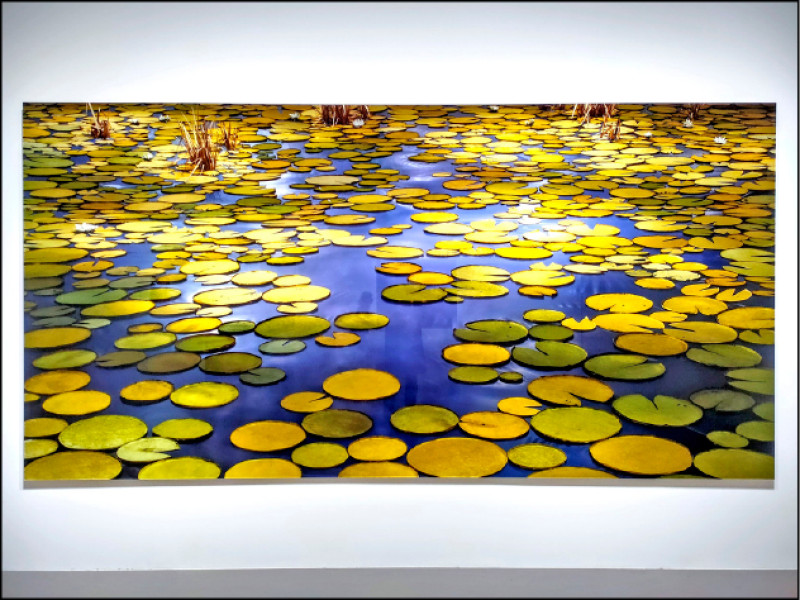

「人造的自然」是德曼透過影像探討的另一面向,在〈森中空地〉中,他以超過27萬片紙葉創造出一幅理想化的森林景象;而在乍看宛如重現莫內名畫〈睡蓮〉景觀的〈池塘〉中,他以紙材創造出水生植物滿覆池塘的情境。這兩件作品的規模與尺度令人震撼,視覺上充滿了強烈的存在感,讓觀者宛若身臨其境,沉浸在那片人造的「自然」之中。在以3年時間完成的2分鐘定格動畫作品〈太平洋豔陽號〉中,德曼用極度細膩的手法,重建了郵輪遭遇熱帶風暴時經歷巨浪的監視器影像,桌椅、電腦螢幕在強風吹襲下四散移走,這一幕無疑勾勒出大自然與人造工程的對抗,其中也隱含著讓人發笑的荒謬感。

托瑪斯.德曼2003年作品〈森中空地〉。

托瑪斯.德曼2003年作品〈森中空地〉。 托瑪斯.德曼2020年作品〈池塘〉。

托瑪斯.德曼2020年作品〈池塘〉。 托瑪斯.德曼2012年定格動畫作品〈太平洋豔陽號〉。

托瑪斯.德曼2012年定格動畫作品〈太平洋豔陽號〉。

「結舌」意為口吃、結巴,這個詞語本身便代表著節奏的斷裂與語意的遲疑,展覽標題「歷史的結舌」暗示著時間與敘事的錯動,它並非單純指向語言障礙,更揭示了歷史本身的遲滯、斷裂與重組。當一個人結巴時,最好的方法並非即時糾正或打斷,而是給予時間,讓他的話語自行尋找出口。若粗暴打斷,語言只會愈發混亂,甚至失語──這樣的狀態,正是歷史的隱喻。歷史總是在猶疑、錯漏與反覆的意識堆疊當中生成,於碎裂與沉默間勾勒出無法一語道盡的真相。我們總以為自己理解歷史,卻往往只是理解我們自身的記憶方式──那些我們選擇記住的、那些我們刻意忽略的、那些我們在不知不覺中重新編造的過往。

德曼的創作精確地捕捉了歷史生成的真實樣態,他的作品在一種幾近矛盾的張力之間運作,既是對現實的重構,也是對真實的瓦解;既是極致的精確再現,也是對影像可靠性的質疑。這些影像就像一場不斷被修正的夢境,夢中的世界看似熟悉,卻總有某種異樣的質地提醒著我們:這不是現實,而是一種關於現實的記憶,一種關於歷史的結舌。他以紙張搭建出的逼真場景,看似是對過去的忠實還原,實則是關於記憶機制的試驗,暗示著我們所記住的,往往不是歷史的原貌,而是歷史在我們心中留下的回聲與殘影。

發燒文章

網友回應