【自由副刊.閱讀小說】 李紀/柯媽媽 - 2之2

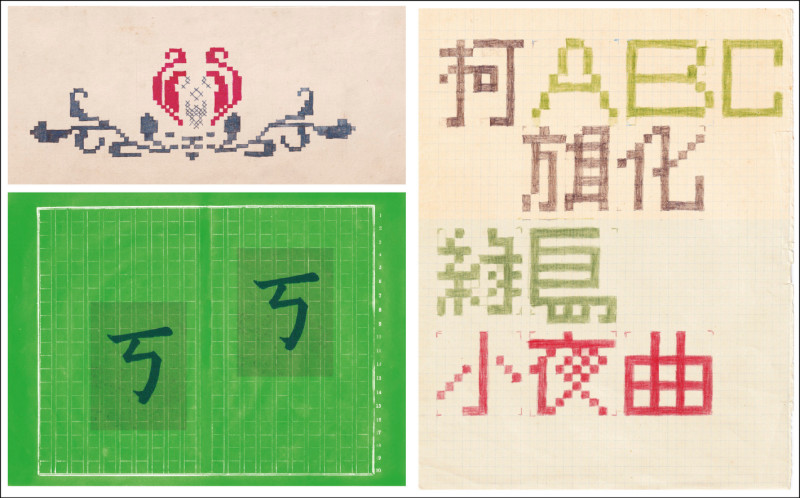

◎李紀 圖◎黃子欽

5

泰源監獄發生起義事件,一些獄友在1970年2月8日,正是農曆新年初三,有人從看守衛兵搶了一把槍,另有人持刀刺了想要阻止的守衛,在動亂中有幾個外役奪槍逃逸山中,引發緊張。逃逸的六人中五人被判死刑,一人十五年徒刑。事發後,一些人被移送綠島新生感訓隊,柯老師也是。

柯媽媽說,柯老師也被當做頑固分子,與作家柏楊和陳映真關在同區,散步放風時常相遇。柯媽媽轉述柯老師說,外省人柏楊是民主派,立場相同,反而台灣人陳映真是共產黨派。

陳映真和柯老師交談,常混合著日語和台灣話,強調共產黨派和台獨派應該聯合對抗國民黨。柯老師回答陳映真:「既生做台灣人就應該愛台灣甚於中國。」他認為欠缺民主是共產黨的致命缺點。

監獄裡的政治犯左右統獨都有,各成小團體。

柯媽媽和婆婆每三個月去綠島會見柯老師,從高雄到台東五、六個小時車程,在旅館住一夜,第二天一早搭上漁船,經過洶湧波濤到相隔十八公里的綠島,常因暈船,吐光胃裡的食物。只能隔著玻璃窗用對講機交談十分鐘。遇風浪過大不能開船,得在綠島的旅館連住好幾天。

綠島的旅館老闆對政治犯家屬都會親切款待,很同情家屬。

記得第一次去綠島探監時,一位同船的男士好奇兩位女士的行程,特別問她們為何去綠島?柯媽媽說要去探視被以思想犯關在綠島的丈夫。

想不到在監獄辦理會面時,先是被獄卒以才入監不能會面,後來說,只准一人會面,柯媽媽說那就讓婆婆進去看兒子,自己大聲哭了起來。正巧一位年輕帥氣的軍官經過,問說什麼事?才要獄卒讓婆媳兩人都辦理會面。年輕的軍官就是問她們為什麼要到綠島的那位同船旅客,是一位醫官。

柯媽媽回憶說,那些獄卒多凶惡你們知道嗎?她說著說著眼眶泛淚,時間並沒有抹消創痛。距今六十多年了,兩男一女現在都已成家立業,在學術領域有成,為冤屈的父親彌補了榮光。

我的腦海常浮現一幕場景:

1973年10月4日,原本是柯老師十二年刑期屆滿的日子。柯媽媽和柯老師的母親提早一天從高雄搭公路局巴士到台東,隔日再搭船到綠島感訓監獄接柯老師。獄方卻說柯老師已不在那裡,柯媽媽聽了幾乎昏倒。一再追問,才說移送到附近的綠島指揮部新生感訓隊。婆媳兩人趕到指揮部,要求見面不被允許。

濛濛雨中,柯媽媽涕泣著,對前來詢問的軍官說:若不能親眼看見丈夫仍然健在,要死在那裡。

後來柯媽媽和婆婆被安排在五十公尺遠的地方,和被從新生感訓隊帶出來的柯老師打了照面。柯媽媽對柯老師大聲喊說:「身體要保重喔!」柯老師從站立的地方揮手回應。

柯媽媽和婆婆在回到碼頭的途中。淚流不止,搭船回台東時,哭個不停,甚至想跳海。顛沛的回程吐了好幾次,婆婆一直安慰她要打起精神,要想想孩子。

一直到1975年4月,蔣介石死亡,一些受刑人獲得減刑,柯媽媽寫了陳情信給時任行政院長的蔣經國。隔了一年多,1976年6月19日,柯老師才被釋放。

6

柯媽媽稱先生柯旗化為柯老師,其實她也是老師,在小學任教了許久,辭掉職務是在柯老師第二次入政治獄後第七年。十二年刑期前前後後卻關了近十五年才被釋放。柯老師從三十三歲到四十七歲的人生記在他的自傳《台灣監獄島》,是1992年先以日文出版,他辭世的2002年才以中文出版的回憶錄。

柯老師在書序中的一段話:「我本來不過是一個對政治不感興趣的英語教師,卻被扭曲成思想犯而入獄,被迫強制勞動,因而引發我對國民黨政權的反抗意識,並再度入獄。前後在政治犯監獄及勞動營度過十七年的歲月……《台灣監獄島》是以我被送去的綠島(火燒島)是個監獄島,以及整個台灣島也可以說是一個大監獄而命名的。」

柯媽媽說,日文書稿完成時,柯老師曾說:「當做的已經都做完了。」

《台灣監獄島》在日本的出版會是暑假期間,夫婦兩人一起到日本參加,也出席日本的雄中同學會,柯老師會見了許多從前的日本同學以及老師。

這時候,柯老師出現帕金森氏症和阿茲海默症狀。柯老師一直堅持沒病,一位在美國的楊醫師是柯老師高中同學,兩人有深厚情誼,特別安排去美國參加阿茲海默症新藥發表會並做檢查。新藥很貴,楊醫師還特別提供新藥樣品或幫忙購買,交由在美國的潔芳寄回台灣。

雖然病情有些改善,但沒法治癒。柯老師漸漸沒有辦法處理事情,連換穿衣服都有問題。

柯媽媽說,那時帶柯老師出門都要緊緊牽著他的手。柯老師說,日本人夫妻沒人手牽手在路上走,堅持不肯。只好跟在他後面。有幾次,人還走丟了。

後來,基督長老教會的一些長老來家裡陪柯老師唱日本歌,每個星期還帶他到教會參加「蒲公英會」活動。

後來,柯老師還是在凱旋醫院住了三年。柯媽媽每天都去看他。

2002年1月16日早晨,柯老師走完他人間的歷程,以七十三之齡辭世。

《台灣監獄島》中文版是柯老師掛念的事。志明曾在病床旁答應父親一定會把這本書出版,那是柯老師辭世前一天。

柯老師的告別式,一千本《台灣監獄島》中文本,彷彿信物交到參加致弔的每一個人手上,傳達「時代的悲劇不要再發生在下一代人的身上」。

7

柯媽媽拿出兩個信封,裡面包著絲巾,分別送給麗明和素貞。兩條絲巾她只用過一次,洗淨整理過就像新買的。收到禮物的兩人道謝以後,分別攤開絲巾。柯媽媽說,兩條絲巾分別配合她常看到的兩人穿著風格。兩位收到禮物的女士把絲巾圍在頸項,輕聲言謝。

上次,我們兩對夫婦去新店山上社區看柯媽媽時,她也送兩人胸針。

我回想,有一年我們夫婦和剛去世不久常被以蔡桑稱呼的蔡焜霖去日本東京的台灣文化中心參加蔡瑞月基金會的活動後,一起去池袋拜訪王育德夫人,王夫人送我和蔡桑領帶的事。

聽王夫人說,王育德在他大學任教都西裝筆挺打領帶,他從學校回來,在池袋站下車,常順路逛站內的百貨公司買領帶。王育德過世後,王夫人常把先生留下的領帶當做禮物送給來訪的男士。

柯媽媽送女士她的絲巾,王育德夫人送她先生的領帶給男士,流露某種禮意,兼有日治時期養成一代的文化教養,彷彿也有傳承的意味。

九十之齡的柯媽媽說,她從小體弱多病,只是會讀書,是柯老師的政治災難把她磨練出來的人生。三個小孩出生後,柯老師面對的白色恐怖困厄之境,她與婆婆辛苦的人生際遇成為台灣政治史的恐怖篇章,書寫在她們的心靈。剛毅正直的柯老師,堅韌柔軟的柯媽媽共同承受了折磨。

柯媽媽還住在高雄時,我們也都找時間去看她,尤其是柯老師離開人間時。倍受戒嚴體制思想控制打擊的柯老師在1990年代末期罹患阿茲海默症,第一出版社的事務又交回柯媽媽接手。

總計五十年的歷史,先是柯老師經營1958年到1961年;再由柯媽媽經營1962年到1975年;再由柯老師經營1976年到1990年;1991年之後,又交到柯媽媽手上。柯老師和柯媽媽是一體的,一個在泰源監獄,在綠島監獄;一個在高雄,都是台灣監獄島上第一出版社和《新英文法》的推手。

柯媽媽持家展業的歷史承擔在她嬌小的身軀和堅毅的精神。2008年,第一出版社創立五十週年紀念活動,柯媽媽接受表揚。四位柯老師母校雄中的學生,分別以英文、台語朗讀柯老師的詩〈母親的悲願〉。

我記得那是柯老師獻給他在二二八事件犧牲的一位師大同學余仁德及諸烈士的詩,也是他在《笠》出版的詩集名稱。詩中,他以余仁德母親之名訴說。

8

上次我們和彭教授夫婦去新店山上的社區看柯媽媽的時候,柯媽媽提到有位鄰居陳董事長幾乎每天陪她環湖慢走,是一位事業有成,輕度中風後,住到社區養病健身的初老年人。那人知道她是柯旗化夫人,提及《新英文法》這本參考書,倍覺親近。環湖漫步成為他們的日常運動。柯媽媽說年紀大了,腳力需要訓練。

柯媽媽說,她常遇到《新英文法》的學習者,遍布全台,特別是1940、50、60世代,也因此成了朋友,彷彿柯老師的心影常在身邊,帶來許多安慰。在社區她也遇見導演吳念真,他很親切,只是吳先生太忙,難得見到他。

柯旗化兩次以政治犯入監。柯媽媽說,在日本那是思想犯的意思,而在國際特赦組織(AI)的說法是良心囚犯。柯旗化只是一位用心向學的讀書人,他在英語學習這門課程學有獨到的心得,編著了一本傳奇的暢銷五十年的參考書,成了他入獄時養活一家的書冊。這本書除了印刷、販賣,他們還成立了第一出版社,如今在高雄成了市定文化遺址。

我們兩對夫婦也都是《新英文法》這本參考書的學習者。

《新英文法》是柯老師的一則傳奇,這本英語學習書銷售了兩百萬冊,柯老師第二次入獄的長時間,這本書的銷售支持了柯媽媽一家的生活。

柯媽媽在柯老師入獄後第七年辭去小學教職,成了第一出版社的經營舵手。雖然幾本英語學習書都在柯老師第二次入獄前已出版,但是再版事務落在柯媽媽肩上。從買紙、印刷、發行,柯媽媽接續、替代柯老師的經營責任。

像是老天為入獄的柯老師預做了照顧家庭的安排,1960年代起大約三十年,幾乎每個高中生一人一冊的《新英文法》,連繫了散布台灣各地的學習者和被監禁在台東泰源監獄和綠島監獄的柯老師。

我們兩對去探望柯媽媽的夫婦也曾以《新英文法》連帶曾經不識其身分的柯老師,幸運的是1970年代末,我們以青壯世代之姿得識柯老師和柯媽媽。他們兩人的行止和風範也感召著我們。

初識柯旗化是他被從綠島釋放時,1976年。二度入獄刑期共約十七年,柯老師回到台灣自己的家,不改剛毅個性,他在本土的《笠》詩刊與《台灣文藝》活動,也關心黨外雜誌,甚至創辦《台灣評論》。那是他出獄後自由地發揮職志的人生,既關切黨外運動也在文化事務投注心力。

美麗島事件發生時,正是柯老師從綠島回來沒幾年,黨外運動推進的鎮暴事件,但運動並未停息。

1984年。柯老師在《台灣文藝》九月號發表〈獄中的回憶〉,次期的續文刊出後,因為提到二二八事件,當期雜誌被查禁。

為了宣揚台灣文化,柯老師創辦《台灣文化》季刊,並擔任主編。但發行到第四期,因為批評教育政策的一篇文章,該期被查禁。

1987年2月14日晚上,在台北市日新國小操場的二二八紀念晚會,柯老師委由一位高雄市的女議員上台朗謮〈母親的悲願〉。

1988年9月,《台灣文化》第十期,因「鼓吹中國和台灣的分離意識」為由,被停刊了。那時,已解除實施三十八年的戒嚴。

記得,1989年,《民眾日報》開闢了「天聲人語」專欄,柯老師和我都是執筆者,一組人輪流寫政治批評文章。這個專欄後來也被查禁,但我卻在詩人的名分之外,成為專欄作家,在許多報紙、雜誌發表文化、社會、政治評論。

我們和柯媽媽一起回憶往事,把我們連結在一起的是台灣政治的苦難。

柯老師耿直、堅毅的一生,以及柯媽媽一旁堅韌的扶持,互相照映著生命的亮光。在秋日的午後,從交談中看見柔軟而強大的力量。人格者就是人格者,不屈不撓。不只柯老師和柯媽媽沒有因為被迫害而倒下,他們的孩子也都沐浴在知識和教養的亮光中。

背著西向微薄的夕陽光,柯媽媽的臉仍然煥發著生命的光采。

我和麗明,瑞金和素貞看著柯媽媽在言談中流露人間形影,彷彿映照著柯老師的人生形跡。他們互為一體,攜手在台灣的歷史刻畫了動人的形跡。●

發燒文章

網友回應