您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【藝週末.建築行旅】串連過去與未來記憶─日本建築師田根剛的未來考古學

田根剛運用色彩及光影,營造沉浸式的展場環境。(大美不言特展提供)

田根剛運用色彩及光影,營造沉浸式的展場環境。(大美不言特展提供)

文/高依汾

去年底,國立故宮博物院台北院區結束百年慶特展「大美不言」,3個月內創造近50萬參觀人潮,許多人對展場中的明暗、色彩、展櫃與展品陳列方式留下深刻印象,設計者正是長駐巴黎的日本建築師田根剛(Tsuyoshi Tane,1979-)。趁「大美不言」移師至故宮南院展出至4月20日之際,認識一下田根剛的建築理念及重要作品。

田根剛認為每個場域都有屬於自己的記憶,是世界上獨一無二的存在,無法被移植至它處,但可藉由時間來釐清這個場所在何時曾經出現何種樣式的建築。同一個空間因為時間差異,可以有無限的狀態,而此記憶是集體共有,且與文化、語言、歷史密不可分,若失去記憶就如同失去未來。建築統合場所、空間、時間、記憶4個象限,超越實體存在,田根剛所有作品皆透過考古方式,挖掘當地記憶,並把不為人知或已被遺忘的歷史與未來的建築作品串連,從記憶中思考未來,讓新建築從考古成果中誕生。

顏色在展區之間自然流暢地轉換。(方一在攝影)

顏色在展區之間自然流暢地轉換。(方一在攝影)

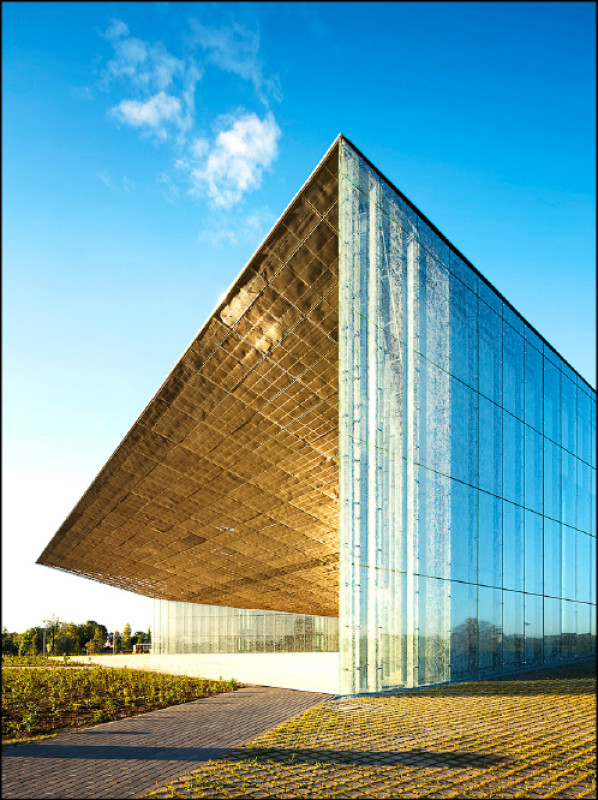

愛沙尼亞國家博物館

國土與俄羅斯相連的愛沙尼亞,在歷史上一直相互糾纏,1991年蘇聯解體後再次獨立的愛沙尼亞,決定打造1座國家博物館面對歷史傷痕,地點選在第2大城塔圖市東北方的拉迪區,這裡在1920至1940年間曾是首座國家博物館地點,蘇聯統治時期成為軍事基地。田根剛將舊的飛機跑道與新的博物館連成一氣,利用機場水泥地面緩慢提升成為博物館屋頂,傾斜的角度象徵這個民族從過去的困境中逐漸復甦,並邁向嶄新的未來。

挑高14公尺的入口處為三角狀立面,向內折疊形成如洞穴般的庇護所、亦成為參觀動線的指標。自然光線透過大片玻璃灑落展廳內,建築體一路延伸長達355公尺,高度也一路降低至出口處的3公尺。田根剛把博物館變成1座42公尺跨距的橋梁,將2個原本獨立的湖泊融為一體,在館內即可透過玻璃窗欣賞美麗湖景。玻璃上的八角星形圖案,源自愛沙尼亞國花矢車菊抽象化的線條,反應出館內不只有國家發展史,還包含人民生活的軌跡與樣貌。把消失的博物館蓋回來,並將軍事用地的負面歷史轉化成國家門面的正向記憶,田根剛透過「場域記憶」(Memory Field), 將過去的事件以充滿力量的方式傳遞至未來。

串連飛機跑道的愛沙尼亞國家博物館,總長1500公尺。(Propapanda攝影/DGT提供)

串連飛機跑道的愛沙尼亞國家博物館,總長1500公尺。(Propapanda攝影/DGT提供) 愛沙尼亞國家博物館入口為挑高14公尺的三角狀立面。(Takuji Shimmura攝影/DGT提供)

愛沙尼亞國家博物館入口為挑高14公尺的三角狀立面。(Takuji Shimmura攝影/DGT提供)

弘前當代美術館

擁有百年歷史的弘前當代美術館興建於1907年,這裡曾是青森第1家大規模釀造清酒的酒廠,1965年工廠搬遷後成為軍中米糧倉庫,2002年弘前出身的藝術家奈良美智曾在此辦展,開啟酒廠與藝術的緣分。2018至2020年間,田根剛以「傳承記憶」為概念著手進行改造,應用歐洲的保存修復技術來延續建築物壽命,例如:檢視磚牆狀態,黑點與白化等表層問題以高壓清洗、拋光方式處理,若為破損,則將之拆解或用重新填充磚塊等技術修復;針對因老化而損壞的外牆,把裂縫過多的灰泥牆體剝除後,還原下方百年紅磚;為了補強耐震並完好保存現有紅磚外觀,在9公尺高的牆壁上,以每公尺開1個洞的方式置入PC鋼棒加強結構;以「弘前堆砌工法」創造出新入口,內縮的拱形紅磚在無形中引導人們進入館內;用鈦金屬取代破損屋頂,這種材料有如蘋果酒般的金黃色光澤,會根據光線角度時刻變化,不僅象徵曾為酒廠的過往,也替紅磚建築帶來更多活力與風采。在種種法規限制與安全考量下,田根剛盡可能保留住尚可使用的原始物件,這間透過記憶傳承而再生的美術館,亦成為弘前與世界連結的新起點。

擁有百年歷史的弘前當代美術館。(Daici Ano攝影)

擁有百年歷史的弘前當代美術館。(Daici Ano攝影) 金黃色屋頂替紅磚建築帶來更多活力。(Daici Ano攝影)

金黃色屋頂替紅磚建築帶來更多活力。(Daici Ano攝影)

花園小屋 Vitra-Tane Garden House

Vitra是創立於1950年的瑞士家具知名品牌,總部Vitra Campus位於德瑞邊境小鎮萊茵河畔魏爾(Weil am Rhein),此園區素有「建築博物館」之稱,匯聚多位普立茲克建築獎得主,如:札哈.哈蒂、法蘭克.蓋瑞、安藤忠雄、妹島和世及西澤立衛等人的作品,田根剛雖只受邀設計1間花園小屋,但能與世界級大師作品併列,堪稱是所有新銳建築師的夢想。

花園小屋位於園區中心,主要是提供花園工人休息及存放園藝工具。田根剛將室內規畫出廚房、廁所及可坐下來喝咖啡的小角落,室外有橫條座位和1個用來澆花、清潔靴子與餐具的小噴泉,若從室外樓梯登上屋頂,還能欣賞360度園區美景。研究過瑞士傳統村屋的設計後,田根剛決定使用此地生產的石頭、木材等建材,並找到當地第7代匠師,以傳統工藝手法編織繩索做為樓梯扶手。為了設計這間僅4.5坪大的茅草小屋,他共做出150個模型,動用13位在地工藝師及100位工人興建。選擇本地材料與工法除了讓技術得以傳承,也便於往後維修、延長建築使用壽命,達到永續精神。完工後的花園小屋與地景極為融合,田根剛認為「看不出什麼年代的建築才是最棒的建築」。

田根剛採用在地建材與傳統工藝興建花園小屋。(Julien Lanoo攝影/ATTA及Vitra提供)

田根剛採用在地建材與傳統工藝興建花園小屋。(Julien Lanoo攝影/ATTA及Vitra提供) 位於園區中心的花園小屋擁有360度好風景。(Julien Lanoo攝影/ATTA及Vitra提供)

位於園區中心的花園小屋擁有360度好風景。(Julien Lanoo攝影/ATTA及Vitra提供)

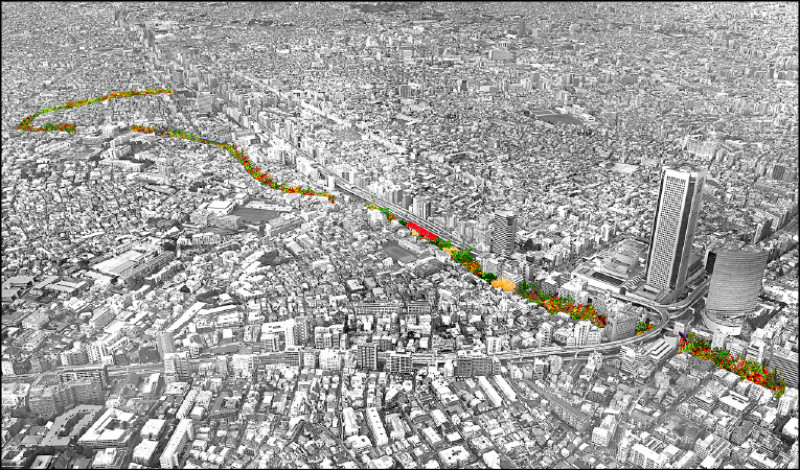

都市農園 388Farm

「玉川上水綠廊道都市設計-388農園」是東京澀谷區大規模的都市改善計畫(2019至2027年),將玉川上水在代代木到笹塚間長2.6公里的綠廊道重建。田根剛以「農園」為概念,延續水道做為都市生命線的功能。

因為貫穿京王新線鐵道的笹塚、幡谷及初台3個車站,選用與字首「笹幡初」(sasa、hata、hatsu)發音相似的數字388做農園名稱。仿效紐約將廢棄鐵道轉化成高架公園的成功案例,田根剛希望在綠化與休憩功能外,能透過栽種農作物,解決未來城市人口快速增長的糧食供應等社會問題,成為1座能「養育城市」的農園。

為了讓周遭綠意更跳出,田根剛採用與綠色相對的「紅棕色水磨石」(terrazzo)做人行步道鋪面,水磨石是利用拆除房屋產生的廢棄石材與磚塊做原料,以彩色砂漿固化後研磨而成,再以手工設計、排列出不同大小的石板舖面,雨水能透過縫隙滲入地下,或隨路面坡度流向兩旁種植的農作物,平坦表面也適合輪椅及嬰兒車通行,未來若需修剪樹木,高空作業車亦可直接駛入。都市農園在火災時是防止延燒的最佳緩衝區,地震時亦可做為緊急避難所,完美延續「都市生命線」的歷史角色。

都市農園肩負綠化、休憩與養育城市的任務。(ATTA提供)

都市農園肩負綠化、休憩與養育城市的任務。(ATTA提供) 長達2.6公里的玉川上水,在江戶時期為引水道。(ATTA提供)

長達2.6公里的玉川上水,在江戶時期為引水道。(ATTA提供)

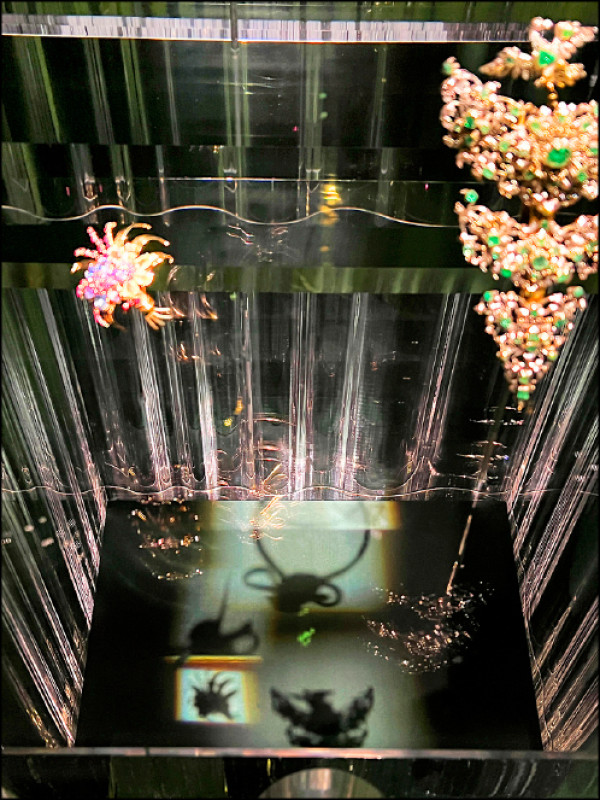

國立故宮博物院特展 「大美不言」

在「大美不言」展覽中,田根剛透過光與色彩的力量,串連來自國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館和Van Cleef & Arpels梵克雅寶3個機構不同文化、時代的收藏品,營造引人入勝的沉浸式環境。

田根剛替5個展區注入代表色,突顯各系列的個性:「自然萬物」的綠、「神祕莫測」的紅與「奇幻仙境」的藍等,顏色在展區間以深淺變化轉場,自然流暢地銜接;除了替每組展件打造專屬展台,基座亦採用比玻璃透光率更高的壓克力,將展品之美毫無保留地呈現,且依主題變化造型:有自然彎曲的線條、礦物的橫切面、或弧形、尖角等不同的邊緣設計;展場內僅頭、尾兩組基座為實心、其餘中空,田根剛笑說是為了節省材料及成本,實際上還能減輕重量,中空部分也成為展品投影的另類展示區。牆面上顯示田根剛截取主要展品最具特色的部位,放大列印或與投影交錯而成的影像;田根剛由皮影戲得到靈感,將色調與剪影重疊,營造出遊離於現實與夢幻間的迷人氛圍。

「大美不言」中的基座既透光又能留住光。(高依汾攝影)

「大美不言」中的基座既透光又能留住光。(高依汾攝影) 田根剛設計的光,連展品在牆面上的剪影都關照到。(高依汾攝影)

田根剛設計的光,連展品在牆面上的剪影都關照到。(高依汾攝影)

第4展區不用基座,改將展品放置方格展櫃內,有如禮盒般帶來神祕、驚喜感並成功引起觀眾好奇心。田根剛分析,此區展品大小差距甚大,若能將多件小巧物品以數個方格框住,便能與大型展件產生一致性,在比例上取得平衡。值得一提的還有影片播放區,採由上而下放送的「聲浴」方式,將音量控制在特定範圍,不影響旁人參觀。從流暢動線、色彩變化到光影效果,田根剛處處不著痕跡又細膩入微的設計與敘事手法,引導觀眾踏上一場跨越時間與文化的美學之旅。

田根剛替每組展件打造專屬展台及基座。(大美不言特展提供)

田根剛替每組展件打造專屬展台及基座。(大美不言特展提供) 田根剛截取展品最具特色的部位,投影至牆上與展品呼應。(高依汾攝影)

田根剛截取展品最具特色的部位,投影至牆上與展品呼應。(高依汾攝影)

田根剛小檔案

1979年生於日本東京,2002年畢業於北海道東海大學建築系,隨後赴丹麥皇家藝術學院深造,並曾於丹麥及英國工作。自2006年起,田根剛以巴黎為據點,並在此創立ATTA(Atelier Tsuyoshi Tane Architects)。他認為建築屬於場地的記憶,是連結過去與未來的橋梁,這一理念構成了他的「未來的考古學」概念。

在其職業生涯中,田根剛屢獲殊榮,包括2022年獲法國文化部授予「藝術與文學騎士勳章」、法國建築學院讓.德讓獎(Jean-Dejean Prize)、愛沙尼亞文化基金會大獎(Estonian Cultural Endowment Grand Prix),以及第67屆日本文部科學大臣新人獎等。著有作品集《TSUYOSHI TANE Archaeology of the Future:未來的記憶》。

日本建築師田根剛。(Yoshiaki Tsutsui攝影)

日本建築師田根剛。(Yoshiaki Tsutsui攝影)

發燒文章

網友回應