【藝週末.藝週推薦展覽】所幸盡處有微光─江賢二藝術園區開幕首展「光、美與淨化」

文.攝影/林志鴻

光,如何形塑畫作的靈魂?美,是否能夠超越視覺的形式,滲入情感的深處?而淨化,不僅是創作者的自省,更是觀者迎受藝術的精神洗禮。江賢二,一位以藝術築夢的行者,在歲月與風景的流轉中,追尋光的沉潛,探索色彩、自然與音樂的律動。從巴黎的閣樓到紐約的藝壇,再到台東廣闊無垠的天地,不同的文化養分涵養了他的創作脈絡,最終造就了以風土化育的創作基地──坐落於台東金樽的江賢二藝術園區。開幕首展「光、美與淨化」展期至9月28日。

自從2008年正式定居台東並持續創作以來,海天一幕,便是江賢二日常所見的景框與縮影。日出和日落的交替間,感官的鋪展伴隨生活的節奏而來,望著土地與風雲的對話,感受心境的遼闊,他享受這般與自然同在的時刻。而那些台東特有的光影、形色與氣息,便逐漸在江賢二的作品裡鮮活了起來。對他而言,建造一座美好藝術家園的理念在於──與大自然一起創造,與眾人共同創造。

光、美與淨化

人生於世,縱是風雨無常又如何?身入密林,總能見路,在光的微瀾間,一場精神的漫旅悄然展開,是藝術,將我們帶往那言所未及、身所未感、意所未達的境界──如一道潛入靈魂深處的微光,由內在幽暗處綻放,最終投映於天地之間。從內在幽微的光芒尋覓,到外在光輝的投映,江賢二將內心的追尋轉化為色彩與音樂的交響,層疊的筆觸如潮水起落,映照著心靈的澄澈、生命的凝思。在他的創作裡,光是一種精神性的顯現,淬鍊出「藝術可以淨化人心」的信仰,引領你我在那萬物俱靜、萬象皆美之境,嘗試以詩意的眼光,觀照生命的瞬間。

以畫,以心,連結人我,淨化世界。江賢二的作品之所以牽動人心,正因筆意全然從心而就,執意尋善,而見其美。對他來說,藝術是此生來到人世的修行,在那創作天地裡,既有澹泊無爭的修為,更有見證世間至美的心性。

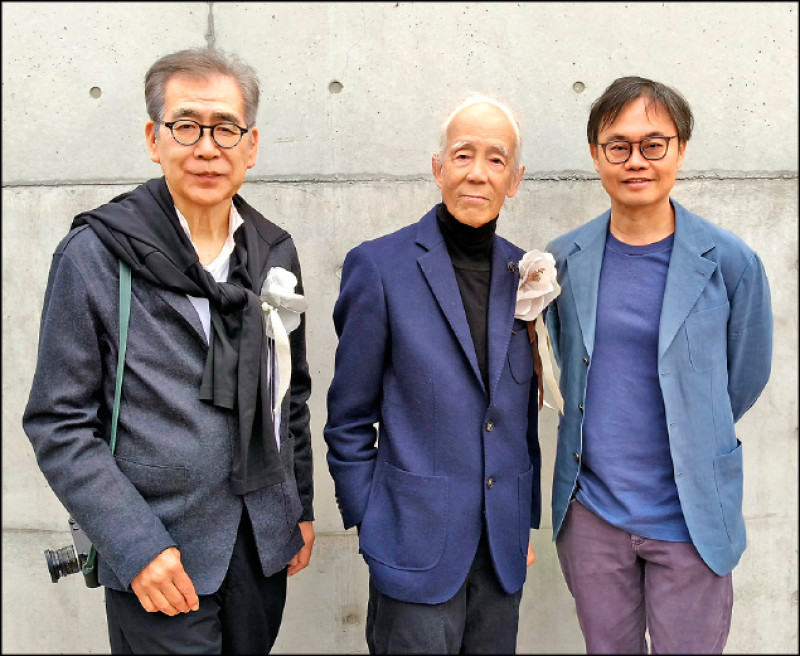

江賢二藝術園區的開幕首展「光、美與淨化」,由曾任東京森美術館館長的南條史生策展,展覽依循作品的脈絡,以3大主題鋪陳,探尋江賢二畫筆下潛伏的生命能量:「追尋自由」──筆觸猶如風的吟詠,顏色躍動如浪翻湧,帶領靈魂破繭飛翔;「音樂與自然」──光的流轉如同旋律流淌,畫面如晨曦輕吻大地,於寂靜之中奏響無聲的樂章;「精神性與希望」──畫面深邃如遙遠星河,明暗交錯間,彷彿一道光從無盡黑夜中浮現,引領人們向內窺探,尋找希望的微光。展覽以「光、美與淨化」為題,不僅總結其創作歷程,更提出關於藝術的本體性思考:如何在視覺表現中尋找形而上的純粹?如何讓藝術承載時間、空間與精神的共鳴?

靈魂相遇的時刻

藝術的本質,在於人性與心境的交映。南條史生認為,江賢二的藝術源自他對生活的敏銳感知,以最契合的方式傳達其對世界的觀察,他的創作讓藝術成為極度「人性化」的過程,不僅關乎技巧與形式,更關乎創作者當下的心理狀態與內在情感,「相較於當代藝術的創作題材,江賢二的意圖並不在於批判社會或政治議題,而更傾向於探討人性與心境。他的創作關注的並非外在世界的爭議與矛盾,而是人的內在世界──情感、思考、心理狀態。他曾說過,藝術的力量在於它能夠影響人的思維,甚至改變人的心境。因此,他的作品不是單純的視覺呈現,而是一種能夠觸動人心的藝術,一種能夠讓人駐足思考、感受,並在潛移默化中產生內在變化的存在。這樣的藝術,也許不會在第一眼就震撼人心,但它卻能在不經意間滲透進人的意識,帶來深遠的影響。」

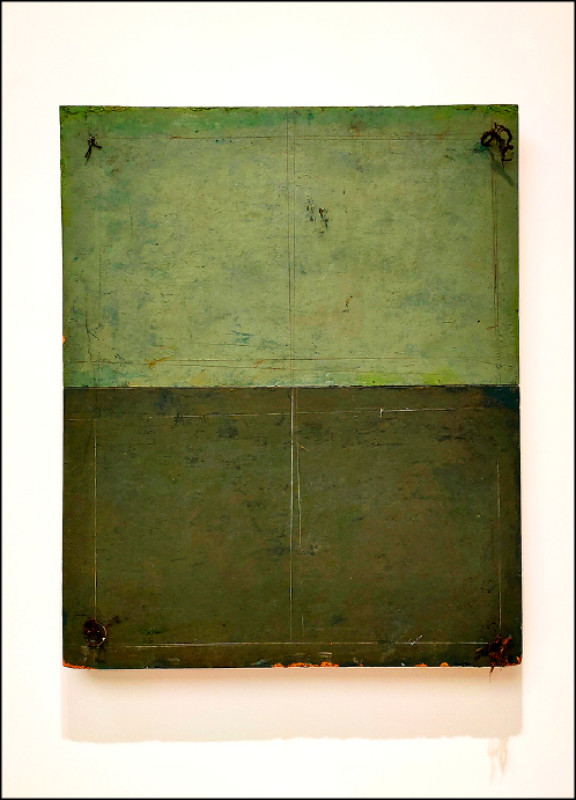

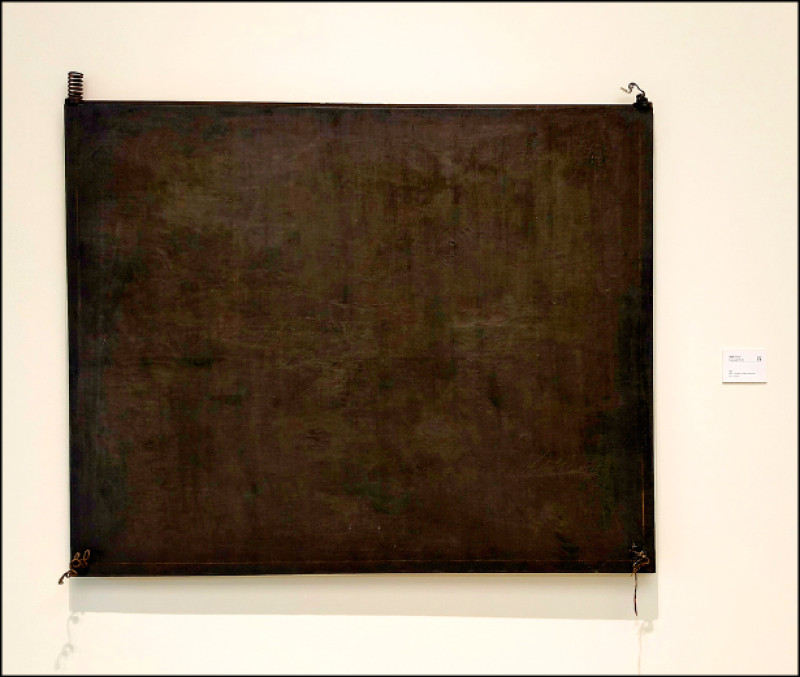

展覽的第1章「追尋自由」自園區最深處展開,原為江賢二工作室的展廳,翻修後的斜屋頂設計,呼應他昔日旅居巴黎時創作的閣樓,過往的記憶於此再度甦醒。長窗灑落的光線輕撫著1975年的〈無題75-01〉與〈無題75-02〉,這兩件作品代表著藝術家紐約時期的風格印記,木板邊緣裸露的粗獷肌理、畫面四角鑲嵌金屬鐵件,使畫面超越平面,向空間延伸,既呼應極簡主義的語彙,又似在掙脫框架,蘊藏著超越形式的企圖。在這兩件早期作品的右側,高掛著〈乘著歌聲的翅膀25〉,畫面宛如色彩的盛宴,層層交錯的滴流筆觸,使人聯想到波洛克(Jackson Pollock)的滴漏技法,但江賢二的筆法更顯輕盈流暢,紅與藍的矩形色塊點綴其中,如同一曲未歇的樂章。〈牧神的午後25-07〉藍綠筆觸交織,如夜雨輕墜,如晨光拂曉,筆觸細膩卻蘊含強烈動感,展現出時間與空間的層疊變化。當觀者站立畫前,彷若身臨畫境,置身於顏色與光影共構的流動意象,沉浸於超越現實的感官場域。

江賢二1975年作品〈無題75-01〉。

江賢二1975年作品〈無題75-01〉。 江賢二1975年作品〈無題75-02〉。

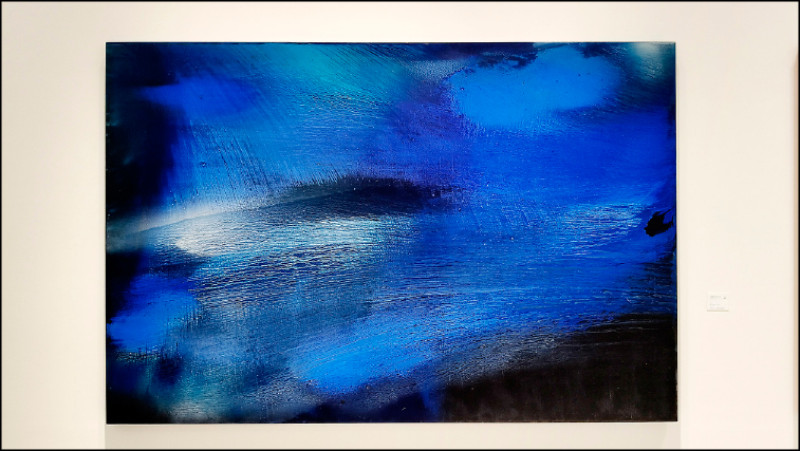

江賢二1975年作品〈無題75-02〉。 江賢二2025年作品〈牧神的午後25-07〉。

江賢二2025年作品〈牧神的午後25-07〉。

這既是藝術的旅程,也是生命的歸返,協同策展人紀嘉華表示:「這個展廳所呈現的,是江賢二從1975年以極簡語彙出發,歷經半世紀的淬鍊,回歸純粹的創作狀態。他的筆觸變得更自由,色彩更富情感,他的畫面成為光與影、物質與靈性交織的詩篇。」

靜者心照,萬象自顯

步入第2展廳,畫作中的筆觸如音符般流淌,迎面而來的是以藍色為基調的〈牧神的午後25〉,宛若天空與海洋的倒影,帶來遼遠至極的感受。細細觀察,畫面上圓形紋樣層疊,如湖面微風輕拂的漣漪,又似煙火於星空綻放,溢彩流光。作品標題令人聯想到德布西1894年的傳世之作〈牧神的午後前奏曲〉。牧神,那半人半羊的神祇,穿梭於林間,與風吟唱,與樹共舞,畫面與音樂交融,迴盪出靈性的韻律。〈乘著歌聲的翅膀13-10〉金黃色光譜如向日葵熱烈綻放,那光彷彿自畫布內部透出,勾勒陽光遍灑大地的盎然生機。江賢二從日常景致中擷取靈感,將光影、風息、氣韻幻化為畫。〈德布西─鍵盤〉則是由12件小型聯作構成的樂章,運用類似青花瓷「染付」技法的藍色單色調,賦予作品東方詩意的韻味,在靈動的筆觸間,彷彿能聽見旋律的迴盪。

江賢二2025年作品〈牧神的午後25〉。

江賢二2025年作品〈牧神的午後25〉。 江賢二2013年作品〈乘著歌聲的翅膀13-10〉。

江賢二2013年作品〈乘著歌聲的翅膀13-10〉。

紅、藍兩幅色彩濃烈的〈比西里岸之夢〉,宛如晨曦與暮色的交錯。這是江賢二定居台東後創作的第1個系列,「比西里岸」為阿美族語中的「放羊之地」,畫面匯聚台東的天光海色、花影搖曳,盡顯他對大地的深情。〈海的聲音21-00〉在畫布上鋪滿無數藍色紙團,如浮雕般塑造出海浪的層次,一如浪濤翻湧,向觀者傾訴那低迴的吟詠。這種運用廢棄紙張揉製而成的創作手法,不僅是江賢二對材料的再思考,也是對自然與環境的詩意回應。

江賢二2011年作品〈比西里岸之夢-03〉。

江賢二2011年作品〈比西里岸之夢-03〉。 江賢二2011年作品〈比西里岸之夢-41〉。

江賢二2011年作品〈比西里岸之夢-41〉。

第3展廳的建築本身即是一件雕塑──以江賢二的〈13.5坪〉為原型,耐候鋼外牆蘊含著時光的痕跡。內部挑高的三角形空間引光入內,喚醒靈魂深處的沉思,呼應了「精神性與希望」的主題。〈對永恆的冥想01-05〉象徵藝術家投向宇宙的目光,旁側是創作於巴黎的〈遠方之死82-01〉與〈巴黎聖母院〉,傳達藝術家歐洲之行的思索。筆觸的交錯如星河閃耀,光影的明滅指引向超越現實的靜謐之境,深層的情感彷彿從畫布中溢出,擴展成為與靈魂對話的場域,光則化為思緒的流動、感知的覺醒、心靈的共振。觀者遊走其中,在無聲的畫境裡,感受藝術洗滌心靈的純粹力量。如今,江賢二的創作回應的不僅是藝術,更是生命的本質。所幸盡處有微光,為他指引來時路。這些觸及奇蹟誕生瞬間的作品,是藝術家內心的祈禱,是孤獨與創造的化身,也是對天地造化最為深沉的敬畏與禮讚。

園區裡的「靜池」,是令南條史生心有所感的一隅,望向海面與天際交融的瞬間,無邊的寂靜油然而生,他略有所思地說:「眼前所見,讓我想起了《廣袤蒼穹之心》(Big Sky Mind)這本書,書中探討禪宗思想與美國『垮世代』(Beat Generation)文化的交會,認為心靈的自由與開放,能夠引領人們迎向更為深層的覺知。『靜池』帶給我的不僅是視覺的遼闊,更是一種心境的體悟──學會在廣闊的世界裡找到內在的平靜,讓心靈如天空般開闊,如池水般寧靜。」此時此地,水面映照著天穹,彷彿提醒著我們:心靈的自由並不在遠方,而是在當下這片寂靜之中。不預設結論,不執著於過去或未來,而是讓意識像風一樣流動,如水一般映照世界的變幻。這種對「當下」的體悟,與水池倒映天空的畫面何其相似?

發燒文章

網友回應