【藝週末.藝週推薦表演】命運的塵埃,在影像與詩歌間旋舞─威廉.肯特里奇《女先知》

文/記者董柏廷 圖片提供/北藝中心

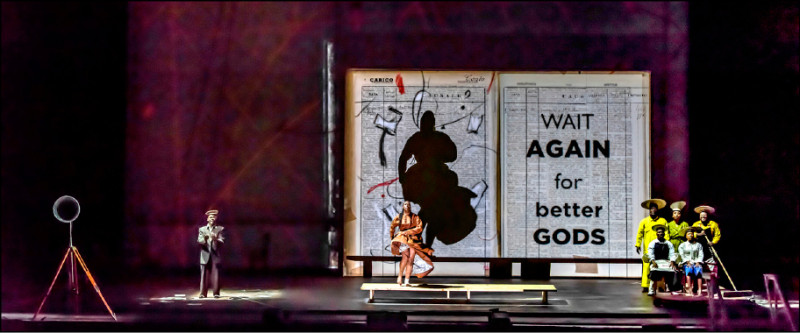

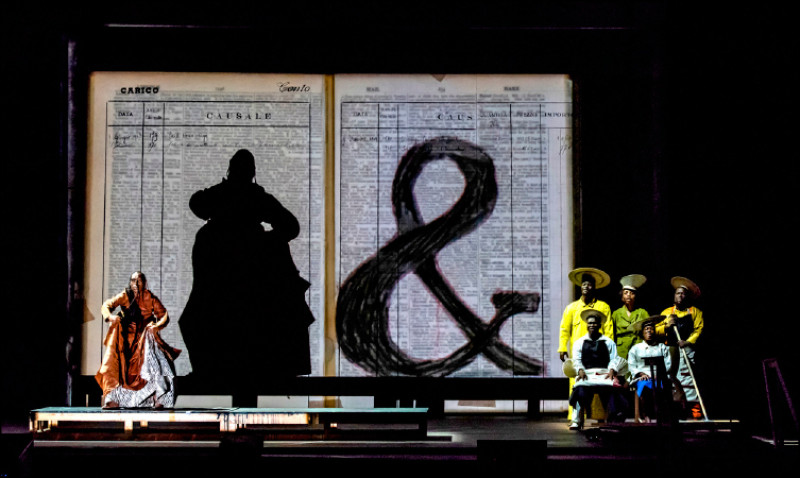

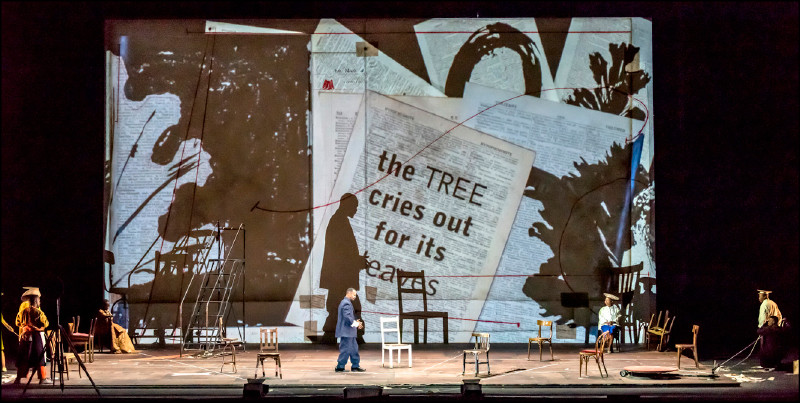

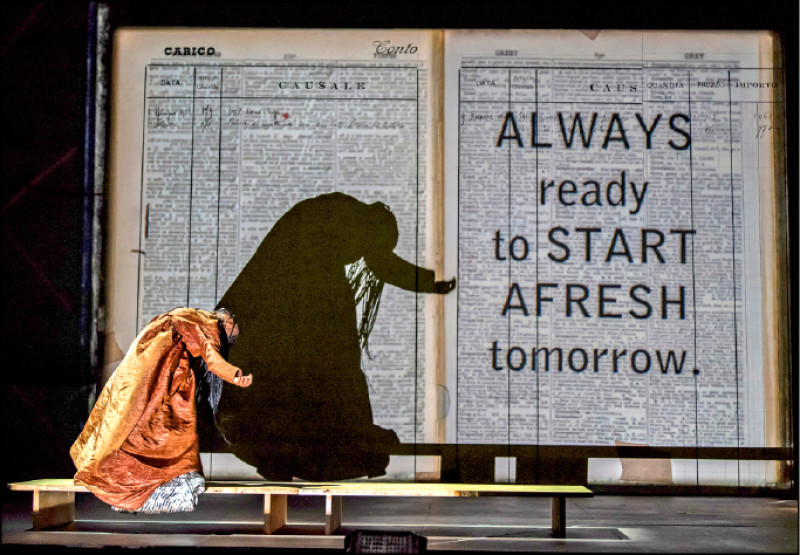

燈光漸暗,舞台中央,手繪背景板上一本巨大的翻頁書投影,被一雙看不見的手逐頁掀翻。除了密密麻麻的文字之外,上有南非當代藝術家威廉.肯特里奇(William Kentridge,1955-)以黑色剪紙拼貼成的陰影素描貼圖,隨著時間移動,搭配快轉,連接成逐格動畫,開啟如詩讖的表演。

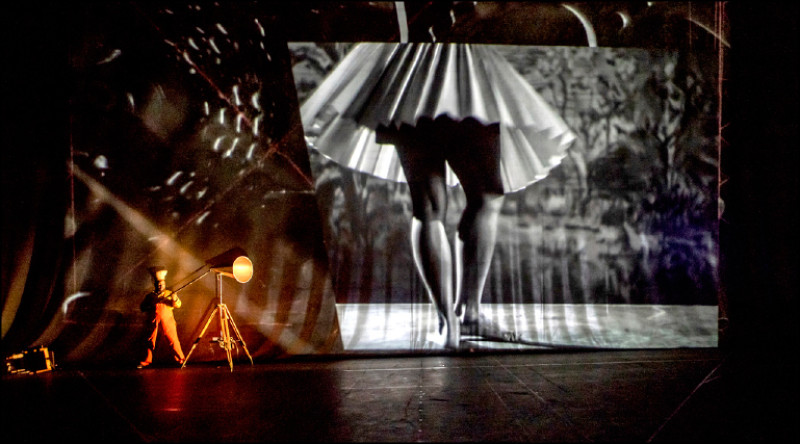

影像隨著書頁翻動,南非聲樂響起,曲調低沉卻飽含情緒,演員的舞動與歌者的吟唱相互纏繞,如同遠古預言。光線忽明忽滅,投影在表演者的身體上,製造出曖昧的時空感,彷彿連現實也變得不確定。舞者們,或輕踏,或狂舞,影子在身體與紙頁背景間交錯,也成了預言的一部分。現實與幻象不再有明確界線,只有命運的呢喃在耳邊縈繞。

時間已逝 影像仍在燃燒

《女先知》是威廉.肯特里奇融合視覺與聽覺的戲劇作品。由兩個段落組成:第1個段落以威廉.肯特里奇的經典炭筆逐格動畫《瞬間已逝》(The Moment Has Gone)開展篇章,影像中不斷擦抹、刪除,再重新繪製,結合南非知名作曲家凱爾.謝潑德(Kyle Shepherd,1987-)的作品,襯著聲樂、鋼琴、打擊樂等配樂,描繪主角索霍.埃克斯坦(Soho Eckstein)的旅程。索霍一幕幕地穿梭在市立藝術博物館和城市邊緣的廢棄礦區,歷經博物館的倒塌,以及孤獨礦工持續進行的抗爭,隱喻儘管創作本身具有徒勞性,卻始終是一種與命運抗衡的行動。索霍.埃克斯坦是在威廉.肯特里奇作品中反覆出現的角色,他代表南非城市資本家的縮影,曾經擁有龐大的工業帝國,如今卻徘徊在市立藝術博物館與城市邊緣的廢棄礦區之間。他見證了文明起朱樓、眼看宴賓客、眼看樓塌了,而他的身影在影像的擦抹與重繪之間變得模糊,逐漸走進歷史的廢墟。

《女先知》結合南非知名作曲家凱爾.謝潑德的作品,襯著聲樂、鋼琴、打擊樂等,描繪主角索霍的旅程。

《女先知》結合南非知名作曲家凱爾.謝潑德的作品,襯著聲樂、鋼琴、打擊樂等,描繪主角索霍的旅程。 《女先知》演員服裝由Greta Goiris設計。

《女先知》演員服裝由Greta Goiris設計。

威廉.肯特里奇將裝置雕塑、繪畫,甚至表演者的身體投影結合,舞者在前,舞動炭筆般的身形,陰影如墨,揮灑在一頁頁的紙張,將命運燃燒後的餘燼拓印其上。

紙葉飛舞 預言散落人間

第2篇章《等待女先知》(Waiting for the Sibyl)是一部單幕歌劇,靈感來自希臘神話中的庫邁女先知。傳說中,人們將疑問寫在葉子上,譬如「我能活多久?」、「我會死於疾病嗎?」,放在洞窟外;女先知則會將她的預言寫在另一片葉子上,投入洞窟深處。

《女先知》透過戲劇語言,讓古老的故事與當代社會對話。

《女先知》透過戲劇語言,讓古老的故事與當代社會對話。 《女先知》結合聲樂、投影、舞蹈、鋼琴伴奏等多種表演形式演出。

《女先知》結合聲樂、投影、舞蹈、鋼琴伴奏等多種表演形式演出。

當人們領取屬於自己的答案時,總會有一陣風將所有葉片揚起,漫天飛舞的葉子正像是所有人錯雜的「命運」。威廉.肯特里奇將此意象帶至舞台,讓書頁翻動、紙葉飛舞。舞者身體如筆墨,在光影交錯的書頁上舞動,身形扭曲、旋轉、消散,如同預言本身的模糊不定。她既是預言者,也是被預言者,一舉一動對不確定性的臣服。這是威廉.肯特里奇對「命運」的另一種詮釋──書頁與樹葉、答案與疑問、預言與無可掌控的風,這些元素構成了強烈的隱喻。他也創造出一系列,總是不和諧的動態雕塑,象徵混亂,但在不斷的旋轉之中,又會出現短暫的「和諧」。這種混亂與和諧交織的感覺,讓觀眾在看似無序的狀態中,仍期待片刻的整體性。

舞者的影子在身體與紙頁背景間交錯,也成了預言的一部分。

舞者的影子在身體與紙頁背景間交錯,也成了預言的一部分。 《女先知》舞台中央,手繪背景板上有一本巨大的翻頁書投影。

《女先知》舞台中央,手繪背景板上有一本巨大的翻頁書投影。

從南非的暗影中誕生

威廉.肯特里奇生於1955年的南非約翰尼斯堡。大學主修政治學和非洲研究,1976年進入約翰尼斯堡藝術基金會進修。1981年前往巴黎的雅克.樂寇國際戲劇學校學習默劇和戲劇,之後返回約翰尼斯堡,深耕戲劇工作,並同時專注發展藝術創作,從蝕刻版畫、橡膠版、到大型炭筆畫和短片,展現精湛的跨領域才華。

1948至1994年期間,南非國民黨實施種族隔離政策,當時由少數歐裔白人長期執政,並實施以種族區分權益、居住空間的制度,大幅壓縮黑人的人權。而威廉.肯特里奇的雙親是人權辯護律師,在那個時代積極為政治受難者發聲,關切政治迫害與社會不公不義,威廉.肯特里奇成長於那樣的時代、那樣的家庭環境,奠基他後來關注普世苦難的創作根本。

北美館曾於2024年展出《女先知》中演員服裝的縮小模型偶。(記者董柏廷攝)

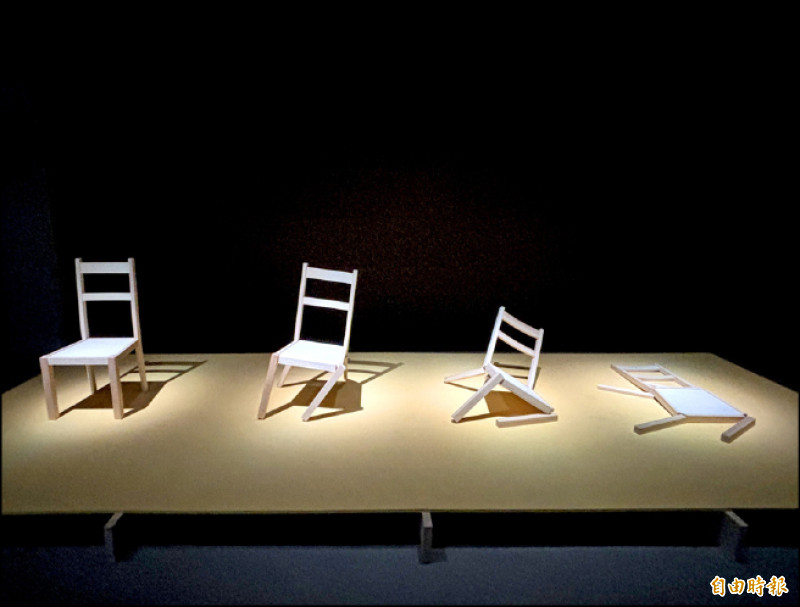

北美館曾於2024年展出《女先知》中演員服裝的縮小模型偶。(記者董柏廷攝) 《女先知》中〈會動垮的椅子〉是另外設計的動力裝置。(記者董柏廷攝)

《女先知》中〈會動垮的椅子〉是另外設計的動力裝置。(記者董柏廷攝)

「素描」是一種思考方式

倘若要理解《女先知》的美學語彙,便不得不談談威廉.肯特里奇的創作脈絡。他童年與青年時期處於南非種族隔離政策最為嚴苛的年代。他的父母是人權辯護律師,長期為政治受害者發聲,使得肯特里奇從小便對政治、社會不公與歷史創傷有著敏銳的感知。

威廉.肯特里奇獨特的成長背景,造就他對政治社會議題高感度的觀點,綜觀他的作品,不難發現多是探討歷史、種族、革命、殖民、放逐與記憶等主題。早期的藝術創作圍繞著種族隔離的傷痕,並以強烈的諷刺筆調揭露社會的不正義,作品不僅揭示南非種族隔離制度的殘酷,也探討人類面對權力與不對等時的無奈與反抗。然而,隨著時間推移,他的作品開始從具體的政治議題,轉向更廣泛的歷史、記憶與人類存在的探問,關注人類如何面對過去的創傷,並試圖重建生活。他的藝術語言,也從平面素描擴展至舞台表演、動畫、裝置藝術,並與音樂、戲劇結合,發展出獨特的跨媒體敘事風格。

威廉.肯特里奇對於南非抱有非常深厚的身分認同情感,認為南非的藝術創作有自己的生命力,且尚未為世人所知,與他合作的藝術家也不只限於傳統音樂,也有爵士樂、表演、舞蹈等各領域才華洋溢的藝術家。

對威廉.肯特里奇而言,素描是一種思考方式,反之,思考也是一種腦內的素描,他擅長以「素描」為創作媒材,他曾說:「素描是一種想法的摸索,是慢動作的思考。以不確定、不精確的方式作畫,也是一種建構意義的模式。」

「素描」是一種充滿自由性的創作方式,塗抹後留下的痕跡,在他手中轉變成動態的定格電影,最能充分表現「時間性」,對他而言,素描具有多重意涵,因其可黑可白的特質,能創造出「灰色地帶」。他曾說,「捍衛不確定性是藝術家的責任。」模糊、不清楚、未完成、不確定,正是藝術最重要的本質與價值。

《女先知》突破藝術與劇場界限,帶給觀眾無限想像。

《女先知》突破藝術與劇場界限,帶給觀眾無限想像。 女舞者舞動的身影,如素描穿梭過一頁頁書本影像。

女舞者舞動的身影,如素描穿梭過一頁頁書本影像。

渾沌之中 瞬間頓悟

進入2010年後,威廉.肯特里奇的創作逐漸不像早期針對種族隔離議題時,使用諷刺性高的做法或選材。然而,種族隔離結束後的社會混亂與隨之而來的轉型正義,對他也是另一極大衝擊。

威廉.肯特里奇的《女先知》2019年於羅馬歌劇院首演,整部劇的創作過程並非由他全權主導,而是將「旋轉」及「女先知」的概念拋出去,讓團隊自由發想。他則專注於投影設計,以及如何以電影的元素呈現。

威廉.肯特里奇將多媒體表演融合得完美,他能夠在動態和靜態的視覺元素之間創造一種獨特的流動感,進一步強化了時間的概念。他既運用了現代科技的力量,又保持了他獨特的手繪動畫和藝術技巧,這種混合風格使他的作品在視覺和情感共鳴上都極具魅力。這也是威廉.肯特里奇面對瞬息萬變的世界,給出的新回應──保持一種介於不穩定與不確定狀態。因此,觀看肯特里奇的作品,常常會有如從渾沌之中頓悟的感受。

《女先知》不只是講述一個神話,而是透過戲劇語言,讓古老的故事與當代社會對話。作品不只是單純的敘述,更是一種對現實的詰問。當過去的「預言」,轉成現代的「演算法」,AI學習開始分析並計算人類行為、健康、甚至政治傾向,人類是否還擁有選擇的自由?人類渴望掌控未來,卻不得不承認已被自己創造的「新神」支配。

《女先知》融合古希臘神話與21世紀AI技術,探討命運與自由。

《女先知》融合古希臘神話與21世紀AI技術,探討命運與自由。

◆威廉.肯特里奇《女先知》,將於4月11至13日,在台北表演藝術中心展開亞洲首演。

發燒文章

網友回應