【藝週末.藝週推薦展覽】山海共構的生命劇場─高雄市立美術館「潮壤相接」展

文.攝影/林昱晴

海潮輕撫著大地,退去時,留下一道變動不居的浪痕。在潮汐與土壤的交界,既非海,亦非陸,既非此岸,亦非彼方。高雄市立美術館「潮壤相接」的策展命題,對應著那一道如呼吸般收放的隱然分界,讓人似乎可以在作品當中聽見海潮、震懾於山的壯偉、感受到藝術家以愛相待的心意──非僅潮壤相接,更達到了心意相通的共感。這些作品猶如山海低語的回音,映現出藝術家對天地的親近與敬畏。他們不以征服者的姿態俯視,而是以身體感知土地的脈動,傾聽水流潺湲間未曾被書寫的歷史。展期至4月20日。

昔日,人類順應洶湧的洋流,隨著潮汐的召喚啟航,將未知的海域化為通往未來的路徑。從南島語族逐浪而行的遷徙,到大航海時代無畏探索的冒險,每一次揚帆皆為時空交會的契機,書寫著文化相遇與交融的篇章。浪濤不僅推動船舶,也塑造了文明的輪廓,在異域的港灣、交錯的航線中,編織歷史與傳說。自從高雄市立美術館第3任館長李俊賢於2006年開始推動「南島當代藝術計畫」,便奠定了台灣與高美館在全球南方藝術史上的獨特定位。

從地理的意象到生命的隱喻

隨著近年「南方以南」論述對於多元族裔藝術及生態史觀的關注,高美館近年的策展議題聚焦於「大南方多元史觀」觀點的建構與梳理。2021年的「泛.南.島藝術祭」彷若一次溯源之旅,從南方、海洋與島嶼的視角出發,試圖回返那西方殖民浪潮席捲全球之前,早已密織成網的原民文化脈絡。「珍珠─南方視野的女性藝術」以海洋的遼邃與母性的包容,延續這場思索的漫溯。「潮壤相接」則關注另一個面向,從殖民主義席捲全球以降,土地、水域的所有權展開思考──究竟誰可以擁有土地跟水?進而延伸出領域邊界劃分、人與人、人與非人之間界線等等多重意涵的探討。

為何以「潮壤相接」為題?或許是對於邊界與過渡狀態的敏銳洞察。在潮汐與土壤之間,孕育著變動與穩固的張力,如同歷史的褶皺、記憶的沉澱,也如創作本身,總在流動與凝結之間,尋找幻化靈感的形態。對策展人而言,這不僅是一種地理意象,更是一種生命的隱喻──潮水帶來遠方的記憶,土壤則承載著土地的故事,兩者相觸相融,生成豐饒的文化層理。策展人謝宇婷表示:「在標題的象徵意義上,介於『潮與壤之間』的那條線,總是變動的,無論是每日的漲潮退潮、每月的大潮小潮,以及地層、水文變動,甚至是人為的抽砂、海岸線工程等。高美館所在的內惟,過去也曾是高雄潟湖,壽山的石灰岩也是古老的珊瑚礁沉積岩,我們實際上就身處於潮壤相接之處。而除了實際的潮間帶,『潮壤相接』也試圖做為一種隱喻,指涉人與非人、人與自然甚至國與國之間變化的界線與關係。」

在這片跨越語族與疆界的流動圖景中,如何打破地理與文化的邊界,展開拓樸人與土地、生物之間相親又相離的民族誌式視野?「潮與壤之間」的有機質,如何滲透成為藝術創作的養分?潮壤之間的生存間隙與生命刻度,如何架構起論述的深度?策展人徐柏涵指出,展覽勾勒出「共生與療癒」、「量測、觀察與紀錄」及「多重敘事」3重視角,議題的複雜性,對應了藝術家們選擇的多樣化媒材,彷彿每一件作品,都是在這片潮壤之地萌長出的異質景觀,透過不同的質地、形態與語彙,回應「潮壤相接」的命題。除此之外,策展人們也選擇讓館藏與新作對話,不僅串連起過往與現在,更讓典藏的意義重新浮現,如同潮水沖刷海岸線,為既有的脈絡帶來新的詮釋與擾動,讓歷史、地景與生命記憶交織出縱深而流動的景觀。這場展覽,從海潮的召喚,到山河的返溯,從科學量測到人文反思,織就了一場關於共生與療癒的詩篇。徐柏涵認為:「這些作品呈現出藝術家如何親近與敬畏山海,並意識到諸如土地開發、資本切割等,對土地和水文的利用與破壞,同時也以創作療癒、撫慰自我及族群。生活在部落的藝術家親身實踐,無須擁有、控制跟開發,而是『共存』,與土地水域產生生命的連結。」

水利萬物,土育萬象

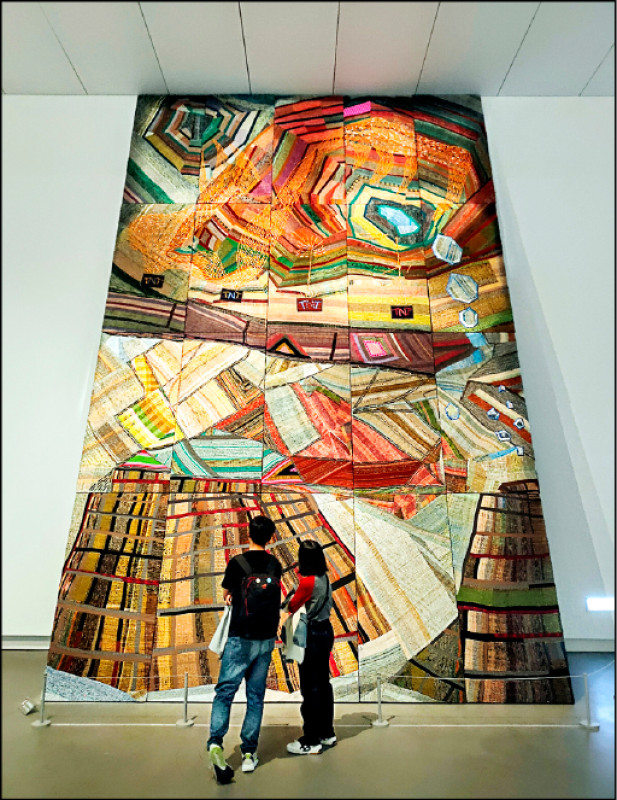

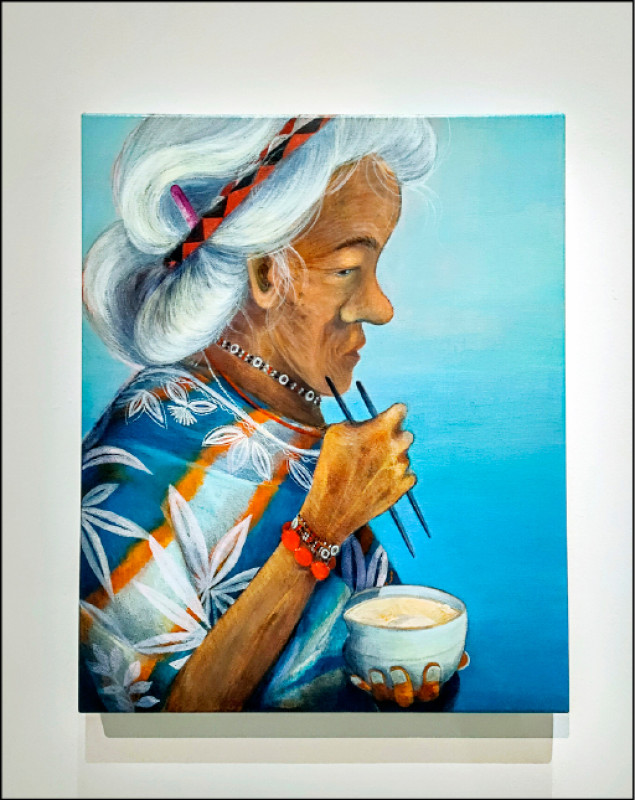

步入展場,目光首先觸及的是葉海地的畫作〈呼喚Mana〉與拉飛.邵馬的木雕〈海.生〉系列,以置身於海潮與土地交界之地的體感,揭開序幕。Mana是南島語族中共通的詞彙,意指「神靈」,葉海地的畫作彷若立於礁岩凝望遠方海景;〈海.生〉則似潛行於太平洋深處,木雕的肌理彷彿捕捉海中生物隨波擺動的律動。接著迎面而來的是林介文(Labay Eyong)直頂天花板的巨幅織布拼畫〈織山〉,描繪她出生成長的花蓮瑞穗紅葉部落地景,從山上的蛇紋岩礦場、部落、海岸山脈邊坡一路到太平洋,彷彿將部落的脈動與大地的皺褶交織於布帛之上,以及藝術家多木子所拍攝的〈裹山〉紀錄片;而在展間左側,林介文的〈織河〉,編織包覆著巨大金屬骨架,化為如同母親之山奶水般蜿蜒的河道,延伸在旁,還有藝術家從秀姑巒溪划船至出海口織布的錄像〈Cepo’人〉,以及高美館典藏的3件將山與河濃縮如等身高大小的織布立體作品。展間右側,葉海地的畫作以礦物彩顏料描繪礁石、蕨類與海中生物,召喚著遠古時代的潮汐記憶,於暗湧波瀾之間隱現,而描繪部落女性長者身影的〈魚湯的滋味〉,則反映了藝術家與部族女性長者生命傳承的連結。整個展場彷如以山、河、海交錯包覆著眾人,訴說著人與自然共存的溫柔敘事。

拉飛.邵馬2021年作品〈海.生〉系列之一。

拉飛.邵馬2021年作品〈海.生〉系列之一。 林介文2024年作品〈織山〉,織者:溫英妹、林彥含。

林介文2024年作品〈織山〉,織者:溫英妹、林彥含。 葉海地2022年作品〈魚湯的滋味〉。

葉海地2022年作品〈魚湯的滋味〉。

光廊的大面落地窗外,綠意婆娑,映襯著牆面鏡子的倒影,高雄那瑪夏的布農族藝術家邱雅茹(Aping Ismahasan)作品〈返〉宛如生命脈絡的織網,彎曲纏繞的裝置線條靈感源於巒大蕨,那繁盛叢生的姿態,隱喻族人團結的意志。3條蔓生的植物根系裝置,則代表「人、文化、土地」三者之間的關係,表達對生命再生、身分認同與文化根源的反思。

邊界的測繪與感知

在展場的黑色簾幕內,羅晟文的〈Matter of Scale〉低鳴作響,垂掛的廢棄漁網,模擬海帶養殖場的空間壓迫感,揭示過度開發對生態的潛在風險,探討海帶養殖做為永續生態解方的合宜性。展覽由此進入第2個主題:「量測、觀察與紀錄」。科學與藝術的邊界,或許如同潮間帶一般流動而模糊,策展人邀請觀者與藝術家一同思索:「當藝術承載著科學的觀察與紀錄,它如何既是反思,又是想像?當我們用測量工具描繪疆界,我們是否也同時塑造了自身的侷限?」這些問題,在趙仁輝的〈聖誕島,自然而然〉系列中,得到了極具想像力的回應。藝術家將攝影與科學論述交錯,構築出人類消失後的虛構島嶼,一座生態得以自行復甦的未來國度──然而這樣的未來,究竟是警示,還是希望?或許答案,潛藏在我們對於自身存在的反思當中。

羅晟文2022年作品〈Matter of Scale〉。

羅晟文2022年作品〈Matter of Scale〉。 趙仁輝2016年作品〈聖誕島,自然而然〉系列。

趙仁輝2016年作品〈聖誕島,自然而然〉系列。

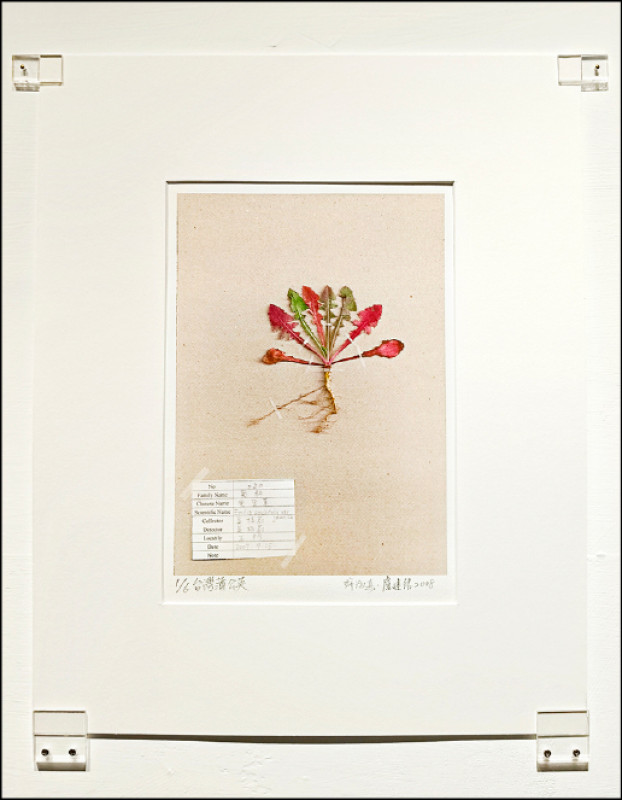

穿越這些思索的層疊,許淑真與盧建銘的〈逆境中的植物─台灣本島〉系列作品,為我們帶來另一種時間與記憶的重構。6件「搶灘成功」的植物標本,來自北海岸的石門海灘,這片土地,像是歷史的潮水交匯之地,攜帶著遷徙與適應的密語。創作者透過植物標本與書寫,敘述其生存、繁衍的故事,而這些被潮水沖刷至新大陸的植物,也成為人類遷徙歷程的隱喻。

許淑真與盧建銘2008年作品〈逆境中的植物─台灣本島〉系列作品。

許淑真與盧建銘2008年作品〈逆境中的植物─台灣本島〉系列作品。

最後來到「多重敘事」展區,以許家維及蔡國傑的作品作結。蔡國傑從金門遙望對岸,許家維則步入泰北金三角,在一山一海的對應之間,他們指向的是1949年後至今不斷變動的邊界,那些因戰爭、政治、經濟而流離、遷徙的人們。許家維以影片裝置與虛擬實境(VR)構築層層疊合的歷史劇場,〈回莫村〉關注孤軍後裔及因毒品問題成為孤兒的孩童,探討他們在泰北的不被承認的身份。〈廢墟情報局〉結合神話,揭示回莫村幾乎消失的歷史和被抹去的記憶。〈一個來自金三角的演員〉將罌粟花傳說、賭場經濟、數位金融等元素並置,呈現了亞洲邊境地區的多重視角。蔡國傑的〈垂直土地〉源起於中國抽砂船在金門海域違法抽砂,造成土壤流失,於是他號召當地居民一同在古寧頭的崩落斷崖種植瓊麻,意圖以過往曾經遍植金馬的軍事植物瓊麻,來加固流失的土壤,以植物代替肉身,揭示了金門在地緣政治與環境生態中的複雜現實。

許家維2015年作品〈廢墟情報局〉。

許家維2015年作品〈廢墟情報局〉。 許家維2023年作品〈一個來自金三角的演員〉。

許家維2023年作品〈一個來自金三角的演員〉。 蔡國傑2023年作品〈垂直土地〉。

蔡國傑2023年作品〈垂直土地〉。

網友回應