您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】跟小白說再見

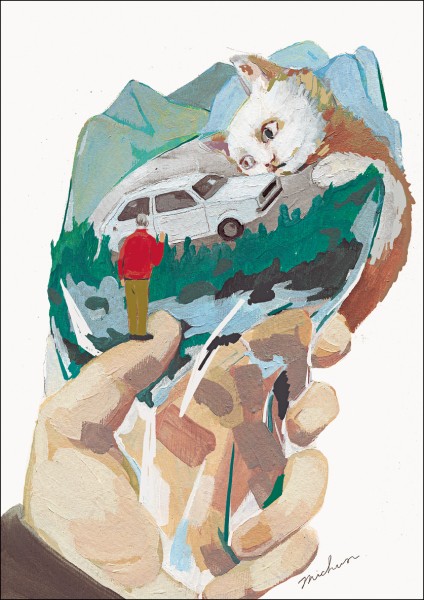

圖◎michun

圖◎michun

◎朱國珍 圖◎michun

小白,是行動的家,陪伴我十二年,終於到了說再見的時候嗎?

所有的相處一開始都像風中砂礫,迎面而來,冷清細碎擦過,是疼或是受,不會刻意猜測。只是陪伴的時間愈久,愈讓歲月風化顆粒,堅實嵌入肉底,若是硬要拔去,它會流血,需要更多的時間來療癒。

就像從來沒養過貓的我,在二十歲那年被撩撥起同情心,收養女友準備遺棄的小貓。女友拍胸脯保證貓咪是全世界最好養的動物:「只要給他清水、貓餅乾與便盆,他永遠不會來煩妳。」他確實不煩我,但是他愛我,朝夕相處十六年,他融化我,滲透綿密無止盡的記憶。在固定的家,他等待著,靜守著,沒有語言,只有眼睛,深深凝視我,直到他死去的那一天。我抱著他毛茸茸的身軀從清晨到黃昏,無法邁步前往火葬場將一生的愛粉碎。

心理學家會說,這是童年創傷,分離教育沒有做好。

因此就連一部汽車也讓我流淚。

這比騎馬舒服多了

不過就是一部兩千CC的韓國進口轎車。那年韓國車商為了進入國際市場,特別請法拉利設計師為這款汽車設計外形,又因為促銷,比起當年同級國產車硬是便宜二十萬,當時精打細算的另一半,立刻下訂單。我是個對汽車毫無概念的人,直到前陣子才明白原來念得很順口的英文Lexus是TOYOTA集團的日本車,不是美國車;甚至在儒家思想的薰陶下,我一向主張「物役於人」而不是「人役於物」,因此開什麼車都沒關係,只要能代步。買車這件事,唯一做決定的是顏色,直覺認為白色最耐髒,因此選了「小白」。

為了證明我具備「役物」的智慧,而不是被物質的外表所奴役,小白來到家裡的前半年從來沒洗過澡,我甚至英勇地將保險桿前頂後撞染上一片斑駁花綠。新車兩年之內由原廠保固,業務員看到車子擦撞得難看,熱心提供優惠將小白帶走全車板金烤漆。不久,嶄新溜亮的小白在某個日空晴朗的早晨回到家中車庫,我欣喜刷卡買單,立刻開著「新車」去內湖大賣場買菜,回程時,在堤頂高架橋下方,意外從天邊簌簌飛來一塊磚頭,完全無法閃避,側擊的磚頭,呼嘯越過擋風玻璃,將駕駛座前門打凹一個大洞。

小白從整形成功到毀容,前後不到兩個鐘頭。

小白變醜了,我也不嫌棄,照樣開去百貨公司地下停車場,回娘家探望父親。爸爸在大陸念書時還在騎馬,他是河南安陽中學的騎兵隊,回憶往事最愛提起十八歲高中畢業,擔任騎兵隊總指揮,一百多個人騎著馬,陣容浩大的隊伍,整齊羅列在他後方。

我問:「那麼多匹馬,校長檢閱的時候,你們怎麼『向右看』?」

爸爸說:「馬繼續往前走,我這個總指揮向右看就好。」他還告訴我,最漂亮的馬毛顏色叫做「煤裡藏針」,就是黑亮亮的短毛裡隱約透露點點晶光白毫。他常念及,以後回到老家,要送我一匹馬,只恐怕這種極品不容易找。

爸爸的諾言從來沒有實現,因為現在沒有人騎馬,大家都開車。

當我有能力買小白時,爸爸已經老了,老得沒體力跟我們到處遊山玩水,但是還能夠搭乘小白一起去餐廳打牙祭。他喜歡坐在前座看風景。從來沒嫌棄我魯莽駕駛,急踩油門與煞車。他只淡淡提起:「這比騎馬舒服多了。」

當年留在河南,同父異母的親姊姊,這輩子唯一一次出國,就是來台灣與父親團聚。我想,從小到大生長在內地的姊姊,必定沒看過大海吧!我應該帶她去感受海天一色的浩藍洲洋,吹拂鹹鹹黏黏的海風,聽聽海浪拍岸或掠過沙地的擊石天籟。

於是我特別帶著姊姊與姊夫,開著小白去徜徉。小白那時是個不到三年的新車,我因為工作忙碌很少開車,但是一坐上駕駛座,握住方向盤,彷彿超能力合體,不知哪兒來的氣魄,在「行動的家」重新駕馭人生,得以時速一百二十公里的飛鷹姿態,向北海岸衝刺。在高架快速道路上,窗外呼嘯風聲配合著凌雲壯志,我不斷超越那些龜速行車,流暢地加速、旋轉,偶爾表演一場英雄式甩尾,掌控方向手腦並用正在享受極速躍進,彷若雲端馳騁,突然,姊夫的聲音從車後座微弱響起,客氣地詢問:前面有地方停車嗎?妳姊姊不太舒服。

「怎麼了?」我不解地問。

「妳姊姊暈車了。」

她暈得很厲害,從八堵一路嘔吐到萬里,翻轉的腸胃汩汩侵擾食道,臉色浮青又泛紫;我在翡翠灣俱樂部的歐式自助餐廳,特別預訂靠窗的位置,希望讓姊姊享受一頓難得的海景饗宴,但是她暈眩地只能勉強吃進半片土司麵包。

我到現在都清清楚楚記得那天的場景,姊姊與姊夫,兩個從大陸鄉下來的親戚,在車子裡規規矩矩坐著,好像有小學老師隨時會檢查手帕衛生紙似的。我說你們可以輕鬆一點。姊夫回答我,這樣很輕鬆了;他的兩隻手,還直挺挺地放在膝蓋上。

開慢一點,我不趕時間

唯一不怕我橫衝直撞,瞬間加油到時速八十公里在台北街頭飆車的人,是我兒子。自娘胎始就搭乘我開的車,每週六固定回外公家探親。我經常忘記自己是個已經做媽媽的人,一旦躲進行動的家,又任憑沒長大的自己橫衝直撞,超車,急踩油門,緊急煞車。奇妙的是,兒子在任何狀況下,總能睡著,偶爾還會打鼾。即使我在九彎十八拐的蘇花公路上不斷超越前行的慢車,他也一樣睡得著。唯一一次保持清醒是大清早出發那次,他剛睡飽,我逆向超車的次數比他看過的冒險電影還要多,讓他惶惶不安,不斷提醒我:「媽媽妳開慢一點,我不趕時間。」

那是我最後一次開著小白遠征。行動的家容易遷徙,有時候很想,能不能任性逃離難以承受的人生,只有一次機會也可以。

有段時間接受心理醫師治療,服用增進血清激素和正腎上腺素的藥物,會突然覺得自己完全康復,人生重新充滿希望,於是自以為是擅自停藥。某天深夜,一個已經忘記原因的事件瞬間引爆重度憂鬱的地雷,我只帶著車鑰匙,揮別先生與兒子,衝進車庫裡找小白。

彼時腦海湧現海天夾縫中峭立遺世的清水斷崖,台九線一六八公里,我要到那裡連人帶車衝下去,在岩石與海洋的絕崖斷壁之間,垂直降落一千公尺追尋永恆的家。

車子卻開錯了路,找不到北宜公路的起點,又在二高的交岔處迷失方向。我繞到了萬里,開到了金山,核電廠前方有個供釣客近磯海釣的堤防,那兒常常出現瘋狗浪,將人捲入海底,就算沒有瘋狗浪,筆直的堤防直直伸入海中,是加速到天堂或地獄的最佳跑道。我在夜色中開著車來到核電廠前的陰陽海,迴轉到最適當起飛的角度時,小白熄火了。我試了好幾次重新發動,他卻僵硬如岩塊,磐固如山壑。我困在行動的家,疲倦又絕望,不知道流了多久的眼淚,才開口問小白:在這個時刻,你到底是拋棄我還是救我?

史蒂芬.金寫過一篇小說 〈Christine〉,主角是輛1958年分的Plymouth Fury車款,紅白相間的四門汽車,年輕的阿尼在自由鎮遊蕩時,意外發現這部車,對他一見鍾情,籌足所有的存款將他買回家,不料引發一連串神祕的死亡事件,事後發現,那些被Christine攻擊致死的人,都是曾經欺負過阿尼的青少年。

我常常和小白說話,並非因為史蒂芬.金的關係。在大雨滂沱中,擋風玻璃視線模糊,每一次小白平安地將我與兒子載運到家,我會情不自禁地跟他說一聲:「謝謝!」在蘇花公路的南澳山區,小白水箱破裂,進退兩難,巧遇好心人一路帶我們加水,照顧到雪山隧道口,之後要靠自己把車開回台北。我跟小白說,加油,不要把引擎燒壞,讓我們安全地回到家,然後送你去修車廠,你一直都是這樣保護我們的,好嗎。每一次工作忙碌夜歸,只要看到我的小白還停在原來的地方等待,心裡便油然而生踏實的感覺。「我們要一起回家囉!」我說,握著方向盤。

所以,他也會像人一樣老去嗎?

一開始是機油燈閃個不停。我將他送進「醫院」。修車廠老闆說,機油箱太髒,油管塞住,導致引擎受損;除此之外,還有很多問題,這輛車,太老了,不值得修,修了也不划算,妳還是準備換車吧!

「能不能盡量修一修?我跟他……有感情,而且我的小白總共才跑六萬五千公里……」我說。

修車廠老闆用不解的眼神看我:「一般人都喜歡開新車,舊車問題多,麻煩不斷,修來修去都是浪費錢。要修也可以,大修一次恐怕要花七、八萬,修了也不敢保證能再跑幾年,也許下一個問題又跟著出現。」

在回家的路上,忍不住哭著緊握方向盤,現在起,每一次移動都有可能是最後一次與小白相處,顫抖的雙手浸滿滴落的淚珠,漸漸失溫。

我習慣踩著小白的油門流暢加速,也知道與前車距離多少公尺時該踩下多少力道的煞車;冷氣要調到多少溫度最合適,風力剛剛好讓人舒爽;單手控制方向盤該如何使力讓轉彎弧度圓滿,另一隻手還能優雅倚靠窗檻托腮;照後鏡在什麼角度最容易觀察死角,而我只需輕輕按下左邊的電動遙控器。

好孩子!好孩子!

爸爸過世前三天,我開著小白在清晨6點20分,準時抵達老家巷口,接爸爸到榮總拿藥。那是爸爸最後一次坐我開的車,他那天特別梳洗乾淨,平常小便總是無法完全控制而沾染褲腳的異味,或是衣服忘記洗而悶藏發酵的酸汗味,完全沒有浮現在車內。他甚至刮了鬍鬚,乾乾淨淨地如同一個要上學的孩子,規矩地扶著拐杖坐在前座。我陪他走進門診,陪他領藥,陪他在湖邊的榕樹下吃完早餐漢堡,他沒有掉落或沾染一滴醬汁,吃完之後嘴唇周圍清爽一如剛洗完臉,我掏出紙巾想要幫他擦一擦嘴,卻發現我這個動作完全多餘,爸爸依舊微笑著說:「謝謝你,孩子。」

5月的陽光溫煦亮燦,偶爾在擋風玻璃曳出幾束刺眼反光,我不敢掉以輕心,謹慎開車將爸爸平安送回家。他一路上不太講話,只是看著風景,穿透他的回憶與我慢慢敘述,老家現在應該是初夏季節,這時候,棗樹準備結果,家鄉的蜜棗又大又甜又多汁,他想要回家吃棗子。我心裡惦念著,台灣的蜜棗都是冬天才盛產,這個時候想要買棗子,可能要費點工夫。想著想著,車子開到巷口,因為接下來有事不能久留,便在車上跟爸爸道別,我跟他說星期六就會回家來看你。他面帶笑容:「好孩子!好孩子!我知道,妳最乖。」

這是爸爸最後親口對我說的話,隔著小白的車門與車窗,他最後的遺言說我是好孩子。

我的貓咪,十六年的伴侶。以前生病的時候帶他坐計程車去看病,飄散的瑣碎貓毛總是招致司機的橫眉冷眼。自從有了小白,看病變成旅行,貓咪喜歡在車子裡到處走動,嗅嗅聞聞,與我分享所有的行動空間。他最喜歡窩坨在駕駛盤前面的儀表板上方,彷彿我的前哨衛兵,任務是幫我看風景;直到緊急煞車,反彈的力道將他衝滑下來,他才認命地蜷臥在我的股肱之間,埋頭苦睡。因為有小白,看病的旅程不再是與疾病或死亡太過接近的路徑,揮別獸醫院的藥水消毒味,貓咪會在回到車上時彷若鬆了一口氣對我撒嬌,喵喵叫個不停。這樣的溫馨接送情,在爸爸過世五年之後,戛然而止。貓咪也死了,他沒有遺言,只有下車時隱約黏身的幾根淺褐色貓毛,和每一次緊急煞車之後彷若有物墜落的熟悉。

小白,我行動的家,在有限的空間中,無限的回憶。修車廠老闆的宣言,無異於醫師告知家屬關於病危的診斷。汽車老了跟人一樣,漸漸地,要走上報廢的末路。

所有的相處一開始都不太認真,認識小白時也如此。我以為我可以理性駕馭一切,尤其不能為「物」所駕馭,那便失去做為高等生物的尊嚴。但物之為用,他與我的生命如此貼近,纏繞在身邊,一點一滴,朝夕依偎。他不曾改變,他只是老了,老得無法繼續承載人間溫情,老得不能正常運轉馬達齒輪,老得讓所有喜新厭舊的人嫌棄,老得沒有氣力負荷自己與所有人的安全。

我看著他的老去,每踩一次油門彷彿更推進他與死神的距離,我不只一次哭著對他說:小白你不要拋棄我!不要像他們一樣。他只是沉默地繼續行進,以優雅服貼的姿態,與我無言地對望。在眼淚還沒有流乾之前,我總是不由自主留戀起爸爸在車上跟我說的最後一句話,想念貓咪繾綣在我與駕駛座的溫柔,憶起我姊姊與姊夫今生唯一的看海之旅。

好難!好難跟小白說再見。更難,對愛說再見。●

網友回應