專訪◎孫梓評 圖片提供◎黃裕邦

巷子盡頭,咖啡店外小公園,提早抵達的黃裕邦背影在那兒,一支菸的時間。香港成長,英文寫詩,他對台北並不陌生。新作《微賤》甚至寫了台北101和龍山寺;林柏宏和唐綺陽。「是的,我從來都沒寫過香港的地標。」因為讀過許多白人寫香港的英文詩,潛意識中,提醒自己不要輕易落入觀光客視角;身為台灣遊客,就沒這層顧慮,「當然也可能,近幾年發生比較有情感的故事,在台灣比較多。」

/一本習以違常的建築/

2016年黃裕邦以英語詩集《Crevasse》(後有《天裂》中譯本)獲美國浪達文學獎男同志詩歌組首獎。2020年出版《BESIEGE ME》,卻未有中譯本,他與善寫能譯的陳柏煜合作,由作者隨意挑選文本,譯者接招,初譯版本成形,作者再進行揉捏,甚至修改原詩,往返數次,過程中,譯者慢慢琢磨出作者偏好的選字口味,「他做一個翻譯者的角色做得很完美」,這是作者的評價。或也加入從未發表新作,費時四、五年,才有目錄,《微賤》如果是建築,大抵就是這樣迂迴蓋成的:它確實是一本翻譯詩集,又不是傳統意義上的那種,彼此有著非常細膩的協力與分工。

《微賤》所寫,囊括網路文化,中年焦慮,身體欲望,民俗信仰,除了自身,書寫對象亦涵蓋父親,母親,小狗,前男友,外籍移工,且涉及不少其他同志藝術家作品,「我爸教育程度沒有很高,小時候就在藥局工作,所以家裡總是有各種藥,2015年他生病住院,是我第一次見到他變得很脆弱,那樣大的反差,讓我感覺到我要寫他。」與華語同志文學中的「孽子」傳統不同,「他從來沒有要求我應該是什麼。」由於家人關係緊密,穩定交往的對象也可以帶回家一起晚餐。「寫完我爸,應該寫我媽,問題來了,怎麼寫?那時無論香港,我,小狗,我媽的狀態都不好,所以寫我媽的那首〈龐雜〉呈現某種『一塌糊塗』,當時確實如此。」

從《天裂》至《微賤》,「我從來沒有預期『我要寫一本怎樣的書』,而是把這幾年間的創作搜集。」若有讀者驚訝那書名之強烈,不過是「無答案」的誠實心境。

/有時偷拆一點,有時偷蓋一點/

黃裕邦曾試寫小說未果,但多首詩作非常鮮明有著「敘事」感,並藉此使其詩歌特質中的幽默與譏誚盡顯。他曾把James Schuyler寫給Frank O’Hara的書信刪成〈蘇亦勒俳句〉,此次又將Andrew Holleran描繪愛滋倖存者的長篇《Grief》變成一首漂亮的敘事長詩。我好奇,「剪」與「接」和憑空創造的不同樂趣各是什麼?「創作時我在兩個模式中轉換:寫完『無中生有』的詩,我喜歡跳到『有中生有』,進行比較實驗性的創作,比如刪掉。」

文本挑選是隨機的。《Grief》是他在大學任教辦公室內,等待授課空檔,隨手抽出的一本書。「刪了兩頁之後,突然覺得,好像有東西要發生。」才把整本小說複印,展開刪除工程。「刪,確實是滿難的。你要挑,同時你要不挑。那過程很像在花店裡挑花,你不可以靠得太近,要是試圖去懂每個字,根本刪不掉。得保持一個距離,進入英語的文化裡面,找出人物,事件,地點,時間,就算中間有一些比較抒情的段落,也不能忘記回到故事,彷彿一次潛意識的操作。」刪完之後很久沒碰那個內容,「兩、三年後想到好像有這件事,找出筆記,就把它做完。」有中生有之道,除了「刪除」,還包括「改寫」、「引用」、「對話」。

我也留意到,自《天裂》起,黃裕邦的詩常有特殊形狀與費心結構,比如〈New Balance〉,「小狗走了之後,等了很久,才知道怎麼去寫,或有內容去寫。那時讀了Anne Carson的《Red Doc˃》,那本的每首詩都在一個無形框框裡,我就學她,但投出去沒有人要。奇怪。我重看,沒問題啊;又重看,沒問題啊。人家不要?不認命,要不要改一下?我拿走那個框框,重新找到五行一個單位的pattern,不斷重複這個pattern,出現很多空白,有詩裡沒說的東西。」神祕的是,這個結構,卻形成可以跨行閱讀的效果。就像另首原錄於《BESIEGE ME》書末,一封寫給被圍困的香港的「道歉信」,城市所面臨的種種,拔掉題目後,轉為《微賤》開場,竟「變成一首很gay的詩」,且透過排版,形成兩頁之間,平行句子可以互文的狀態。

/藏在違建裡的違建/

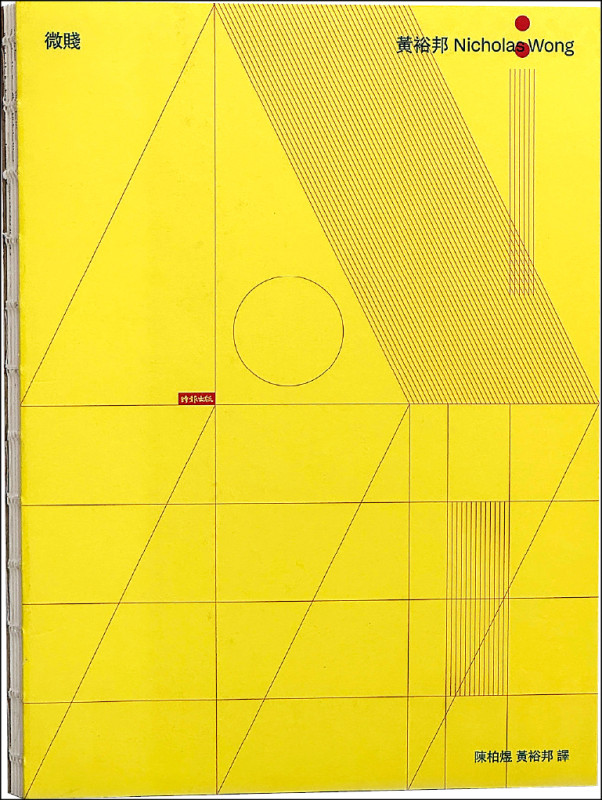

《微賤》由甫獲金蝶獎的吳睿哲擔綱裝幀,透明包膜貼有黃裕邦刷成黑白的肖像,脫褪之後,淡黃色表紙上是簡潔圓點與線條,搭成幾何家屋。裸背線裝,詩與詩中間藏著近三十幅名為《Grief Sonnet》的連作。近年黃裕邦也嘗試畫圖,「我沒受過正統視覺藝術訓練,畫圖時一定要把自己的語言放在紙上才開始。」從斑駁的詩的片段出發,複合材質,塗以顏色,復又抹拭,畫面上出現彷彿墨痕、血漬、刮線、暈染的圖形。若由封底翻開,兩頁近乎全黑卡紙隱約可見模糊手寫字和斷續的白,「那時常被退稿,我就謄上美國編輯的制式退稿信。」黑紙原是複印紙,「我覺得複印紙很可愛很美,白線來自水彩混合潤滑劑,我在queer他們拒絕我的東西。」

另一幢違建,被吳睿哲做成一張大海報:詩集出版前收羅來自網路陌生人的慈悲或汙衊,取消題目和作者,字為單位,看似變得小而微賤,當線條彼此連接,畫面上卻組成一棟有煙囪的薄薄屋子。這行動名為「你將成為被默許的違建」,讓我想起書中一組原名Dark Adaptation、譯為〈暗本〉的詩,是黃裕邦為2018年古根漢美術館「單手拍掌」特展而寫。幾首連作,自粵語歌發萌,虛擬並對話一個2052年的香港。「Dark Adaptation有兩層意思,一是當整個城市進入一種比較黑暗的狀態,你要習慣;同時也是當你身處一個很亮很光的空間,突然關燈,你會看到一些殘影在眼睛裡面,需要幾秒鐘時間適應。」黑暗適應,或也是整本《微賤》基調:戀人成前度,父病,母親憂鬱,小狗離世,香港改變,這些詩既是身處黑暗所寫的版本,也像暗網中,期待被知情者之手撈捕起來的呼喊。

所幸,「宏大敘事」常常並非同志心之所向――有人戮力打造「假城鎮」,有人偏愛「地下室錄音」,有人則以被自己默許的微賤之姿,扎根,茁壯,度過黑暗。●