您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

神神/死亡賦格(每一次醒來都是認真地)

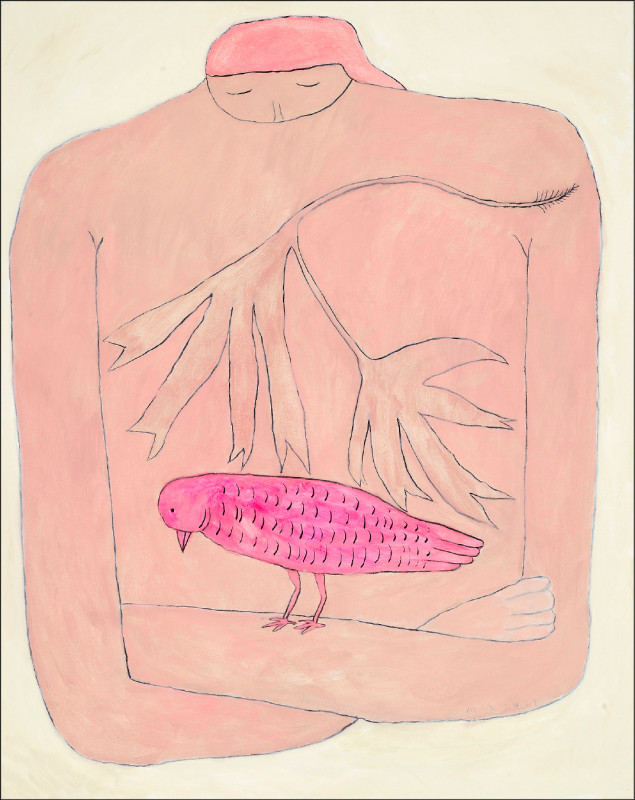

photo:川貝母。www.facebook.com/inca.pan〔神神/自由副刊〕

photo:川貝母。www.facebook.com/inca.pan〔神神/自由副刊〕

一、託生

讀1981年台灣出版的一本長篇小說,裡頭提到三毛,就是在撒哈拉沙漠流浪的作家三毛。書中提到,三毛的丈夫荷西潛水意外剛死,文壇朋友到三毛家作客,三毛見蟑螂爬過去,都捨不得打死,認為荷西靈魂附在蟑螂上,回來找她。

是啊,看過很多新聞,說喪禮現場停了一隻蝴蝶、蜘蛛或蜻蜓,明明花紋都很尋常,卻說牠色澤出奇,是死者幻化而來,來見生者最後一面。

小說家繼續寫道:「她哭男人哭得那麼傷心!但絲毫沒有跟著一起死的意念。她信男人會託著蟑螂來會她,她卻不信死後他們會在一起!」

可是死後的世界太難計算了。何況,在十年後(1991年),三毛確實去了,真正長出一起死的意念。帶著她那一條絲襪,應該是纖維很剛強的那一種絲襪。對活下去的辦法,不是沒有試過,千方百計的。觀落陰,眼睛遮了一條紅布條,說一生寫二十三本書;也聽過她死前給朋友的電話答錄,記掛著朋友。

有一次我看見蜘蛛爬過書桌,細手細腳的,不長一點毛,走起步子還有點優雅,和牠吐的絲細密連成一股朦朧意象,並不嫌惡牠。也許是哪一個故人託牠來見我。不,從沒這麼想,只是放牠走了。很奇怪,牠從書架筆筒和印表機旁溜走,牆壁一點縫都沒有,但真正消失不見了。或許四面牆是有縫,只是人類的肉眼看不到。就像壁漆嗶剝撕裂,說不定藏了一窩白蟻在裡頭鑽爬蠕動,千百隻發出吱吱巨響。

這本長篇小說的作者,晚年在美國也是自殺死的。是聽說,沒有證實。但我對他的歷年作品徹底考古了一番,寫性、寫青年叛逆,對世事充盈著乾脆俐落,老年懨懨直接撒手,不是沒有可能,甚至是「慶幸」,也就這麼辦吧。

說三毛哭男人哭得傷心,繼而提議起殉死,只有他能說出這種話。你想到那個在玉川上水和女人一起自盡的小說家,他也是殉情失敗過的,第一次女人死了,他卻活了過來,還背負謀殺的罪名。但第二次卻是成功的。 photo:川貝母。www.facebook.com/inca.pan

photo:川貝母。www.facebook.com/inca.pan

二、捎信

維基百科有一個頁面是「訃聞」,列出本月分世界上所有死掉的名人。想到「富比士排行榜」,富比士比的是財富,百科比的是名氣。一般老百姓是不夠登上網頁的,死了大不了纏繞一陣子周圍親朋(和殯葬業者),然後遺忘。

這個月死的有荷蘭畫家、前越南共產黨政要、韓國職業摔角選手、澳洲帆船設計師、馬來西亞地質構造學家……說的是他們的社會名分。如果加上述語,就會變成:「曾為德國戰犯辯護,後轉向人權運動,喜歡看超現實電影、喝愛爾蘭啤酒、下西洋棋」,太多千迴百轉藏在這些名分之下了。

歐洲中世紀的歷史文獻,對國王的稱呼常是外表取向的,紅鬍子腓特烈、矮子丕平、駝背查特曼、禿頭查理。這些暱稱既可愛,又有些殘酷。錢財名位,生不帶來,死不帶去,但身體卻是生死牢牢捆綁一個人。矮子一輩子矮,紅鬍子沒可能變黑,駝背不會突然挺了起來。醫生或算命的說:整型也沒用,這是你一輩子體質。

某個台灣名人死訊傳開來,電視新聞的跑馬燈左邊一條(股市)、右邊一條(交通)、上面一條(廣告)、下面一條(氣象),總共四條跑馬燈包抄著這個名人的死訊畫面。那四個歡欣鼓舞熱烈奔騰的跑馬燈,竟是弔唁的白布條子,圍成一個方方正正的靈堂,後來藝能界、政治界、商界、新聞界,全都來獻花。

死訊傳開的一分鐘之內,網友迅速更新維基百科,將名人死掉的年、月、日、時刻,甚至送醫和治喪過程,都填上網頁。例如1973年出生,他的姓名後面寫著(1973~),你覺著那個「~」好漫長,漫長,可是一點都不浪漫,很曲折,崎嶇。突然這個「~」的後面出現了數字,有一個網友敲敲鍵盤打上了,他的死亡年分,彷彿得到了喘息。1973~2018,像這樣,很有始有終的,數字上的排列美感。

我想這世上也許有某個藏在電腦螢幕背後的網友,專門給人即時更新維基百科死訊,姑且叫做「訃聞小天使」吧。手指一分鐘敲出幾百字,有他們速記這些名人之死,竟覺著是幸運的。即使他們好像在遠方眼巴巴等著你死似的。

三、迴還

某位日本色情片男優死了,說是罹患闌尾炎,怕手術留下縫痕(有礙美觀),只採保守治療法,最後引起盲腸穿孔,併發腹膜炎、敗血症不治去世。

之後在新聞讀到一篇小論,說這位男優奉行的是日本職人精神,又推估到幕府武士道,把「切腹」和「闌尾炎」相提並論。我想這是被詩人的對仗癖所害,沒人遞給小刀,介錯人也沒有,怎麼就武士了呢?

倒是朋友在男優死後,把電腦硬碟裡有他演出的片子,全都刪光了。說是哀悼,人都死了,還忙著性愛勞動。無論怎樣在鏡頭前搔首弄姿,淫聲浪語都會變成RIP、RIP、RIP(Rest in peace)。我說你太可恨,該感念死者為後世留下的一絲美意,讓其性感亙古不衰流傳下去。這一生都奉獻給色情產業了,黃泉下肯定也很希望觀眾繼續看他做愛,那是生の藝術,不能只從血汗勞動去看。

朋友說沒辦法,心裡這關過不去。我說你乾脆以後色情片都挑卡通動畫版本看好啦,像是蜘蛛人、蝙蝠俠、高飛狗、小熊維尼演出的色情片。反正萬年不死。漫威英雄和可愛動物你選一個。他想了想,漫威英雄好了,喜歡真人的形狀,那種完美,推到極致的身形(羞)。但獅子王好像也不錯(動保表示……)

從淫聲浪語「下降」到三個字母RIP,我忽然覺得悲哀。有些語言分析認為,流行語常用的縮寫,其實會濃縮、簡化我們的情感。尤其是不在英美語境中生活的台灣人,R-I-P可能就是鍵盤盲打也能找出方位的三個按鍵,甚至無法把它直接還原成Rest in peace。這三個字怎麼就是安眠了呢?

但我想這也是死亡本身,帶給生者的龐大無言和詞窮吧。實在不知道該說什麼才好,我又還沒死過,經驗上的準匱乏。

曾經看過一個綜藝模仿節目,製作人說他們有一個準則,就是已故人士、殘障人士,這兩個是不能模仿的。死亡是「一次性」事件,任何模仿、再現都要慎重為之。雖然我們常對某些死者反覆鞭屍,在心裡罵他,還說跳樓的人靈魂會返回原地,反覆跳它個千次百次,說是枉死城的懲罰。

但這些反反覆覆,都挽回不了死亡是「一次性」的事實。正如朋友是很難一再地重播,甚至倒帶、慢速格放那已故男優的翻雲覆雨。看著那鮮嫩出汁的天菜,已化為一具枯骨,視覺上的衝擊是太刺激了。

但純粹聲覺上,也許是可以的吧?我至今仍會戴上抗噪耳機,很貼近地,聽陳百強、梅艷芳、張國榮的歌聲,包括去年逝世的盧凱彤。迴圈諦聽,像佛經縈繞。有一種鎮魂,一種從另一個世界傳來的窸窣低語,彷彿專屬唱給我聽的。

四、遠行

咖啡廳的地下室是辦哲學講座的,天花板縱橫著一條一條白漆水管線。樓上沖洗杯子碗盤或馬桶沖水,水就會溜過那管線。聽胡塞爾、海德格或漢娜.鄂蘭的時候,水聲嘩啦流過,帶著別人的排泄物和殘渣。是不是很像印度恆河,上游到下游,沐浴、浣衣、焚屍的過程?

有陣子看到兩張桌子擺在地下室角落,一張放同志婚姻公投連署,一張放東京奧運台灣正名運動,講座開始前就一群人圍繞在桌前簽名。我想如果有第三張桌子,也許可以放安樂死公投(最好聽的名稱是「協助自殺」啦!)。

查了一下安樂死類型,以意願分成自願、非自願、無法表達意願;又以作為分成積極和消極,3x2=6,總共有六種形式。「不論幾種安樂死,都給我來一個」,大概有這樣的念想。但想想不可能,如果一桌子的協助自殺法案,發起成員都是要死不活的厭世者,有什麼辦法團結起來,同聲一氣?

或許搞了這樣的運動,找到共同奮鬥目標,和他人產生聯繫,竟然就不孤獨,打消去死的念頭。

日本小說家白石一文曾經提到,要是用繩子把欲死者的手腳捆綁起來,或其他物理形式(例如關押)限制其行動,那世上根本不會發生自殺這種事。用反諷去讀這一段:有人監視,軟一點的說法是看護;繩子使起來暴力,但也暗示著恢復人與人羈絆的可能。事實上這個社會是,連一個願意用手指輕輕碰觸你的人,都不可得;何況是拿繩子綁你,願意多分一點目光看你。

政府是捨不得讓工人安樂死的,放你在街頭抗爭,放你被加班凌遲,要死就死在工作崗位,捨不得一點血(勞動力)流到別的地方去,最好被榨得一滴不剩。能安樂死的,是到歐洲高海拔高科技醫院的有錢人,空氣涼薄,雪在山頂窸窣落下,在透明的氧氣罩內,最後一口氣吁出來,布滿氤氳的水蒸氣。

在六種協助自殺的類別中,「非自願」和「無法表達意願」是非人道的,既不安且不樂。二戰爆發前夕,德國納粹就開始宣傳優生學,消滅猶太人、同性戀、殘障:「為了確保雅利安血統的純正,給這些人死吧!」廣告傳單上的插畫,直接就是醫生和護士掛著笑臉,手上拿著針筒施打氰化物。

現在,談論協助自殺合法化,都不能牴觸「自願」這個最高原則。但也不是自己想要就可以,還要和家屬、醫院共同協商(這也是任何重大身體手術的基本程序)。活著受苦是一個人在受苦,想脫離痛苦,這時家屬和醫院全都冒出來了。

這讓我想到小時候戶外教學或畢業旅行,規定都要給家長簽署同意書,把同意書交給老師,才能參加。如果有一天我簽下安樂死同意書,應該會回憶起這一段,然後哭泣。因為我小時候的聯絡簿、成績單或任何同意書,都是我自己一個人簽名,一筆一畫地,模仿爸媽的字跡。

五、空旅

所上教授問:你學術能力強,為何不踴躍發表研討會呢?我說發表沒什麼錢拿,車馬費都不給,這樣環境太奇怪了。我更喜歡當聽眾,茶會的時候,拿蛋糕搭訕發表人,談論思想內容。自己花那麼多心力寫論文,得不到與之相當的反饋,逐漸就意興闌珊了。

有陣子研討會結束,我常感覺一陣洪水退去,志工們脫下服務背心,沖洗剛搬運過泥瓦的手,岸上的沙子整整齊齊的,彷彿不曾發生任何事。許多事因為熟悉它的流路,瞇著眼都能做好,太順手,順遂,反而逐漸找不到一股與自己生命核心,最深刻,最纏繞的共鳴;或是一股直擊生命核心,可以破壞、粉碎,再重組的力量。

活近三十歲,愈來愈重視,心理或物質上的,與付出相當的反饋,即是「經濟」,一種汁液飽滿的誘因。也明白幼時憎厭大人的世故和市儈,多半由此而來。總想創造,或追尋某些時刻,證明自己不徒勞,不虛此行,沒有白活。也許是過去浪費得太多。

想起中學時的戶外旅行,我竟然一律毫不猶豫都勾選參加。如果是窮苦子弟,可能要斟酌半天。如今想起來,那些旅行半點收穫都沒有。只記得有一次和同學在飯店玩橋牌,他犯規,我把牌弄亂,被他罵牌品差;還有一次是導遊帶動唱,唱歐陽菲菲〈熱情的沙漠〉,大家都唱,就我不唱。吵死了,營隊動不動就唱任賢齊〈再出發〉、王心凌〈愛你〉、五月天〈尬車〉。

還有畢業紀念冊,買那種八成陌生人在搔首弄姿的寫真集,大概是將來同學會搞婚外情約炮用的;或是全校出了一個槍擊要犯,給記者調來碎嘴:死魚眼下三白,殺人犯面相該長這樣。

所以這些,加總起來,算是什麼收穫呢?難道要自我安慰,沒有收穫也是一種收穫,至少避開了一個沒有收穫,不成氣候的地方?

教授又說:你活得太前面了。我曉得meta這個字的中譯,形上、之間、後設,從形上看一個物的本質,從後台看一個言說手段。教授說是跑到太前面去,是超越,是理想,甚至是科幻了。還未抵達的未來,那個未來是一個有愛,不孤獨,傷痕一道一道癒合起來的世界。

我不曉得,活得疲倦,一天要睡十一個小時,才能像正常人那樣進食、走動、有欲望。在人前裝得像一個人。有一次趕去旁聽18:30的文化研究,通勤的高峰潮,看到橋上的車輛萬頭攢動,突然一陣噁心,幾乎要吐出來。黃昏燒紅了半邊天,烏雲和塵霾大片壓下,我還是咬著牙去上課了,因為真正喜歡那個老師。

六、同一

一個醫師作家聊天談到,他評審醫學院文學獎,發現那些醫科生寫的文章幾乎都一模一樣,什麼大體老師啦、解剖屍體啦,感悟生死啦,寫法和他以前那個年代一模一樣。他批評的是青年學子的寫作能力,但我卻暗暗羨慕起來。

死亡如果浮現面孔,醫師將不敢動刀,作業無法進行,會耽誤到下一個病人。最好讓死亡統一規格,同樣一張面孔,看久了就是鐵面具。這樣是為了專業化操作流程,是能救活更多人的。如果死亡浮現五官,有眼睛,有嘴巴,我們將會對它驚愕,指認那是我們所認識,會因為他的故事而猶豫,徘徊,然後受傷。

以前不曉得,現在似乎有些懂了。雖然存在的虛無,一直以一種古老圖書館的塵埃那樣,薄而透明的一層,披撒在書皮封面,始終沒有人打開過它。

一個憂鬱的少婦推著嬰兒車,一路走著。日本許多公園蓋在傍山,山坡鋪著石階梯,她遲疑著,是否要把那嬰兒車推下山,以一種順水推舟、水到渠成的推法。人是該活得適可而止,見好就收。但什麼是「適可」,什麼是「最好」呢?

也許當年喜歡詩,是以為語言的無限性,能將那些宛如全劇終的時刻,一直推遲下去。黑螢幕右下角的,つづく。

十個相處過的教授,九個都是待我很好的,本應該滿足。不愧那時匆匆進了學院,吊著點滴準備考試,麻醉過的傷口壓著藥棉,聽鬧鈴提醒吃藥。兩年無法和人講半句話,沒想過能在課堂上開口,做思想運動。

可是你牢牢記得一個教授,在一堂名為「認同理論」的課(identity,最諷刺的課名)。根本不認識你,只因為你的論文題目做美國,喊你:下來吧,一直在雲端上,不與人接觸。你很訝異,這是什麼比喻?不信你能聽懂,再講第二次,第三次。後來各種精神凌遲、智商懸拋。眼前這個活在自己世界的女人。

那也是你第一次,在學妹面前,在日式料理店,眼淚啪嚓落下。學妹是所內唯一真正喜歡文學。沒有人知道你是花很多力氣,才走到現在這一步的。錯就在你那麼容易信任人,喜歡人,對這世間懷抱過多的愛,一旦失望起來,只是回歸一般水平的愛,連恨一詞都赦免。

也許是那樣的identity,邏輯上的同一律,忒修斯之船(ship of Theseus),一艘船不斷抽骨換髓,問它還是原本的同一艘船嗎?有時似乎是很相同的,例如每一次的失戀,都和第一次差不多疼痛,但仔細想想,又有些差異。一點一點,知道它怎麼復原,教它怎麼還原。

這世上有些人是很適合死去的,有些人是很適合活著的。那麼涇渭分明,涇水和渭水,南橘不會逾作北枳。你曾看過那一條鴻溝,宛如深淵。但至少你一次一次嘗試,嘗試不同的活法。雖然沉睡的時間比別人長,但每一次醒來都是認真地,捧握汁液噴湧的時刻。

網友回應