您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.閱讀小說.長篇精摘】 馬尼尼為/那種鳥發出的假笑聲

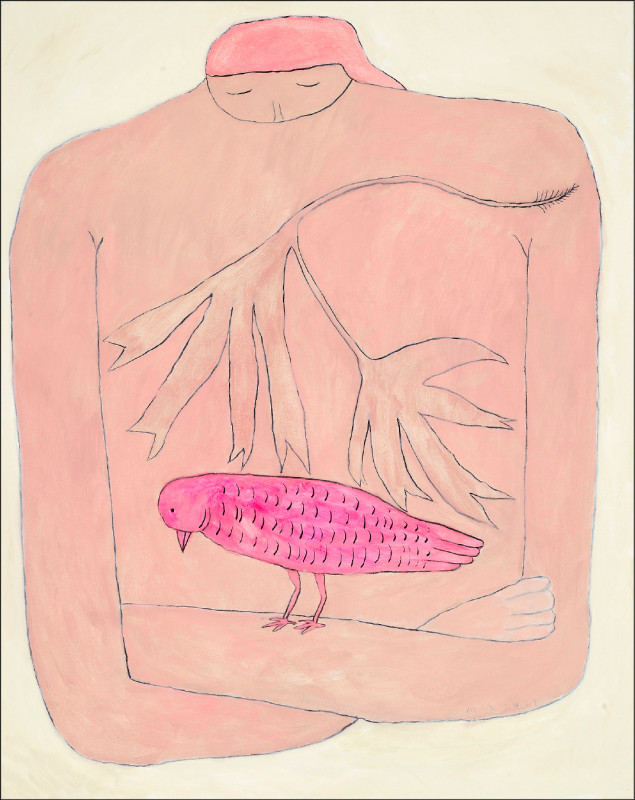

圖◎馬尼尼為

圖◎馬尼尼為

文.圖◎馬尼尼為

.

進去沒

進去沒

小姊姊

陪陪我

.

我住在那棟水墨綠色外牆的房子。房東一家人住在樓上,樓下隔成兩排的雅房出租。我住在最後一間,阿嬌姨住在另一頭。廁所和洗澡間在外面,在阿嬌姨那一頭的外面。黃色燈泡的沖涼房。洗澡要拿著臉盆繞到那一頭,那時候不會嫌不方便。沒見過其他房客,也沒有人大聲講話或聽音樂。房裡一張房東留下的大床架。我放了張單人床,另一半拿來放書。一張書桌,其他什麼都沒有。我從這裡騎腳踏車去上學。

那天半夜,或是清晨,這裡從來沒有在管天氣預報。我大半夜在睡夢裡被巨雷聲驚醒,醒來發現水已經淹進來了,鞋子在漂浮著,還好我睡在床架上。要開燈時發現停電了。藉著外面的路燈我迅速適應了黑暗,抄起明天要穿的學校制服、校鞋、書包,包在塑膠袋裡,找到雨衣穿上。

我走出去,牽到了腳踏車。馬路路面高,沒有淹水。那房子地形矮才淹水了。我滿心奇怪沒看見其他人和我一樣逃出來,也許根本只有我一個房客。屋主也沒有下來,我沒空管別人或是去找阿嬌姨。雨傾盆倒下來,雷霹得我心驚。我一個人牽著腳踏車在沒有人的路燈下,看見雷光清清楚楚地霹在我正前方。我騎去找阿敏,她那裡沒淹。隔天我一身乾乾淨淨到學校去,整夜的大雷大雨好像沒有其他人知道,沒有一個人說起。

很多年後我常有這種感覺。好像很多事只發生在我身上,其他人都沒事。好像是我自己做了場夢,只有我一個人在半夜遇到了水災。

那次水災後,阿嬌姨才和我住在一起的。那棟水墨綠色的房子還在,只是我想不起男女主人的樣子。我會到他們的廚房裝飲用水。有時候,我的學長會來找我。他喊累,借我的床睡一下。他睡覺的時候,我就出去了。出去忙什麼事也忘了。很多人在家裡沒有自己的房間,要和兄弟姊妹共用的,或是家裡一整天在吵。我們這些在外租屋其實是幸福的,可以一個人安靜地睡覺。還有一個有錢的學長,家裡很大很多房間,男男女女同學都會去借住借睡。

我媽媽在我長大後送過我一個大娃娃,她自己買給我的。娃娃在那場水災報銷了。我媽媽去幫我搬家。她把娃娃裡面的棉花拿出另做成枕頭。娃娃的皮有一陣子掛在我家外面。那批金庸的書也泡到水,我沒有丟掉。經過曬很多次的太陽,書像波浪一樣彎彎的,攤不平。我後來借給朋友看,就再沒有回到我手裡了。

在一塊被雷打過的木頭上,拿水洗不掉的黑。那些東西正在偷偷靠近,我隨時可以變壞。可我對這沒興趣,我沒有聞到那種氣味,我沒有掉下去。有錢人的父母一整天不在家,大家像到別墅一樣玩樂。我還很清醒。我渴望的是明天,不是那些東西。那些打雷的聲音,灌進身體耳朵大腦。我的身體收縮了,裙子收縮了。想起小時候那些幼稚的跳舞衣,像泳裝一樣,緊緊包著平坦的胸部、尿尿的地方。全部都緊緊的。

我在房間裡畫水墨畫。畫了放滿地上,貼滿牆壁。我房門沒有鎖,睡覺也不用上鎖,出門也不用。房東太太一定見過我的房間。有次她和我借水彩盤說兒子要用,回來時水彩盤洗得乾乾淨淨。我沒有和她說那不用洗的。

為了賺錢,我到一家新開的夜店兼假日班,認識了幾位華人男子,他們看起來讀過書的。我發現他們會找馬來妓女。那位馬來姊姊不戴頭巾,馬來姊姊很親切,化了一點妝而已。我們去馬來姊姊租的房子,他們送馬來姊姊回去,看馬來姊姊已經醉倒,他們卻什麼也沒做。她們也是多人合租,睡地舖。他們說,馬來姊姊的媽媽死了爸爸走了。隔天早上我沒去上學。

路直直到水毛花沼澤,柚木長在路兩旁。燕子展翅成群飛,一隻燕子被咬死。客廳地板片片裂,神的力量誰知道。那時房間裡只剩下馬來姊姊,我想陪陪她。我知道她假裝早熟的身體。在她單薄床墊上的年尾大風。黏上一隻蜘蛛的年尾大風。她一頭汗地醒來,雙手合攏著太陽,面向阿拉禱告。她的恨沒有理由。沒半點用。那些恨就要飛快地死去。我等雨停就走。風和太陽在外面,變小了些。

她把幾個鍍金戒指在手指上換來換去,我摸了摸她和我不同顏色的手掌,第一次摸了這種黑色,說我可以幫她算命。我聞著她房裡那些廉價的香水味,那種香水很便宜,我也買過一瓶。久了就從藍色變成透明的水發出怪味。

你會遇到三個貴人。以後不做這行。三十一歲會結婚。會生三個孩子。

她聽了笑了。

以後,不要再來了。她怕我揭她的底。

我做這個要很保密的。

月亮風箏,月亮風箏,月亮風箏有三個角,月亮風箏有三條線。馬來姊姊唱起這首歌,唱著唱著就忘記了心事。

那個時候我對藝術反感,對好命反感,專注反叛的事物,嘗試反叛的事物。學校圖書館我已經不想去了。多年後我還會夢到我最後一次租的房間,那最後一間房子。一對老實的夫婦和一個國小的兒子,聽說是抱來的。他們三人住在同一間房間,一間房間租給我。房東會包我的晚餐,把飯菜盛在一個盤子,備好放廚房,我拿到自己房間吃。這樣過了中學最後一年。我很晚回去,他們從來不過問。

在我住過的那些房間,每一個打地舖的房間,我沒有想過要有固定的房間,我喜歡這些舊的房子,這些沒有錢的人。我喜歡和這些不認識的人住在同一間屋子,喜歡這種互不過問,這種光明正大的廉價生活,廉價的安靜。那樣的生活沒有寒暄也沒有廢話,沒有鎖門也沒有侵犯。有朋友來找我也是從大門一路進來,進到客廳,推開我房門來叫我出去。

我在那間房間想過要自殺、想過要當畫家。我和學校請了一天的假,用我的二手相機自拍。沖我底片的照相館店員是唯一見過照片的人。他賣我那台二手單眼,教我怎麼用,我們後來成了朋友。我洗照片用的名字是假名,這世界上沒有別人知道。我寫詩去學生週報投稿用的也都是假名。後來相館整個消失了,我的相機也消失了。他教我用餅乾桶做乾燥箱。那些乾燥劑會由藍色變粉紅色。我媽媽以為是個老舊餅乾桶把它丟掉了。

那樣廉價的生活不用廢話,也不用爭吵。廉價教會我安靜,教我沒有夢想。我每週去老師家裡學畫畫。從台灣回來的老師家裡很空,掛的都是他自己的畫,畫冊翻來翻去都是那幾本。他在家裡教畫的時候,師母會出去。老師的學生只有我們四個人。學費很便宜。因為人少,老師會一人畫一張給我們看。我們就安靜地圍著桌子坐,沒有人聊天,那安靜只聽到老師家時鐘的聲音。學畫的有生物老師、物理老師,還有我和另外一個校外的大人。

老師已經熟透的那些梅蘭竹菊,還有什麼鳥類走獸荷花。我不知道我為什麼要畫那些東西。我沒見過梅花。過年家裡會做假的梅花樹,外面就可以買到很便宜的一大包假梅花。每一朵梅花後面有個小小的孔,安在我們去外面砍回來的真樹枝上,插在裝沙的餅乾桶,吊上幾個紅包袋假裝有過年的氣氛。

我不知道為什麼大家可以乖乖畫那些老師教的東西。生物老師很會畫,她平常就在黑板上畫很多細胞、微生物的。我覺得她很會畫畫,物理老師也很會畫,好像她們在黑板上寫久了,用筆很有力道很篤定。她們為什麼來學畫畫呢?她們好到可以教畫畫了。我把老師給我的畫稿帶回家,從來沒有拿出來看過。我畫我自己的,寫逆我者亡,貼在我房間牆上。

每個來我房間的人都會看到逆我者亡這四個怪字,沒有人笑我畫這些東西,沒有其他人在畫畫。我切割宣紙的手已經變得很熟練,我把麻雀畫得很大隻,把螞蟻畫很大,通通都題上逆我者亡四個大字。畫什麼都題上那四個字。

我拍那些乾掉的人臉太陽花、乾掉的屋頂、天線、夕陽,直到自己覺得了無生氣,失去了拍照的動力。拍那些安靜的東西太簡單了,那些東西早就有一千萬個人拍過了。海邊、漁船、漁腥味、海鳥、破橋,也有一千萬個人拍過了,所以我相機不見的時候我也就算了。

我們白色的制服愈洗愈薄,每個女生的內衣輪廓都隱約可見。我有三套制服,一週手洗兩次,用一種叫藍青的粉泡過,曬起來會變白。房東看我在洗衣時會把他們的衣服收掉,把繩子讓給我。我學長會在這時間來給房東小孩家教,我介紹的,我自己不接。每次他來的時間就是我曬衣時間。我在屋外仔仔細細地把制服攤開,他在客廳的桌子教小孩,好像我們是一家人。

我教的是一個行動不便的小孩。好在他家有錢,他有嶄新的輪椅,梳洗得乾乾淨淨。我喜歡他一切的白白淨淨,他的輪椅。我坐在他旁邊,陪他一起做功課。我後來沒有在任何人身上找到溫暖,我找到的是貓。那些小孩都大學畢業了,只要家裡有錢,沒有哪裡去不了。

我廉價的生活用那種方式摸過有錢人,用我廉價的腦力。廉價的活力充沛。我也想彈鋼琴,於是去我朋友家借琴用。她說聽到我老在彈同一首,從那以後我不去找她借琴了。琴音太大,不是我們窮人彈得起的。我們不敢吵到別人,只是把自己縮得很安靜,不太發出聲音的。那安靜過於激烈,以致我無法一直待在同一個地方。

我們這種人就是很節制的,那才構成大家住在一起的相安無事。像阿嬌姨去到哪裡都是無聲無息的,沒有收音機,更不用說看電視。她就是安安靜靜地看一張報紙,我安安靜靜地讀書。讀書是為了去哪裡我沒有想過。小時候家裡很安靜,什麼都沒有,我才會聽到那些安靜的聲音。每一次風撞過牆壁的聲音,風的靈魂在叫,每一陣低吟的,老樹精的回聲。還有那種鳥發出的假笑聲。哈、哈、哈。

我去偷看過的那些房間,那一個個小房間,那漸漸坍塌的巢穴,漸漸悶熱起來的房間。閃電從那裡進去,那清清楚楚的閃電,清清楚楚的傷疤。那些天生的後來的裂縫。一直裂到天黑。黑成一塊地雷,踩到就要爆炸的。

青學姊也去了台灣讀美術,去那裡讀美術不會有什麼出路。回來努力求生,什麼都要會。後來她開了民宿,和我買書。我把書寄給她,沒有收錢,說下次去你的民宿住。

他們就在民宿那條路上找到她,掉在硬掉的海裡。青學姊很正常。一絲一毫一點一丁自殺的前兆都沒有。正常地說話、正常地穿著、正常地工作、正常地結婚、正常地生一雙兒女、正常地出席朋友婚禮、正常地收到很多生日禮物、正常地去支持朋友新開的店。一手整齊秀麗的書法,流利的待人處事。也許她不該去台灣讀美術,我們都沒有成為畫家,我們沒有人被稱讚過、沒有被一丁點的關注過。她早不畫畫了,她比我更早知道畫畫沒用。

止血的棉花都不夠用了。在那個破爛的碼頭,那幾隻會被宰掉的羊睜大黑眼珠。那裡的野草沒有眼睛。要不要去參加葬禮,燕子,你已經沒有媽媽了。那個禮拜天下午,她留下兩個幼兒,自己一個人走出去。看到那葬禮上年輕母親的遺像,沒有人不會哭。

她的葬禮,因為在疫情深處,沒有人可以靠近。全部的親友,全部透過視訊參加。從她被送進醫院後就斷了線,不知道她被送去哪裡。屍體被包了一層層像保鮮膜的塑膠,被通知送到某焚化場。沒有人可以參加的葬禮,一場又一場。那時候醫院外面停了一排長長的車隊,警察不會去開罰單,每個人只能到醫院門口。

一千萬隻鬼一千萬顆露珠,都在哭。印度茉莉、雞蛋花、黃色的飯、綠色的樹枝,都在發抖。把你的手和醫生的手疊在一起,把疾病關進神的房子,告訴它你要走了,不要再跟著你。你要睡了,放過你。放過你,你一定要睡了。

燕子,你去參加葬禮了嗎?那兩扇窗外都是一樣的風景,剛剛鋪上去的雷聲,雷聲一點一點長大了,插入那都是爛泥的地方。

不能讓你看見那些閃電的。

那些彎了脖子的椰子樹,那些砍樹的巴冷刀。一次一次磨利的鐵銀色刀子。那些被砍了一次又一次的安靜。每一次雨水幫它們洗洗臉,洗不乾淨的。●

網友回應