您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.閱讀小說】 黃克全/解謎者

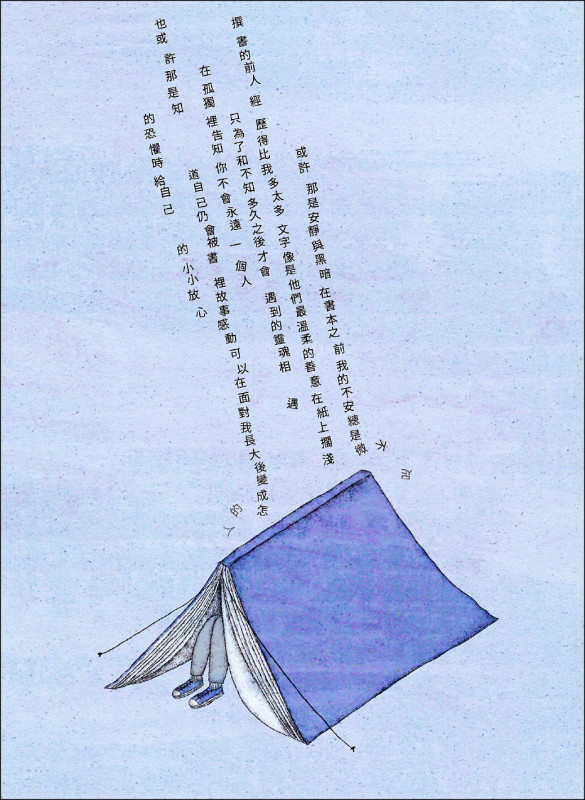

圖◎吳孟芸

圖◎吳孟芸

◎黃克全 圖◎吳孟芸

自己最後一次遇見那個擔負著世間罪惡的人,阿牧,是民國67年在永和竹林路。那時候竹林路還真有成排竹林,竹葉翳影奔閃如飛翼,畫過他臉龐,他鼻梁右側有顆黑痣,彷彿象徵著他內心的陰暗還在醞釀,還在蠢蠢欲動。他驚喜地喊住我,兩眼含光。我倆是久別重逢的好友嗎?我哪是?之前我總瞧不起他,只因為他是那種我瞧不上眼的、偷雞摸狗的傢伙。他肩上扛著一疋綢緞,正沿街挨家挨戶推銷,那疋綢緞是他從某家紡織廠倉庫偷搬出來的,他並不隱瞞,大剌剌地告訴我,好像那是一件值得吹噓的事。在我們那一屆畢業的同學裡,他是一提到就會教人搖頭的那種──聽說他十三歲就懂得嫖妓。「挑女人,最重要的是挑她的腰。」當年他這句話,直到如今還灼灼焚燒著我羞恥的心,好像嫖妓的人是我,不是他。所以好一陣子,我都深恨著他,覺得他冒犯了我。但今天偶遇,他緊接著要告訴我的這番話,徹底改變了先前自己對他的觀感。

你還記得以前我們隔壁村子那個叫金環的小姐嗎?阿牧說,悠悠然點起一根菸。我不抽菸,我說。兩人站在街角聊了起來。

自己不知道為什麼,腳牢牢釘在原地,也許是他提到那謎般的女子金環,也許是那噴出的煙縷本身的莊嚴,使我生起一股介於憐憫與敬畏之間的感覺。記憶隨著阿牧的話,也使我像一縷輕煙回到島鄉那座村子裡。阿牧提起八三么、電影院、冰果室、師部、撞球室……他說,除了山外、金城、沙美,陽翟算是島上休閒的阿兵哥最常去的地方。陽翟集合場旁那間撞球室那名記分小姐,只聽說是村子哪戶人家的親戚,從台灣來的。乖地隆低咚,那付身段、那個模樣,真不是蓋的;是《沈從文自傳》裡少年沈從文眼中那名關在牢裡的女匪酋身材,教人看了倒抽一口氣的那種。她剛來的第一天,我們簡直像是在做夢,心想怎麼會憑空掉下來這麼一個尤物?緊身褲、腿是腿、腰是腰。身上每一寸都是女人,教人看了慶幸自己身為男人。她身上那種美是十足的肉欲,完全沒有思想的渣滓,所以反而絲毫淫邪的感覺也沒有。只覺得性感和美,只覺得自己沐浴在徐徐而來的春風中,淨淨爽爽,比掉淚還來得乾淨。

她特別愛穿那種能表現出自己玲瓏曲線的衣衫,印象中,幾乎每天都換一件,每天都像一幅畫,活色生香的畫。她一來,八三么的生意恐怕差了好多。唯一有點惱人的是,金環對誰都親熱,從師長到伙房裡的老陳,她都好。我對這點起過疑心,搞不好她是對岸派過來臥底的匪諜?但只要你跟她照過面,先前那份疑心就頓時煙消雲散,屢試不爽,這是怎麼一回事?她的身子和眉目是座深不可測的淵潭,望著望著,就要教人歡喜落淚。

你還記得那件奇妙的事吧?那天一大早撞球室就擠滿了人,有兩個球王在單挑。一局勝負賭金押一百元起跳,押到每局一千元,正教人連呼吸都不敢太大聲的時候,龔得勝和七營砲兵連一個兵,不知道為什麼,在撞球室另外一邊用球桿幹起架來。接下來發生的事,直到今天,有時候我還不大相信。金環笑盈盈走過去,當著大伙面前,在幹架的兩人臉頰上各親了一下。眾人都嚇呆了,安靜得掉根針都聽得見。好半晌,全場才突然爆出一陣怪聲怪叫。還有人吹口哨。邱士官長半開玩笑半認真地說:「我也要。」金環二話不說也湊過去親了他一下。

「我也要。」「我也要。」喊聲、口哨聲四起。

那天,撞球室怕有二、三十人吧?只見她不慌不忙,繞著圈子,半個也沒漏掉,給了每人一個香吻。

傳言出來了,「人盡可夫」、「穿那麼露,那麼騷,分明是在勾引男人」。這些話都對,可是當天在現場的人,沒有誰瞧不起金環。在撞球室裡,我們看著她漩渦般的乳房和眼睛──乳房是大漩渦,眼睛是小漩渦,覺得自己往後值得活下去,往後也可以永遠活下去。是金環賜給我們這個權利和勇氣,和福分的。

所以當她突然死掉的時候,大家都都困惑到快發瘋了。她是怎麼死的?憑仗著那種美,她怎麼可能死呢?她的美豔是透明的光,是絲毫沒有破口的那種,她怎麼可能死呢?

卻仍然有謠言傳出,說她是在和哪個兵哪個官相好的時候暴斃的。我對這種毀謗的話深惡痛絕,我深知,再這麼下去,我也會深惡痛絕自己。有人情味的村子包辦了她的喪禮,出殯當天,師部特准各連派一班兵去送她一程。回來後,每個人──包括阿兵哥和老百姓,都一言不發,若有所思地想著什麼。後來我從他們的臉上寫著的密碼,讀出並重現了當時他們睹見、令人驚疑莫定的一景:豔若桃李的金環在眾人瞻仰遺容、逐一繞過棺木的時候,原本姣好的臉龐快速地崩壞……使當時在場眾人無不呆若木雞、面面相覷。

相不相信?阿牧說,幾天前我夢見了金環。她跟我擦身而過,轉過身來,衝著我盈盈一笑。剎那間,從那份笑容中,我明白了當年的謎團,就像從花開中我追溯到花萼、花葉、花托和花的枝幹、根鬚的奧祕。她從哪裡來?她怎麼死的?為什麼身段那麼迷人?為什麼那笑容隱藏著無窮無盡的力量?甚至為什麼她那麼「人盡可夫」?

「你知道這個謎解是什麼嗎?」阿牧斜乜著我──很奇異的那斜乜一點也沒有輕蔑的意思,反而顯得很莊重。他點起第三,還是第四根菸。

「呃。」我眼前浮現出金環月亮般的臉龐,皎白、聖潔,宛如觀世音菩薩……

時間是迴旋且無窮盡的,向四面八方開放。我能夠追察到未來發生的事,日後自己將寫的一部舞台劇是《一條街求愛記》。《一條街求愛記》故事背景是一條住著幾戶單身老芋仔的短街巷,一個父親也是外省老兵身分的落翅仔太妹,阿嫣,常登門跟老芋仔們聊天。故事敘事從阿嫣死在社區附近一口池塘開始,警員抽絲剝繭,把嫌疑犯對象指向了這條街巷的老兵。警員拜訪每一位住戶,鍥而不捨追查下,真相逐漸明朗。

從老芋仔口中的交集點得知,原來是他們給阿嫣錢,交換條件是她脫衣裳、赤身露體給他們觀賞。老芋仔其中之一的葉漢民想進一步交歡,阿嫣拒絕了,葉漢民跟蹤阿嫣到池塘邊,拉扯間阿嫣跌進池塘裡……

正想結案的警員當晚見到阿嫣從霧中走來,告訴他另一個真相。我是自己心甘情願的,阿嫣說,我能做到的就只有這個 。

「這個?」警員不解地問:「這個是哪個?」

「我的身體呀!」阿嫣說。

這一整條街巷住的伯伯都沒太太,只有六號韓伯伯娶過一個幼齒的,但沒到半年她就跟人家跑了。你沒看他們的眼神嗎?天一亮,他們每一個人就拿一張小板凳,坐在門口。

「我是他們所有人的太太。」阿嫣說。

據說觀世音菩薩會應聲化為世間各種身分,阿牧說。小時候,祖母到鎮上一家叫洪記的布莊裁布做衣服,我都會跟班。布莊老闆叫洪運通,名字有梳通命運的功效,但這裡卻偏偏遇到阻礙。那年頭洪運通大概四十出頭吧?長得方頭大耳,講話卻像女人,輕聲細語的。在三十五歲娶的那個太太,兩年不到就走了,沒有給他留下一兒半女。後來洪運通領養了一個女兒,叫紅緞。你假如去布莊,櫃台後面那個一雙烏溜溜眼睛的小女孩就是她。有一次,祖母和洪老闆閒話家常,紅緞在一旁吃一串糖葫蘆,我只瞧她一眼,她突然就把糖葫蘆遞給我,說:「喏!給你!」那時候我個性很彆扭,好長一段時間,我就不跟祖母去布莊。一陣子再去的時候,紅緞的眼睛更黑更大,嘴唇也更紅了,但我已經敢跟她一起玩了。擺在櫃檯上的那支黃楊木量尺,平常洪老闆是不肯讓誰摸的,可是他就肯讓紅緞摸,還教她怎麼計算量尺上銅針鑲嵌的刻度。

阿緞也要我一起玩摸量尺銅針刻度的遊戲。有時還玩起布疋的色卡。我手摸銅針和色卡,指尖卻碰到阿緞軟軟滑滑的皮膚,我的臉一下子紅熱了起來。

「阿緞給你做新婦好嗎?」洪老闆這樣半認真半戲耍地說,他撫摸著紅緞的臉頰。祖母也笑著點頭。從那天開始,儘管自己愈來愈想念紅緞,但我就是打死再也不跟祖母去洪記布莊。到我讀國中那年頭,成衣業讓布莊一家家倒閉,鎮上的洪記布莊又撐了幾年,到底也收了店。洪老闆身子很快壞了,臨死前,把紅緞託給一位印尼來的遠親。不知道為什麼,那天我躲在家裡,但我清楚看到紅緞被帶離開當天的情景。洪老闆笑瞇瞇的,一點也不像是快死的人。紅緞換過來撫摸著洪老闆臉頰,洪老闆微笑中嚥了氣。看來之前風風雨雨的傳聞是空穴來風,說什麼這對父女,白天夜晚不一樣,白天是父女,夜裡是同床共寢的夫妻什麼的……紅緞到了印尼後,還是常有消息傳回島鄉……各種互相逆反的消息使人迷惑,譬如說她做了小學老師,又說她在砂勞越當舞女,甚至還有人說她進入深山打游擊,成為一支反抗軍的驃悍的女頭頭。有一回,她遭伏擊,被俘,關在牢裡。隔天就要被拖出去處決。當晚,一位政府軍軍官來巡房。紅緞──這時她改名莎娜,慢慢褪去全身衣服,露出月暈般的胴體。軍官一陣暈眩,跪了下來……另一個傳聞是她隔天就被拉出去槍斃,但所有的槍都打不響,所有打響的子彈都沒能擊中身體。

我自己對紅緞最多的記憶,停留在兩個小孩在布莊的那幾年,孩子背景是一綑綑、各式各樣的布疋,花布、麻紗、緹花布、繡花布、絨布、西裝料、綢緞、裙褲料,和各式各樣的款式、花樣。我覺得那些色澤,那些花樣,使人安心,也使人發狂。

孩子兩人身影漸漸不動,布疋的花樣花色環繞著四周飛翔。這幾年,金環和紅緞的臉常一起浮現,我總有個錯覺,紅緞日後又從印尼那座深山潛回,化身且化名為金環。阿牧和我兩人,異口同聲地這樣說。●

網友回應