您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.閱讀小說】 林文心/扎根向下 - 3之2

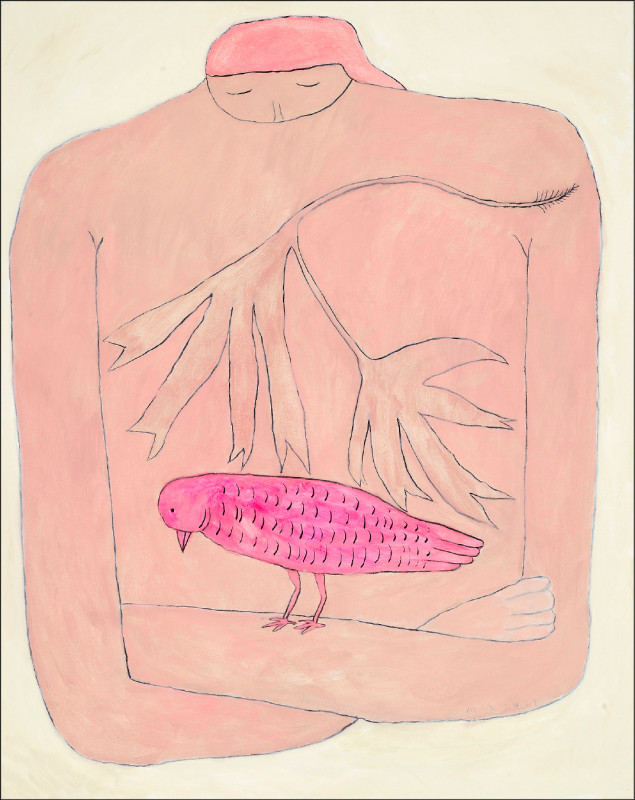

圖◎阿尼默

圖◎阿尼默

◎林文心 圖◎阿尼默

就算我只活過這麼一天,我想自己也能確定,這大概是再平庸不過的一個日子了。

父親上班後,母親洗頭,再回家收拾環境,草草用過午餐,午餐後與我一齊午睡。中間幾次我放聲哭泣,一次是因為尿溼尿布,一次是因為餓,還有一次母親找不出任何原因。

吃飽奶後,母親將我掛在肩上,來回拍嗝。但她拍得太大力了,於是我在她肩上嘔吐,吐了許多,讓她哀嚎慘叫著將我放下,換過一件乾淨衣服。她清理掉落地面的嘔吐物,再順手將一籃子的髒衣服放進洗衣機裡。陽光從窗邊照進公寓,沒有什麼大事在裡頭發生。

還有一次,我是因為電話鈴聲響起而哭泣的,但總是致力於解決我的哭泣的母親,卻沒有接起電話的打算。她在鈴聲之中拍撫著哭泣的我,與我一同流淚。她說:「是不是好吵?好吵喔,太吵了,媽媽知道,真的太吵了。」

這是母親的一個習慣。這一天之中,她經常對著我說話,但那些話,卻又因為太像自語呢喃,而顯得不像對話、不像是向著嬰兒的我所說的話。

或許確實如此,畢竟那一個我還沒能夠發展出語言。

因為只有這一天,於是我嘗試了許多不同的方式來打發時間。其中一種,就是閉上眼睛(如果「一團的樣子」的我有眼睛的話),當我什麼都看不見以後,便能夠專心地聽著母親的聲音。

那些呢喃,經過我一次又一次的練習以後,終於變得足夠清晰。

我聽見她說:「太吵了。」

「不哭了好嗎,不要哭了。我也要哭了。」

「為什麼呢?寶寶,為什麼呢?」

這她最常對我傾訴的句子。「為什麼呢?」張開眼後我總是很想問她:什麼為什麼呢?究竟,你是對我、還是什麼東西感到困惑呢?

●

我不喜歡隔壁洪阿姨。

原因可能有許多,像是她老是以某種故作體貼歡快的口吻尖銳地對待我的母親。當她的手指搓過母親的頭皮,口中掉落的都是一些很無關緊要的街坊瑣事,非常驚人的部分是,隨著每個新的一天到來,洪阿姨口中的那些故事竟然可以不太重複。有那麼一陣子,洪阿姨的故事甚至是我每天的盼頭──這可能是這一天中,我唯一無法預測的內容了。

直到後來我才真的明白了,洪阿姨和母親,她們口中的那些八卦,是世上最隨機的虛構故事:誰家女兒上了哪個野男人的車、誰家男人和家中幫傭走得太近、誰家小孩偷走了文具店門口的玩具。那是洪阿姨帶領的遊戲,母親聽著洪阿姨聊起這些故事,瞪大她的眼睛,不曉得母親知不知道,洪阿姨對她的關心只是打探。可我幾乎非常確定,無論母親對洪阿姨說了什麼,都會成為她和下一位客人的談資。她會像隨機抽獎一樣,對著那位我沒見過的客人說出一個由我母親和禹仁共同出演的故事。

但事實是,洪阿姨看不起禹仁,也同樣地看不起我的母親。

母親就先算了,但禹仁是這個形態的我唯一能夠對話的人,在沒得挑選的情況下,我擅自將他當做朋友。我不喜歡洪阿姨看不起我的朋友。

我問過禹仁:「你知道洗髮店的那個洪阿姨嗎?」禹仁說不知道。

我告訴禹仁:「不知道也好,她覺得你是白痴。」

禹仁說:「很多人都叫我白痴。」

那一次禹仁向我說起了他在小學當中遇見的事。他說最常喊他白痴的,是坐他隔壁的女孩,叫咪咪。提到咪咪,禹仁溫溫地笑了起來,他對我說:「咪咪很凶喔,可是咪咪會帶餅乾來給我吃。」

咪咪成績好,大家都喜歡咪咪,禹仁這樣說。她給我餅乾的時候,我也很喜歡她。

「咪咪什麼時候會給你餅乾?」

「考卷發下來的時候。」

禹仁說,咪咪喜歡看他的考卷,看到禹仁的分數之後,咪咪總會很高興地從書包裡拿出餅乾。

「你的分數一定很差,有什麼好看的?」

「咪咪跟我說,如果她考試沒有考好,那她的媽媽就會不喜歡她。可是她每一次都考得比我還好。」禹仁答非所問,還接著問我:「鬼不用考試的話,你的媽媽會喜歡你嗎?」

我的媽媽會喜歡我嗎?

我想著這個問題,無法回答。於是我對他說,等我想好,下次我再告訴他。禹仁又傻氣地笑了。

那天的禹仁不知道,我們之間沒有下次,我和他的每次相遇都是重新開始。既然現在的我只擁有今天這天,未來的他便再也無法知曉我的回答。

在往後我和禹仁的無數次對話裡,他不曾再次問我這個問題,但我始終沒有忘記。

我的母親喜歡我嗎?

母親在呢喃之際,有些時候,她口中的話含著叼著,便哼成了歌。偶爾她只低吟旋律,偶爾則會搭配歌詞。她在唱些什麼?就算是有歌詞的時候,無論我如何用力傾聽,始終也無法聽清涵義。

那一個時刻裡,洗衣機在陽台上不停運轉、街頭有車開過,如果不是我足夠仔細的話,我想這世界上,不會有任何一個人知道,我的母親正在唱歌。

那道歌聲低微、弱小而且斷錯,似乎隨時能在下一個音節變回說話的語調,但母親她竊竊幽幽地、在只有我和她的公寓之中,持續吟唱了好一陣子。

我還記得當我第一次聽見她的歌聲,竟然能夠感覺到一股強烈卻無以名狀的悲傷。這並不是常見的事。畢竟我早已經度過了無數個、這樣平庸的、相同的日子。我的意思是,在這一天裡,還有什麼事能夠驚動到我呢?

但隨著母親的歌聲,我似乎開始飄浮,浮出了窄小的公寓和灰濁的街區。有些我一生都不該見過的景象,悄悄地展現──我看見溪流細細竄動,水面上頭映有淺淺微光;我看見廣大的水岸,並且知曉那即是海洋;我看見雨珠的輪廓,再隨著它一齊落下。

並不是每次母親都會哼歌,於是有一段時期,我總是很期待地想:也許這次的她又會對我哼哼唱唱、也許這次的我又能見到那些從未見過的景象。

為什麼母親的哼唱這樣細小,我卻有著如此強壯的感受呢?後來我便偷偷地決定了,我對她的歌有所感覺,肯定是因為,在我確實活過的那一天、在那個最初的第一天裡,母親也是這樣地對我哼起了歌吧。

總是該有的吧?這一切的第一天。

我的意思是,從我有記憶以來,我就一直是這一個我、一直是旁觀著一切的、禹仁口中「一團的樣子」的我。可是事情難道不該有個起頭嗎?否則我要怎麼解釋,有些事情我就是知道?

有些事情我就是知道。像我就是知道這個女人是我的母親、那個男人是我的父親,而那一個無法言語、不斷哭泣的幼嬰,那是曾經的我。

曾經我也是那樣被她擁抱,我就是知道。

再後來,被這一個我所反覆觀看的每個日子,都不過是第一天的複製。

反正,如果在這一天之中,母親唱起了歌,那麼我便能夠在母親極淺淡的歌聲中,緩緩地睡去。看著我睡去的母親,隨後會跟著我一齊陷入睡眠裡頭,然後迎來這一天裡我最喜歡的那個無聲時刻。發生在二點三十七分。

因為母親的歌聲、因為她的歌聲所帶來的一切畫面,於是我不太確定地想,我的母親,她或許、該要是喜歡我的吧?

禹仁,你覺得呢?

可如果母親是喜歡我的,為什麼此刻只剩下我,獨自待在這裡呢?

●

我一直是只有自己。不得不說,是在開始和禹仁說話以後,我才真正認識了寂寞。我想有人一直對我說話、我想有人陪我記得這一天的每種可能。

但無論我想或不想,我就是只有自己。母親去了哪裡?我不知道。後來我也不在這個問題上太過琢磨,總之我就是在這裡了,被卡在這一天中,反覆、反覆地觀看,反覆地等待「那個時刻」到來,結束掉這一版本的這一天。

而那個時刻的發生會在午睡結束不久,母親結束哺乳之後。

當母親泌出乳汁哺餵我時,我能看見她乳房上的肌膚泛起一粒粒雞皮疙瘩,或許是因為這一天的天氣很冷。母親懷中的那一個我正一口一口地吞嚥乳汁,而她偶爾蹙起眉頭輕聲吸氣,並喃喃地說:「好痛。為什麼會痛這麼久?」

哺乳痛嗎?會有多痛?我不知道。做為一隻鬼,我並不擁有觸覺。

等嬰兒的我終於吃飽,母親動作小心地收起了她疼痛的乳房。家中電話又響,她看向電話的方向。此時應該要拍嗝了才對,可母親只是看向電話。在她懷抱中的那一個我,或許是因為吃飽的緣故,這次並沒有被鈴聲打擾,甚至,我的眼神晶亮、閃爍光芒,我抬頭看往母親,伸手抓向她垂落的頭髮,表情幾乎是在微笑。

母親因為被我扯動而低頭,她看著我,終於用比較清楚的音量說出了一句話。

她說:「我們一起去一個地方。」

這句話也是一件無法改變的事,那個時刻由母親的這一句話啟動,無法改變、準時抵達。

母親要和我一起去的地方,是天台。

她緩緩爬上老公寓的樓梯。我們住在四樓,她走過五樓、六樓、七樓,再往上,就是頂層天台。

跨過頂層鐵門的那一刻,天空突然變得遼闊許多。周圍地面四散著淺灰色磚片,角落邊不知為何殘留積水,風聲非常清晰。這一天是個晴朗的日子。

「好冷。」母親說:「最近好冷。」

她懷中的那一個我仍然抬頭望她,偶爾發出不成意義的細碎聲響。而母親低頭,此時她對我說出的話,不一定每次都一樣。

她會說:「嗯,我知道,媽媽在這裡。」

「對不起,媽媽在這裡,對不起。」

「我也不知道為什麼會變成這樣,對不起。」

「寶寶、寶寶。」

母親低聲對著那一個我說話,同時慢慢走向天台邊緣。她的步伐不快,卻也不曾遲疑。這一個我跟隨在她的身邊,看見公寓下方是不大寬闊的街巷,以及柏油路上的白色畫記。母親沒有在邊緣停頓太久,她只沉默了數秒,便伸出雙手,很輕巧地、把懷中的那一個我給拋了下去。

每當那一個我與她的雙手分離,母親總會發出一聲尖叫,聲音不大,像是摩擦著喉嚨與鼻腔的歎息,很輕巧地就被天台上的風聲所掩蓋了,沒有誰來得及發現。

隨著大風和哀鳴,母親攀過邊緣圍籬,把她自己也扔了出去。

那個時刻於是來臨。

那一個我墜落、母親墜落。

我和她一齊被她砸向老公寓的門口。方才還那樣寧靜的街區,發出了太過巨大的聲響。

在一樓開著理髮店的洪阿姨,親眼,在玻璃門的後方,看見了一切。

洪阿姨衝出店門,發出嚎叫,相比母親墜落前的聲響,洪阿姨的叫法如此喧譁,聽上去竟然相當像是認真的悲傷。

在洪阿姨的尖叫聲中,這一天迎來它的尾聲。這一個我,正在觀看著這一切的這一個我,會逐漸被廣袤沉穩的黑暗所包圍。

黑暗從不遲到,那是下午的四點七分。

我可以留在天台上,往下俯瞰著地面上被砸碎的我與母親;也可以留在公寓窗邊,看著她和我一閃而過;或者,我也曾經等在一樓門口,仰望我們分成兩次向下落。只要我想,我可以隨時抵達這三個地方。但無論我選擇在哪裡觀看我與母親的死亡,黑暗總是分秒不差、準點降臨。

我是一隻、一團的鬼,沒有身體、不需要睡眠。但每當這個時刻又一次地到來,黑暗就是我的臥舖。我能感受到世界的顏色被層層覆蓋,而我總是安心地想:這個日子、這樣的一天,又結束了。(待續)

網友回應