您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】毛氈苔/紅蟹踟躕

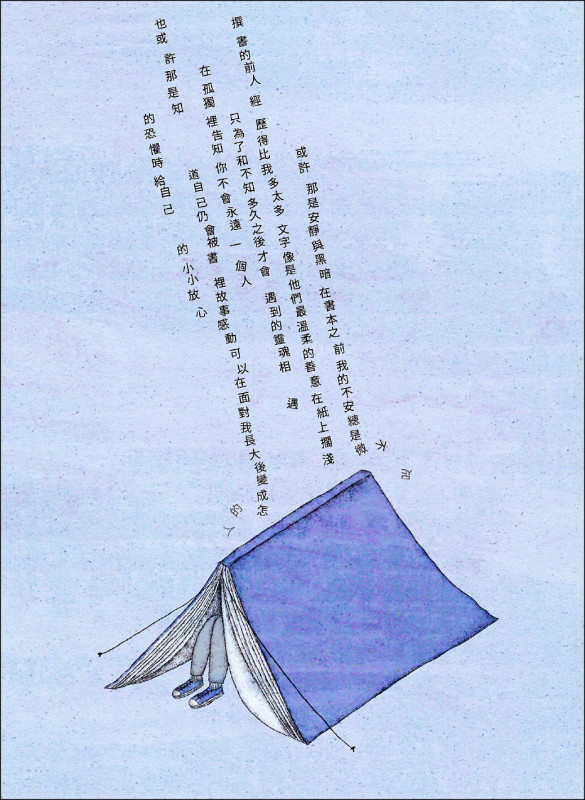

圖◎michun

圖◎michun

◎毛氈苔 圖◎michun

跋涉猶有預感,將久懷的蟹卵釋予浪。

謀生年紀不同,紅蟹的挑戰從出生就開始。初有意識即是漂流,集體而孤獨地等待著陸機會。能順利上岸的幼蟹是幸運,本能地知途,逆著風勢一路上坡,從海灘返回內陸親族所在的叢林。成長即歸鄉,我常想那些幼蟹回返叢林後是否仍保有孵化前的記憶,但無論是否掛懷,隔年牠們一樣跟隨群體遷徙海灘繁衍下一代,不知牠們怎麼看待這片海。

M說清早來海灘看紅蟹產卵,風浪中紅蟹浮沉像舞,懷著使命擁護。

M說她們也正考慮懷孕。

「希望妳能當我們小孩的乾媽。」

海藍色視窗震了一下,字浪撲打過來。與M的關係猛地挨近又撤遠。怎麼有此念頭?

「年紀到了,擔心再過幾年就生不出來。而且這裡借精條件比台灣寬鬆,沒有『已婚』、『不孕』這些限制……」

「當我們都老了,還有小孩可以倚靠。」

海灘重複養大新的生命

當我們都老了──不能確定M口中的我們指什麼。不確定M的懷孕念頭是否早在動身澳洲之前即萌生,她赴澳洲前我們還一同看了《我和我的T媽媽》紀錄片,影片裡的母親同樣喃喃「生囡仔是以後較有倚靠啦」。那時M即問我是否會想要小孩。

這問題早在高中她就問過,包括澳洲打工旅遊的念頭。初識M於高一的教官室,她頂著一頭惹眼紅髮,一雙眉眼非肅即漠,即便那髮隔天就被迫染了回來,但那發問的姿態──那短瞬張狂、熠熠生輝的紅已攫住我。忘了是誰先釋了善意,可能只是調侃或只是默默遞出一支理解的菸,忘了是誰遞向誰,平白於借來的火,以為彼此互懂,懂這升學壓力下的不羈可能,回想起來其實黯淡。大學我續留新竹M則北上,各自面對生活起落,十年繁夢,只在失眠匯聚問候,M談膽識,談一切理性的弱點,確實許多時候她比我更早自覺,親密與理解本是不交集的維度,畢業後原以為M會回新竹工作,但是沒有,M交了女友。

M瞞著我交了女友,震驚之餘仍不免眩惑,想著我與M是否曾有可能而再也不可能的什麼。

於是關心也彆扭。

趕著打工旅遊的年齡上限,M與女友雙雙辭了工作共赴澳洲。那時我工作正遇瓶頸,身心俱窮,聞訊我只表示她們實在無須湊這年齡的熱鬧。M沒反駁什麼,只稱同樣身為生活的勞動分子,她的選擇與我投身創業的行徑沒什麼不同:不存僥倖,不為逸樂,離開舒適圈不是愚勇。

想親眼看看印度洋,後來M只這麼說。

嘴上心上皆反對,仍在平日請假至台北某家電行取了特製的230V澳規插頭三人份電鍋。回程走著走著就下雨了,抱著沉重的電鍋流連陌生街頭,窘於騰不出一隻手為自己撐傘。

並沒有請假去送機,即使真心祝福。M赴澳洲數月後我們才恢復聯絡,M依然是從前的M,我認識的M,易於感傷又堅毅的M,依然熱切地談著權利,生動的生存權、勞動權與幸福權,依然擔憂權利間排擠的眼光──即使耳聞澳洲婚姻平權觀念較台灣普及,然其同性婚姻法案的廢立亦是爭端。

而她們終究選擇隱瞞。後來才知她們初去澳洲十分輾轉,兩個月後才確定打工地點──是個遠在澳洲外海、接近赤道、為印度洋環繞的保育島嶼,有著好節慶的名字「聖誕島」,島上以紅蟹保育聞名,每年雨季,數百萬隻紅蟹從叢林遷徙至海邊交配,蟹勢洶湧而至染紅整片海岸,好欲望的潮水,後繼的觀光潮更是滔滔不絕。M與女友搭上這潮流於島上一家餐館落腳,老闆是馬來西亞華人,同事全是台灣背包客,眾人以華語溝通,大概也是始料未及,想M行前還惡補英文,我笑她完全沒體驗到澳式生活,她笑只是過生活,來澳洲前早有心理準備。

但想備妥的心理本是片面,對未知的臆想總源自原本體驗──沒見過印度洋,問印度洋什麼樣子,也都是各人心中湛藍的樣子。

後來收到明信片,強烈的紅藍分界,蟹群與印度洋,相逢竟感刺眼。翻過面我才發現另張明信片疊黏,兩隻熱帶魚郵票背貼著背,執拗的游姿。沿著邊緣撕開:是珊瑚,無邊的海底美景──「平安在外,無須掛懷」──M也寄給她的母親,即使先前曾聽她抱怨赴澳打工遭家人強烈反對。

海面海底,我不清楚M的家人是否知道她的感情關係了,這部分M從未提過,我也糾結於問。鼓起勇氣打電話去M竹東老家,只聞電話線拉扯的嘈雜聲。反覆數次才聯繫上M的母親,聽不出情緒聲線,M母只留了我手機號碼,說有空來竹東玩。

那是一個熱衷宗教的女人,為爭取自由不惜拋家棄子的女人,沉默離家又沉默回返家庭,電話聲音聽來十分尋常的女人。M提起母親輕描淡寫,這話題我們僅在初識時聊過,欲詳只得「請別過問我的保護色」的回應。

猝然的界線,徙自填海的紅,謹慎維護M在我心中毫無沾染,只是透明。紅蟹出生即是透明。極好的保護色,透明而至無察其個體性,只覺陣勢龐大,蟹蹤廣於路旁門隙床底鞋裡,夾縫的生命,恣意介入人類起居。

「強噬弱,為了生存,與人一樣會同類相食呢。」M提起幼蟹的語氣淡漠,透明並且野蠻,這樣的M想要懷孕,「因為我們無法透過婚姻保障彼此哪,想藉下一代產生關聯。」親屬的關聯,一切情感終究寄望以此確認,返家的路,M說避免人蟹爭道,當地政府在通往海岸的路上實施交通管制,保護紅蟹能夠安全抵達海邊繁衍後代。

「我們願望、爭取的不過如此……」

那是被保障好繁殖的一條路,但不能保障出生後的安穩。孵化後的幼蟹在海裡載浮載沉,甫出生即面臨環境的嚴酷,即便能順利著陸,從海灘回返叢林的成長之途才是遙遠艱辛──人的惡意──我不知道M想要孩子時是否思慮這層了,即使她口口聲聲說她們絕對有能力扶養一個孩子,給他正確的價值觀、能對這社會有一點貢獻。多麼動容,也多麼遺憾,海灘上滿是等待孵化的蟹卵,埋伏又張揚的心理。

或許理解M想要孩子的理由不為抵抗制度什麼,只是澳洲的借精條件比台灣寬鬆,理解其寬鬆來由卻是慨然:認定懷孕屬女性身體自主權,澳洲法律認可孕婦有權單方面決定胎兒去留──能單方面決定另一生命的生,與不生,能不受關係束縛。為此,身邊談著離婚的友人亦打算出國墮胎。凡未能實現的出國皆能實現了,曾幾何時對出國的想像變成如此:出遊出差出嫁出生,比出櫃容易,年前聽同志婚姻合法,直覺是國外新聞,當所有人紛紛換上六色旗幟表態支持,我仍沒有跟進,仍覺與大眾疏離。

如同紅蟹遷徙的觀光潮,時間過去,一切悸動終究只繫乎當地生態。

一切不過求生與交歡。

唯知是自己漠然。即使不應付話題,久處異性居多的理工環境恆常獨身且持中性裝扮,無甚花絮就也添算了花絮,所有人皆認為我是圈內人。初與M女友會面,她也避開了M好奇發問:「所以妳喜歡的類型是T、P還是不分?」

分類總是這般貿然、危險且令人疲倦。如同精子銀行詳列人種學歷性格疾病史,一個合乎繁衍條件的人,婚姻市場的物競天擇,當我這般審視自己,審視自我能夠受孕的器官、體質、意欲的生活方式以及自我價值,爾後聽母親說母性、天性、本能,只感莫名悲哀。

母親總以勸勉的語氣要我別排斥婚姻與小孩,知道她其實是擔憂,擔憂我晚年沒有倚靠。

只是以倚靠衡量情分實在令我生愧,人際間習以為常的相伴其實無情,而我不婚的念頭於母親眼裡只是任性,母親不理解但是包容,包容我像需要倚靠的孩子與她一同過活,想母親在我這年紀已生下我,養大我至能撫養另一人的年齡,適齡的我只是淡然,旁觀友人陸續結婚生子,開始收到「冷凍卵子等幸福」廣告傳單。

倘若印度洋結冰,那些蟹卵就能永遠保存下來了吧。如果生命延續有什麼吸引我的,我只羨慕那種蘊含,不致流徙惶惑,無須背負生而為人的責任與情感。

M正設法懷上的,我只想著釋然。

社群照片裡的M曬得好黑,蓄了長髮,與女友正學浮潛。浮沉像舞,懷著使命擁護。M正準備成為另個生命的母親。

與M認識的年頭亦足養大另個青春的自己。

海灘重複養大新的生命──我沒來由地為那集體恐懼了,逃開青春的感受以後,往昔以為相熟的面目也喪失。彷彿被催促成長又不甘心的孩子,目送M自覺地加入繁衍的行列,從原生徙至婚媒的家庭觀,各自遮掩的心事條件,才覺迭代的承擔是苦,孵化前的記憶維艱,想母親的婚姻生活即是我的童年生活。

而整個童年在市場豬肉攤過,仰看砧板上的菜刀起落,記憶中童年的餐桌皆有肉,日日販餘的肉全交由母親料理一日三餐一家十口。那些年於豬圈漂燙拔毛,往市場撈錢蓋房,也從賭場牽了條看門狗,舔完豬血即往人胯下鑽。狗歿後,童年的豬肉攤也轉租了,家族第三代事業,分家後各自沒落。

那些年看盡一切興衰,一切人工、耗費心思的安排,如同一直無法順利著床的胚胎,回顧只聽旁人說命,說是不夠努力,或推託母體問題。分家前母親一直渴望再添個孩子,中醫西醫大大小小的婦產科,身心萬般折騰,終於在四十歲傳了消息,向廟裡求來的。那時我跟著母親一邊還願一邊採買安胎食品,不很確定自己想要妹妹還是弟弟。

知道母親希望是弟弟。聽聞母親懷孕,我只感到更深的冷落。

懂事後常想假若我是男性一切或許就圓滿了,母親便無須為求子奔走,於家族內的處境或能更符合期待。

也總是在被期待後才始以自覺,砧板上腥澀的紅,曾是腹內最柔軟的那塊肉,長成了持菜刀的手。

遲疑,不安。

跋涉猶有預感,將蟹卵釋浪,如寄,如遺。聽M說好廣袤的藍,我沒能親見的風景,各人心中湛藍的海。

既羨且疲,彷彿終於著床的胚胎。不善泳的M說浮潛:「水淺,浪大,擱淺在珊瑚上。」

「已經習慣這裡的生活,暫時不打算回台灣。」

如果一切情感皆能言謝

窒溺的午後意外接到M母電話,因不熟悉郵務,託我代寄包裹去聖誕島。

「我只知道她有妳這個朋友。」電話那頭說得拘謹,委婉。

離開公司已經九點多了,從市區往竹東的路,是日日上班的路,一徑往山裡深入,冷清荒僻有如幼蟹回返叢林的成長之途。我從未去過M竹東老家,尤其M不在台灣,這趕赴的心思徒顯荒涼,代替M探望家人的念頭使我懷抱天真的使命感,行至半途才想起忘了帶上M寄給她母親的珊瑚明信片。

終究是錯寄的心思,按圖索驥仍要迷了路。甫彎進M家巷口只見路燈下一屏掩菸的影,我認她親,她識我疏,久候顯倦的一張臉在菸霧中吁長了氣,笑得比我還要歉然──倘若再見到M或也是這境況吧──這各自演繹的重逢,如此倚靠而生的親密竟是沮喪,木然從M母手中接過一大箱生活補給及五斤她自己做的草仔粿,不知還能說些什麼,我倆只是不斷互相道謝。

而我不忍告訴M母那些草仔粿無法保存那麼久,無論海運或空運。

恍惚踏上歸途,這日日往返的路,亦是歲月指引的常途,猶如蟹卵釋浪,我並非不清楚當年母親想再生個孩子與我作伴的念頭,只是那份牽掛我直到這年紀才懂,懂得那長久的牽掛,可能在多年以後走上同樣的路,探望M與她們的小孩,遣返我於時間饋贈,迭代的責任與祝福,如果世間一切情感皆能言謝釋然就好了,M那邊的雨季應當已經結束,徘徊我心的蟹步仍然頻頻反顧。

●

網友回應