您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】鍾旻瑞/觀看流星的正確方式〈上〉

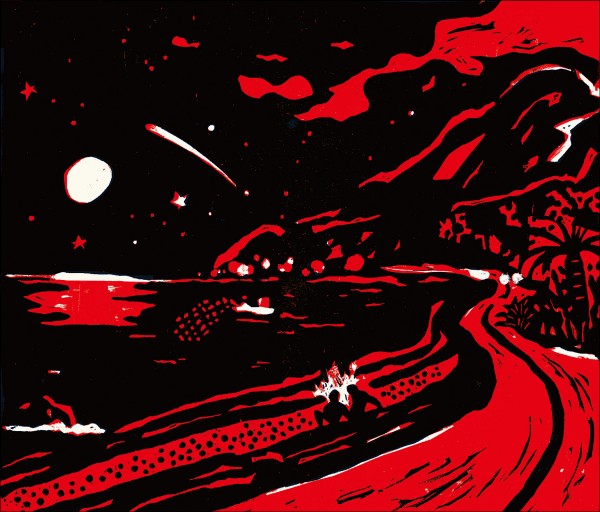

圖◎達姆

圖◎達姆

◎鍾旻瑞 圖◎達姆

夜裡一陣暖風吹過雙腿間,一波波熱浪蔓延,在身體上開滿了花,某一刻卻又突然清醒過來,理解這一切全是夢,只剩大腿皮膚上的濕涼。幾年過去,我再度從同一個春夢裡醒來,成年以後就少有夢遺,那感覺遙遠又熟悉,以至於我不夠警覺地去發現那是一個陷阱。坐在床上悵然若失,剛才肉體的溫度彷彿還留在身上,所有的美夢都是騙局,你投入再多感情,它只給予醒時的空虛。

英文的春夢叫做濕夢(wet dream),和中文相比,一個是在描述夢裡的精神狀態,另一個則是描述因夢而發生的生理反應,從這點大概也可以推測兩種語言看待此事的態度。無論如何,夢境已結束,我現在只擁有四角褲上濕黏的殘局,我歎了一口氣,認命地下床清理,這把年紀了還得面對這種青少年的窘境,我感到自我厭惡。

夢若不在清醒後立刻追憶,很快就會消失在記憶的海溝。我於是站在洗手台前,沖洗褲子,拂去白色的霧,乘著小船在海上試圖打撈,那隻在深海裡不斷製造夢境的魚。

這一再光臨的夢,是由某次旅行的記憶變形而成。那年夏天我剛從大學畢業,和當時的戀人一起到了花蓮。旅行的第一晚,沒有安排任何行程的我們,試圖在街道上尋找酒吧,錯愕地發現這個地方並不流行夜生活,無所適從,又不願倒頭就睡,於是問了民宿的主人。那大叔煮著消夜,告訴我們說沿著公路有個他私心喜愛的海邊,遠離市區的光害,在今天這樣的好天氣下,星星伸手可得。

他為我們畫了一張簡易的地圖,我們便坐上機車,在夜裡一路沿著銀黑色的濱海公路逆風狂騎。戀人的手緊緊摟著我的腰,風從我們身邊用極快的速度經過,偶爾幾段路全無路燈,黑暗像液體一樣包裹著我們,僅有車頭燈為我們指引方向。每次騎車載著某人,我都感覺這真的是生死相依的時刻了,若我閃神,龍頭一偏,後果不堪設想。更何況這次身後的是當時心臟為其跳動的愛戀對象,心中燃起了必須保護戀人,某種類似騎士精神的亢奮感。

因為四周極暗,空中的點點星光突然清晰無比地浮現在我們眼前,這是都市長大的我從未見過的景象,我深吸一口氣,不知是感動還是風太強了,眼角竟泛出一點淚水。戀人突然從後座湊近我的耳邊,他說:「……很多。」風切聲太大了,我沒有聽懂,但我想他是在形容眼前的星星吧,我點點頭,他似乎發現了我並沒有理解,又重複了一次,這次他說的話清楚地傳進我的耳朵。「風這麼大,等等回去耳屎一定很多。」

感動瞬間消散,眼前的星星一顆顆都變成耳屎的形狀。

我的戀人有個極其特別的超能力,他總是能夠用輕而易舉的方式,將辛苦建立的浪漫氣氛毀於一旦,那與其說是不解情趣,更像是某種破壞性藝術,他明白美好事物的漏洞在哪裡,並用玩笑的方式,朝著那漏洞的方向大捅特捅。

當時的我正處於生命中一段感性全開的時期,剛從大學畢業,既沒有像同儕一樣考取研究所,也想不到有什麼適合自己的工作,該在當兵時好好想一想未來,我又因為一些心律不整的毛病而免役。只能靠著爸媽的供給和打工薪水,混一天是一天。回頭望去,青春已經過完了,我的手上卻空空如也,好像什麼都沒有得到似的,當時的感受真的就像歌詞寫的「前已無通路,後不見歸途」。

因為一無所有,所以感到脆弱。我常常因為一些雞毛蒜皮的小事哭起來:打破宿舍裡的馬克杯、考完大學最後一次期末考、路邊的流浪貓對我磨蹭……我都可以往極其傷感的方向去思考,因而流下淚來。在那樣的狀態下,我刻意地去追求感動,大量地讀詩集和看電影,我強烈地被那些美好的事物所吸引,在電影院裡淚流滿面,把詩集滴滿淚痕。在心中對自己發下誑語,立志此生要當一個寫詩的導演,或是一個拍電影的詩人。那次與戀人的旅行也算是某種刻意追求感動的行為。

事過境遷去看當年的自己當然覺得可笑,卻又莫名覺得愛惜,蠢笨卻直接,那樣的階段大概就一生一次,再也不會有了。當時感性氾濫的我竟然會被「浪漫破壞機器」的戀人所深深吸引,真是一樁奇事,但或許就是因為戀人一直阻斷我的浪漫,才能讓我不至於太過敏感纖細。

一直把他當成戀人稱呼,其實彼時我們兩人並未有什麼明確的承諾行為,我們在朋友的聚會上認識,後來我約他出來見面,愈走愈近,最後就如同情侶一般相處了。這樣的狀態已經持續大概兩個月,雙方都沒有人想挑明白講,兩人的關係已達成平衡後,再多說什麼都害怕將之破壞。我可以確定我真的非常喜歡他,證據就是我腦中偶爾會忍不住想像,我們兩個可能會有的未來生活,想著想著感到幸福,那幸福感卻隱約伴隨著陰影,總覺得像是踏著薄冰前行。

照著民宿老闆的指示,我們終於來到了海邊,停妥機車,抬頭一看,天上閃動的星星果然清晰可見。戀人拿出老闆借給我們的一對手電筒,四處探照,找到一處適合走下海灘的斜坡,我們沿著那斜坡,踉踉蹌蹌地向下爬去。海浪聲在黑暗中聽起來就像近在眼前,令人有些害怕,我拿手電筒往海的方向照,大概還有十五公尺左右的距離。

突然,遠處一個聲音傳來:「可以借我一下手電筒嗎?」戀人受了驚嚇,抓住我的手。我們將手電筒往聲音的來源照去,一個少年站在沙灘上,被光線亮得瞇起了眼睛,我朝著他的方向喊:「怎麼了?」他回:「我想生營火,但打火機不知道掉去哪裡了。」

戀人戰戰兢兢地用耳語小聲地對我說:「應該不是鬼吧?」我看他有問有答,也有實實在在的影子,大概是人,便鬆了一口氣,回話:「等一下,我們過去找你。」他點點頭,說:「中間有條小溪,小心別滑倒了。」我們向前走了幾步,真的有條小溪被手電筒照出銀白色的反光。

我們將拖鞋脫下,拎在手上,橫越那條大約兩米寬的小溪,來到少年的身邊。我將手電筒遞給他,他在石縫間仔細摸索,「哈!」他發出興奮的叫聲,終於找到了打火機。他將打火機點燃幾下,試試功能,便旁若無人地開始撿起漂流木,在地上標準且俐落地堆起來,他從口袋裡拿出幾張準備好的廣告紙,點燃火苗,三兩下就將營火升起。

戀人看著他忍不住發出讚歎聲,少年有些害羞地別過頭去。「我們可以加入你嗎?」我問,少年說好。他搬了一塊石頭,在火堆邊坐下,我們便照著做。他轉頭問我們說:「我帶了一些地瓜,你們想吃嗎?」沒等我們回答,他便從背包裡抓出三顆地瓜和鋁箔紙,把地瓜包好後,拿著樹枝,將它們往營火的底部塞進去。

「你一個人怎麼帶著麼多顆啊?」戀人問他。

「本來想和朋友一起來,剛才發現他們已經離開花蓮了。」少年有些落寞地回答。營火橘紅色的光線照耀他,讓他的臉龐浮現溫暖的色澤。我這才清楚地看見少年的五官,明顯不是小孩,但臉上還留有稚氣的痕跡,大概還是高中生。「你們從哪裡來?」少年問我們。我報出民宿的名字,少年點點頭說:「噢,大叔,」原來他認識民宿老闆,但他接著說:「我是問你們從哪裡來花蓮的?」

「台北。」我回答。

「我明天以後也要去台北念書了。」他停頓了一下,朝著火堆又丟了幾根樹枝,「才來這邊看星星。」

「你們這裡星星很多,台北基本上是一顆也看不見的。」戀人說。

「一顆也沒有嗎?」

「一顆也沒有。」戀人斬釘截鐵地重複。

「如果天氣好的話,有時候還是看得到幾顆,而且台北周圍有些可以看星星的山。」我試著緩頰,總覺得少年如果在這樣離愁滿滿的時刻,還要面對這樣的打擊未免也太可憐了。

但少年接著說:「你們真可憐。」啊,沒想到反而被同情了。

在瞎聊一些無聊的校園生活話題後,我們沉默了好一陣子,因為有海浪聲襯底,所以就算不說話,好像也不會特別尷尬。我看著跳舞般晃動的營火,以及在那之下,看起來可憐兮兮的地瓜,眼睛被火焰的熱度熏得有些燙,我將視線轉向星空,試圖稍做休息,看著那美景,我的眼角閃過一道亮光,是流星嗎?我無法確定那是不是我眼花,如果那是真的,那便是我這個都市長大的小孩看到的第一個流星。想到這裡,就真的覺得自己如同少年所說的很可憐。

少年看看時機差不多了,便用樹枝將地瓜從烈焰中救出,抓了一片新的鋁箔紙做保護,用指尖小心翼翼地解放地瓜,他將地瓜撥開,觀察裡面的狀態,得意洋洋地遞給我們看,「完美。」他說。

我們配著浪聲與星光,享用甜美的地瓜,我感到心滿意足。戀人隨手將身邊的漂流木一根根丟進火焰中,被少年制止,他說:「讓營火慢慢熄掉吧,比較好看流星雨。」

「流星雨?」我和戀人疑惑地看著他。

他說:「今晚有流星雨啊,我以為你們是為了這個才來的。」聽到這個消息,我和戀人對看了一眼,興奮地朝天上看去,果然等不到幾分鐘,就看到一顆流星飛過,我們驚喜地大叫。少年聽到我們的叫聲,哈哈笑了起來,我們的樣子在他眼裡想必很滑稽吧。「你們該不會這輩子沒看過流星吧?」

「五顆以內。」戀人說。我則是搖頭。

少年驚訝地張大嘴巴,「那你們今晚好好看吧,會有很多喔。」他為了讓我們能夠安心地欣賞流星,用腳邊的沙,把火焰給撲滅了,未完全熄滅的木頭悶悶燒著,顏色極為純粹,像是紅寶石。

我們各自找了一塊平坦的石頭躺了下來,深黯的夜空,每隔一陣子就有流星閃現,拖著尾巴經過。少年為我們介紹天空裡的星座,他伸長手指在空中為星星連線,毫無慧根的我們,看著他所指引的方向,只看見一堆彼此不相干的光點,一直反覆問道:「在哪裡啊?在哪裡?」他到後來甚至有些惱火,開玩笑地罵我們笨。

我看著流星飛過,喃喃自語:「該許什麼願望呢?」關於我愁雲慘霧的未來?與戀人的曖昧關係?這些都太過自我了,或許我該更大愛一點,許一些世界和平,無有戰事,足以幫助到全人類的願望?我躊躇著心裡的想法。

少年聽見我的話說:「你要先想好,不然絕對來不及的,」他坐起身,「我小時候和我爸來看流星,還帶著一張紙,上面貪心地寫滿一堆願望,都是一些小孩想要的東西,像是有特殊機關的鉛筆盒,因為太怕來不及,只要看到流星來就亂槍打鳥,連續念出一堆願望,還被我爸嘲笑說是饒舌歌手。」

「結果呢?有實現嗎?」我問他。

「我不記得了,不過也很難印證吧,如果你許的願望是原本就有可能發生的事,當實現了,你也不能確定到底是不是流星的關係。」

「你們難道不會害怕願望實現了卻跟原本預期的不相同嗎?我們又不知道流星聽到這些願望的時候想的是什麼,比如說,你許願希望可以不要考試,結果世界毀滅了,大家死光,你就不用考試了。」戀人說完,我們陷入沉默。

他真是不簡單,又一次將浪漫情境毀滅,但他說的沒錯,我們無法判斷機運是如何運作的,再好的心願都有可能蝴蝶效應,層層疊疊導致不好的結果。我也聽過另一說,說世界上的運氣是正負平衡的,當我遇見好事的時候,就代表地球某處有個人正遭逢厄運,幸運得先離開某人,才來向我敲門的。如此想來,許願怎麼樣都不可能是完全的好事,美夢成真可能同時背負著某種罪惡。

但我還是好想知道,如果無視這些後果,我的戀人,心裡面所許的願望會是什麼呢?那願望與我相關嗎?若今晚我只能許一個願望,那絕對是屬於你的。我看著戀人的側臉,心裡面這麼想。

「來不及許願,願望不會實現,這才是觀看流星的正確方式。」不知道在向誰宣告,戀人做出了這樣的結論。

我們沒有說話,在原處躺了好一陣子。那一晚我看了我此生所見過最多顆的流星,但我一個願望都沒有許。

那少年看看手錶,發現已過午夜一段時間,便站起身來拍拍褲子,說:「我要回去了,明天早上的火車,你們注意安全。」轉身走了幾步路,又回過頭來說,「如果我在台北有找到適合看星星的地方,再跟你們說。」

「好。」我回答他,他微笑著走掉。在他消失在黑暗的海邊以後,我才想起我們根本沒有交換聯絡方式,我甚至連他的名字都不知道。(待續)

網友回應