您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.離線生活】 陳柏煜/來自物體的生命

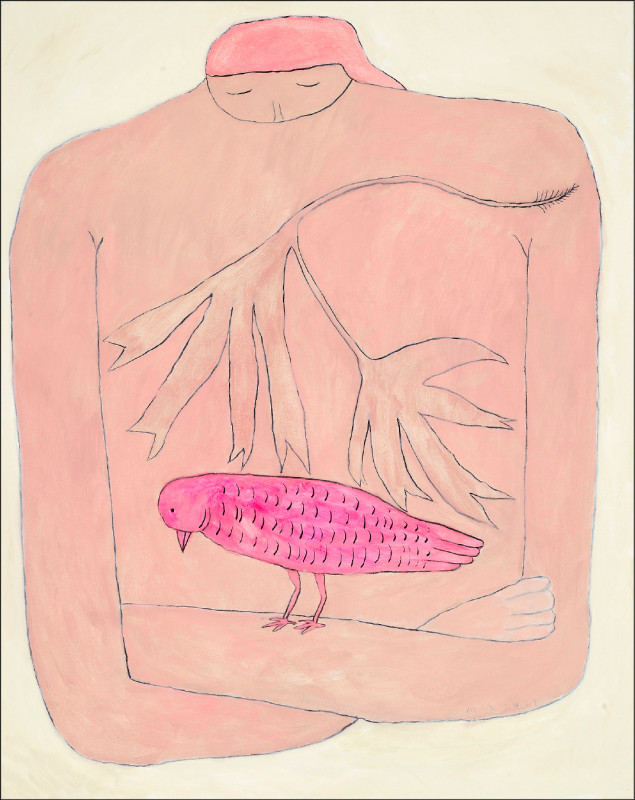

一隻鳥站在分界線上。

一隻鳥站在分界線上。

文.照片◎陳柏煜

有時候,我會突然對寫作非常的疲倦。某個黑色圓盤不講道理地遮蓋了熾熱的太陽;我變成一塊木頭。原本身上散發的思想與意見像發光的毛髮,歡欣地向外伸展,如今已經消失無蹤。說服、傾訴、辯解、闡明,這些動作似乎失去了迫切與必要,我沒有個性地和家具坐在一起,不比桌子、椅子更明智。

變成木頭的我,可以清洗碗盤、倒垃圾、整理舊物,但是不能寫東西,就像被使用徹底的牙膏條,是不可能再擠出任何牙膏了。然而我不因此感覺羞恥。痛苦、慌張也許,因為暫時沒有條目要補注進我的生命史之中,我也拿不出什麼到社交場與別人交換。閱讀、聽音樂可以,但我並不偏好。

可以彈鋼琴,而這似乎成為唯一自然的事。好比吊著一塊濕抹布,它自然會滴水,鋼琴的聲音從我的指尖滴落下來。此時的我與家用的直立鋼琴相像,外黑內紅的蓋布裹住鋼琴,為了防塵,為了保暖,或是當一件吸血鬼的披風,裹住一塊木頭。木頭栓有金屬的弦與踏瓣無聲而精巧的器官。鋼琴是我。

●

連假期間天氣特別好,我和滾滾決定拔掉插頭,把辦公室搬到戶外。公園步道上人潮如織,分散到空地後就不覺得擁擠,有人坐長椅,有人坐草地,有人四處閒逛,像共享一座寬敞的綠色大客廳。我們選定一棵喜歡的小樹,樹形像鏤空花欄杆,因為我們想要多一點陽光,粉蝶般輕盈的陰影只是點綴。

即使隔著野餐墊,下方的凹凸與濕氣仍會透過膝蓋、小腿與屁股傳送上來。感覺就像坐在一顆瑜伽球上,隨時要與身處的環境平衡與溝通。滾滾為我準備好摺疊的小桌放筆電,殷勤如書僮替公子磨墨鋪紙,他知道我截稿在即,進度仍停滯不前。但我把小桌讓給他,因為我還沒有動筆的想法,我說「給你才能物盡其用」。暫時減弱了:螢幕紙張與我之間的緊張感。放下原先隨時要發言、回擊的僵硬肩膀。電腦在我的膝上沉沉的,就像石板,或其他貨真價實的物體。

因為沒有擺脫寫作,卻無法寫作,我不屬於那邊也不屬於這邊,我仍看見文章段落像美妙的色塊組合著,卻不能用詞彙落實它;同時,我也發現它使我得到某種「觀察的特權」,我興致盎然地將新能力用在觀察這個物理的世界、舒服的公園,彷彿我是某種「來自物體的生命」。

前方十幾公尺外,某一家人正享受他們的假日。五、六歲左右的妹妹綁著小馬尾,立著譜架練習小提琴。阿嬤坐在露營椅上享受太陽。爸爸拿手機錄影,或許晚點會上傳IG限動。這是屬於他們的週末儀式,或者午飯後爸爸臨時動念對小女兒說:今天我們去公園練琴?妹妹以她四分之一的小琴,在草地上嚴肅地練習《篠崎小提琴教本》,停停走走,不能把曲子貫串。然後她似乎「就這樣吧」地歎了口氣,垂下琴,開始翻讀樂譜。

●

扎加耶夫斯基〈來自物體的生命〉的開頭詩節:

物體光滑的皮膚緊繃

像馬戲團的帳篷那樣結實。

夜幕降臨。

黑暗你好。

再會了白晝。

我們像眼簾,事物如是說

我們同時觸及眼睛和空氣、黑暗

和光,印度和歐洲。

●

關於第二人生這種事,我很早就有了體會。為什麼會對眼下的自己感到不滿呢?為什麼例行的人設底下,開始浮躁呢?每當這些念頭出現,我感覺自己像隻將要脫殼的龍蝦,殼與肉之間傳來陣陣難耐的癢。這時就得隱遁至第二人生。進入另一條敘事線。

一直以來,我認為「井水不犯河水」是最好的保護之道,所以總是在寫作時刻意繞開我音樂工作的相關內容。得處處留心,哪邊的顏色是否「汙染」了另一邊,免得最後都混亂了。今天算是破例。

我從高中開始參加學校的合唱團,大學時進入以高中學長為主體組成的合唱團,因為連續幾屆都有人數不等的新血加入,把這個團體想像成年級數或樓層特別多的男生宿舍也是可以的。合唱團固定的練習在週六,演出前則會安排其他加練時段。接連數年的週末時光因而被預訂下來,隨著半年一場製作的週期,重複練習與準備。由於和高中好友一同報名,我並沒有感受到這是種「損失」或「支出」;然而所謂大學生的週末我大約是沒有體驗過的,系上及其他朋友群的萎縮,也是事實。

然後,開始隨合唱團到全國各地巡迴。到美國巡迴。到歐洲參加音樂節與比賽。土耳其、新加坡、馬來西亞。排練室(飯店會議廳、教堂、學校)是我們最熟悉的地方。依靠窗外的景色、食物的風味,想像所在的國家。事件:讀譜、背譜、記註排練細節。地點:遊覽車上、樓梯間、餐桌旁。(關燈躺在旅館的床上說話。)離開音樂廳時,往往只見過出入口與後台,對華麗的大廳毫無概念。

五年、十年過去。

──突然一次在廁所擦身的鏡中,看見某人熟悉的臉之外,多了一股中年人常見的神態(柔和的表情?還是疲倦?)突然想起穩定交往的他,二十出頭時像隻小老虎風流浪蕩的樣子。但這些是少數例外。

會一次次地回到合唱團的團練,幾乎是逃跑似地來,會不會是因為,這裡有種頑固的、不變動的場景與事件,讓人安心地(自曝要害地?)進入物體的生命中?就像「自動駕駛模式」。我對身邊團員的人生是全然陌生的,可是我知道他的呼吸習慣,就像他知道我的咬字習慣。只要樂曲開始進行,不需要思考,我們隨時聆聽彼此(「他狀況好」、「他狀況不好」)以調整音色、共鳴、和聲比例。也許透過物理上的調整,還有其他什麼也一併調整了也說不定。

某次星期日晚上在高雄演出,復原場地、將器材搬上遊覽車都近十一點了,我們要連夜趕回台北。那趟北返的夜車特別長(遇上假期塞車?),沿途停了不知道多少休息站,上下車都像夢遊。耗盡體力的團員們睡睡醒醒,載運在無止盡的夜晚與高速公路上。就像是畜欄裡的牛群或馬群,挨著彼此,有的在睡夢中跺腳噴氣,有的瞪著晶亮的眼睛。凌晨三點,我們下車各自回家。

關於作家的我,合唱團的團員們一無所知,也許,有些朦朧的印象。可是這對他們不大重要:我是「後來」才成為一名作家的。

看似在醫學、機械、心理、社工領域擁有各自的人生,卻有部分的根系緊緊纏繞在一起。面對這些合唱團團員,我會有種奇怪的感覺,彷彿被深刻地理解。同時意識到那理解非常偏頗、有限,比如他們不知道身為作家的我,如同不知道音樂廳的華麗大廳。而我想,之所以能感到一種被洞穿的理解,必然是因為他們所理解的部分,像是流血的傷口,雖然區塊很小,卻劃得很深。

先是擁有共同的光陰,接著因為累積到足夠的量,漸漸演變為一種特殊的時間感。

我們常在上台前對彼此說一聲「上班了」。在練唱演出外,我們鮮少額外約吃飯、見面。或許真的就像同事,可是又好像不只如此。剛開始幾年,我們會在化妝間裡合照。後來我們都不合照。●

牡蠣、天體、飛起的帽子。

牡蠣、天體、飛起的帽子。

物體生命(船形物,透過十字紋玻璃來看)。

物體生命(船形物,透過十字紋玻璃來看)。

合唱團(五隻聆聽中的陶瓷狗)。

合唱團(五隻聆聽中的陶瓷狗)。

網友回應