您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 楊智傑/かみ

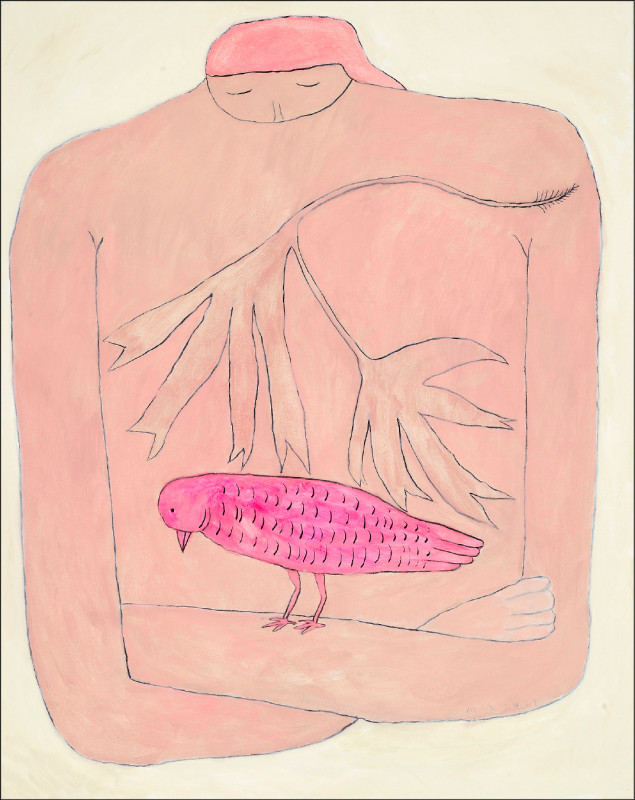

圖◎唐壽南

圖◎唐壽南

◎楊智傑 圖◎唐壽南

十年了。一年之中總有幾個月我是病的。毫無生產力,失去社交機能,成為這個小小晶銀齒輪不斷不斷滾動的世界裡被鄙夷的發出淒厲叫聲的鏽鐵屑。

我躲在房間,晝伏夜出,夏至過後天亮愈來愈早,像漲潮的海灘慢慢淹沒我無眠的肉體。我極度恐慌。用力地拉起窗簾,將之整平,就是為了保護此時此刻沒有皮膚的自己,任何從那邊世界來的、過於富有邏輯的話語或聲音都如火紋摸痛身體,摸走呼吸。

我不是這裡的人。我很清楚,從小就是。總可以在虛幻嘈雜的人潮中精準地辨認出那些假裝在這裡的人的氣味。這是一種天賦,我鼻腔裡的嗅神經存在於不同維度,那些暴衝進來的氣味分子有的甜美,有的酸澀,有的極其虛偽。

虛偽虛偽,虛假的偽裝。就像許多病著的月份的清晨,我戴上鼠灰色寬大的漁夫帽、口罩,並掛起一副沒有度數的眼鏡踏出房門那樣。

清晨有股腐敗味。所有惡夜中不堪的鬼魅、啜泣、敗北在陽光下急速萎縮,被抽乾水分,賞上兩個明亮的巴掌,褫奪名字,成為沒有身分的殘穢。

爽快。天亮來得乾脆又狠心,那些清晨穿過我的老先生們健康得體的笑容,他們身上的汗水象徵一種不斷代謝不斷轉動的社會軌跡,絕非那種就算身體在移動靈魂仍卡在二十天前床裡的我能理解的。步伐輕盈到甚至可以輕易跨出幾頭藍鯨、幾支流行樂、幾座亮得裂開的賽博龐克城。

我走進超商,快速地辨認出店員及兩位顧客的身分。

他們都是這裡的人。不是跨過一座龐大的夜,把星星養在腹腔裡,咳出血色銀河的人。那個大夜班店員──他是混種。雖然雙腳浸泡在黑夜,但手仍拚命地攫住那條綁住所有這邊的人的潔白鋼索。天知道他有多努力,努力到說了整個晚上的歡迎光臨還能對我擠出稍嫌不合格的友善笑容,這大概是成為這邊的人的一種條件吧。身為人的條件。

早上五點四十五。這個時間在這裡的人類不是重視保養的退休老爺子,就是資本主義永晝普照下被迫放棄健康生活的勞工。而我兩者都不是。

我沒有能力傷害自己,我的手太小,心太軟,日子太矮。矮到被鋒利蔓延的換日線割下腦袋,被四月五月輪流使用,沾滿食物碎末和臭酸液體後揉成一坨難看的垃圾。

此時此刻我對自己極好。我鄙視昨天那個刻薄的自己,提起購物籃(誰會在超商用購物籃呢?超商不就是讓趕不上超市的人圖個方便的亮盒子嗎?難道真有永遠趕不上超市的人?),拿起御飯糰、麵包、豆漿、餅乾,考量的唯一目的是──活下去。價格不在考慮範圍,至少對一個已經一週沒有出門沒有花費任何金錢的飢渴之人來說一點都不重要。富有這種感覺,是比較出來的。我會買蛋糕,買飲料,不看含糖量。

一切能讓我活下去並榨擠出多巴胺的事物都是かみ。超商蛋糕欺騙人的化工甜味。好久好久不見的友人一句沒頭沒尾的關心。睡到傍晚被黃昏走上腹部輕輕嚙醒;懊悔不已時聽著手嶌葵試圖安撫自己。麻痛的頭腦難得安靜下來以致可以敲出幾顆乾淨的文字──都是我至高無上的かみ。

かみ。かみ。我活下去的希望。我還活著的原因。

我買了一個兩塊的提袋。拿了好多份免洗餐具,徹底接受成為自然環境殺手的文明人。我拋棄那個瀕死仍假意良善的自己,那個曾在烈日下以手臂環抱商品,做出一個虛假的囊袋,一路灑落繽紛色彩在街上的自己。

像撒下脹滿色素的麵包屑,等某天大腦失去機能時可以沿著記號不假思考地辨認瑩透琉璃的消費社會。

我緩緩地走上樓,打開門,停住讓貓蹭兩下,關上門,褪下口罩、眼鏡、帽子、外套、皮囊、骨架、攤回一坨沒有形狀的邪物。

角落堆滿七、八袋數週的垃圾(以及永遠趕不及卻持續刃打自己腦門的〈給愛麗絲〉),碗盤脊椎一樣被搖搖晃晃地疊起來,筷子散落一地。夏天了。白天室內氣溫三十度。臭酸味纏勒空氣,扭出滿滿的屍水,而我──榮幸地被歸為同一類。

四天沒洗澡,頭皮發癢如供數千隻蚊蟲租賃無限啜飲,有時實在忍不住一抓,刮下滿滿的發臭的油水和皮屑,皮屑在暗室中旋轉、拋亮,綻出一場羅曼蒂克的小小雪災。瀏海如油管根根分明,全被撥到耳後,用帽子藏了起來。

我的身體散發一股酸味,像超市打烊前買回的即期肉品被遺忘在冰箱深處一週後令人作嘔的氣味。死的氣味。

真是噁心。我的骨我的臉我的手指節我的腹下肉,我的思想我對他人的妒忌都愈來愈老,醜成一具屍體。

深夜躺在床上,夜鷹的啼叫把三點戳破一個洞,伸進我的腦袋並恬不知恥地產下一袋袋金黃的細卵,黑色幼蟲在卵膜中掙扎、撕破,更多的夭折在裡面。我疼得叫出來。今年,這樣的日子已邁入第四十二天,每一天我都在等。等時間被什麼東西吸引而露出破綻時伸進它的眼睛挖出黑黑亮亮的惡意。我會緊緊捏住它。

若かみ是活著,那人的惡意便是死的匕首。鑲嵌紅寶石、青金石,雕上昏黃花邊的那種美得不得了的死。

曾在某次於房內倖存後拿著大醫院的診斷證明鼓起勇氣進入缺席許久的課堂。「憂鬱症。你是去哪裡玩了吧。」長髮男老師露出質疑的臉,並在課堂之上大聲複誦出來。我緊繃地抬起頭看著他,感受到嘈雜的課堂裡有些眼睛正看向這邊。每一雙都很黑。斷垣殘壁上吊著數十顆青黑的彈孔。長髮男皺起眉頭思考了非常久,我甚至覺得那已是一種善意。

「只能請開證明這天,其他天不能。」

我彷彿被一疊厚達十公斤的診斷證明書用力甩臉。我感到被羞辱。這跟請產假只能請生孩子那天一樣荒謬。「我知道了。」接過診斷證明,默默沿著原路走回位置,發誓自己再也不讓學院體制啃碎自己好不容易顫抖焊起的玻璃皮囊。

當下的我鄙視自己,鄙視自己為了這堂庸俗的學分特地跑去醫院花近千元請醫生開診斷證明,並拿來課堂上做為掌握權力者傷害自己最有效的手段。

當然,我還傷心。傷透了。那學期我沒再出現在學校過,我覺得好丟臉,好氣憤自己的所有作為,我回家將診斷書撕碎,揉成難看的樣子丟進垃圾桶。跟我一樣難看的樣子。

但我不會輕易拋下自己。縱使自己變得再難看,再惹人嫌棄。

因為我已經被拋下過,已經哭過,已經用盡全力狠狠恨過。終於看清時間的眼睛,創痛尖牙上年幼的牙結石──我終於看清自己所擁有的一切是多麼的虛弱。

包括那些凶悍的恨。

對父母的恨、對伴侶的恨、對時間的恨都相繼老去。傷口乾枯,骨髓脆化,下一秒便碎出一整片宇宙的白化症。曾經痴狂的愛也老去,眼淚的尾巴也老去,對自己的鼓勵和攻擊也終將老去。死亡也會老去嗎?某天它也將變成一張嬰兒一樣惹人憐憫無能的表情。如此如此的陌生啊。

忘不掉無限接近死亡的那次。我拽著胸口無法呼吸,氣管彷彿縮成粉塵,血液被恐慌絆倒在血管裡。感覺到頭腦缺氧,呼吸截斷在咽喉。「對不起,我需要去掛急診。」台前的老師露出憐慈的表情,問我需不需要幫忙,我說不用。

一路上跑啊跑跌倒啊跌倒我幾乎哭了出來。

但或許是氣溫過高導致一切都被蒸發了。意識開始繁殖出星星的贗品,跪倒在地上的我感覺自己即將暈眩過去。

「活下去。」忽然不知道哪來的聲音將眉心敲出一圈金黃的穀穗。

叮鈴。我輕巧地站了起來繼續跌撞至急診室。護理人員將我攙扶進去,確認意識並引導呼吸。我吞了一把好看的藥後躺在床上緩緩閉上眼睛。

即將沉睡之際腦海浮現剛剛的「活下去」。

活下去。那是誰的聲音呢?十年了,我仍沒有搞懂。在沒有人能走進的那些年;在那場過於嚴冷寂靜的暴風圈中還有誰的聲帶能磨擦出波紋呢。

かみ。

難道我是自己的かみ嗎?かみ。かみ。我活下去的希望。我還活著的原因。●

網友回應