您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】女路

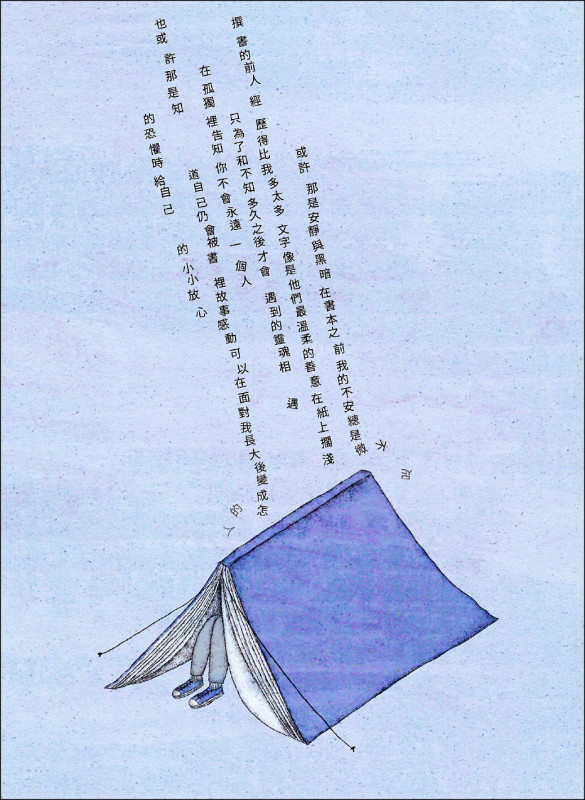

◎李志薔 圖◎陳裕堂

記憶中,那是一條灰濛濛的遠路。

前方是水泥廠陰翳的幾何線條,單調而泛白的場景。路的一邊,山色已被採礦炸得面貌模糊;另一邊,低矮破落的鐵皮木屋一律髹上黑漆,風吹雨淋後,已現出斑駁的顏色。祖母那陰濛濛的背影,一跛一跛地,在塵沙漫漫的土路上交替踩著,一種無聲的節奏。

太陽才剛露臉,祖母便已穿好那套終年不變的對襟短褂,隔著一窗玻璃等我了。

她那髮髻往後梳得好齊整,一張薄施了脂粉的臉,看起來光采煥發。出門前,她猶鄭重戴上雕花首飾,灑上桂花凝露;但那光華終究是短暫的,一下子便被汗水給濕糊了,褲管下,卻依舊危機四伏。我看見祖母細弱的腳在風沙中顫抖著,脊背因劇烈的起伏彎成一柄長弓,那條路,便像永遠都走不完似的。

往往在這時候,年幼的我會不耐煩地發起撒來,從背後扯住她的衣角,哭說:「阿嬤,我要回家……」每當我拗起脾氣,祖母便會停下來,苦口婆心安撫我說:「快到了!快到了……阿公在等著我們呢……」然後又一拐一拐地牽著我往前走,只是這次,她的腳下便舞得更急了。

然而到了哈瑪星碼頭,根本看不到祖父的蹤影。舉目四望,只見濱線鐵道縱橫交錯,火車的白煙把港口蒸得霧恍恍的,苦力們扛著物資往來廠房與車站之間,吱嘎的流籠割開泥灰的天空,偶有一兩聲嘶裂的船鳴從海面傳來,斷斷續續的笛音迴盪在天際,聽起來便彷彿怨婦的呻吟。

說是祖父,其實我也未曾見過。我只在學甲老家的廳堂裡看過一幀照片,十幾個面黃肌瘦的鄉下人擠在稻埕前,為祖父送行。相片裡,年輕的祖父穿戴整齊,斜披肩帶,背後白旛似的旗幟上書「祝出征李銀霞」幾個大字,成了目光的焦點。祖父眉眼低垂,一副不知所措的模樣,那僵直的窘態,實在讓人很難把他和當時精銳的日本皇軍聯想在一起。

我也很難將年輕的祖父和眼前這個老嫗聯想在一起。只聽聞當年祖母為了下嫁祖父這個窮光蛋,連夜收拾細軟,偷偷私奔回老家。如今,所有浪漫的情事都已化為歷史的餘燼,再也無從追憶。只知道那些年,戰火還在天外燃燒,被徵伕南洋的祖父卻從此音訊全無。年輕的祖母為了撐起家計,每日天色未亮即起,穿上粗布衫和圓斗笠,扁擔裡、外挑著四個哭哭啼啼的孩子,顛顛晃晃便往田地裡走去。那時最大的父親才六歲,一路跟在後面幫忙拎水壺、扛農具,兼要照顧三個剛剛學步的弟弟;置身在霧茫茫的田岸邊,看著祖母暈濛濛的背影,父親說,當時他總以為,這天,彷彿永遠也不會亮似的。

然而躲過了寒冬,卻躲不過兵燹與荒年。餐桌上,天天都是醬油飯配地瓜籤,加上美軍飛機轟炸連連,祖母在躲炮火之餘,夜裡還得幫人編草蓆、做裁縫,才能勉強填飽幾隻大口。後來實在沒法子了,只得聽從親友勸告,把最小的兒子送給富人當養子。父親說,送走么叔那晚,祖母一路哭喊著追到鄰村;返家時,一身破爛的衣衫都跌出血來,而她的臉上,錯綜的淚痕卻猶然未乾。

好不容易等到戰爭結束消息傳來,村子裡被徵調的男丁陸續歸鄉,祖母卻盼不到丈夫的身影。看著別人歡喜團聚,祖母悵然若失,天天都走老長的路去公所詢問,卻得不到一個肯定的答覆。父親說:當時,他經常夜半聽見床邊傳來祖母的啜泣,咿咿嗚嗚的聲音,和著窗外唧唧的蟲鳴,聽起來像鬼魅的哭號。

也許祖母的淚水早已在戰前流乾了。記憶裡,她總是枯槁著一張臉,殷殷地望著哈瑪星的海面發呆。但海風斧斧,頻頻砍斷她遠眺的視線。前方已然山窮水盡,祖母卻猶不死心,逢人便問:「有南洋回來的漁船仔否?」二十年了,哈瑪星的漁家早已熟知這個老嫗,只能赧然微笑,或投以同情的目光。我在背後亦步亦趨地跟著,那細瘦的身影趑趄在無人的岸邊,前方是滾滾翻湧的浪濤和無聲遠去的帆影;有一瞬間我嘗以為:要是沒有大海的阻隔,這段路,也許祖母還會繼續走下去。

好多年後,我才從大人的口中聽到故事的全貌。

那時,戰事息偃多年,家人早已接受祖父亡故的事實。娘家兄弟憂其艱辛,三天兩頭來催祖母改嫁;但她卻堅持生要見人,死要見屍。一日,忽然傳來消息,說祖父沒死,卻是躲在馬來西亞的某個荒島,後來被一艘躲避颱風的台灣漁船發現,這會兒,就要載回哈瑪星了。祖母一聽,欣喜若狂,也顧不得識不識路,便牽著年幼的父親一路從學甲往高雄走去。

那真是一條迢迢的遠路。整整兩天一夜的路程,放眼盡是農作、田疇、戰火蹂躪後的房舍和望不到止盡的天空。路上人車稀少,唯獨兩旁的雜草、樹木肆意地蔓生滋長;若遇狂風大作,掀起漫天塵沙,瞬間便遮斷了前去的道路。父親說:當時他飢渴難耐、害怕極了,望著祖母愈去愈遠的背影,他一時徬徨失措,只好一路拽著她的衣角,使性子哭鬧,卻也無法阻絕祖母的決心。

然而到了哈瑪星,才發現一切根本都是誤傳。村裡的人許是聽錯了傳聞,或者他只是把某個相似的名字和祖籍拼湊在一起,得到一個似是而非的答案而已。祖母終究沒有等到丈夫,人生地不熟的又無從查問起,失望之餘,只能抱著年幼的父親,在波濤滾滾的岸邊嚎哭起來。

而那兩趟遠路走下來,祖母元氣大傷,回家後生了一場大病,身體狀況急遽惡化,腳下也變得不良於行了。

打從我有記憶以來,祖母便是個耄頓的老人了(然而現在我掐指一算,祖母那時,亦不過四十餘歲而已)。她成天不言不語,總是倚在門口的竹椅上,抱著祖父的衣物發呆。偶爾我們從她身旁奔過,她也視而不見;通常,要等到陽光被烏雲遮蔽,稻埕上風沙四起時,她才會慢慢歎一口氣,然後靜靜起身蹭回她的房間。她那恆常陰暗的房裡,則到處擺著祖父用過的物品:一支竹製的菸斗、一件老簑衣,還有那幀長掛廳堂,出征的老照片……有時候我不經意闖入,便被那場景給懾住了:漫射的光束穿窗而入,承載凝定不動的塵埃粒子,分割出陰與陽的交界,整個靜闇的房間就像一座冰封的洞穴,猶固執地抗拒著時光的遷移。

一直等到隨父親的工作遷居高雄前夕,她才接受族人的勸告,在家鄉田壟旁暫時為祖父立了個衣冠塚。然而一到高雄,住進壽山腳下的水泥廠旁,熟悉的景物和路況勾起了往昔的回憶,祖母的眼中又立刻燃起了希望。

猶記得那天早晨,祖母從房裡出來,一跛一拐地牽起我的手,沒來由地跟我說:「走!咱來去接恁阿公回來。」她身上穿著那套年代古早的對襟短褂,一張臉且薄施了脂粉,油亮的髮髻花香四溢。紅潮泛在她多皺的臉上,那雀躍的舉止和不安的神情,直似個懷春的少女。

但海邊帆影來來去去,卻畫不出個希望的實線。水泥廠到哈瑪星這條個把鐘頭的遠路持續走了好多年,只凝駐祖母一個孤單的身影。唯一不曾改變的,是這條路上撲天蓋地而來的濛濛塵土,和兩旁早已被炸山採礦毀壞的山色。

晚年,當祖母連一步也邁不動的時候,她將命運託給了宗教。她總是長坐佛龕前,鎮日敲著木魚,口中且念念有詞。座上焚香裊裊,佛祖如如不動,但祖母祈禱的誦經聲從來不曾止息。

直到妹妹呱呱墜地那年,祖母就靜靜地走了。 ●

網友回應