您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】侵略聖夜

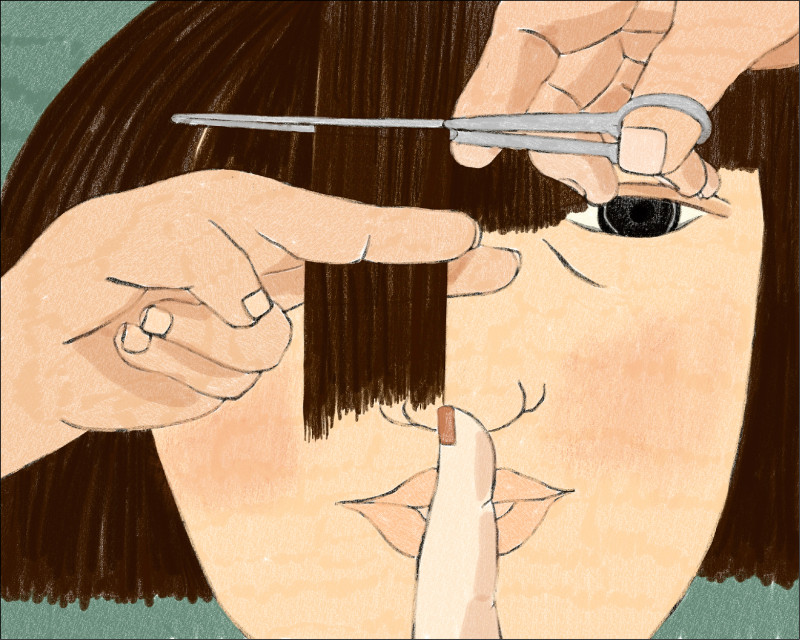

◎林俊穎 圖◎阿尼默

做為一隻年資逾十年的雌工蟻,萊絲麗無話可說。十年訓練,萊絲麗已經是近乎涅槃的一顆人造衛星。

每天早上八點一刻前進公司,到自己座位,打開空調總開關與電腦印表機影印機,收電郵收傳真;將六份報紙的大標題很快看一遍,圈出相關的重要新聞,連同這一天的schedule確認後放他桌上,再放一對紅藍色簽字筆在旁;拉起百葉窗,讓日光曬進來,幫植物澆水,檢查流水滾球的招財陶盆,然後放下百葉窗,調整好角度,去茶水間煮一天的第一壺咖啡。

咖啡香味讓萊絲麗平衡、放鬆,信服這是美好一天的開始。隨著黑褐汁液濾滴,那些蘇珊莫妮卡黛安、喬治凱文傑生趕進刷卡,德叔總是慌慌張張地殿後。最早使用的打卡鐘,淘汰時萊絲麗偷偷抱回住處。

德叔直腸病變,開刀後遺症,一放下公事包先蹲廁所,噗、噗、噗的三段式排氣。她在茶水間聽得一清二楚,轟到她臉上那般無從逃避。

穢氣的聲響中,萊絲麗倒出第一杯咖啡,送進他辦公桌上,那座位擁有整層樓最佳的視野,樟與欒的樹冠在腳下靈氣地搖晃,清早或傍晚有雀鳥綠繡眼彈跳。

有時,她忍不住在那黑色皮椅坐一坐。覺得兩乳間裂出一個深井,是一面鐘還是某種靈祕之物於其中下墜著。

鐵打的兵,流水的官,傑洛米之前是大衛,大衛之前史提芬,史提芬之前查理,查理之前阿土,進駐這辦公室,撤離這辦公室。祖父那般感覺的查理,撫著肚子,「While in Rome, do as theRomans do.入境隨俗,妳也取個英文名。廖美來,美來,這兩個字湊起來倒是有意思,誰取的?嗨,Bingo,想到了,Lesley,屌吧,就是萊絲麗。」接起電話,「你好,我是萊絲麗。」從此,沒有人過問她的真實名字。只有每天早上,也是公司三朝元老的德叔,一牆之隔噗、噗、噗的三段式濕屁,彷彿在叫,廖、美、來。

傑洛米第一次召見她,「我希望妳不是個大嘴巴。」在他那冷血的蛇眼注視下,她嚥了口口水,「這樣,妳才做得久。」他以鉛筆頭啵啵敲著桌上的牛皮紙袋,那是她的人事與歷年來的考核資料。她也知道傑洛米沒說出口的是,像妳這樣的雌工蟻,街頭隨便一抓好幾打。

新鮮的第一杯熱咖啡,好香,照例,九點十分前傑洛米將它喝光。

萊絲麗的剪報檔案夾裡,有傑洛米的採訪,他說,「這一行的殘酷是九十九分的天分加上一百分的努力才能成功,但只有一分的天分,即使努力了兩百、三百分,也沒有用。這一行的殘酷是百分之一的菁英養其他百分九十九的庸材。」照片中的傑洛米,鏡頭以仰角捕捉,揚升的眉眼嘴角。

「工作效率如何,看他上廁所、上茶水間的次數多寡就知道。老一輩日本人講的,領薪水的『泥棒』,賊。」她端了杯咖啡進去,傑洛米有感而發地說。

那麼,傑洛米的教養又是怎樣呢?午後一兩點,他的思考時間,眼鏡蛇那般昂著頭,亮著眼睛,然後脫了鞋,兩腳擱在桌上,溫柔摩擦著,摩擦著……或者搖擺,偶爾互相拍打,有如兩條交尾的蛇。萊絲麗幾乎掉進那蠱惑裡,以為他嘶嘶地叫喚她,女奴。磨擦的時間那麼久,慢慢的,慢慢的,質料很好不起毛球的襪子發出低微的喁語,貼在她耳朵傳祕。她不知不覺地漲紅了臉。

「冷氣不夠強?」傑洛米突然無聲息走到她桌前,「Condoleezza Rice,喔,妳『也』知道她。」見紙上重覆寫的英文字,哼笑一聲,下筆補了一個字母,「兩個e才對。」「這黑女人鋼琴造詣之高,YoYo Ma去白宮演奏,就是她伴奏。妳的偶像?很好。」嗤地鼻孔噴出的氣,介於贊同與冷笑。「很好。」她兩片耳朵燒燙得將將要啪地掉下。

傑洛米那低微的喁語,讓萊絲麗想起北上分租人家的第一個住處,一大片眷區的平房,四周臨大馬路,巷子又窄又潮濕,水溝長著厚厚的苔蘚與開黃花的苦菜,一個集廚餘的塑膠桶溢著餿味,計程車運將常趁黑在巷口小便解急。

睡前或早晨醒來,窗口的大樹有聲,吃了一夜的露水,那濕涼的喁語低頻地從腳底嚅上大腿根部。如果露水太重,一滴一個噠聲,敲在頭頂那般,全身遂為寒意所浸染。

早出晚歸都由後門,與房東一家得以不聞不問,只有半夜老先生下床,咳痰如廁好大聲。

屋後荒地墳起一座土丘,旁邊僅有一棵菩提,成了舊傢俱與木料的回收場,晴天曬棉被棉襖;颱風季前清出一塊空地燒眷區四圍疏刈的枝葉,一連燒了幾日,植物的靈魂的清香沸沸地爬進屋裡床下,讓她因此睡得特別踏實。天冷了,有人搭起一座箱廚,做燻雞燻鴨。風箱一吹,碎渣渣的火星飛滿天,像極了金紅翅緣的黑蝴蝶那般。

土丘之上那時候是完全沒有建築物遮蔽的天空,也沒有什麼光害。

後來,整片眷區被鏟除,闢成公園。她在無處可去的假日回去,沿外圍的步道繞了兩圈,確定那一排三棵樹就是以前的住處。地上插的木牌說明是阿勃勒,原籍印度。垂著長長的稻穗般的黃花串,也垂著黑褐色的長條莢果。她將手帕摺成繃帶包著手腕止汗。寸長的草地潤潤的,浮著一層霧翳。她不能確定坐處是她昔日的房間呢?還是餿水桶?巷子的水溝,只要雨勢稍大,就漉漉地響,湧起水泡。挪挪屁股,好像又對著那扇窗。那個深夜,猛然被一幫疾跑聲驚醒,「操!不見了!」等到那幫人走遠,她在暗中坐起,因為聽見窗下有咻咻的喘息。她相信聞到了血味,惻隱之心讓她開了窗朝那喘息聲丟了一瓶小護士。

啪的接住了。她瞪著那黑裡閃著眼瞳的晶光,心臟噗噗跳。

幾天後,下班回去,一進屋,直覺有異。傍晚下過雨,潮得皮膚發癢,鼻塞。然而空氣中入侵過另一個陌生的味道,與形體,坐過她的椅子,翻過她的雜誌與記事本,照過她的鏡子,拿過她的杯子,開過她的抽屜與塑膠衣櫥,檢查過垃圾桶、床下兩雙鞋,甚至在她的床上躺過──摸過勾在床尾欄杆的衣架上的內褲?窗台上有個沒有擦拭乾淨的球鞋印。突然好羞恥自己在物質上的一窮二白,不能給他驚歎、看得更多。

他?脫下衣服鞋襪,覺得身體的僵脆與澀。

才六點多,雨後到處折射著梅黃、酒紅、橘金,而濕氣助長讓人覺得時空都是水泡,最終形成一個巨大的肥皂泡泡。

樹上的積水到了半夜還未瀝乾。在不斷醒來的睡眠中,不得不承認是在等他。

出門上班前,特意將窗子推開兩指幅。

然而球鞋印的主人再沒進來過。

終於,在一個濕氣氾濫、紅磚牆爬著蜈蚣的夜裡,將臉埋在枕頭啜泣。

守候的時間裡,成了陪葬的人俑那般。而母貓發春悽厲近乎癲狂的尖叫,一聲凌遲過一聲,與那些金紅翅緣的黑蝴蝶,還有路樹細碎的的葉尖,一起咬囓著土丘上的天空;而她在無眠中暈眩,傾斜。

「萊絲麗,」傑洛米叫。她在心中應答:「我叫廖美來。」做為近乎涅槃的一顆人造衛星,廖美來無話可說。

傑洛米將他辦公室的門關上,就是她的午休時間開始。她好奇傑洛米午餐吃些什麼?從沒見過他吃中飯。與他相熟的業務肯尼在茶水間洩密說他是趁那空檔練空腹提肛。

一夥領薪水的賊搭電梯出了大樓,外面三十五度以上的高溫,魚被扔進油鍋裡炸那般。賊們的相聚時光,多麼的快樂輕鬆,溜溜倒出一袋玻璃珠那般。吃商業午餐,嗤嗤響的鐵板有義大利麵、牛排、青花菜、雕成波浪狀的胡蘿蔔,躺一粒生蛋。整餐廳嗡嗡嗡,牛糞上的金蠅;水杯冒著冷汗。

從她的位置透過落地窗望去,日頭雪亮的巷子,乾乾淨淨,巷口一座電話亭,電話機上永遠放一疊袖珍型善書,東西方的都有。左轉回公司。

每個工作日,這條路線她起碼走四趟,到退休累積的路程或許可以環島一周。一桌賊閒嗑牙的話也恐怕可以填滿台灣海峽。走斷腿說破嘴,還是一隻工蟻。

年度稽核的那幾日,萊絲麗隨侍在旁,陀螺一樣的轉。最後一晚,傑洛米招待他們吃飯,然後續酒攤,她先回公司。深宵空無一人的辦公室,粉紅隔板,灰色化纖地毯,強酸似日光燈,而夜黑附魔其上的玻璃窗倒映著室內,緩緩硬化成為一片洪荒,枯等下去,她將變做一堆化石。雖然累了幾天,反而顴骨磨出一陣寒光,她遂放膽地想起做過幾次的那夢,在傑洛米的房間蹲下痾大便,那通暢後全身好舒服的愉悅感,回頭一看,好豐盛的金黃一坨。

她向那夢中披頭散髮、未著衣衫而肚臍像龍眼種籽的母猿招招手。

是傑洛米搖醒她。她仰靠在椅背上盹著了。

傑洛米噙著血絲的眼睛不知盯了她多久,酒精在體內發酵讓他鼻腔胸腔一鼓一鼓,襯衫鈕扣鬆開到第三顆,裸出紅燥的整截脖子,一尾嘶嘶昂翹的眼鏡蛇那般。

她趕緊去盛來一杯熱茶,傑洛米雙手撐在自己的辦公桌沿,打酒嗝。

空調出口送著微腐的風,她才抬起頭,傑洛米腳步一浮一歪,便欺壓在她身上,一口氣呵到她臉上,酒臭夾著很旺的肝火。

她沒有反抗,沒想到。傑洛米兩手從她大腿後壁摸索上來,讓她發出枯枝敗葉的窸窣,他的胸膛抵著她微凸的胸乳酸酸的。

很快的,傑洛米舌頭收回,放開她,猛覺對不起他自己似地,低臉轉身就走。

剩她一截潮腐的木柴給燒出煙霧那般。傑洛米甚至沒有勃起。沒有。

在那篇採訪,傑洛米語錄又一則,「這一行的殘酷是你隨時得放空自己,才能快速充電,再創造高峰。做不了英雄,你就等著做狗熊被淘汰。」她去廁所洗了臉與耳朵,英雄的口水特別地臭。出了大樓,開始覺得穢褻。

夜氣濕爛,一層膠膜包裹在皮膚上,白千層冒出毛刷那般的花,夜暗裡翻湧白浪,半空中形成巨大窟窿,糖漿的流轉,似乎在向她召喚。

那個週末早上,萊絲麗去了北上的第一個住處,早被夷平闢為公園,遼闊一片。隔著一塊雜樹林,有一片水泥地,將近二十對的歐巴桑歐吉桑,或者就是兩個歐巴桑在跳交際舞,三貼,各出一手伸直併合,踏麻花步向前,弓步,下沉,女方轉圈進來男方胸前,轉回去,揚手,踢腿。

「酒醉的探戈,酒醉的探戈,告訴他,不要忘記我。啊,酒醉的探戈。」好軟好甜的歌聲。

好像家鄉壞年冬,一整竹架下不良變形的菜瓜苦瓜瓠仔那般,當那一刻,所有的舞隊畫一的跺腳,右手拈起裙子一角,兩條腿朝她一扭一擺地舞近,她有那樣的錯覺。

唯一落單獨舞的中年婦女,一身晃亮金蔥的黑衣,胸部鼓鼓的,硬硬的,頭髮全部向上集攏,戴了頂選美皇后的后冠,起乩那般的搖晃、轉圈。

假皇后向萊絲麗這方向招手。招第三次時,廖美來才了解是向她的。

黃綠交雜可愛的阿勃勒,也被風吹得索索細細,晴天,就從枝葉隙縫大雨那般的落下。

晴朗的天光與色溫,淋在身上,乙炔焊接的火花星沫那般,簡直就是坐在瀑布下被痛快淋著。

她將手腕的巾帕勒緊打了個結,葉叢若有所敬畏地往左右倒,讓出天色很清,她抬頭瞇眼,一片鮮嫩的葉子掉下來,跳水那般的連續幾個翻滾,然後,聽音辨位的盲人那般,她伸手一抓,抓住了。掌心麻癢。笑張了嘴,牙縫有唾液泡沫。

好像,好像天際排成環狀的一支支黃金喇叭的答答的吹響了,匯成一股樂音的巨浪,震得發聾。

「起初上帝創造天地。地是空虛混沌,淵面黑暗。上帝的靈運行在水面上。上帝說要有光,就有了光。上帝看光是好的,就把光暗分開了。上帝稱光為晝,稱暗為夜。有晚上,有早晨,這是頭一日。」張開手,廖美來看見淡淡血色的汁液在掌心。

週一,傑洛米在他的座位上,仍是一尾嘶嘶昂翹的眼鏡蛇那般。

她進了他房間幾次,他不看她,不回應她。

他的手指與白襯衫在天光裡非常潔淨。

萊絲麗忽然了解,是她侵犯了他,污穢的源頭是廖美來,雖然她的胸乳微酸得近乎美麗。

做為近乎涅槃的一顆人造衛星、一隻雌工蟻,如常地,萊絲麗無話可說。

如常地,每天早上八點一刻前進辦公室,到自己座位。一天之中,她訓練自己直視專心工作時的傑洛米,看出了端倪那般無聲笑了起來。

萊絲麗專心一志的等到了尾牙那晚。之前預定晚宴的菜單,她逕自多叫了一倍的酒。

她和在一大群平日只聞其名不見其人的同事中向傑洛米灌酒。照例,到了九、十點,一個個醉得大舌頭,眼珠鈍直,整間餐廳潰敗的殺戮戰場那般。她要來一杯熱茶,神鬼不知地丟進了FM2,扶起傑洛米的頭灌進嘴裡。

藥丸來自住處鄰房那視廖美來如母姊的研究生,電音狂吉米。吉米老是慫恿,來姊走啦光聽我講差一大截我帶你去好好High一次。她以萊絲麗的腔調告訴吉米,先給我一顆。

上帝說要有光,就有了光。上帝看光是好的,就把光暗分開了。

夜暗到此,深淵伊始。她找服務生幫忙將傑洛米扛進計程車。在過量的酒液裡,他的身體發酵膨脹,特別的龐大沉重。窗玻璃上滑過細細圓圓的燈,一閃即逝。

她喘噓噓地將傑洛米卸在他的床上。一件件剝除衣褲鞋襪,最後,不過是一具彷彿僵死的揚著腥臊的身體,兩腿間一纍黏泌的烏紅性器。她的手停在那裡,卻是寒涼的,死屍口中的玉蟬那般。

廖美來要萊絲麗拿出相機。

啪嚓。閃光燈瞬息暴照下的傑洛米,白膩,脂肪堆積在兩脅在小腹與髀骨,在眼瞼下成了眼袋。將他翻過身,就是殉道者的姿勢。

受不了那連續的閃光,廖美來覺得眼角有淚水。

萊絲麗在床沿坐下。大睡如死的傑洛米有如一個巨大的召喚那般。

在那昏昧的吃人不吐骨頭的午夜,在睡與醒兩條軌道間歇交換的眠夢裡,在殉死與犧牲的幻覺裡,枝葉茂盛的路樹,升起水泡,落下水滴,升起水泡,落下水滴,夜夢的憂傷遂不斷地延長。

於是廖美來知道,告訴萊絲麗,這是終結與開始的記號。 ●

網友回應