◎陳宗暉 圖◎余嘉琪

情感有時限,親緣也不例外。旅行可以促進情感,旅行也可以情感破裂。放學回家,我和妹妹經常坐在樓梯間,暗自聽他們吵架。朋友都會吵架了,父親和繼母甚至還不是朋友。

衝突時,我通常站在繼母這邊,袒護她。可能因為她是我的朋友,可能因為,我知道父親是自己人,所以可以放心把他擺在第二位。因為擔心朋友會跟我絕交,因為知道自己人總會原諒我。我以為血緣關係應該吵不散。

精神暴力,如何驗傷?他們沒有打過我,為什麼我會感到一身傷?為什麼我到現在聽見樓下隱約傳來吵架的叫囂還是會恐慌?無家可歸偏偏卻還有一個房子必須回去。單親家庭偏偏卻還有一個繼母。在報紙讀到殺害家人的社會新聞,好像我可以借他們的刀殺人,是新聞裡的他們幫我下的毒、幫我放的火。

我躲得好遠好遠。躲到花蓮讀大學,躲到蘭嶼寫論文。

繼母打電話要求人在蘭嶼的我籌備一場太麻里之旅,那時我還不知道這是我們一家人的畢業旅行。繼母說如果只有他們兩個人去,會吵架,但如果我和妹妹不能一起去,她就自己去。

我沒有刻意記住但也應該不會忘記。那天我們頂著清晨六點的稀微星空,從台東市區騎機車一路向南,往太麻里的方向趕赴四十九分鐘後的日出。因為錯過台十一線與台九線的交會口,耽擱了一陣子,再繞回來,天色已經接近夏天傍晚的藍,後照鏡裡不斷延伸奔馳的橘色漸層提醒著我,明明就已經天色大亮。眼看日出之前趕不到太麻里了,當機立斷,轉進路邊的海濱公園。

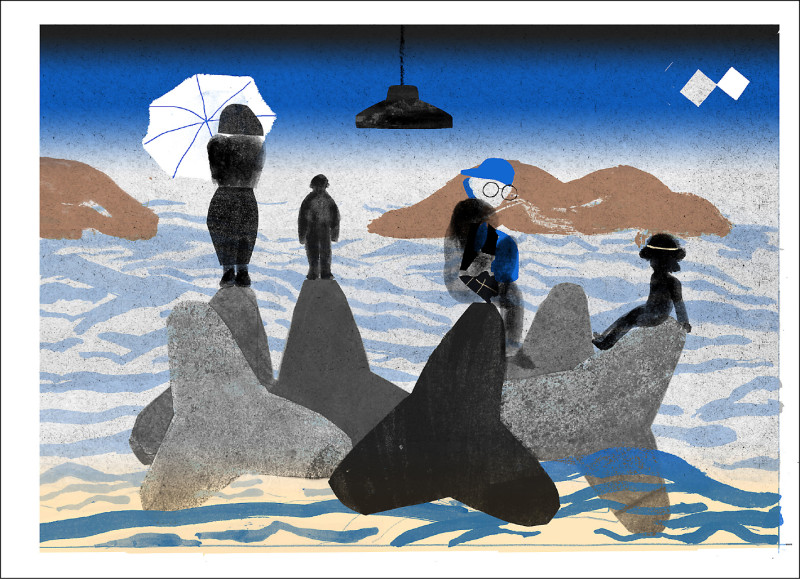

這是一座看似廢棄的海濱公園。即使像是廢墟,也有新生的大海。各自以各自的姿勢互相協助爬上十字形的消波塊。廢墟旁的木麻黃與成群消波塊上的家庭日出,大概這才是適合我們家的一種日出。

每當這種疑似幸福快樂的氣氛湧上來時,我總會覺得惶恐。這是我從小在家養成的習慣。我們在不知名的海灘散步、扔著小石頭玩。在一個誰都不認識我們的地方,並肩走路。中途之家的自助旅行,旅行就是沿途學會解決各種問題。

自己的問題,也是別人的問題。家裡有外人的感覺,回家也不能放心。在這樣綁手綁腳的家裡,有時我寧願成長在真正的單親家庭。繼母是住在家裡的鄰居。她是近鄰,也是遠親。繼母的抽屜裡常備各種藥物。當我受傷的時候,在餐桌上發現一條藥膏壓著一張紙條:「這個藥你可以擦看看,這不是毒藥。」沒有人說這是毒藥。

當我要煮飯時,繼母也要煮。國中課本裡出現「異爨」這個詞,那時只覺得筆畫真多,這時才真正體驗到這個字的麻煩。冰箱一人一半,每天都要搶電鍋,搶瓦斯爐。慢來的人就先餓肚子。「先不要煮飯,因為別人也要煮飯。」不知道父親在餐桌上留下的這張紙條到底是寫給誰看。

繼母的前更年期,碰上我的後青春期。餓肚子的時候,誰的情緒都不會太好。繼母含恨在心的時候,會懲罰小孩般地拔掉我的網路線,讓我斷網。她不知道後來的我變成什麼樣子,或許我永遠都是一個國中生或高中生。「澗戶寂無人,紛紛開且落」,在長大與老去的途中,我們各自紛紛凋零。

「因為不想變成像妳這樣的人,所以我不相信妳說的話。」如今我已經可以頂撞她。吵不吵得散,取決於緣分。我曾經以為繼母的行為與想法都不會遺傳到我身上。

最親近的仇人,最好的債,借出去的,就算了吧。我曾經想過我會藉由書寫展開報復。我是靠這樣的信念與恨意支撐自己活到現在。「你去寫啊,誰怕你!」她說。誰會相信你。單方面的說法不得盡信。散文不得盡信。「我」不得盡信。

繼母終於離家出走的十二年前,不明疾病纏身的我,四處求診。畢業那年的兵役體檢,怎麼樣也查不出具體病因,免役不成,貿然直接入伍。「你到底是有多怕當兵?一直體檢逃避。」繼母在電話中感到不耐煩。一年後,好不容易平安退伍,終於還是必須住院治療,總算被初步判定為癌症。「現在的癌症,大部分都死不了啦。」繼母在電話中痛斥我的軟弱。結束通話,在病房的廁所裡,我在心底大聲呼喊:「癌症我跟你拚了。」忽然我就不怕了。

我跟妳拚了。我一定,一定要活得比妳還久。低頭回望過去的成長歲月,我的憤怒因她轉為求生的意志。她說的話狠狠推了我一把,我沒有跌倒,從此就更不容易跌倒。

嘗試治療的同時,得知病情被誤判,但也沒有因此就痊癒好轉。低惡性的自體免疫疾病,死不了也好不了的我,當年其實希望真的被確診,可以對症下猛藥,可以領到重大傷病卡,這樣繼母就不會懷疑我在裝病。出院暫時回家,發現她已經搬到樓下的空房了。那裡甚至沒有廚房。

「你媽媽如果真的那麼厲害,你叫她讓你趕快好起來啊。」

我現在沒時間討厭妳。恨會消耗我的體力。生母只有一個,繼母可以不只一個。從此我要學會當自己的繼母,好好照顧那個生病的自己。繼母離家出走至今已經十二年,她其實是被我逼走的吧。「我不在,對大家都好。」繼母在家離家出走,樓上樓下經由樓梯偶爾還是會遠遠互相干擾。

繼母從此變成「樓下那個人」。樓上樓下,一人一國,一個人生活。試著住在一起,但是無法靠得更近。沒有住在一起,是不是可以更加靠近。她說過的那些話,刺激我,催促我,有時也會托住我。藥師繼母必要時可以自己替自己打針。一針見血總是傷人,也可以救人。

我和父親在樓上吵架,聽見樓下傳來笑聲,她大概在看串流電影。那笑聲提醒我,要和父親一起過得更好,才不會讓鄰居看笑話。聽見她的笑聲,感覺一個人那樣生活其實也不錯,有時我會想,如果世界上已經沒有在乎的人,她還會感到寂寞嗎?

繼母不會為我傷心,我也不必為繼母操勞,我的人生不必再有第二場「母親的喪禮」。不必再為母親而哭泣。沒有責任,不必牽掛。有時我會想,繼母一定像我一樣孤單。

在蘭嶼打工換宿的那段日子,時常會有寄人籬下之感,我會告訴自己:「這不算什麼,我可是家有繼母的小孩!」

手機裡還留著繼母的LINE帳號沒有刪除。她的帳號旁有一行宣言:「每天都沒有後悔的事」,她應該就是這樣的人。

沒有後悔,但也有其代價。繼母會流淚,繼母會傷心。繼母也曾經是別人家的女兒,也是被她的父母以這樣的方式養大。當我們都還在活給別人看的階段,她已經在示範為自己而活。當我拿父親沒辦法時,有時會分心聽見樓下傳來的哈欠聲或甩門聲。我會停下來,回到自己的樓上。這是善意的分居,拉開距離,這是善意的停火與止戰。

不必再去揣測別人的心裡是怎麼想的。我也想要一個可以安心撤退、放心鬆懈的家。半夜地震的時候,我在樓梯間聽見樓下還有一點動靜。每天晚上,都會聽見樓下傳來吹風機的聲音。所有的愛都不是理所當然。就算沒有愛,或許還殘存一點情義。

我在父親的衣櫃找到一個用舊報紙包裹起來的沉重相框,拆開發現竟是國中那年拍攝的全家福。照片裡的這四個人自這天起成為一家人。他們也是歷經了各種選擇而相聚在這裡。笑得最燦爛的是畫面正中間的新娘,其次是新郎。是誰害她不再那樣笑的呢?是誰害她失去那樣的笑容。從這張照片開始,一家人到最後,成為另一張照片。四個人各自站在消波塊上,面對鉛灰色的大海。為了抵達,並成為一張可供回憶的照片。

我和我的繼母曾經是很好的朋友。●