您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 顏一立/澡堂

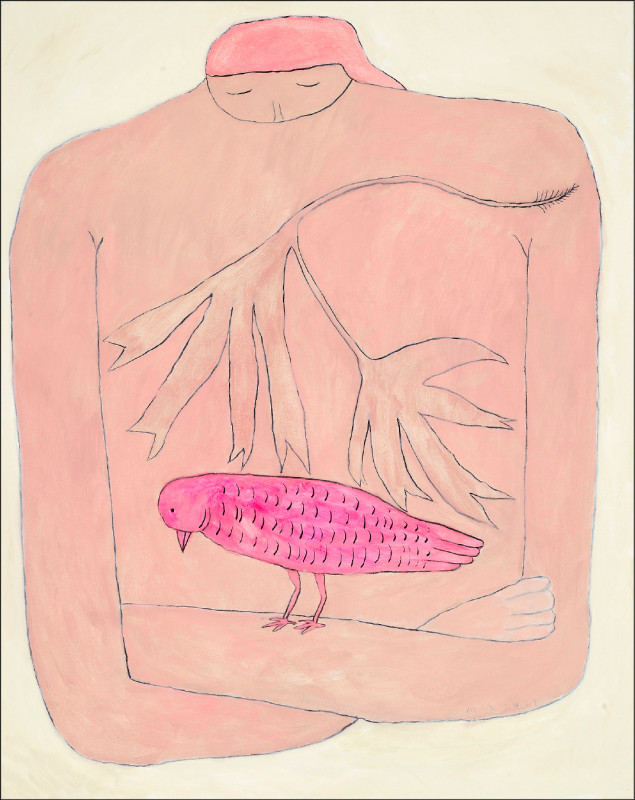

圖◎徐至宏

圖◎徐至宏

◎顏一立 圖◎徐至宏

不明地喜歡澡堂的我,那個論述是我的髒、我一直是知道的。

時間的灰、記憶的垢、被現實殺死的細胞,洗得乾乾淨淨,再出去,又是一個全新的自己。

但澡堂這整件事,是什麼時候、什麼地方、什麼方式進入我的,我不得而知。當時的我每天在東京死活,像飛到渋谷找垃圾吃的烏鴉那樣的我,身上全是鹽,心上冒著煙,飛過了澡堂,從此掉了下去。

.

第一家澡堂的名字叫「駒之湯」,昭和28年(1953年)生,世田谷區三軒茶屋出身。

澡堂是社區型澡堂,名字的三個字打成了銅,書法在公寓的一樓深紅色磚牆上,「三溫暖.電氣風呂」和「投幣式洗衣機.年中無休」的燈箱,把三軒茶屋的二十四個小時照得發亮,禁止停車、禁止塗鴉、禁止吸菸的告示個個反光,門裡門外幾隻瓷狸貓,等澡堂的客人來這裡,形成澡堂三百六十五天的呼吸。

衣服丟進洗衣機,人也丟進澡堂裡,掀門簾,說晚安,沒人回,也得講,五百圓硬幣換置物櫃鑰匙,幾號便往幾號的方向去,神道國家的傘和鞋以及靴都有個別的形狀,接待台上的長者好像千年以前就坐在這裡,和澡堂一同老去。

新宿日本語學校下課後、回Share House煮明太子奶油烏龍麵前的我,都泡在這裡,聽駒澤大學的男大生講話,看磁磚上印刷的富士山,想自己幹什麼丟下工作、男友和狗跑來找一個夢。即使夢這種東西,交由我來描述的話,是無限接近在四十幾度的熱水中,昏昏欲睡的前提下,見到的男大生肉色的水蒸氣,且該所大學的陸上競技部剛好是日本全國前幾名。

一個人來的男大生,邊泡邊讀一本厚厚的漫畫雜誌,人很放空,但從頭到腳,書沒有濕過。

二個人來的男大生,坐下後停止聊天,各自進行系統性的作業,刷牙、洗臉、修鬍子,洗頭、洗腳、洗競技用的屁屁。

幾個人來的男大生,從熱水池玩到冷水池,從超音波水流玩到電氣風呂,玩些什麼呢,他們其中一人從水裡出來時,是他的那個先突破了水平線,其他人再向那個唱哥吉拉的出場音樂。

和他們一起洗澡,有時以為自己怎麼洗怎麼髒,怎麼也洗不掉我的社會化,一次我步出澡堂,被人借過,看了是個平頭的橄欖球部員往裡去,我現場就髒,付出第二次的五百圓回去洗,我洗不乾淨。

至於我的排程,是這個樣子的:泡熱了,下冷水,泡冷了,回熱水,又熱了,便回到更衣室休息,吹一些冷空氣,上廁所,喝冰水,看電視,量體重,照鏡子,再回澡堂裡,一次半小時重複播放,直到肚子餓得回家。

奇怪的是,沒有了外衣,失去了母語,站在日光燈下那片巨大的鏡子前時,感覺是一無所有,心情是非常輕鬆。

出去後,可以聽見天空發出一種突如其來的謎般的聲音,啪啪啪啪的,那是上方首都高速公路隔音牆震動的聲音,《1Q84》的青豆就是從那上面走下往三軒茶屋的階梯,世界便不一樣。

回家的路上,我習慣邊走邊喝瓶裝的冰咖啡牛奶,每次都停在「世田谷一家殺害事件」的海報前面,平成年間最大的未解決事件、犯人懸賞金二千萬日元、現場線索的參考連結……

我老是這樣想像:事件發生的當晚,隔天便是除夕,怎麼說都不方便上澡堂,所以有沒有一個可能,住在世田谷區的宮澤一家四人,爸爸在男湯洗兒子、媽媽在女湯洗女兒,十點,大廳集合喝咖啡牛奶,沿小巷留下一地的皂香,步行回駒澤大學野球部旁的獨立洋房,十一點,最後的惡夢從窗戶進入宮澤家,十二點,21世紀的第一個大晦日抵達。

第二家澡堂是「東京體育館」附設的澡堂,昭和39年(1964年)生,渋谷區千駄谷站出身。

金屬、玻璃、幾何的功能性建築,抗汙、抗裂、抗火焰的清水混凝土,不帶感情,沒有多餘,裡面有健身房、游泳池和陸上競技場,外面有新宿御苑、明治神宮外苑和慶應大學醫院,澡堂是都心型澡堂。

一次在新宿二丁目聽到個都市傳說,當事人是這樣說的:「整個東京最帥的帥哥都去那裡運動,而且洗澡。」

這時的我,每天天剛亮就出現在空無一人的淺草寺前,進事務所穿車夫的布兜,噴幾十毫升的髮膠,拉八小時的人力車,同時在中文、日文、英文、台語和普通話之間移動,在危險交通、缺氧脫水、業務壓力、資源搶奪和超時超重之間失控,再坐一小時的滿員電車,回家的方向。

我也以為我會融化成假日的奶油,但我沒有,我去東京體育館游泳。

推開這道澡堂的門,是打開一本最高標準的人體圖鑑,從小子到老子,有的打完野球,有的剛做完工,他們整齊地把社會脫光,收得相當漂亮,留下的,那都是日正當中的筋肉,風吹雨打的長相,不久前仍在台北辦公室的中央空調系統之中呼吸困難的我,泡在那裡面,泡得很冷,冷得很下等。

去得多了,我看到有個無形的軌道,先在那張椅子脫鞋,去那個格子放毛巾,用那些水量沖水,再以那種力道下水,沒有誰錯過,直到我錯了,上來的便是幾秒間的視線全集中。

澡堂和更衣室的中間,是乾燥用的空間,他們到這裡吹頭髮、擦身體、扭乾毛巾,而空間的角落,有台簡易的泳褲脫水機,但機器必須手動,所以向來有游完泳的青年一人背對所有人,站在角落,光著屁股,在那裡轉啊轉的。

我最喜歡這樣的風景。

一次也是這樣,我停在那個空間,好像自己多少事要忙,一名自由式游得很快的麥茶色青年,從機器取出泳褲,抖了抖,甩了甩,大把大把的肉跟著上下震動,我在震央之中,頭暈目眩,站不住腳,只好放進我的泳褲,抓住機器站在那裡,角落的我什麼也看不到,只聽得到澡堂和更衣室的門不停地打開,等泳褲乾了,時間晚了,門不再開,空間都沉默下來,剩下我一人,我回過頭,麥茶色的青年卻站在我身後,往空中伸出他的手,從左到右,滑過了我身上的「一」字刺青,說:「アンロック(解鎖)。」

後來的我,上了其他澡堂打怪升等,再回來時,機器卻維修中了。

.

第三家澡堂「大黑湯」,昭和7年(1932年)生,中野區新中野出身。

澡堂的招牌,是過去以平面設計為生的我一次也沒見過的新字型,像被風吹過的火,紅紅地燃燒了二層樓民房的門口,加上屋外定期清理的白色磁磚,合成出人生裡一個洗澡的念頭,在新中野的心中高溫地作用。

澡堂裡也是二層樓,時代的稀有古董,一樓有大浴場,三加一排的洗澡座位、三座功能不同的浴池和十幾面圓形鏡子,人就在那之間來回反射,二樓只有烤箱,必須丟下所有,背向大量的視線全裸走上樓梯,才抵達得了的烤箱,至於二樓烤箱的多重意義,我是到那天才懂。

澡堂是生理型澡堂。

那個清晨,我把分手的男友丟上往渋谷的計程車,我不知道怎麼了,我只是把他走遠的畫面記成筆記,方便複習,我一個人站在大街上,突然很冷,想到朋友告訴過我,有家澡堂的烤箱熱到不行,於是飲酒過量且睡眠不足的我,步行過半個未醒的東京、半個未醒的自己,第一次來到了這裡,等到我清醒,等到每個鼾聲都被清醒。

我帶有毀滅性的心情,泡在二十三區過來的身體裡,沒有誰記得這裡何時髒成了這副德性,這些身體來這裡,不要乾淨,不要自己,要的只是生理反應。

我坐著洗,看這些身體看我反射的自己。

我泡在水裡,被這些身體握住我的那裡。

我站起來呼吸新鮮空氣,這些身體就等我走上去。

所以我走上那座樓梯,第一步,像是永遠,第二步,像是極限,第三步,像是摧毀,一步一步,被我踩碎。

烤箱愈來愈小,這些身體愈來愈大,汗流到木頭上的聲音、計時沙漏掉下的聲音、太多個心中的聲音,吵得我快昏倒,熱得不得了,我全身是水地跑了出去,這些身體也跟了出來,幾乎不行的我,從背包裡面取出我的國旗毛巾,大力大力擦,我好想回家。

這些身體看見了國旗,拍拍屁股回到烤箱去,只有其中昭和風情的一具恢復成人,向我笑了一笑,我笑回去,我們笑來笑去,我也從此沒了他的消息,直到現在我都不知道,他是不是澡堂的幽靈。

回分租公寓的路上,我想走很多的路,像是從新中野走到中野、再坐中央線到高圓寺走回新高圓寺這樣,但我站在中央線月台上等終電時,一下子全是人,喝完酒向彼此不停地說辛苦了的會社員、無產階級的音樂家和共產主義的藝術家、商店街的客人和主人、中野往新宿二丁目方向的性少數族群、高跟鞋和敬語一起不見的Office Lady、中高緯度國家的背包客和赤道國家的打工族、反資本反全球化反非人道飼養的非主流人士,大概是泡在澡堂裡太久了,我好像覺得自己的人形快要透明。

電車不來,人們遊戲,看看手機,是金曜夜的(金),閃閃發光的星期五晚上,車站廣播這樣沙沙地說:「中央線在○時○○分左右,因為○○○○站的人身事故,所以電車時刻目前無法參考。」

月台上的時間暫停了幾秒,接著又是吵的吵、笑的笑、社交的社交,我不知道那個人被什麼推了下去,我只好一面等著未來的末班電車,一面在手機上輸入中央線、人身事故、公開情報,一件一件往回看,東京第一的事故量、被害的性別和年紀、詳細未登錄或者調查中,第二波的廣播說,非常抱歉造成各位乘客的困擾,現在需要十五分鐘清理軌道。

十五分鐘是個什麼概念,我計算了一下,我在澡堂把自己洗乾淨是每週三天每次一到二小時,而把一個人從軌道上清理乾淨,是十五分鐘。

.

回到台北之後,我也試著在健身房的浴池、山上的溫泉和日治時期的公共浴室等等的地方,找過澡堂的幻影,但都像是在池袋吃到的滷肉飯那樣,總之不太一樣,直到東京發出一次次的緊急事態宣言,澡堂也放出一回回的直播畫面,空空的風呂,我也空空地看,在無常之中,在末日之中,不時地告訴自己。

我不可以死,因為我要開澡堂。●

網友回應