您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 張耀仁/牽父親的手

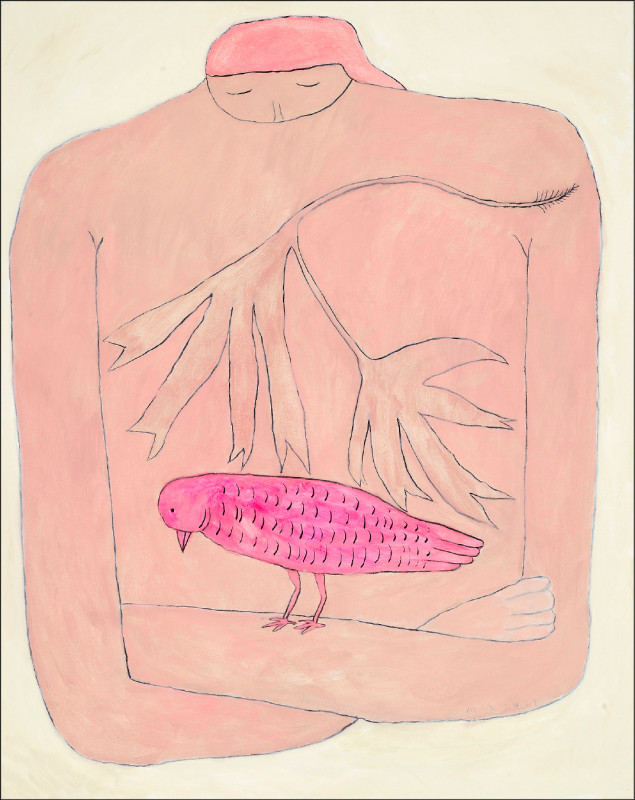

圖◎徐世賢

圖◎徐世賢

◎張耀仁 圖◎徐世賢

冷不防手碰到手,兩個人都是一驚,下意識留心起四周,深怕被誰撞見。

然而,不過幾分鐘前,在幻造的粉紅泡泡似的愛的囈語裡,十指緊扣,汗水與汗水匯流,最終聽見冷氣規律而細微的運轉,以及望見天花板玻璃倒映的扭曲與破碎的人影,彷彿望進萬花筒琉璃。

午休時光,街上嘈雜,旅館裡卻靜謐如包覆巨大膠膜,我們倚靠床頭,一口接一口吃著冷掉的便當──之前一次,我們甚至邊動作邊吃飯,結果一張口,蔥味衝向對方;一握手,手心盡黏飯粒──「欸,今天的雞腿有點柴啊。」「是喔?青椒你不吃,給我吧。」直到這一刻,那些激動才化做無足為奇的日常,眼前的赤裸也就是赤裸本身而已;事事物物既沒有糖霜般的光暈,也不再蘊含神祕而魅惑的想像。這一刻,我們像再熟悉不過的情侶或夫妻,有一搭沒一搭聊著待會返回辦公室的凡此種種。

唯獨我們避談彼此家庭,一如緊閉的窗簾,拉開之後勢必浮塵漫天,又或者走出這棟大樓時,我們會默契地一前一後,以致在那個等紅綠燈的當下,不經意的手與手的碰觸,驚動了兩人未嘗在戶外牽手的事實。事實上,也曾萌生牽手的念頭,在人煙罕至的荒郊,或是無人知曉的海濱,我們嘗試以小指頭勾著小指頭,觸電似的,隨即分開,「畢竟這是犯罪啊。」這麼說出口的同時,不免心驚:明知犯法了,為什麼還要往深淵去呢?

只記得最後一次見面,照例的天花板玻璃,照例的紅綠燈,即將起步的同時,她突然用力握緊我的手:粗糙的,冷的,硬的,不若前此的幼秀、溫暖與軟呢,想必內心都是煎熬吧,否則怎麼變得不一樣了呢?那一次,我反射性地縮了一下,終究還是緊握住她的手,儘管其中的失溫已然說明一切,一切都不可能再繼續了。

「牽手即結束」這樣的事,似乎經常發生的,那容或是一直以來,我們始終不習慣透過肢體動作來表達情感吧。也因此,當牽起外婆那多皺的、暗褐的、老了的手,難免一陣驚動,尤其手背因為扎針太多,紫一塊、紅一塊,伴隨著女性慣有的冰涼,愈發使得觸感充滿了年歲無以名狀的更迭與劫毀。

「大姊伊就頇顢講話啦,かあちゃん(母親)妳莫往心內去!」此時此刻,母親正極力安撫外婆,起因於醫生巡房:「要再打營養針吧,不然太瘦了!」豈料,大阿姨當著外婆的面說:「免注啦,這無欲共伊救囉,攏這個歲了!」外婆的淚水因此流到母親的耳邊,看護阿妮在電話那頭著急說:「姊姊,妳趕快過來,阿嬤在哭!」

外婆確實在哭,但太虛弱了,聲音出不來,只見皺了的雙頰沾滿淚水,拭淚的雙手也一片濕濡。母親見狀和大阿姨吵起來,外婆緊鎖的眉頭更加難解了,乾癟的嘴角一顫一顫,顯然想說些什麼,但力有未逮。荒謬的連續劇情節居然在現實生活搬演,要是幾年前,外婆肯定扯開嗓門大嚷──個性果然都是遺傳的──然而,歲月終究折服了意志,以致老了的人固執地想展現些什麼。例如外婆總是回想起那些匆匆忙忙的日子,她和我外公每日趕往火車月台,賣一杯八毛錢的紅茶,另外兼賣便當,「動作慢,大家(婆婆)要打;動作快,也要打!」外婆說,那段日子很難熬,更難熬的是遲遲未懷上兒子,婆婆遂要外公再娶……凡此種種,外婆一說再說,即使到了臥床不起的這個當下,依舊牢牢記得當年婆婆對她的傷害,並且因著年歲使然,淚水比起年輕時更容易沾濕手巾。

任誰都無法預想:年輕時無處不是喧囂,到老竟連哭泣也靜默。護士過來為外婆換膠帶,毫不客氣的手勢把她弄痛了,我趕緊握住外婆的手,想說些什麼,幾個大人紛紛帶著鼓勵的語氣說:「講啊,自細漢阿嬤就上疼你矣,講啊──」但我不知從何表達,那種一直以來深信不可能倒下,一霎竟衰敗至此的事實展露無遺,能夠確認的,無非是手心裡的一絲溫度、一些紋路,以及茫然無措的依靠。

這樣的依靠曾經出現在另外一次牽手上。既非情人,也非親人,純粹的朋友。央求我,陪她從士林幸福路到永和竹林路,「突襲拜訪」男友的原生家庭,未料應門的女孩自稱「未婚妻」,當下,朋友極力保持鎮靜,四個人甚至在附近的泡沫紅茶店,吃了微波食品包裝而成的「現做料理」。

然後,那個男友藉故支開未婚妻。女孩剛走,朋友的淚水旋即潰堤,而男友除了拚命道歉,還以怨懟的眼神瞪著我,約莫是怪我多管閒事吧。那時候的自己,渾然不覺已涉入情感至為內裡的糾葛、掙扎乃至反覆,只一味思索著:是不是真的做錯了?是不是不該陪同「別人的女友」晃過半個台北?

朋友說,一直以來打電話給男友,總是有個女孩接電話,而男友總說是租賃的房客,而今終於知曉答案。「我是不是很笨?」朋友問:「為什麼愛會騙人呢?為什麼和偶像劇演的都不一樣?」這麼絮語的同時,還看著皮夾裡與男友的合照──那是沒有智慧型手機的時代,上網也還不那麼普及,更遑論電腦最快的處理器就是奔騰586──我們就在那樣無法即時聯繫彼此,夾帶著沮喪而受傷的心情往回走。

也就是即將抵達她租賃的套房前,她突然握緊我的手,說:「謝謝。」約莫是第一次與異性有這麼親密的接觸吧,我下意識想把手抽開,一時無法回過神來。這一切她想必都看在眼底,笑笑的,又說了聲什麼,聽在耳裡嗡嗡的,只感受到那瓷細而溫軟的手,朝我手心捏了捏,「謝謝。」她再次道謝,也像道歉。

沒想到,隔天之後她再也沒來過學校了,從此消失在那個班級裡,消失在霧露與氤氳恆常穿過走廊的那個學校。

似乎有些離題了。許是極少與父親牽手的緣故,又許是祭拜死亡的活動正如火如荼進行著,以致想起了幾次與「結束」有關的牽手經驗。此刻,身後陣頭沸騰,鞭炮亂竄;眼前一字排開的水燈頭排列於大紅桌上,海風獵獵,成串燈泡晃動下,水燈裡塞進的紙錢忽明忽暗,預示即將到來的慎重儀式。

是父親主動要求前來的,這對於向來不喜歡熱鬧的他而言,頗使人意外。父親說,幾天前夢見奶奶,照例是深色的棉衣、寬腿褲,照例淚流滿面說:「阿藏,你哪會攏無轉來看我?」奇特的是,這次她不是站在我們熟悉的三合院前,而是立在遙遠的陌生的防波堤上。父親說,距離雖然很遠,天色儘管昏暗,但奶奶的臉龐看得清清楚楚,就連下垂的右眼瞼也耷拉得如斯具體。他正納悶著行動不便的奶奶,怎麼會出現在海邊呢?定睛一看,再往前一步,豈非要掉進海裡啦?就這麼心急著,父親以最快的速度跑向前去,並大喊著提醒奶奶留心腳下。然而也許距離隔得太遠,又或者奶奶耳背,她依舊一小步一小步往前走,「那海浪不輸現在啊!」望著眼前漆暗裡的浪頭翻湧,父親愁容滿面道。

說起來,奶奶於我而言像隔著描圖紙般模糊,主要是小學三年級時,奶奶就過世了。只記得就讀幼稚園那陣子,住在附近的奶奶經常隔著鐵欄杆圍籬,叨叨絮絮說些什麼?說著說著,眼淚就來了,皺擠的五官蘊含著我那個年紀無法理解的情緒,邊哭邊伸出手試圖撫摸我的臉。她的手出奇地細緻,沒有老人慣有的粗礪,之所以令我印象深刻,是她撫過臉龐時,柔和裡夾雜了玉蘭香,與她的哭泣極不相襯。

「無法度,你阿嬤憂鬱症,每天哭。」父親說,因為從未帶奶奶就醫,一切純屬推斷。

這麼憂鬱的奶奶,來到父親夢中,想必有什麼要告訴他吧?父親低吟著,會不會是怪我們搬到北部來?父母親為了就近照顧我和弟弟,從南部搬到土城,之所以落腳該處,乃因二阿姨住在那裡,彼此有個照應。而二阿姨當初係為了女兒出家禪寺,連帶有一陣子,父母經常至寺裡參禪禮佛。許是這個緣故,父親才夢見奶奶吧,畢竟民間說法是,為善之人容易被託夢,「敢是?那你阿嬤託了什麼給我?」父親明知故問,否則此時此刻,我們怎麼會站在港口邊,等待水燈滑入海中呢?

父親沒有回話,不斷摺著紙錢塞入水燈裡──做為家中老么,父親從未體驗「父母疼細囝」,反而對於他執意放棄家業、選擇公職,頗有微詞。但也正是父親大學畢業,在奶奶深受病痛折磨之際,泰半由他陪著就醫,因為唯有他能記得醫囑。再怎麼說,他的兩位兄長都是中了風,依舊堅持菸酒不忌的人,儘管最終,奶奶還是離開人世,但那段陪伴的日子,肯定為父親帶來不一樣的感受吧。

對此,父親還是保持沉默。他本來就是個寡言的男人,一直以來都是以行動表達情感,因而可以看得出來,那個夢境於他而言何其重要,尤其當他表達想要跟著隊伍一起扛著水燈下海時,我不由吃了一驚:已近知天命之人啊。

然而,父親早就俯身挽起褲管了。浪頭起伏,海面倏地燃起數座火光,水燈背面的姓氏很快就化做熠熠星火,暗夜裡映照出粼粼波光。四周闃暗,水燈顯得格外醒目;海風習習,因而人聲都吹向了遠方,這使得立在海中仿若佇在無邊的漆暗裡,黑墨中,光點被放大了,像暈開的夢,扭曲、曚曖,也像一層一層遠無止盡的鏡面,幻造成重重疊疊的浪與灰淡的雲,愈看愈使人感到惶惶然的驚恐,好似下一刻將永遠成為海的一部分。眼看寫著姓氏的水燈越漂越遠,這時候才發現,我竟牢牢牽著父親的手,應是深怕和父親走散,也怕父親站不穩,才這麼緊緊牽著吧。

──和父親牽手這樣的事,似乎自有記憶以來,未嘗發生。大抵是男性與男性之間的陽剛使然,又或者父親本就是不擅表達之人,因而此刻充滿了無以名狀的感受:原來父親的手這樣厚實,並且意外地冰冷──不知是不是海水的緣故?還是父親原本體寒?夾帶著海水浮動,與父親的牽手變得有些恍惚,也因為浮動,這樣的牽手才不致顯得那般尷尬。

「你會冷無?」我握緊了父親的手,他微微顫抖著,搖了搖頭。黑墨底,伴隨著忽然升起的煙火,照亮了整個夜空,也照亮父親濕濡的臉龐,分不清是海水、汗水或者淚水,父親直直望向海面,嘴裡默念著什麼。

奶奶也在其中嗎?她和父親也曾經牽過手吧?幼時都有的經驗,何時變得這麼疏離呢?隔著廣袤的浪與火光匯聚而成的夜海,父親的思念想必也隨著水燈緩緩緩緩,傳到奶奶的彼端吧?如果還有機會,父親也會想牽著奶奶的手才是。我想,父親肯定很想念奶奶,才在夢中遇見了她,無關宗教,關乎愛。

浪頭一波一波朝我們襲來,又退去;再湧前,再向後,我和父親就這麼牢牢握著彼此的手,久久未嘗放開。

直到上岸前,我始終牽著父親的手,好似還小的時候,他牽著我的模樣──好似,這一次的牽手不再是結束,而是重新開始。●

網友回應