您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】是年春歸

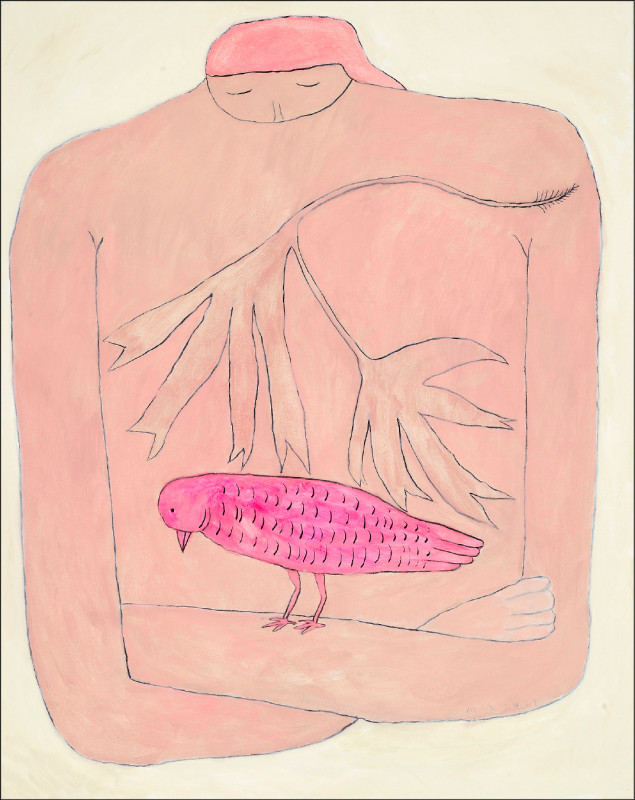

圖◎michun

圖◎michun

◎張怡微 圖◎michun

記得年末紛紛亂亂,整個台北被暴雨洗劫。然而所有人都平靜,似乎將之視若尋常。張大春早年曾在小說裡寫,「我還記得那天雨大得連牙齒都淋濕了。」後來每到台北冬季,我常常想起他的這句話。「冬季到台北來看雨」,也不只是一句會吵醒往事的歌詞。那是浩瀚的、赤身淋漓的襲人寒意,催逼人心底的乾涸以一種並不體面的方式稀釋開最脆弱的底芯。走在路上,連濕潤的寒風吹過都能感受到沁涼的善意,所以心情大約是好的吧。冷雨裡交織著桂花香,也是島嶼獨特的氣味,節氣錯亂,花都亂開。但亂開有亂開的驚喜,秩序有秩序的沉悶。

一切難免,劫就是緣

甲午年裡諸事不安,又不得不往舒坦裡去想,人生萬事,比上不足,比下有餘。其實我也是到了今年,才略微懂得工作上的事,要沉得住氣,便能恩仇流轉,守得雲開的道理。但遺憾的是,心無波瀾本身,令個人的悲喜被徹底沖散了。

〈落雨聲〉裡唱的「子欲養而親不待」,恐怕才是更為濃厚的心上穹頂。求學到了如今的年紀,愈來愈需要直面殘酷的生命倫理。過年時外婆鄭重地遞給我兩個首飾盒,說:「一個想你三十歲時給你,一個想你結婚時給你。但是現在都給你吧。」我說:「我明年就三十了啦,明年再給好啦。」外婆執意說:「還是先給你。」去年,她罹患胰腺癌,摘除了胰頭、脾和膽囊,好不容易養好傷、開始苦苦與化療戰鬥。我拚命工作,爭取一個月回家一次,打飛的看起來好像成功人士,但我深深知道自己能做的事實在杯水車薪。她極其樂觀,反過來還安慰我,笑稱:「人都有那麼一天,我壽衣都做好了,我穿給你看看好看哇。」但我知道她沒說的話是,「我怕我等不到了。」她再沒說過要來台北看我,也不再問我幾時畢業。

她給我的盒子裡是一枚金戒指,一隻金兔。

去年深秋的有段日子裡,我常常去萬華的龍山寺燒香。我是沒有信仰的人,卻喜歡萬華的古老凌亂。出了捷運站,可以看到許多不穿鞋的遊民,腳底黑漆漆、浪人般存在於這個標榜人情味的城市裡,宛若肌體中久久不癒合的潰瘍。萬華集中了全台北最古老的流浪漢,無家可歸、又無所事事的老人,以及濃妝豔抹、卻十分便宜的流鶯。在一片靜謐的歎息中,在眾目睽睽的貧瘠枯敗中,卻有最神聖的寄託站立於萬般苦楚之上。我站在寺內,聽人唱經,整整一下午,多少有衝動想要哭泣。

黃永玉寫《沈從文印象》中一篇〈這一些憂鬱的瑣屑〉:「我睜大眼睛,我笑不出來,雖然我想大笑一場。」我卻在應該大哭一場時,一點也哭不出來了。不是沒有真的難過。在無數個、無數個驚懼的深夜裡,我也努力告訴自己,這一切都是難免的,劫就是緣。大平靜是靠創痛換來的自我蕭條,更是無所謂好壞,只是經過。

是年,我在島嶼蟄居第四年。不只是觀光客,也難以搖身變為在地人。我有一點點感知,如我與故鄉之間的疏離已經建立起了更為清晰的輪廓。而我與眼下的暫居之地,居然也磨合出了更為相敬如賓的禮儀。我覺得我不再屬於任何地方,而任何地方的人卻又覺得我心早有所屬。在這種綿密的夾縫之間,我將將找到了自己卑微的位置。那不只是空間的,也是站立於而立之年前夕的時間之隅。我略有自知之明,偶爾有勇氣兢兢瞅一眼心內的暴雪天。那是一種什麼感覺呢,恰類似於即使我心中的狂風將我吹向你,我也只得逆風而行。

我還記得,四年前我曾在遲子建的講座上,問過她一個問題。我說,為什麼我不會寫景呢,我寫的故事,人是人,景是景,人的命運與景之間沒有勾連。遲子建說:「那你肯定不熱愛生活。」王安憶說:「她熱愛的。但是,他們這些孩子很可憐,他們在上海,一望無際都是人。」

世界若是一個故事

四年後,實難想像,我如今的指尖,敲打過那麼多的青天碧海、那麼多的玲瓏水意,唯少見人。就彷彿所有的無常,都是蒼茫的波濤外沿,一片不知來歷的樹葉,或是本該跌宕於遠方、卻過於靜止的幾艘舊船。本沒有人。世界若是一個故事,那麼這三年以來的主人公,早不是人類,而是「沿洄安得住」的「世事波上舟」。變與不變,乘桴浮於海,大道不行。

我曾對一個編輯說過,每次我從桃園機場出來回到台北市區,高速公路上數度被紫色的雲朵感動,我的故鄉看不到那麼美麗的海島的雲。我的編輯說,「你知道嗎,我一直覺得,上面有一朵,是我的父親。他在保佑我。」

記得冬天裡我下去南部一次,在高雄旗津港,和朋友走過一段漫長的海岸線。他常常問我:「前面是什麼?」我說:「我也不知道。」他說:「我以為你來過。」但事實上,沙灘那麼漫長,一直延伸入海,即使不知道什麼是路,也能一直通往遠方。我們路過幾隻麻雀,牠們佯裝飛過滄海。也路過一些腳印,不知深淺、不知來歷。我們還路過無數貝殼,樹幹、甚至一些遺失的單鞋,彷彿那麼靠近死亡,又彷彿僅僅是遺棄。在那些靜物的背後,人的命運顯得那麼渺小,那麼不重要。而遠方的船隻,佇足成一幅畫,最夢境便是全世界都空寂得彷彿凝固,而我們還可以移動。

最大的變遷莫過於,想要抵達無人之境,在此地變得那麼唾手可得,迫近得甚至令人驚惶。然而眼下,一望無際只是海。一望無際,只有那麼近在咫尺又稀薄的相信,和事實上那麼遙遠又確鑿的、那個個人。

且等春來歸。●

網友回應