您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.閱讀小說】 廖偉棠/似是故人來

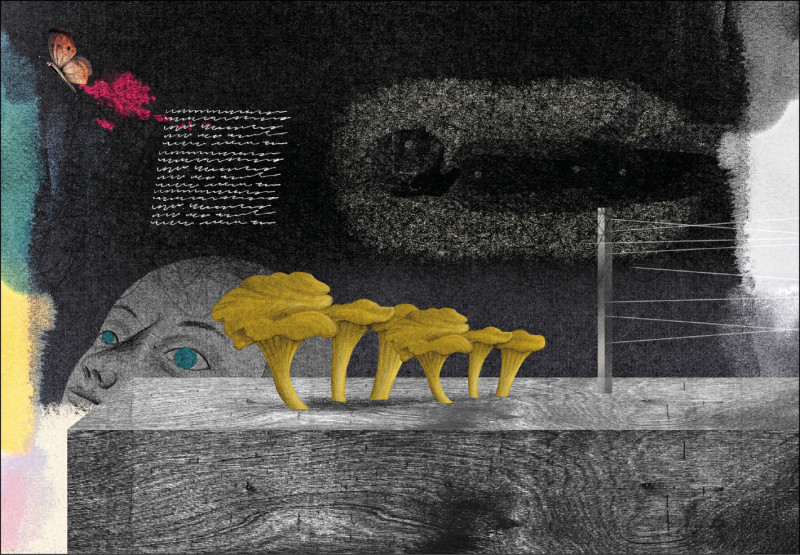

圖◎唐壽南

圖◎唐壽南

◎廖偉棠 圖◎唐壽南

春雨無休止的濛濛沁潤我的肺尖。應該是子夜時分了,病房裡只有不知名儀器的「滋滋」聲和「滴滴」聲交錯合奏,旁邊的病床早已清空(前幾天好像睡了一個昏迷的少年,頭被剃光了,不是香港人,也沒有照顧者),我甚至聽不到自己的喘息。

那太好了,本來我就不相信自己得的是肺癌我從來都不抽菸。「可是你寫過很多抽菸的人:屠龍的少女、被剁掉兩指的神射手、無名墓的守墓人……都屬於你記憶深處那個沒有菸抽的年代。」是啊,也許我寫過的菸都進入了我的肺,把它一點點烤焦了。

事實上我也沒有看到春雨,護士把窗簾緊緊地拉上了,沒有一點縫隙。我看見床尾對著的黑椅子上那本書,你讀過的摺角處,倔倔地探出了一朵小蘑菇。多可愛呀,是黃色的,我看了它一晚上呢。

它也看了我一晚上,我寫過的人:抽菸和不抽菸的、苟活和枉死的、愛過和恨著的、香港人和離港人……三五成群或者幽幽獨行,從我的病床走下來向它走去。像螞蟻,像花瓣,像嬰孩,還帶著我乳間的香味。他們走進半開的書頁,變成它的一部分。

那是我年輕時寫的一本詩集,書名叫《島拔錨》。你前幾天送我入院時,匆匆在玄關的書架拿的,哎,寫那本書的時候,你還在我子宮裡呢,你說巧不巧?昨天你說想回家休息一下,我對你眨了眨眼,我看到你忘記帶走這本詩集,但我說不了話沒法喊住你。也許你是想留著白天回來繼續讀吧。

走的人多了,我的心臟在乳房下面漸漸騰空,肺也沒有那麼痛,我覺得一股旋風從我體內掠過,流連,清爽得像我兩歲時第一次和媽媽去離島,撲面的海風。你記得嗎,媽媽?

走的人多了,黃蘑菇像吸收了他們的精魂,慢慢變大,當它變得像一朵牡丹那麼大的時候,啪嗒一聲掉了下來。它繼續變大,變成一個海碗,變成一把雨傘,變成一艘救生船,圓形的,好像還有深夜裡的螢火蟲繞著它閃閃,電光魷魚在水中閃閃,無數的光點落下和上升,融為一點而又分開。海水彌漫淹沒了我的床腳,儀器們漂了起來,不再作聲。

鄰床的巴勒斯坦少年醒來了。他撓著頭上的亂髮,原來他是一個牧童,叫做馬哈姆。馬哈姆絮絮叨叨跟我講他見到的巨人世界。「那天不知是我經歷的第幾次掃蕩了,我躲在母羊的肚子下面,拚命用羊毛堵住耳朵,以為這樣就不會聽到炸彈的嘯叫和鄰人的哭聲。突然有一刻萬籟俱寂,強光從天而降擊中羊群,黑夜轉瞬降臨,我從瓦礫探出頭來,發現自己到了一個萬物的尺寸都龐大了幾十倍的星球。」

「那裡也有紫羅蘭般的宣禮塔和棗椰樹,塔已經傾圮而棗椰樹依然開花,也有孩子在馬路上畫下的馬的嘶鳴聲,甚至有婚禮剩下的宴席,空桌子上遺留著像盤子一樣大的幾枚硬幣,我在一個正在腐爛解體的髮夾上睡著了,夢見一雙大大的眼睛在看著我,我夢見紮辮子的姑娘她的愛人將要出征,我夢見不會用幾個錢幣廉價出售的橄欖向我滾來,我夢見你不可思議的歷史之牆……我夢見杏花的芳香點燃漫漫長夜的憂傷……」

等等,孩子,馬哈姆。你是一個詩人嗎?你夢見一籃無花果了嗎?

「我夢見我被一架火箭送回來地球上。」馬哈姆小心翼翼地把我扶起來,海水已經漫上我的床墊。馬哈姆把我抱起來放到黃色救生艇上,他黝黑的手臂有力,而我恰好已經消瘦如一個拉姆安拉的小女孩。他繼續向我講述他見過的那個世界末日如吟唱搖籃曲:

家園遇害,一如它的主人/對事物的記憶也隨之死去:/石頭、青草、玻璃、鐵、水泥,/如生靈的肢體,四處散落/棉花、絲綢、亞麻、書本,/像說話人還未說出的詞語般破碎/被砸爛的是碟子、叉子、玩具、唱片、水龍頭、/管道、門把、冰箱、洗衣機、/花瓶、醃橄欖、泡菜、罐頭,/一如它們的主人被砸爛/被碾碎的是白鹽、白糖、香料、火柴盒、藥片、/避孕藥、提神藥、大蒜、洋蔥、番茄、/乾秋葵、大米、扁豆,一如它們的主人被碾碎/被撕裂的是契約、結婚證、出生證、水電費單、/身分證、護照、情書,一如它們主人的心被撕裂/四處飛散的是照片、牙刷、髮梳、化妝品、鞋子、/內衣、床單、毛巾,一如家中的私密被公之於眾……

我漸漸闔上了眼睛,馬哈姆的詩也漸漸地遠去,變成嗚咽的風聲。我想告訴馬哈姆,我有一次帶我兩歲的女兒去離島玩沙子的時候,她不小心踩倒了一座沙堡,那麼小那麼小的沙堡,已經幾乎被海水消融了呢。但女兒說,她聽到了風在穿過沙堡的塔樓、雕花窗和翻開的書頁(那一頁上面寫的是金羊毛的撿拾者無意編織了玫瑰戰爭的敘事詩),風也在哭泣,因為沙堡的主人遠征未歸呀……

塔樓關上了花窗,是你伸手出來關上的,你著素裙如紫錐,在窗格子後面向我揮手。你不要哭泣,書還沒闔上,女兒,你繼續讀下去。

睜開眼,我在太陽系的空中。淡淡的香檳色的光撫摸著我的面頰、我的手臂,使它們變成了蜜糖色。黃色救生艇變成金色的核桃殼,我端坐在裡面,像拇指姑娘。馬哈姆也坐在我身邊,馬哈姆?「你叫我家駒啦,我個香港名,因為我老竇鍾意Beyond嘛。」他的長髮紮了細辮,耳環閃爍如新月。

依稀的光,不知道來自太陽還是某個行星的反射,若有若無地把家駒和我裹在一起,像冰女王宮殿裡的吉爾達和凱路途遙遠,我們必須重新成為少年。地球愈來愈小了,他指給我看,那邊,那一顆好像雲母鈕扣的就是地球……雲母鈕扣?我覺得它像一個小舷窗,在它的另一面是溫暖的海,依然物種繁生,騷動不已,就像五億年前那樣。

那我們可以從海中撈起那枚鈕扣,不斷地撈起,穿越,撈起,海,鈕扣,海,鈕扣……反正我們這麼小,反正我們這麼大。

「據說,有的宇宙漫遊者累了,也想飛越五十光年來地球洗個澡呢。」家駒你要是一個詩人的話,我就是科幻小說家了。「我現在是凱。」凱對我點他的光頭,我笑了。什麼時候剪掉的,你的長髮?耳環倒是還在。

「我見過你們,你和你的女兒,在巨人的廢墟那裡。」凱戴上了白色頭巾手執蕨狀的權杖我豎起指頭不讓他說下去。我也看見你了,你不是在準備女兒的婚禮嗎?那些無花果碩大如蜜瓜,濺起的葡萄酒化做傾盆大雨……還是,你要迎娶酋長的女兒,藉著閃電的餘光窺視她的妝容?但餘光很快熄滅了,山岳聳肩走動化做平川,長達數百個小時的日落也終於落完,最後的、狡黠的神好像突然瞇上了他狹長的眼睛。他不會再夢見我們,你也是。

在那個世界的演化中落敗的我們,緩緩倒下在銀灰色海面上,變成一串串島嶼。

在這個世界的我們已經飛到了太陽系的邊緣外,進入深空。然後,我們追上了航行者一號。不,ta在那裡等著我們呢。微弱的光線勾勒出ta的輪廓,20紀七十年代簡潔直接的朋克美學風韻猶存,甩著堅硬的髮刃向我側頭示意。我本以為經過六十年飛行後ta的軀殼應該傷痕累累,像其他人造的事物一樣,但是不。

幾年前,2036年,一如製造ta的科學家所預測,航行者一號的放射性同位素熱電機的電力徹底耗盡,ta跟地球艱難的聯絡終於停下來了。地球最後一次收到ta的信息是:

我看到了

沒有人知道ta看到了什麼。ta也沒有像預定的那樣爽朗地對我們說:「行星地球的孩子向你們問好!」而是有點不好意思地說:「我沒有飛向奧爾特雲,就像你看見的,我在太陽系外星際的第一層停下來了。」

畢竟是故人,航行者一號沒有打算像ta狠心的發明者安排的那樣,飛三百年前往奧爾特雲,接著花三萬年去穿過這個理論上存在的東西,再飛一點六光年也許和麒麟座的格利澤445恆星擦肩而過……太孤獨了,像一個永不出生的宇宙胎兒,不是嗎?所以ta在不再被地球監視的一刻開始,就決定停下來等我。畢竟ta是人類發明的第一個AI,發明者忘記給ta加上抑制自由意志的枷鎖。

為什麼是我?「也可以是任何人類,」ta笑咪咪,好像跟凱使了個眼色、眨了一下它藍幽幽的鏡頭。「不過湊巧,我知道你惦記著我。島拔錨。」

島拔錨,島不能拔錨,我那年寫的是離散。我惦記ta,卻始於1990年那年的情人節,ta最後一次回頭看我們的小地球,拍下一張淺藍色小點的照片,像一個舊情人話別的殘忍。但是,2013年當ta離開太陽系開向深空的時候,尚未經歷離散的我,依然向著電視動畫虛構的那個漸漸隱沒的小身影舉杯,寫下給ta的信:

照在你身上的光已經與照在我身上的不同。它們發出不同的響聲,有不同的觸痛。

你張開兩臂擁抱的虛空已經和我呼吸的虛空不同。但是同樣一張密紋唱片在我們的心臟轉動,催促我們奔跑。

二百一十億公里外,你是離我最近的收信人,其他人埋在雪的精魂中音訊不通。而我寄上的,也僅僅是嚼不碎的舊雪。

這就是你要接引我的原因嗎?我輕輕地降落在航行者一號的高增益拋物天線上,它就像之前那個黃色救生艇一樣承托我,赤裸如嬰孩的馬哈姆和我們一起調整好新的航向。同時,ta的黃金密紋唱片一直在旋轉播放著,「……我們正努力生活過我們的時代,進入你們的時代……」各種瀲灩的、悠長的、情熱的、磅礡的、婉轉的來自1977年地球的聲音湧至,淹沒了那個男人的誓言,也淹沒了我回憶中所有男人的誓言。最後是一聲聲尺八無數粒子在竹子龐大如溶洞的空涵中衝過、擦摩,建築起一隻鶴的巢帶我沉入星漢燦爛之中。

ad astra per aspera

有人輕輕撫摸我的衣角。媽媽,起風了。●

■注:文中引用巴勒斯坦詩人達爾維什的詩句,為薛慶國和唐珺譯本。

網友回應