您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【藝週末.藝週美術人物】終其一生的尋美之旅─藝術家李賢文

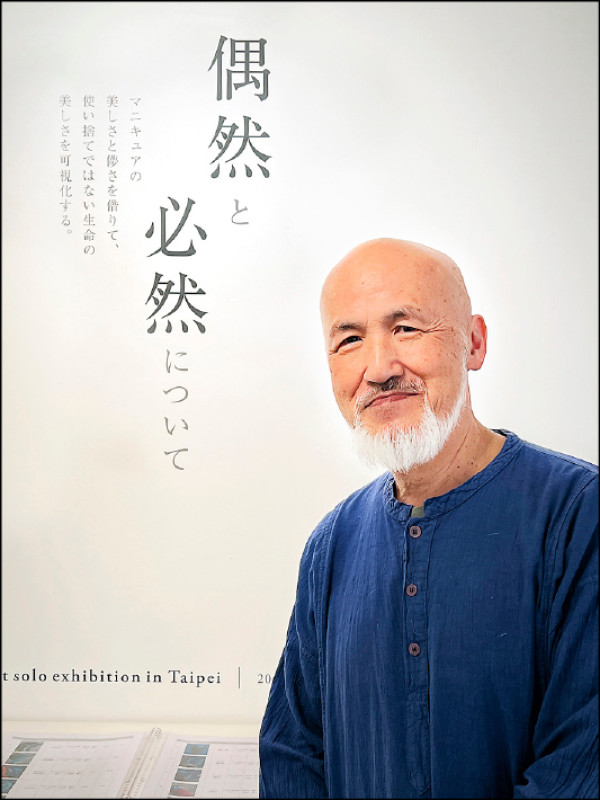

以台灣美術為終身志業的李賢文。(高依汾攝影)

以台灣美術為終身志業的李賢文。(高依汾攝影)

文/高依汾 照片提供/雄獅星空

做為《雄獅美術》月刊及出版社──雄獅圖書的發行人,半個世紀以來,李賢文在台灣美術界扮演著引導及推手的雙重角色,於藝文界中有舉足輕重地位。2023年結束出版事業後,他依然沒有停下腳步,以純粹藝術家的初衷,透過畫作及文字,將多年來與台灣美術前輩們的互動回憶記錄下來,日前出版《走在臺灣美術的最前面》一書,將剎那化為永恆。

身分多元的李賢文,是發行人也是畫家、書法家,曾發行美術月刊、出版藝術書籍、開過畫廊、辦過美術新人獎及創作獎、經營專賣藝術書籍的書店咖啡館──雄獅星空,在提升台灣美術環境或美感教育上,李賢文用心做每件他認為是對的事,將人生最精華的50年光陰奉獻給台灣美術界。今年5月,將過去半世紀累積的珍貴文化資產及《走在臺灣美術的最前面》書中20幅替台灣前輩藝術家所繪之畫作,捐給國家圖書館(簡稱國圖館)。傳承台灣美術的信念,從少年郎到耄耋之年,終生不悔。

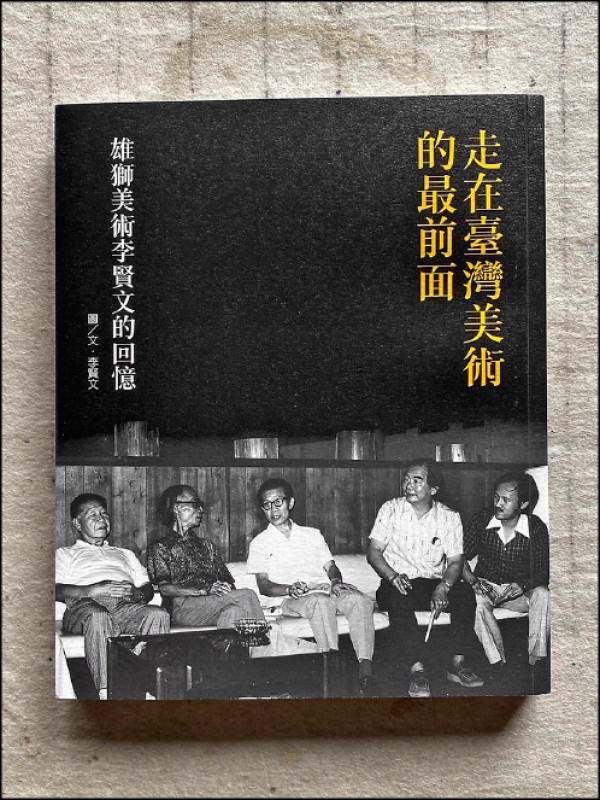

2024年出版《走在臺灣美術的最前面》。

2024年出版《走在臺灣美術的最前面》。

大四開辦《雄獅美術》月刊

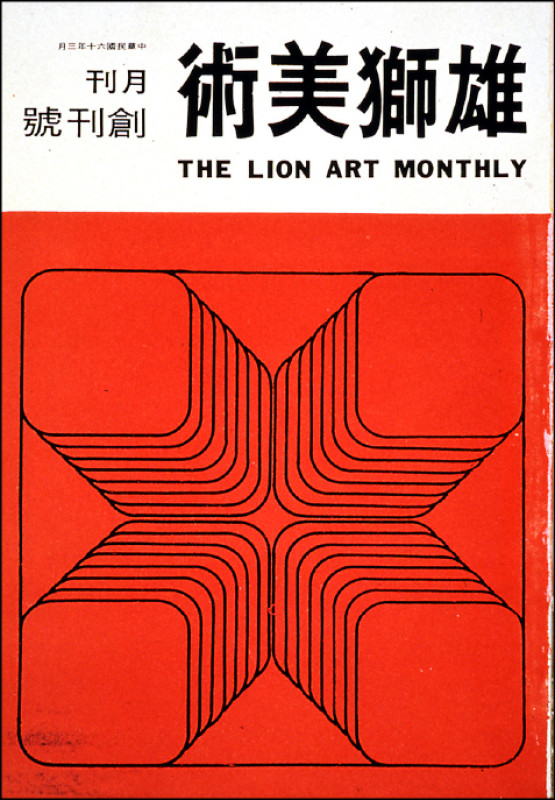

李賢文的父親李阿目是雄獅鉛筆廠的創辦人,1971年時他請父親撥一些「文具廣告預算」給他辦雜誌,沒想到父親竟然同意,而此時的李賢文還只是個大四的學生,尚未畢業,沒有資源、經驗。

「當你真心渴望某件事,全宇宙都會聯合起來幫助你。」李賢文感恩地說自己很幸運,這些年來缺人或缺錢時就會有貴人現身相助,也是在對的時機點開辦月刊,因為當時已是戒嚴尾聲,所以即便有被警總約談過,他們還算是客氣。如果再早個10年,這本月刊應該就會夭折!

或許這就是李賢文的天命──在對的時候、做對的事。而他認為自己這輩子做得最對的事,就是大四時開辦這本雜誌,如果當初沒有開始,就沒有接下來的故事。李賢文回憶道,原本自己在當畫家與繼承家業間徘徊,大三時結識了令人如沐春風的畫壇前輩劉其偉,心想:「台灣優秀畫家何其多,但欠缺的是一本美術雜誌。」就這樣憑著家族企業背景及對美術的一腔熱血,抱著理想與浪漫,做了他這一生覺得最有意義、也最有價值的事。

李賢文在大四時創辦《雄獅美術》。1971年。

李賢文在大四時創辦《雄獅美術》。1971年。

25載起伏 月刊畫下休止符

雜誌開辦後,李賢文曾為了尋覓海外英才、增廣見聞,在一位天主教法國神父的幫助下,於1973至75年間到法國學習法文。他表示當年的巴黎是藝術家匯聚之處,沒去過巴黎的人不算畫家!他也利用機會到處旅行、採訪、報導、結交朋友。李賢文笑說,要不是因為手上有《雄獅美術》這個媒體,可能多數藝術家不會理會一位年僅20出頭的小夥子。因為《雄獅美術》月刊,他得以在法國接觸到大師級人物如:趙無極、熊秉明,也與蔣勳、奚淞成為一輩子相互支持的好友。

解嚴後,兩岸開始往來,李賢文抱著好奇心,也到對岸去看看那些從小在地理歷史課本上學到的內容。當年的《雄獅美術》月刊雖沒在中國發行,但他們透過香港管道取得月刊,認識《雄獅美術》的人還不少!最令李賢文驚訝的是,文革後當地藝術家在思想被箝制的封閉環境中,對外界及世界美術等訊息求知若渴,他們會一個字一個字地細細閱讀《雄獅美術》月刊,甚至連廣告都不放過。

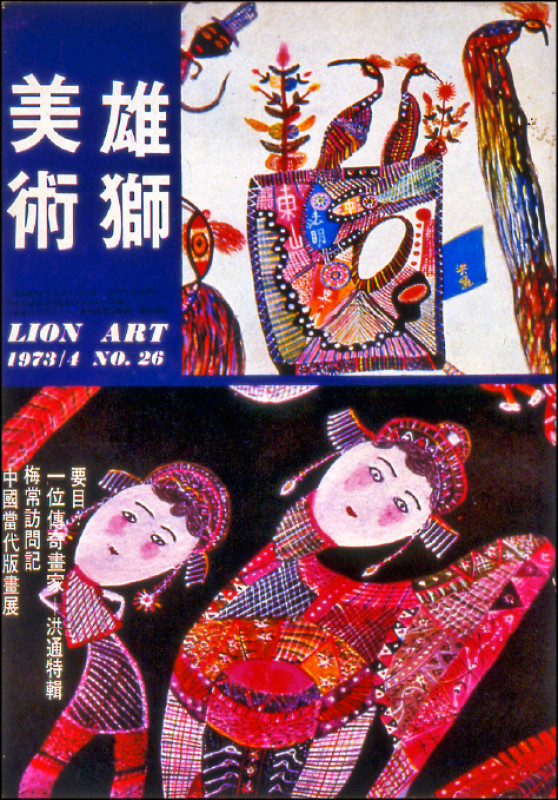

1973年「洪通特輯」一出刊就被搶購一空。

1973年「洪通特輯」一出刊就被搶購一空。

《雄獅美術》是台灣第1本發行長達25年的藝術月刊,從1971年起至1996年止,共發行307期。從1970年代戒嚴時期的言論不自由,到報禁解除、可以公開談論228事件;甚至是1980年代經濟起飛,在那個台灣錢淹腳目的時代,《雄獅美術》難得地迎來廣告滿檔的盛況,眼看春天終於降臨,李賢文卻不因此感到開心,反而覺得茫然,不知藝術本心何在,找不到值得探討的議題,為了捍衛理想,毅然決然停刊。

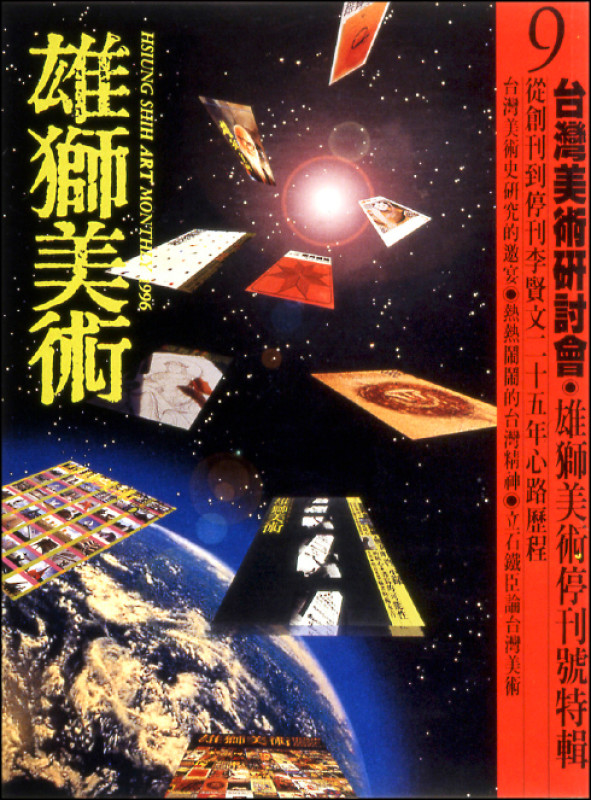

1996年《雄獅美術》停刊號。

1996年《雄獅美術》停刊號。

半退休投入藝術創作

李賢文認為自己很幸運,從14歲中學時代愛上畫畫開始,經常接近美術。大四學生辦雜誌,雖然壓力大,卻能近距離接觸藝術家,貼身觀察、看畫、甚至要求大師示範作畫或寫字給他看。因此即使他沒有執筆,透過眼睛仍吸收大量養分。在1996年停止發行月刊後,只剩1年5~10本書籍的出版工作,不若以往繁重,他將更多精力放在畫畫上,也練習寫書法。

李賢文開心拾起畫筆,跟著高齡91歲的書法家陳雲程學習行草約5年時間;2010年起,又向高齡95歲、曾任職故宮書畫處的張光賓學習草書。李賢文體悟出:「心情好的時候,寫字;心情不好的時候,更要寫字!寫字是認識自己的方式。筆墨雖小,世界卻無限大。」

台灣雲豹在2013年已宣布滅絕,為了畫出已絕跡的雲豹,李賢文曾於2017年造訪屏東北大武山、舊好茶部落、神山部落、禮納里部落,觀察雲豹故鄉的地理環境、聆聽「雲豹傳人」魯凱族耆老分享近身接觸雲豹的故事、一睹部落頭目才有資格擁有的尊貴雲豹罩袍;也曾跑到動物園裡觀察來自東南亞的雲豹奶奶,雖然牠不是台灣特有種的雲豹,卻是在台灣能看到最接近的一種動物。

憑著種種努力與想像力,李賢文以彩墨創作出「台灣雲豹五連作」和「台灣雲豹三部曲」等作品,讓傳奇台灣雲豹在他的畫作中復活,也期望透過這些消逝的美好,提醒觀者思索:明天要離開我們的,又會是什麼?

李賢文藉由〈雲端雲豹〉讓人反思接下來要失去什麼。

李賢文藉由〈雲端雲豹〉讓人反思接下來要失去什麼。

疫情期間不能出遠門走訪各地山川,李賢文在位於中壢的自宅兼畫室「五苓山居」裡,找到屬於自己的小宇宙,就像莫內在巴黎近郊吉維尼小鎮上的故居,為自己打造了一座花園,並在此畫下了高達250幅著名的睡蓮系列。李賢文亦在他的五苓山居中,找到適合春夏秋冬24節氣的不同角落,創作出《節氣24帖》系列,畫面中有花、樹、池塘,也有魚、鳥,以及在「無我」書法下方撫琴的自我。

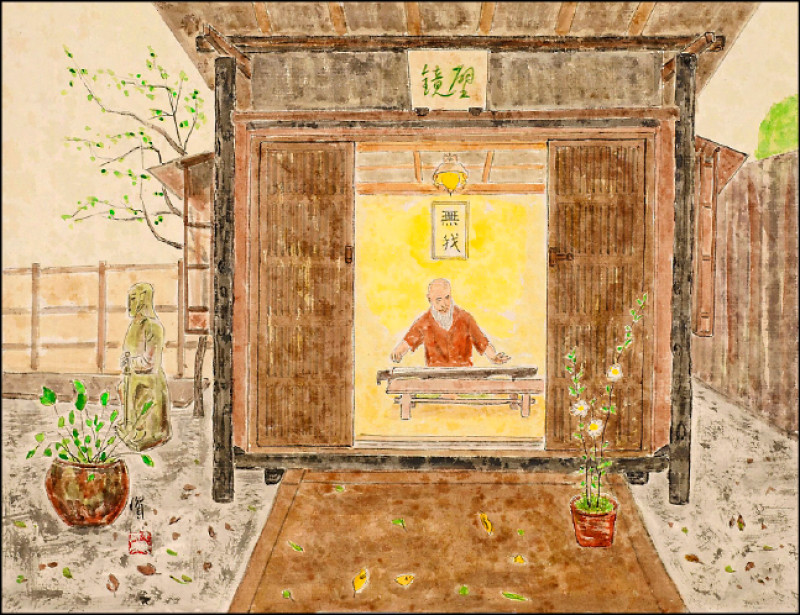

《節氣24帖》中,李賢文在「無我」書法下撫琴的自畫像。

《節氣24帖》中,李賢文在「無我」書法下撫琴的自畫像。

善始善終 重現台灣美術史

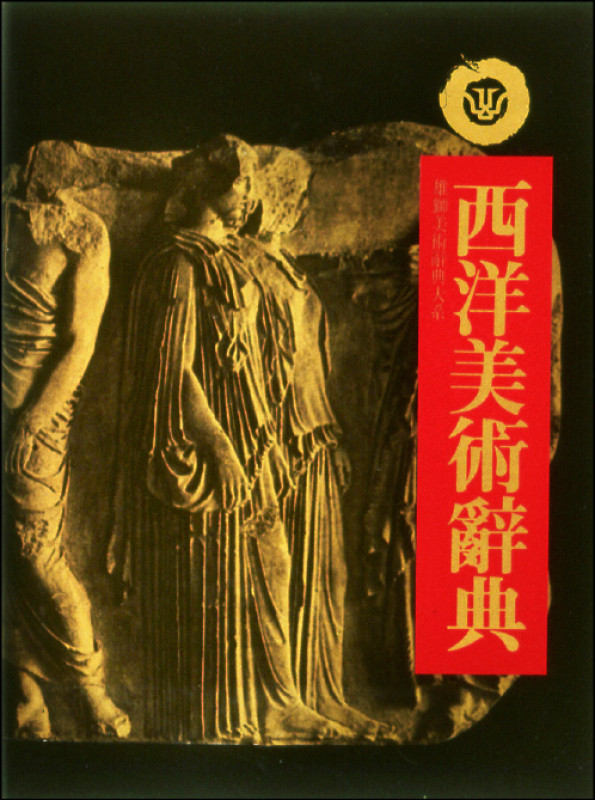

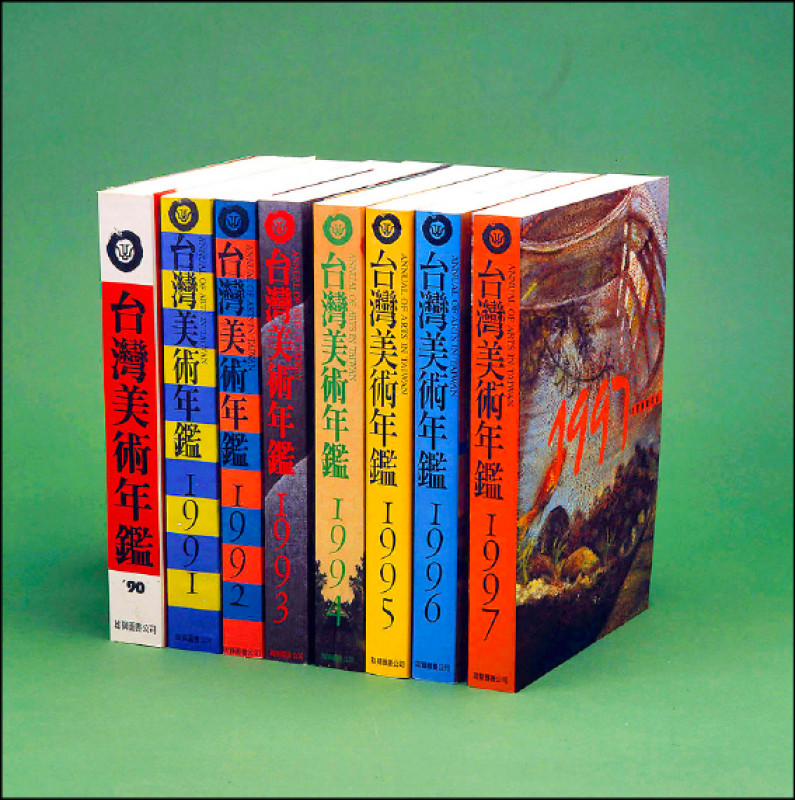

在半個世紀的出版事業上,李賢文每年都有新的想法:當他覺得年輕人需要被鼓勵時,創辦新人獎;覺得老畫家被埋沒可惜,便替他們做專輯報導;發現國人在翻譯西洋美術時前後不一致,勞師動眾地編寫一部《西洋美術辭典》;在知識紛亂的年代,編纂《台灣美術年鑑》工具書,為後人留下參考資料。

發現國人在翻譯西洋美術時出現前後不一致現象,因而編纂《西洋美術辭典》。

發現國人在翻譯西洋美術時出現前後不一致現象,因而編纂《西洋美術辭典》。 《台灣美術年鑑》工具書為後人留下參考資料。

《台灣美術年鑑》工具書為後人留下參考資料。

如今李賢文選擇停下腳步,不是因為經濟因素,而是看不清、摸不透現代人想要什麼?接下來自己可以再做什麼?在2023年完成出版《水墨,結束了嗎?》研討會論文集後,李賢文認為自己完成了最後的任務。辦研討會要花大錢,出版論文集肯定不賺錢,但李賢文還是去做了他認為對的事,替自己畫下漂亮的句點,接下來就讓新一代的人去做吧!

在得知雄獅圖書要結束營業後,國圖館館長王涵青很快地聯絡李賢文,希望他能捐贈多年來累積的圖文資料。李賢文也大方應允,將過去半世紀累積的珍貴文化資產:歷年出版的月刊與圖書、200餘冊印製網片、國內外購藏之近萬冊藝術參考書籍等,捐給國圖館,希望未來能有更多人繼續使用這龐大又珍貴的資料庫,讓過去50年來眾人努力寫作、編輯過的台灣美術史──400多本美術相關書籍與307期《雄獅美術》月刊重獲新生,再現世人眼前。

近日李賢文出版《走在臺灣美術的最前面》,回憶與20位因採訪結緣、親近且建立情感的藝術家前輩的互動,其中約有2/3都是在1979-80這段時間採訪的,包含李石樵、楊三郎、林之助等,因為曾認真幫他們出專輯,他們亦如父執輩友善相待。李賢文也透過親筆所繪製的20幅畫作,向這些畫壇前輩致敬。書中出現的20幅畫作,李賢文也一併捐贈給國圖館展出,展期至8月15日。此次規畫成移動性展覽,將來各地圖書館或文化中心若有興趣展出,亦可以向國圖館提出申請。期望更多人因看到書、看到畫作,進一步認識這些台灣美術史上重要人物,了解他們一生為藝術付出的貢獻,提升台灣整體人文素養。

李賢文眼中高壽96歲的雕塑家〈金山跳石仔海邊的李再鈐〉。

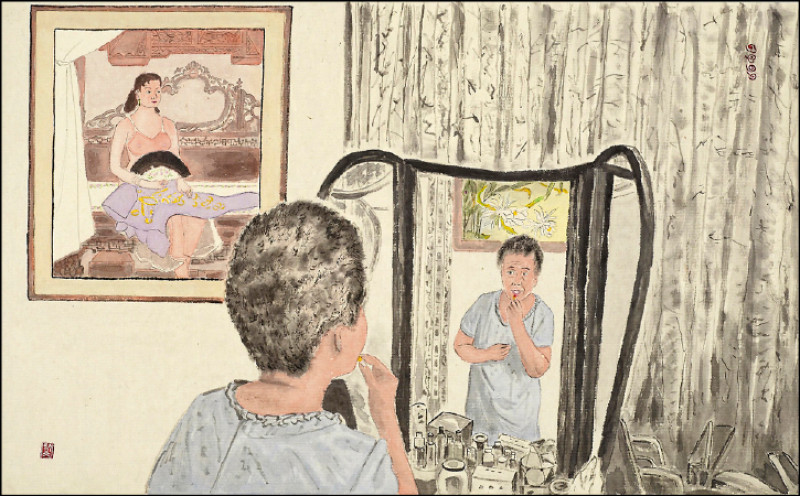

李賢文眼中高壽96歲的雕塑家〈金山跳石仔海邊的李再鈐〉。 李賢文為台灣美術史上第1位女畫家陳進所繪的〈梳妝台前的陳進〉。

李賢文為台灣美術史上第1位女畫家陳進所繪的〈梳妝台前的陳進〉。 李賢文將陳澄波自畫像與張捷女士看著先生遺作的畫面融合。

李賢文將陳澄波自畫像與張捷女士看著先生遺作的畫面融合。

李賢文小檔案

1947年出生於台北市,1961年初中二年級以油畫作品〈窗邊靜物〉入選全省美展,1962年以〈北投風光〉獲全省學生美展初中部第1名,1971年創辦《雄獅美術》月刊,並從輔仁大學數學系畢業,1972年成立雄獅圖書公司,1996年《雄獅美術》停刊,2013年水墨筆記《人間清曠》獲金鼎獎最佳非文學圖書獎,2023年結束出版事業雄獅圖書公司、2024年出版《走在臺灣美術的最前面》。

李賢文初二以油畫〈窗邊靜物〉入選全省美展。

李賢文初二以油畫〈窗邊靜物〉入選全省美展。 李賢文獲全省學生美展初中部第1名作品〈北投風光〉(中間上方)。

李賢文獲全省學生美展初中部第1名作品〈北投風光〉(中間上方)。

網友回應