您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.第二十屆林榮三文學獎.散文獎佳作】 陳議威/芬蘭浴

◎陳議威

◎陳議威

◎陳議威

◎陳議威

作者簡介:

陳議威,又名Fog,1993年生於南投市,台大社工系畢,現居荷蘭海牙。曾獲林榮三文學獎、台北文學獎、文化部青年創作補助。剛完成一本散文集,離出版還有段距離。

得獎感言:

二十屆了!感謝促成一切的人。

感謝家鄉台灣,還有我阿公陳昆龍,我想念你。特別謝謝舒涵讓這篇文章抵達,感謝風、芬蘭真實存在的聖誕老人、Set Restaurant。

感謝文學。

★★★

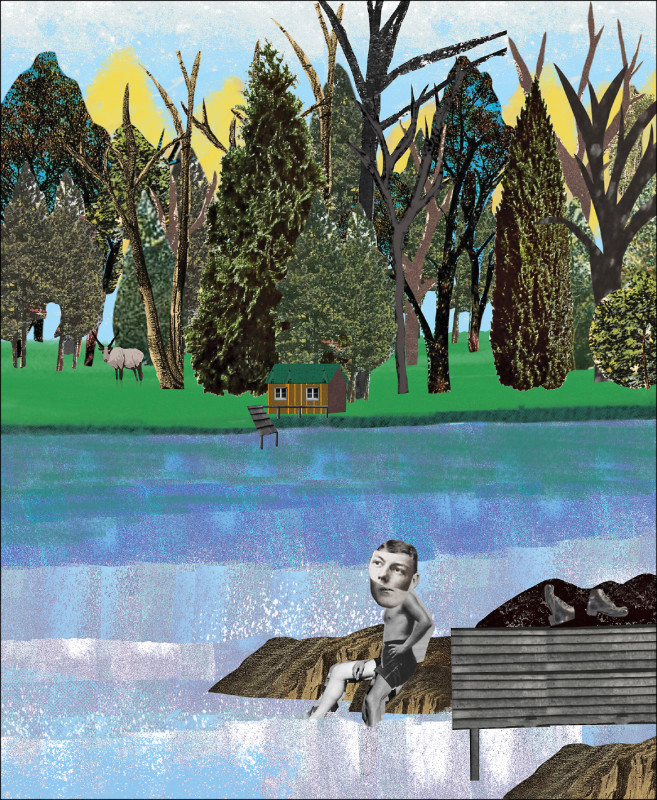

圖◎顏寧儀

圖◎顏寧儀

◎陳議威 圖◎顏寧儀

與風會合前,我造訪了里加拉脫維亞戰爭博物館,它建於古時是防禦功用的火藥塔中,頂樓用整層展廳講述烏俄戰爭。停留一晚北上塔林,搜尋當地午餐推薦時,意外在漢堡店評價裡讀到一則負面評論,俄裔居民氣憤店員裝作聽不懂俄語,不願意為他點餐。

世界是波動的,而風不動。

風整個六月在北國駐村,手機被沒收,一週只能收一次電子郵件。與其他藝術家棲於原始森林裡。

收到第一封Email那天,我在波羅的海上。那是個異常炎熱的傍晚,海鷗盤旋在通勤郵輪頂層,試圖驅趕熱氣,或許太過燥熱,飛行軌跡像是傳統市場裡塑膠絲帶般有氣無力。準備回家的人們褪下一箱箱從鄰國裝載的便宜啤酒與溼黏上衣,露出刺青與曬痕,在移動海面上找到自己的位置,袒露身體、迎擊陽光。

「這裡幾乎沒有天黑,但我每天都很想睡,沒有手機的關係,也不需要在社群上假裝關心每個人,現在跟真實生活的自己和別人連線。旅行費用(租車車資、住宿)你算好,請到時候再跟我說。

btw,記得帶泳褲,天氣很好時可以游泳,風。」

風個性直接、果斷,任何行動都有意義。信中簡短幾句話便能讀出強烈個性。反覆忖思該回覆什麼時,不知不覺依稀看見海面突出的古代堡壘,遠方還有紅頂與白頂教堂,所有人移動起來,連忙交代幾號取車、幾點抵達。回信瞬間,即刻收到設定好的回覆:「謝謝來信,正在參與駐村僻靜計畫,無網路請耐心等候。」風與我除了年紀相仿,其他部分有顯著的差距。三十歲左右,風篤定、我總是漂動。風已有成功的藝術事業、結了婚、準備養育下一代,而我帶著創作理由來到歐洲打工度假,還沒實現什麼,全職在日本餐廳打工,向為生現實低頭。

這趟旅行對我來說,是珍貴的喘息機會。

著陸時排隊下船,安靜秩序、前後疏遠。六點教堂旁山坡上、八點公園藍綠色湖水裡、十點沙岸海潮中,皆是把握陽光的人。風說這裡天不會黑,我走到哪便舉起手,延伸拇指與食指丈量太陽與地面的距離,起初確信只是刻板印象,但發現無論高掛、斜照或低臨水中,陽光跟人之間,關係比人和人還靠近一點。破壞分際的是狡猾的海鷗,晚餐時間路過海邊市集,手中的鮭魚三明治撥開紙袋來不及嘗兩口,便飛升天際,僅留下美乃滋與食物餘溫。

首都在最南邊,風在中間,藝術村成果發表結束,我們將驅車北上,跨越北極圈去解答一個問題:「夏天聖誕老人在做什麼?」接著返回首都還車。短暫七天,橫跨北方大地路途逾兩千公里,如此有野心的計畫當然是風的想法。

延遲的第二封信提及:「從我住的黃色木屋房間往外看,這裡深夜日落會看見藍色地球陰影,很像在時間的奇點裡休息,週末我們可以去森林。」收到信的時候,我熄掉車燈,沒有馬上下車,保持暫時靜止的狀態,車窗外便是那片森林,幾棵白樺樹交替於雲杉與赤松之間,除了風提及的黃色木屋,旁邊還有藍色木屋。

鬈髮女人圍著浴巾,從木屋間草坡走過來,我搖下車窗表明來意,她是瑞秋,領我參觀環境,我們跨過草坡走向森林邊緣的無窗小屋,裡頭一片漆黑,只有簡易木條搭建成的座位,推開裡層的門,裡頭煙霧彌漫、石頭還燙著。瑞秋從牆壁取下白樺樹枝。「森林撿回來,我跟風捆的。試試看用這些枝條拍打身體,可以讓皮膚呼吸。」尚未褪去衣物,但用枝條輕輕拍打手臂,汗水慢慢滲出,蒸發,我感覺一部分的我彌漫在這黑色房間裡,身體、靈魂,一切都很靠近。

進入黃色木屋,風從冥想室走下來,開玩笑地說:「謝謝你來探監。」放下行李,拜會其他藝術家後,風問我要去森林還是湖邊划船,沒等我回答,就拉著我往外走。整條鄉間小道只有我跟風,旁邊是湖,湖水滿是黃色的萍蓬草,游魚輕輕啄動葉片產生淡藍色波紋。我們使勁將木船推向水中,腳被植物根系牢牢抓著,陷入泥裡。扭曲著身體狼狽爬上船尾。往湖的另一端移動。風坐在船頭掌舵,我則坐在船尾,她背對著我,船槳背對著水花。雖然眼睛沒有看著眼睛,但久沒見到對方,嘴裡說出的話,隨空氣飄來、飄去,黏在彼此臉頰上。「想念家鄉的食物了嗎?」「我不會做滷肉飯、也不會牛肉麵。那天瑞秋要我做台灣菜給她吃,最後只端出蔥蛋,是不是很丟臉。」原來我跟風仍有相似處,我們被成長的街市養育太好,在別人的土地忘記抵達家鄉味的路徑。船划到湖心沒有留下任何痕跡,一切都很寂靜,整座湖包裹著我們,整座湖被森林包裹著,森林被周圍的山包裹著,太陽躲進山的一側,但並沒有落下,以為此時此刻,整個世界只剩下我跟風存在。

回木屋前風跟我到超市採買食材,我的身體還記得日本料理店炸天婦羅的動作,像神經反射一樣,拿了架上不明品牌的麵粉、以及沒使用過的麵包糠回到木屋,將冰箱裡吃不完的剩菜、菇果切碎備用,準備隔天與其他人分享最後一餐。當然,這也是風的提議,「你可以跟大家更靠近。」風躺在床上,迷迷糊糊地說著。隔天成果發表,瑞秋跟風在森林裡的樹屋展示合作創作,掛在樹上的剪紙被森林的微風吹出桑拿香味,每個人爬上樹嗅聞、像樹般靜止冥想。回到木屋後我坐鎮廚房,將所有收拾好的碎片裹上麵粉,等待油鍋升溫,所有浸下的蔬菜在漸熱的油裡,慢慢穿上麵衣,我感覺慢下來,一切正在成形。那一頓飯當下所有藝術家重獲手機,一整個月的訊息量爆炸開來,我發現即使與其他人在同一張飯桌,卻好像處在不同時空中。風的心思卻不一樣,直到我們互相擁抱,道別,開車離開,她仍留在那座生活一個月的森林裡,我握著方向盤聽她說,她提到瑞秋的糗事、每天騎腳踏車翻過的陡坡、與其他人裸泳的經驗。她提及的那些人、那些事情正漸漸遠離我們,我意識到在這座移動的車體內,只剩下實體的我,跟實體的風,整路向北的風景是無盡的針葉林與大小湖泊。

由於設定了抵達終點的時間,每天必須開四、五個小時的車。風負責導航,我負責開車,每當累了便停泊在名不見經傳的小城鎮休憩。整路車都不多,並保持著非常遙遠的車距,遠到即使前車差點撞上一整群過馬路的麋鹿家族,我們也能即時煞停。我記住所有途經的地名、喜歡觀看地圖上地方街道組成的形狀,感覺每個抵達。但風完全相反,她對地名無感,甚至到了厭倦的地步,「我最近讀奧爾嘉.朵卡荻的小說,感覺她說出了我的心聲,她不輕易提及地名。說出來跟旅遊書有什麼區別,非必要我不會說,除非具有真正的意義。」當下我的手緊緊握著方向盤,試圖反駁,卻無語了起來。

連日驅車,我總是專注地看向前方,聽風在旁講話。無話的時候我們聽風的歌單、或收聽風喜歡的podcast節目、評斷主持人的表現,直至終於穿越北緯66°33’46.0",入宿此生抵達最北端的旅社。手機上顯示,下一次落日在三天之後,天空的雲感覺十分迫近。風換上泳衣,鑽入房內附設的電動桑拿,我則聽見水聲,獨自走進森林。北方的樹林更為高大挺拔,離開主要棧道走進捷徑,布滿地衣與苔蘚的路試圖抓住我,每個聲響都在下陷、每個踏出的步伐都被消音,我不斷閃避叮咬身體的蚊蟲,終於抵達小溪。我迅速脫下衣服,無暇檢查發紅搔癢的皮膚,背貼躺在低淺水岸,打了冷顫,慢慢讓身體習慣冰涼的水。我思考與風連日以來所有途經,記憶似乎只留下片段,教堂旁的鬆軟草地、霧氣繚繞的瀑布、甚至是社區圖書館的廁所。經由留下了什麼?似乎並非所有停留都有顯著意義,我不想承認,但移動中的對話與靜默,我來歐洲半年錯失風的生活細節,我都記得。

如風所願,在驅車千里、路過所有山林與城鎮,緊跟所有路牌、標線、豔陽與濃霧後,聖誕老人本尊出現在我們眼前。「我們想知道,你整個夏天都在做什麼?」我搶先風一步問了問題,風的表情有點詫異。

「好問題,顯然我在這裡工作,為了與你們相遇。但幸運的是,仲夏白天的時光漫長,我有更多時間跟另一半待在家裡享受桑拿,或只是在湖邊釣魚,什麼也不做,我總是把握夏天每吋好時光。」我跟風眼角溼潤,認真聽著,即使心底知道這終究是商業包裝的樂園,戴聖誕帽的助手已按下快門,為我們留下昂貴的紀念照片。離開聖誕老人的家後,我們進到咖啡廳,風點了一杯熱巧克力,聽說聖誕老人的伴侶在樓上,位置沒坐熱便興沖沖地往閣樓奔去,我看著發涼的熱可可,摸了摸口袋,突然意識到錢包不見了,是昨天掉在森林裡嗎?

離開樂園,在下塌旅社周遭的森林低頭尋找,差點丟失彼此,我們重複路途,回到紀念品店詢問下落,沒有任何好消息。時間突然移動得飛快,風說不介意留下來繼續找尋,我則意識到時間無情地流轉,故作不在意堅持動身往南。返途路上氣氛凝結,裝載我們的車廂內部彷彿熱桑拿,已逼近忍耐極限,每句話都像熱水持續刺激熱石,隱約之間,我與風的關係發生了變化,風變得尖銳,「放下戒心不是藉口。」有些直指向我的話藏著刺,雖然那些刺像白樺枝條般,不至疼痛,卻逼出深層內裡的水氣,此時此刻我非常沮喪,想立即推開門跳到冰池裡,但不能。我們只能前進,所有對話沒有進展,每一刻都在遠離,心思還留在某處。

旅程最後一晚,離首都還有幾小時的車程,下起驟雨。住進了臨湖的原始木屋,戶外廁所沒有現代沖水系統,是自然分解的獨棟木屋,風要我陪同前往。我們踩過滿是葉片的小徑,撥開蜘蛛網,用手機充當照明。我在旁邊等,我們隔著薄薄的門片,雨下得很大,掩蓋了所有其他聲響。這是緊密移動之中少有的分開片刻。我突然意識到,明天抵達終點後我會繼續留在歐洲,風將會乘上飛機,經過十幾個小時後回到家。未來我們將不再可能擁有這般貼近的相處經驗。回到木屋,雨下著,窗簾太過透明,天還亮著,我跟風都睡不著。我躺在沙發,風在房間床上,門沒有關上,跟我分享深層的祕密。

隔天一早我醒來,風還在睡意裡,「我先去洗澡。」淋浴在湖畔旁的桑拿房外頭,在北國已漸漸習慣坦承身體面對自然,簡單沖洗後,撿拾木柴,用火柴點燃木頭,在加熱的房間與微涼的室外來回移動,將水桶裝滿水後重複澆在石頭上,每次潑灑巨大的煙霧會伴隨刷刷聲響,蒸氣彌漫整個屋內。慢慢地,身體發熱汗流不止,面湖的窗被蒙上厚厚一層霧氣,已經看不到外面。整趟旅行我都在聽風說話,沒有好好敞開自己。

我伸出手指,沒有猶疑,在窗內層寫下我對風的感覺。打開門,聽見腳步聲靠過來。外頭湖水很冰,但蒸過的身體彷彿套上一層溫暖的防護衣,我抓著階梯,身體浸在湖裡,雙腳在水底自由滑動。●

【評審意見】

漂與泊 ◎蔡逸君

一趟旅程,要以什麼標記?山水,街道,當地的歷史,人的生活,是這些也不是這些。有形的世界一程一程一站一站,過去也就過去了,消失得無影無蹤,只剩下窗鏡上的痕跡。作者在這暫時困頓的人生行旅中,讓我們看見的風景是安靜,隱密,浮游,不知所終的。整篇文字冷峻,一如北國自然人文和氣候的外相所顯露,而這些他所描繪的全部──看見的,聽見的,對話的,獨白的──最後都會連結到內裡那顆心。心是芬蘭浴中的石頭,極熾盛,潑水蒸騰滿室熱氣,凝結在窗玻璃上,在上面寫下指痕,寫的是一同行過的旅伴,寫的也是自己。

這樣內外觀照的文章極難寫,也不討好,懇請有心者,慢慢緩緩地聽他說。這不是什麼深度旅遊,也不是要拿著觀光旅遊手冊景點拍照打卡。這全然是一趟在漂與泊縫隙之間掙扎的人生行旅,是心所映現,「似乎並非所有停留都有顯著意義。」心是根,法是塵,應作如是觀。

網友回應