您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.第二十屆林榮三文學獎.短篇小說獎首獎】 姜泰宇(敷米漿)/正東三十里 - 3之1

◎姜泰宇(敷米漿)

◎姜泰宇(敷米漿)

編輯室報告:

本屆短篇小說獎共收到三○一件來稿,由李桐豪、葉佳怡;何致和、蔡昀臻;黃崇凱、凌明玉等六位初審,選出三十五篇。再由複審王聰威、黃麗群、童偉格選出十五篇。由決審平路、甘耀明、范銘如、郭強生、鍾文音選出五篇得獎作,今日刊出首獎作品。會議紀錄請見林榮三文化公益基金會網站(www.lrsf.org.tw)與「自由藝文」(reurl.cc/GpWaNZ)。

◎姜泰宇(敷米漿)

◎姜泰宇(敷米漿)

作者簡介:

姜泰宇(敷米漿),1982年生,桃園人。輔仁大學日文系畢業,國立台北教育大學語文與創作學系碩專班就讀中。出版十餘本小說、散文,也寫劇本。現為專職洗車工。

得獎感言:

我經常想像一個枯井,往枯井內丟石頭。因為是枯井,偶爾因為潮溼連回聲都沒有。偶然聽見了聲響,我不敢太過歡天喜地,便小小地、沒有表情地開心著。繼續寫下去,你要繼續寫下去。枯井大約是這麼對我說的。

★★★

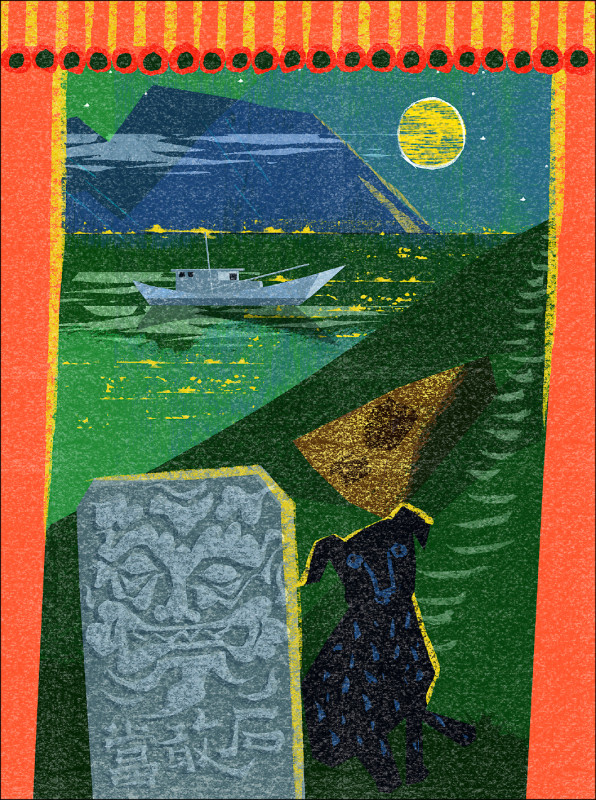

圖◎唐壽南

圖◎唐壽南

◎姜泰宇(敷米漿) 圖◎唐壽南

(一)倒數四天

他們說呂洞賓的左腳踩在那裡,前幾日退潮時我去看了。可能有凍甲,或者拇指有繭還是香港腳什麼的,不像腳印。像砲台。腳印是會前行的,砲台往下壓,再也無法離開。總之在作醮第四十六天,起風了。

天湖宮作醮要四十九天,今年是從4月8日開始,我的船票上面就是這個日期。連續搬了二十五天的歌仔戲,看了無數次天台山呂洞賓左腳的事。白天偶然會聽見隆隆的炮聲,這裡很西,離那一邊很近。那裡很大,聲音也很大,隱隱約約的,好似呂洞賓的腳一下又一下地踏著,轟隆隆,讓人忘了聽風聲。沒有人知道風是什麼時候停下來的,整個島靜止了,原來人也是流淌的,沒有風等於沒有移動,我們也靜止在這裡。

學校後面那群黑狗,每隔幾天就會少一隻,他們的眼睛愈來愈無辜,我不敢走近。原先�仔店的老闆娘會負責我的餐食,一天兩次。風停了,船也沒了以後,變成一頓,最後�仔店所有的東西被來島上的釣客搶走了,老闆娘說,「攏予伊,咱遮較斟酌咧,無要緊。」老闆娘想退我餐費,我拒絕了。老闆娘應該六十多歲了,接下來的每日為了我的吃食張羅,村長弄來一些石鮔,配著冷凍了不知道多久的排骨煮湯。石鮔觸手蜷曲著,與我入夜後的睡姿類同。「無要緊。」老闆娘說著,脖子上掛了個淡綠色的小型收音機,裡面總放著這樣那樣的台語老歌。

這裡很稀,原先一週僅三班船,來往的人不多。我最常往花嶼國小去,孩子們都各自回家了,聽還在學校的老師說一年級跟四年級都沒有學生。全校只有十二個孩子,稀稀落落。學校後面的野狗原先有七隻,看似帶頭的那個是母狗,左前腳像穿了白襪,眼神警惕。將手上的臭肚遞過去的時候她對我吠叫,其他黑狗則跑開。後來才知臭肚有毒,得將棘刺拔除。果然拔除後母狗就不對我吠,謹慎地放置於前方三公尺左右的地面,我緩緩退後至不具威脅的距離。母狗咬了一口後,其他的狗也上前,僅一尾臭肚,狗兒們竟分食。物資緊張,後來我竟有點害怕接觸帶頭母狗的眼神,也擔心將食物給狗吃的事被發現,於是每回到國小後方,我便漸漸蜷縮起來,像石鮔,想從外向內將自己勒斃。時間久了,便覺得除了花嶼成了孤島,我也是。開始習慣了這樣的日子,晨早惺忪地醒來,睜開眼不知身在何處。

我替母狗取了名字,左腳白腳印就像踏進滾滾而來的浪花,傳說中天台山呂洞賓的腳印是她踏下的也不一定。我先喚她洞賓,後來叫她仙姑,想想覺得不對,改成踏浪。我有無數的時間浪費在這件事上,卻沒想過她接受與否,最終她對「仙姑」有反應,我喚一聲,她尾巴便會節省地搖兩下,與我最近的距離是兩步,我摸不到她。我開始刻意不將排骨啃乾淨,還蒐羅了其他人的,放在口袋,拿到國小。他們幾個在我身旁「喀滋喀滋」啃著骨頭,我高高在上看著他們,小聲喊著「仙姑」,她便搖兩下。至少她沒有不勞而獲。

他們跟著我到燈塔,我發了幾個小時或者幾分鐘的呆。很多時候甚至不知道他們就在我身邊,我同時存在於奇妙的狀態,或者孤獨,或者有伴。仍舊有大把時間思考這件事。回程路上我將步伐放慢,試圖降低熱量消耗。陽光斜斜灑在小路旁的樹上,天氣漸漸熱了。一個赤腳阿嬤拿著舒跑跟金紙,一半在陽光下一半在陰影處。灰白色的短髮好似從來不曾梳理,自在且任性地立在頭上。

「阿嬤你幾歲矣,哪會家己一个人佇遮?」我說。

阿嬤八十四歲了,彎著腰說要拜拜。我以為是要拜五營元帥或者將軍,這些日子我在廟口聽了好多故事。祈禱我們可以盡快脫困,神明保佑一切恢復正常。

「拜樹來嬤,少年家佇遮創啥?」

我沒有聽過樹來嬤。大概是萬物成靈萬物可拜。我說去燈塔看看有沒有船來救我們。阿嬤笑了:「總有一工會有人來。」她臉上帶著草屑,想必剛在哪裡弄花弄草,看著她彎腰我有點不捨,便蹲下幫她點香、燒金紙。風很大,金紙亂飛,「仙姑」在後面追著。

「石蚵猶未肥,明仔載去看覓敢有白底仔好掠。」

聽見白底兩個字,仙姑尾巴又搖了兩下,被阿嬤揮手趕跑。白底我抓過幾次,跟著村長他們試試手,收穫不佳。畢竟不是海的孩子。看見村長他們直接將白底的蟹螯拆下生吃,我感到不可思議。但滋味真是好極了,海水鹹鹹蟹肉鮮鮮。我跟阿嬤說,明天我也去,仙姑就叫了兩聲。阿嬤分了我一罐舒跑,我回過頭,仙姑與她的快樂伙伴正盯著我。我灑了一點在地上,看著他們歡快地搶喝。

風很大,金紙灰到處亂飛。起風了,起風了。我瞪大了眼睛,跟阿嬤說起風了,然後拔腿狂奔。仙姑他們在我身後狂吠,一切美得像詩。

5月23日,終於起風了。我奔回�仔店,老闆娘呆愣愣站在門口,村長躺倒地上,頭上有血。我手上還拿著舒跑小小的罐子,一時之間不知道該怎麼辦才好。

(二)倒數三天

村長堅持作醮到最後一天,這件事讓很多人不高興,尤其是同我一般的外地人。沒有人知道發生什麼事,有人說砲打過來了,有人說台灣那邊發生了大事。大事就是壞事,最開始是突然整個島都沒有風了。發現這件事的是天湖宮的廟公,沒有人能發現風的蹤影,但是他發現了。接著派出所的警察都不見人影。村長發現所有的船都沒了,大的小的。然後便是停電,花嶼在夜裡變成星星的島,或者說花嶼變成星空,星星成為散布的小島,我們則是那移動的流星。我曾在一個晚上捕捉十五顆流星。花嶼距離馬公市區大概三十公里,距離望安大概十八公里,那些釣客說要是不行就游回去馬公,我一直等著有誰實踐這件事但總沒有。

沒有風是什麼感覺呢?其實一開始是沒有感覺的,後來慢慢覺得整個世界停滯了,每天每天變得更黏膩,好像成了畫作被固定在木框裡面。網路徹底失效,電話也不通,我們把自己活成了戲偶,沒有網路沒有通訊就停止運轉。因為電力斷斷續續,廟前的歌仔戲有時候只有聲音,那些搬演的人賣力唱著走著繞著,我有點羨慕他們這麼有目標。村長要大家不要亂猜,只要繼續酬神一切都可以安然,那些釣客在竊竊私語,說就要打仗了還酬神,應該是頭殼壞去。但村長丟的金錢母,就是這些釣客搶最凶,我撿了兩個小蛋糕一袋餅乾,老闆娘又偷偷塞給我兩張粿。蛋糕掰碎之後,仙姑他們吃得可香了。如我這般來這邊待這麼多天的人不多見,剛上島的時候我還暈著。

「少年人哪會來遮濟工?哪有遐爾好�迌?」老闆娘問我。

我沒有告訴她因為我沒有地方可以去,總要為這個世界殺死一些無足輕重的東西,例如自己,例如無關緊要的時間。建醮大典總讓我幻想經過七七四十九天之後,一切都會不同,不是重生就是死去,總得讓神明見證吧。四十九這個數字有一種魔咒,從小到大看過無數次,好像經過這個數字的日升日落後,懦弱的人膽子會肥,悲傷的人能往前狂奔。我就是為了這個而來。

雖說一切照舊,村長私底下問我是否可以跟他一起搬石頭到西邊的海岸那裡。不知道那有什麼意義,但我點頭同意了,跟學校的林老師一起,他話不多,我也是,好像麻木的兩個機器人搬著或大或小的石頭,在離岸不遠處排成一列。灰白色的安山岩上直直立著這些石頭,像衛兵也像仙人的手指。中間搬累了老闆娘會請我們喝自採自煮的野生風茹茶,滾燙的茶入口之後更熱了,但前兩日人中冒的那顆痘子,搬完整天石頭後竟然消了。也不知是流汗還是風茹茶的關係。青草的香氣好似棉絮一樣擠在我的鼻子前端,一路纏繞直到我的喉頭。林老師跟我說,這些大小石子都是石敢當,搞不懂村長搬過去要創啥。傳說中那邊如果打過來,會有水鬼趁夜摸到兵營或者房間,刀子輕輕一抹,睡夢中就光榮犧牲了。石敢當可能為了擋水鬼吧,我說。

林老師可能沒聽懂我說的水鬼是兵,以為我在捉弄他說些裝神弄鬼的,也沒打招呼就走了。那天晚上很餓,老闆娘準備了花菜干,配著滿滿一碗的高粱飯。我沒好意思說其實我更愛吃菜豆飯,配著石鮔滷肉吃了兩碗,我還是喜歡石鮔排骨湯,因為有骨頭。那是我到花嶼以來吃得最飽的一次。後來物資愈來愈吃緊,褲子反而愈來愈寬鬆。

也是那天晚上,累極反而難眠,口袋裝著滷肉晃啊晃踅到國小那裡,才發現黑狗少了一隻。仙姑縮著尾巴,看到我也有點害怕,就知道出事了。那些釣客的晚餐肯定很豐富,我躲在一旁緊緊抓著一顆尖石子,粗糙的邊緣嵌入我的掌心,大鍋子,熱騰騰的霧氣因為無風而灌滿整個空間,我想著若我衝了過去能擺平幾個。但我沒有。掌心破了,卻感覺破的是心,在這個地方我連一隻狗都沒能保護,誰又能說他們錯呢?因為沒風,也沒浪,釣客的收穫愈來愈少,紅底仔、白底仔幾乎要被撈光了。我已有多日沒吃到臭肚,以海島來說很不尋常。

我喝斥仙姑,想把他們趕到雜貨店那邊,但怎麼也不成功,反而躲我躲得更厲害,可能以為我也是抓走他們的伙伴,或者家人。只知道是黑天,不知道是幾點,或許聲音太大,吵醒了一個阿嬤。眼睛瞇瞇閃著不知是眼淚還是眼油的光,拎著很有年紀的油燈走出來,腳拖在地上,唰唰唰。

「你咧創啥物?」

我回過頭,發現阿嬤的腰幾乎彎成七十度,吊著眼睛看著我,配合油燈因為走動而來的搖曳,我抖了一下:「有人共狗仔刣矣。」

我說完便大哭了起來。

因為一隻黑狗能夠這麼難過嗎?靈魂的一部分抽離了嚎哭的我,甚至不知道自己是為了黑狗哭,還是為了困在孤島哭。或者是,為了手掌被石子刻下的、那象徵著我的懦弱而哭。阿嬤沒有說什麼,小小瘦瘦的身體拉著我往裡走,手指粗粗的,關節粗大,掌心都是繭。因為佝僂大概只到我的胸口下緣。但那是我抓過最有力的手,不容置疑地拉著我進入屋內。

屋子裡有一個大大的、長形的木箱,斜斜靠著牆,估計與我差不多高,約莫一米八左右。乍看像極衣櫃,上頭有著花紋,看來相當陳舊。拉了下面有顆球的燈索,室內亮了起來。(待續)

網友回應