您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】鍾芳玲/【說書. Speaking of Books】 匿名酗酒者的大書 - 上

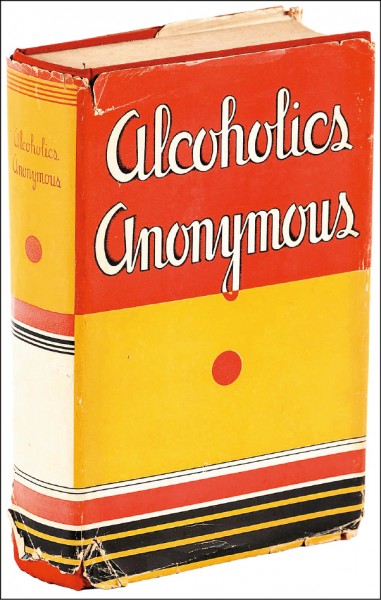

戒酒者的聖經《匿名酗酒者》被譽為形塑美國之書,一本1939年的首版首刷至少上萬美元。Courtesy of PBA Galleries

戒酒者的聖經《匿名酗酒者》被譽為形塑美國之書,一本1939年的首版首刷至少上萬美元。Courtesy of PBA Galleries

文.圖片提供◎鍾芳玲

舊金山一個提供A.A.聚會場地的俱樂部牆上所掛的黑底巨幅畫作,分別是A.A.的是兩位創辦人比爾(右二)與鮑伯醫師(左二)及他們的妻子婁薏絲(右)與安(左)。

舊金山一個提供A.A.聚會場地的俱樂部牆上所掛的黑底巨幅畫作,分別是A.A.的是兩位創辦人比爾(右二)與鮑伯醫師(左二)及他們的妻子婁薏絲(右)與安(左)。

《我的名字叫比爾》是匿名酗酒者協會創辦人比爾.威爾森的傳記,執筆作家也曾為酗酒所苦。

《我的名字叫比爾》是匿名酗酒者協會創辦人比爾.威爾森的傳記,執筆作家也曾為酗酒所苦。

《匿名酗酒者》第二版於1955至1974年間印行,共十六刷次,總印量超過一百萬冊。Courtesy of PBA Galleries

《匿名酗酒者》第二版於1955至1974年間印行,共十六刷次,總印量超過一百萬冊。Courtesy of PBA Galleries

早年拜訪許多美國的古書展與拍賣會,看到一本不時出現的書時,總是困惑不已。這冊1939年首版、首刷的精裝本書,書衣畫面除了紅黃黑的色塊與線條外,就只有斗大兩個白色的花體英文書名Alcoholics Anonymous,中文直譯為《匿名酗酒者》,由同名團體「匿名酗酒者」協會(英文通常簡稱A.A.,以下沿用此縮寫指稱協會)集體創作,這本書名怪異的《匿名酗酒者》,不僅印刷裝訂都極普通,年代也無法和古書展中諸多數百年歷史的古籍相比,但書價卻動輒上萬美元,今年加州古書展有位書商展售一冊首版首刷,訂價高達三萬五千美元。

一本形塑美國之書

《匿名酗酒者》首版(1939-1955),一共刷印了十六次,印製量高達三十萬冊,就收藏的角度,如此大的數量,通常後面刷次的書沒有什麼價值,但除了首刷,此版從第二刷到最後第十六刷,都有人搶著要,每冊由數百到數千美元不等,價格取決於品相和是否有名人題贈。根據2017年12月27日eBay的拍賣紀錄顯示,一本1944年出版的第五刷《匿名酗酒者》,含原始書衣,開拍底價為549.95美元,結果有七人競標、出價二十三次,最後成交價為2,025美元。同年11月1日,同一刷次、不含原始書衣的另一冊,以899.99美元售出。

2011年《時代》雜誌選出1923年(該雜誌創辦那年)以來,非小說類最重要的一百本書;2012年美國國會圖書館選出八十八本「形塑美國之書」(Books That Shaped America),這兩個書單都選了《匿名酗酒者》。華文世界的讀者對於此書普遍陌生,到底這是什麼樣的一本書?

要談這本書,得先由一位酗酒的美國男士比爾.威爾森(Bill Wilson,1895-1971)談起。此君於20世紀初期在紐約市華爾街任職,從股票市場上賺了不少錢,但他嗜酒的毛病卻斷送了原本擁有的工作、人際關係,最後連房子也不保,幸好妻子婁薏絲(Lois Wilson)不離不棄,最後夫妻倆搬到岳丈家寄居。就如許多老掉牙的酒鬼故事般,比爾在不斷自責悔恨中痛哭流涕、信誓旦旦要戒酒,甚至數度進了醫院勒戒,但清醒沒多久,又浸泡在酒精中。如此反覆沉淪,把自己與親友都搞得身心疲憊。

某日一位他許久未見的同學兼酒友艾比.柴契爾(Ebby Thacher)登門造訪,比爾看到艾比後詫異萬分,先前他聽說艾比酗酒的情況比他還嚴重,甚至傳聞曾被關進勒戒所,但眼前此人卻是神清氣爽、容光煥發,當比爾倒酒給他,準備像往常般暢飲高談時,誰知艾比卻謝絕,說他已經幾個月滴酒不沾,並提及自己有了信仰,加入了「牛津團契」(Oxford Group)(後改名為道德重整運動),他之所以擺脫酒精,就是因幾位參加團契聚會而戒酒成功的朋友所引導,如今他希望把訊息傳遞給比爾。

比爾是個未知論者,對「神」這個字眼感到頗反感,但艾比提議,他何不選擇一個自己概念中所認知的「神」,這個說法打動了比爾,更重要的是,他心想如果一個狀況比他還差的酒鬼能戒酒,他也能。根據比爾日後描述,1934年11月他又入住醫院,有天他情緒低潮,無助到極點,於是忍不住狂喊:「如果真有上帝,就讓祂顯靈吧!」誰知病房中頓時籠罩著一團晶亮白光,他心生一股無以言喻的狂喜,接著看到自己站在一個山頂上,強風襲入他的身軀,他感到前所未有的寧靜與祥和,一個聲音響起:「你是自由之人。」等到白光與強風消失,病房內一切如常,他感到神在對他說話,但又懷疑自己瘋了或是得了妄想症,比爾的主治醫生斯爾克渥斯(William Duncan Silkworth)表示他曾聽聞不少類似案例,並要比爾好好把握如此的靈性對話經驗,無論如何,這個狀態都不會比以往更差。

比爾接受了斯爾克渥斯醫生的建言,以及他提出的理論,亦即酗酒不僅是心理上的問題,更是一種生理上的疾病,酗酒者的體質對酒精過敏,這種過敏會引發大量的渴求,讓他們上癮著迷,以致日常生活失控,因此這些人無法像一般正常人有所節制、安全飲酒,這類對酒精過敏的人,要想正常生活,必須完全杜絕酒精,一滴都碰不得。比爾出院後,仿如重生,除了自我克制、參加牛津團契的聚會,他還積極向其他酗酒者宣揚戒酒,但成效不彰。

1935年是一個轉捩點。那年春天,比爾到了俄亥俄州的城鎮埃克倫(Akron, Ohio),希望能談成一樁生意,重返職場,可惜未能如願,沮喪之餘,喝酒的欲望又升起,為了怕破戒,他急需和一位酗酒者交談以保清醒。經由輾轉介紹,比爾認識了當地一位酗酒的醫生鮑伯.史密斯(Bob Smith,1879-1950),鮑伯參加牛津團契已兩年,但狀況未改,直到他與比爾相遇,聆聽了比爾陳述自身的經歷與斯爾克渥斯的理論後,大受感召之餘,還請比爾到家中住了數月,兩人就近互相鼓舞與監督,共同戒酒,並對外邀其他有酒癮的人加入聚會,分享個人故事。為了尊重隱私,也為了怕個別成員失態或不當宣傳而引發不必要的紛擾,戒酒會的成員一律不用全名,只以名相稱,不使用姓。他們發現協助別人戒酒,有助自己保持清醒,且最佳的方式就是用數饅頭的方式,一天熬過一天,以二十四小時為戒酒的標竿,同類的聚會讓彼此不孤單且能守望相助,增添信心與勇氣對抗共同的問題。

這個埃克倫的小群體,就是最早的A.A.,創辦人自然是第一號與第二號成員――比爾和鮑伯。據史料記載,鮑伯醫師同年(1935)6月10日在替病人進行手術前飲完一瓶啤酒後,直到1950年去世前,終生滴酒不沾,他生前與埃克倫一家醫院合作,協助了五千名的酗酒者。

一日酗酒,終生酗酒

比爾返家後,複製埃克倫的模式,在紐約市推展戒酒會,這也成了他終身的使命。1938年,約有百位酗酒者在埃克倫與紐約市戒酒會的協助下保持清醒,他們正式組成基金會,並先後退出了牛津團契。此外,為了能擴大影響力並使有心戒酒者有所參照依循,比爾綜合聚會成員們的心得與經驗,開始編寫《匿名酗酒者》,於1939年底出版。此書又通稱為「大書」(The Big Book),主要是早期版本為了能提高書價,選用了極厚的紙張,內文的間距也拉大,讓頁數增多,因此書顯得又大又重,雖然開本從第八刷後縮小,但A.A.成員與讀者一般都習慣暱稱此書為「大書」,如此也避免和同名組織混淆。

「大書」前半段詳述了A.A.的緣起、理念、做法和一篇斯爾克渥斯醫生(非酗酒者)的推薦文,後半段則是聚會成員們的個人故事與經驗談。書中強調酗酒者對酒精完全沒有免疫力,不管戒酒多久,還是有嗜酒的毛病,一旦破戒,負面的連鎖反應就會發生,酗酒不該視為道德的瑕疵,而是一種慢性疾病,雖無法根治,但可以遏制,因此抗拒酒精,是酗酒者恆久的志業,凡是誠心面對問題者,都不該被汙名化,任何人有心戒酒,都能成為會員,兩個有心戒酒者一起聚會就是一個小組。書中提到「一日為酗酒者,終生為酗酒者」(Once an alcoholic, always an alcoholic),成了A.A.著名的口號之一,戒酒以保持清醒是他們不斷奮鬥的目標、是持續的現在進行式。除了觀念的扭轉,更重要的是比爾在書中第五章整理出了日後影響千千萬萬人的十二條康復的心靈原則,統稱「十二步驟」(Twelve Steps)。 (待續)

網友回應