您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【藝術文化】中正紀念堂穹頂探祕 轉型的100種想像

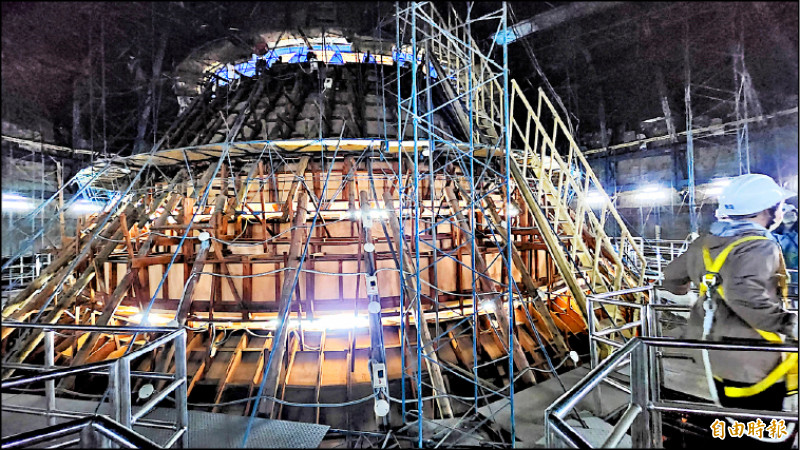

藻井之上,屋頂之下,就是中正紀念堂穹頂建築架構,從縫隙可以隱約看到頂部藍色的國徽,以及藻井上的雕飾,真有換個角度看中正紀念堂的感覺。(記者凌美雪攝)

藻井之上,屋頂之下,就是中正紀念堂穹頂建築架構,從縫隙可以隱約看到頂部藍色的國徽,以及藻井上的雕飾,真有換個角度看中正紀念堂的感覺。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪/台北報導〕由現代建築學會等3個民間專業學會共同發起的「中正紀念堂園區新願景概念」競圖,第1階段徵件將至11月10日止,為讓參與競圖者增加更多理解,執行小組自7月起舉辦多場「想像中正紀念堂的100種方式」活動,而最新公布的「堂體穹頂建築導覽」,則是首次開箱中正紀念堂穹頂的神祕空間。

從銅像仰望天花板,是由檜木斗栱及雕花藻井圍繞著國徽的穹頂裝飾。(記者凌美雪攝)

從銅像仰望天花板,是由檜木斗栱及雕花藻井圍繞著國徽的穹頂裝飾。(記者凌美雪攝)

台灣現代建築學會理事長黃俊銘昨天邀請媒體同行,首度「爬上」1980年竣工後便鮮少對外開放的「堂體穹頂」,就是銅像大廳挑高天花板處,介於檜木斗栱及雕花藻井圍繞的國徽的上方,與屋頂下方的結構空間。這個平常禁止進入的區域,現多為維護時才有人進出,從裡面的鋼骨架構,可以看出當年如何創造讓大廳內不需要任何支柱就能完成八角形雙層屋簷寶頂的特殊設計與技法。

穹頂位於中正紀念堂八角形雙層屋簷寶頂內部,是極少曝光的區域。(記者凌美雪攝)

穹頂位於中正紀念堂八角形雙層屋簷寶頂內部,是極少曝光的區域。(記者凌美雪攝)

這個神祕空間的開箱,某種程度也讓人感覺又卸下一部分威權想像的意義。誠如黃俊銘所說,「中正紀念堂園區新願景概念」競圖,是以社會參與為核心,促進公共討論的理念,讓社會大眾透過空間專業者組成團隊的良性競爭,用空間的語言來思辨歷史留下的複雜課題,讓中正紀念堂園區做為城市空間轉型的指標,也讓民眾得以和環境、歷史有更多元的連結。

主辦單位特別爭取到2場「參賽者限定」的穹頂建築導覽,但鑒於行走空間是狹窄的貓道,以及承重量的安全考量,每場都有人數限制。分別是10月22日由黃俊銘親自導覽,限額5名;11月1日由現代建築學會秘書長蔣雅君導覽,限額6名。已提交「首都之心,城中轉正:中正紀念堂園區新願景概念競圖」報名表單的學生組、社會組競圖參賽者,每團隊可派1人報名,由主辦單位亂數抽選決定錄取結果。詳情可詢「中正紀念堂園區新願景概念競圖」臉書,或報名連結( https://reurl.cc/nO8eEl)。

網友回應