您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊.文訊四十】 唐捐/撐起一座文壇

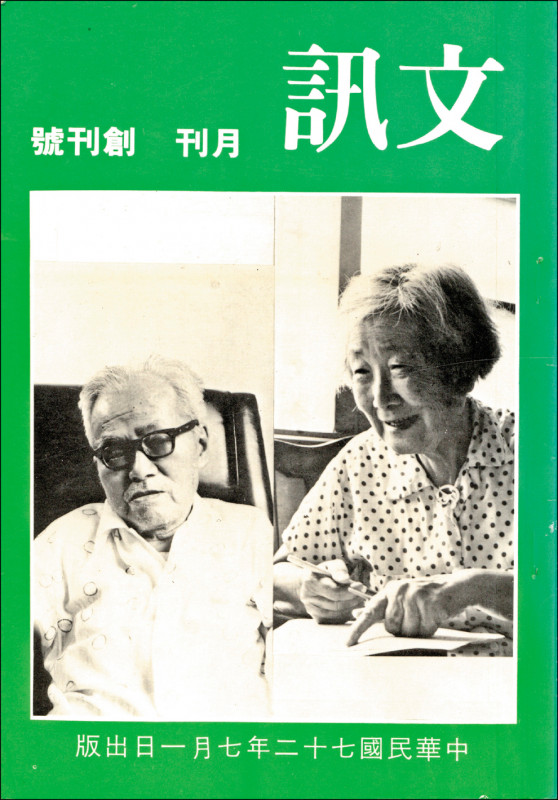

《文訊》創刊號於1983年7月1日出版。(文訊.文藝資料研究及服務中心提供)

《文訊》創刊號於1983年7月1日出版。(文訊.文藝資料研究及服務中心提供)

【編輯室報告】

◎唐捐

◎唐捐

《文訊》成立於1983年7月1日,原由國民黨中央文化工作會創辦,期能整理文學史料、報導作家活動;2003年1月,國民黨停止經營《文訊》,總編輯封德屏帶領團隊使《文訊》自立,增添豐富多采的文化任務,既見證台灣文學軌跡,又兼具行動力與人情味。欣逢《文訊》創立四十週年,刊出詩人唐捐與學者蕭義玲兩篇作品,看《文訊》如何「撐起一座文壇」。

★★★

◎唐捐

走過四個年代(decade),《文訊》像是堅實的骨架,撐起一座文壇,扮演觀察者、推動者、服務者的多重角色。在最初幾期,《文訊》的角色並沒有充分區別於先前的《書評書目》,但不久便通過一系列專題企畫,向前跨出一大步。諸如「中文系與新文藝」、「古典文學現代化.比較文學中國化」、「傳統詩社的現況與發展」、「菲律賓華文文學」,都頗具前瞻性,預先捕捉到文學界即將展開的走向。這些專題皆通過座談會及深度調查來推展,不以吸引大眾目光為考量,更像是文藝界的後台商議。這使得《文訊》在第一年代,既展現了鼓動風潮的能力,又明顯區別於報紙副刊的表演性格。

如眾所知,《文訊》原為政黨文化工作的一個機構,後來成為獨立運作的財團法人,但無論哪個階段都能深耕文壇,受到各方的肯定。從1980年代至今,台灣的政治社會環境多所變化,文藝刊物處境日益艱難。然而《文訊》不僅克服生存壓力,還樹立了文化自主的典範。

前二十年的《文訊》已做了很多實事,但仍不免有些與黨政文化政策相配合的痕跡。例如第二個十年,正值在野黨快速成長的時期,文化政策必須更接地氣,因而陸續推出「台灣地區區域文學會議」,頗有實務功能,惟價值不算太高。但在多數情況下,主事者多能尊重文化議題的自主性,使《文訊》能將文藝擺在最優先的位置。《文訊》的後二十年,則展現出獨立於商業法則之外的公益性格,備嘗艱辛,樹立卓爾不群的風姿。

此外,我們也可以觀察到《文訊》的在地性日益強化。創刊號(1983年7月1日)的封面,由兩張照片拼成,左為王詩琅(1908-1984),右為蘇雪林(1897-1999)。這個構圖恰好對應於兩股源流:一位是台灣本土前輩,年輕時曾是黑色青年;一位是成名甚早的跨海名家,反共立場鮮明。《文訊》能夠同時照應到五四以來中國新文學傳統以及日治時期的台灣新文學傳統,展現了開闊的格局。

蘇雪林與王詩琅的共同點是「資深」,這種敬老傳統從一開始便確立了。後來有一段時間,總是以手繪前輩畫像做為封面,其中就包含了多位吳三連、龍瑛宗、巫永福等本土文宿。向資深作家致敬之餘,《文訊》對青年作家的鼓勵也是成效卓著的。「年輕出擊」、「文壇新秀」這類欄目,以及對作家處女作的推介,每隔一陣子對新世代作家的系統性考察,常有「先見之明」。

由於擁有一個豐富的文藝資料中心,《文訊》策畫專題,每每立基於扎實的扎實。加上得到作家信任,徵集到的材料日益豐富,《文訊》早已成為當代文學史料的寶庫。我曾經參與《臺灣現當代作家研究資料彙編》的編輯工作,其中作家年表及研究書目全由《文訊》編輯部包辦,他們做得極詳盡而有效率。用這樣的態度編雜誌,自然也就專業可靠了。

我和許多文藝青年一樣,年輕時便通過《文訊》這座窗口去理解文壇的模樣。大約二十五歲的時候,我有機會以文壇新秀在《文訊》登場;又過了十年,我獲得文訊「五四獎:青年文學獎」的鼓勵堪稱因緣綿密。《文訊》團隊做事嚴謹細心,又特重情義,對「人」的關愛超乎一切,因而辦出一本兼具行動力與人情味的雜誌。俠者,以義為本,一往無前。由此看來,《文訊》堪稱是雜誌界的「大俠」了。●

網友回應