您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

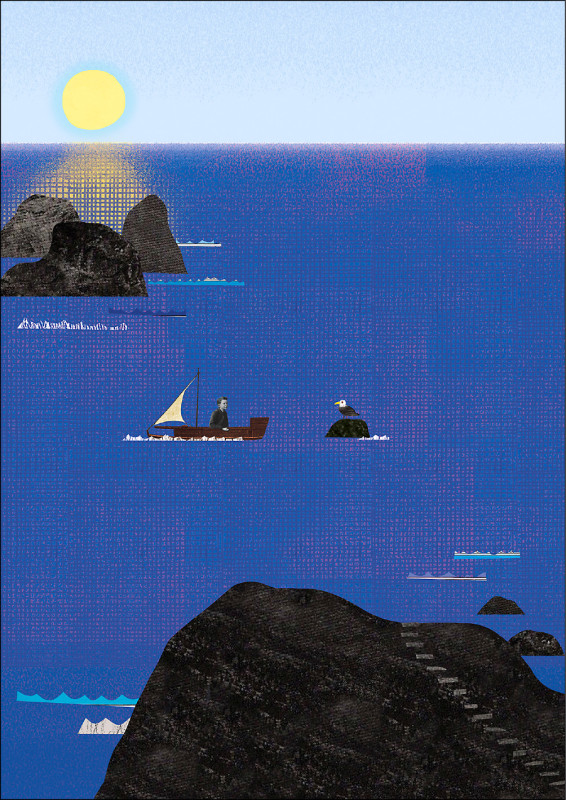

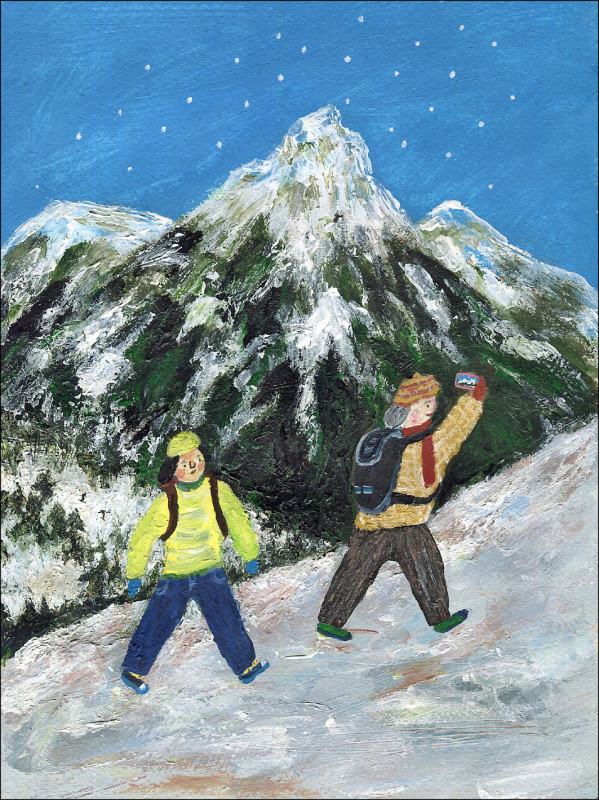

【自由副刊.閱讀小說】 吳鈞堯/海的孩子 - 2之1

圖◎顏寧儀

圖◎顏寧儀

◎吳鈞堯 圖◎顏寧儀

應邀到台南文學館講課,是母親過世後的事。那一年春天,我血路中埋藏的泥沙,已難以清淤,憑藉血氣以及明天會更好的自我催眠能力,做了離職決定。母親剛開始態度客觀,放心讓我做主,還安慰以後三餐少吃一道菜,省錢又健康,不要緊的。但愈到離職日,母親愈焦慮。

為安撫母親,我難得撒嬌,「有哪一對父母,還能天天與兒子早餐,再各忙各的?」我計畫每天上午陪雙親,騙吃早餐一頓還能騙到盡孝美名,簡直一兼兩顧,母親也為即將來到的情節吸引。與父母早餐,是哪一年的事情啊?國小畢業後的求學生涯,都是外買到校,回家晚餐不稀奇,一起早餐才稀有。

母親舒展眉頭時,很可能跟我看到一樣的畫面。三合院中庭,鋪上小碎紅花塑膠布的桌上一桶冒煙稀飯,豆腐煎得金黃、醬瓜媲美黑臉張飛,醃蘿蔔很瘦,偽裝成肉乾,前一晚沒吃完的魚上桌,有收拾殘局的意思,吸引人的是風,蔭涼中走走停停。搬遷台北公寓後,狹隘客廳取代中庭,菜色照舊,這一天的早餐有了過去的一天、一年、十年,母親就此擱下煩憂。

幾年後我認識一個香港朋友,跟母親同姓不說,更大的共同處是好騙。

我們在公務評審認識。本來會議結束事件落幕,就該循例遠散,但會議時我開了一個禍端,「要不,讓兩位得票接近者並列?」評審們針對有無先例、得獎者票數是否必須過半,爭執不已。會議三點開始,天光漸暗,我悠哉煎牛排、搭紅酒、配追劇的盤算漸漸落空。

我疏忽了一件事情:有沒有可能鏡頭一直對著遠距、在台北線上評審的我?我無奈、歎息的神情是不是都在現場轉播了,我在會後誠懇地寫了一封信,表達歉意。隔天收到回信,表示討論當天,四位在場評審氣氛緊繃,除非是我發言,鏡頭才會對準。

我鬆一口氣卻假裝生氣,「你不知道嗎?評審的表情也是一種發言?」我一再強調那是玩笑,承辦人仍一再強調歉意。我極可能貌甚嚴肅,導致承辦人誠惶誠恐,連發三封道歉信,主旨「敬請垂注」讓人醺醺然。

真的沒那一回事啊?我在信中、心頭一再述說時,想到「真的沒那一回事」至少有兩件。一是,我跟母親的早餐約定從未實現,再是,藝文界沒有因為我的離開工作平台而忘記我,我在文學館的課程歷時多年與幾任館長,談文案、採訪、寫作,有上午、下午與夜間課程,每次搭乘高鐵北返,望著車窗外的平靜美好,或夕陽下、或黑幕中,都悄悄與母親說,兒子很好呀,很多人照顧著。

母親如果聽見肯定會信,因為如假包換,還有見證者。阿洲就是其一。

很多年前,當我還是一個有母親的小孩時,認識一個沒有母親的小孩。我四十多歲、她接近三十,當然都不算小了。懷念至親是一股催眠,倏然間我們都回到童年,相偕走出研討會場時,正好迎向外頭的操場。日斜兩點,熱得沙地上一隻螞蟻都沒看見,我們移進幾株老榕樹下,才發覺有風。

我很認真地跟她說,「我發現你有表達的問題……」長相美好的她,搭一口口吃國語,很有超跑對撞感,我十分疼惜,但不清楚這麼說是否犯沖。她有好看的酒窩,牙齒整齊,身高恰到好處,而且我曾經讀過她的好文筆,獲得某次徵文第一。她豈止三好,該有四有五,但是、但是,我還能接著說嗎?

她自陳語言疾病來自童年一場高燒,高燒前一切如常,高燒後,燒出語言疙瘩了。其實,她願意說,就代表沒有「但是」了,我跟她坦承我們是同道中人,一條崎嶇的語言道,我扼要告訴她解決方式,「滑過去。」想說話的當下盡快說,碰到重音時輕聲帶過。

她記在心頭而且力行,多年後再見,我們都沒了母親,而她的口吃竟也好了。

阿洲問我,怎麼這般本事,能在館方開課這麼久?我才忽然想到,是了,文學奇才如此多,怎輪得到我?所以我想起同道中人「綠瓶子」,她在臉書上的化名。我被問得心虛,沉吟細節,這樣很有唬人氣勢,阿洲說了一些客套恭維的話,還說他以前投稿到我主編的雜誌,被退稿。

冤家呀,到處都有。我這回不是假裝,認真回想有沒有讀過他的名字,當時又怎麼應對。阿洲個頭精壯,額角、臂膀、腿毛遮掩不了的肌肉,都一層油亮,說明這傢伙是練過的。上幾次課熟悉些後,下課時見到,我常就他著短袖露出的上臂,不著情色地敲幾下,用往事只能回味的口吻,「我少年時代,也是這樣呢。」

我吹牛的。我全盛時代的服役期,三千公尺、五百障礙,都跑進營隊前茅,還因此放了幾回榮譽假,但肌肉厚度、強度,完全不及阿洲。反正,持有麥克風的人最大,沒有人知道我的年輕模樣,正好可以虛構。

可能撒的謊太大,而他又露出可信可不信的神情,導致我上課時不停分心,想著阿洲信嗎?

絕大多數學員止於上課交集,課程散了,很難重逢,更別提了解。晚上九點鐘下課,我望著筆直長路,來車參差,雜亂光線遮掩公車額前的編號,我唯恐車給跑了,左搖右擺不停張望。背後傳來聲音,「吳老師別急,H31還有五分鐘才來。」我有點糗,慌張的鳥樣都給看到。

他教我使用「台南等公車」程式,車來了,我擺擺手說再見,哪知他跟上車,我只好坐進內側,留走道位置給他。挨緊了坐,我倒矜持,不拍他的上臂,這時候我更知道,麥克風啊麥克風,沒有它,我竟手足無措。還好這些語言只在我腦裡鼓譟,阿洲挪挪屁股、調調脖子,直截跟我說,「老師,我從小到大,從來沒喜歡過寫作。」

我嘀咕,也太沒忌諱了吧,在寫作班說著相反論調,儘管是課後。但也不對啊,我要求的作業他全交了。為了討論時沒有罣礙,名字一律遮掩,但我很快認出阿洲的稿件。他想寫的事情不少,筆尖卻如鐘乳石,許久許久,才得一滴兩滴,作品不滿一張A4,放大行距勉強湊一張,我揚著沒有署名的稿件,調侃說,「人家是打腫臉充胖子,這位是打寬行距當凱子。」

阿洲說得直接,讓我愣了一下,幾乎要學周星馳,「客官,你這是在耍我嗎?」我不是因為有智慧而沉默,而是忘了反應,而我忘對了。阿洲與他的海,已經有備而來,而且準備太久,胸臆間的海成為內海,沒有潮汐,所以才來上課,想把海喚回來。

阿洲的第一個海是內海。七、八歲那年,到遊樂區報名海盜船,母親不敢坐,抓緊相機在旁拍照。阿洲坐最後一排,晃得最高、叫最大聲。海盜船不單上下搖,底下布置海水,每一個起落都捲起嘩啦啦的浪,每一個人都淋得痛快。

阿洲上海盜船,是為了更親近爸爸。阿洲他爸,當然不是海盜,而是打撈魚蝦的船員,他的出海與歸來,不會跟孩子說,小阿洲對父親的印象是他說來就來、說走即走,不會因為他的撒嬌而多留一天,何況阿洲說,「我也絕不撒嬌的。」他想體會父親海上營生模樣,所以搭乘海盜船,幻想父親手執三叉戟,如海神波塞頓、或者漫畫英雄水行俠,但不是,父親的船是「蝦拖網」,從來都是低頭、沉腰,操作絞盤放下網具,感到船速漸漸遲了,起網收穫,把漁獲量分門別類冰凍,阿洲父親絕少昂頭闊胸,學一個神話,如果有,可能就叼菸喝酒,興起時,酒瓶當了麥克風。

可能是阿洲急於陳述,我來不及跟他跟說,我父親也捕魚,曾與另一個村人划舢舨船到廈門、鼓浪嶼等,兜售漁獲與花生。我父親後來成為正港船員,專司引擎,看顧整艘船的動力。他也是說回即回、說出海就十天半個月,但我從未把海跟父親連結,成為一種偉岸,同時我更感到深深歉意,在我的離職規畫、與雙親早餐的想像中,從來都只有母親。

阿洲捨台鐵,跟我搭乘高鐵接駁車,成為常態。接駁車程三十分鐘,幸好只有半小時,否則我都不知道如何收受他的傾訴、而我又能回饋什麼?在高鐵月台上分開,走向各自車廂時,我明明鬆一口氣,眼神卻又跟緊,想再知道一些什麼,而他也沒讓我失望,在一次次的接駁過程,不停地說。

阿洲父親在他高中時,海上作業傷了腰,禍及脊椎,一個與海搏鬥的男人,連把茶几移正都難,慘叫一聲僵成凍蝦,一跛跛靠近沙發,扶著椅背喘氣。我問阿洲,我們不幫他嗎?他搖搖頭。阿洲他爸很拗,頂天立海幾十年,連漂流的甲板都能站穩,何況自家客廳?可他真的站不穩了,在船上工作幾十年,現在低頭刷牙都不容易。(待續)

網友回應