您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說】 故人 - 上

圖◎焯両黃

圖◎焯両黃

◎張怡微 圖◎焯両黃

有一年夏天我忽然接到一個電話,一個中年人告訴我他是我朋友的父親,要約我見面。那些日子我已經很少見朋友,聽手機裡的人說話都覺得過於大聲。我蟄居老家幾日而已,並沒有充裕的時間展開社交。但因為,我的那位朋友已經過世五年,一切才因此而顯得有些不同,過於鄭重,甚至不容許日常生活中適度的任性與推諉。

我們約見面的報館大樓,我很熟悉,我曾經在那兒工作三年。本以為會更長久些。也是在相似的溽熱季節裡,我曾經走過一場婚姻,也以為會更長久些的,而後我繼續在此上班、下班。同一年報社倒閉,我簽完最後一個版離開報館,連傍晚照集體照都沒趕上。自始至終,我都沒有成為一個有正式報社編制的編輯。我的人生翻來覆去地自證著竹籃打水,套用時髦的形容就是「那一年冬天好像比往年都冷一些」。但對我來說,那時的挫敗並不算太可怕,不知不覺中也就流水而過。因為無論有多掉漆,我都有重新開始的年輕做依傍。更因為隔著時間的關係,舊年風雪反而如膠片般顯露出溫柔的一面。

但這一切那個中年人並不知情。

他還特地站在報館所在的巷子口等我,以為我不認路。

雖然我很久沒來這裡了。上一次來,整棟樓還沒有建立起無線網路,不會在我焦慮連線時提醒輸入工號密碼。聽說有一種微末的悲哀像去前任家發現不再能自動連上網,這也無妨,我記得那些年裡在本棟二十七樓的一間小辦公室,我每天開機就要花費一小時又三十三分鐘。所謂上網,也不過是佇足在首頁的「上海熱線」,但凡點開任何一個大胸微笑女子的臉,它將再度重新展開那一小時又三十三分鐘的迴圈。

然而如今,一樓長廊裡那些光榮牆上的輝煌獎牌、領導合影,居然都已經拆掉了,只留下了一個個洞洞眼。在我心裡,我還清晰記得他們的順序、位置、他們光采的餘威,他們的音容笑貌。我曾在一個月內密集的深夜裡,為他們每一個人寫過小傳,這些生平被翻譯成英文高價印刷,收錄於報業才俊的年鑑。因而如今,當他們所有人的命運,終於變成一個一個洞洞眼時,我心裡的烏雲還是難免更為沉鬱了一些,就彷彿我真的有什麼情感上的關礙,好像我該為此感傷。

「這裡是老報社了,以前很熱鬧的。現在大部分都租給其他單位了,只剩下我們幾個部門還在運作,我常說這就類似於老幹部處。你這個年紀知道我們國家很多單位還有的老幹部處嗎?你爸爸媽媽大概是知道的。跳跳舞,唱唱歌。」

我沒有說話。見他捋了捋頭髮,用手臂給我指引方向。明明是很灰暗的路,他卻大步流星走得特別有氣勢。我緊跟其後,努力在腦海中回憶我朋友年輕時的樣貌,和他的樣貌之間的關係。像又不像。

其實就連朋友的臉,我也有些想不起來了。

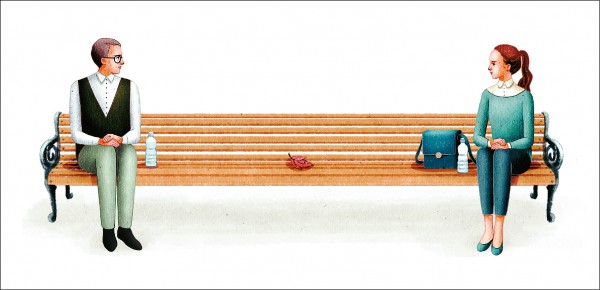

在這間充滿菸味的會議室裡,也許上演過許多傳奇。在我童年裡盛名之下的報紙,不知為何會有如此蕭條的一天。他打亮了所有的燈,開了冷氣,還從腳邊一箱子塑膠膜裡掰出一瓶礦泉水給我。我說「謝謝我有」,於是從包裡拿出另一瓶水,又忽然覺得有些不得體,這麼多年我一點沒學會怎麼與人相處不尷尬,我愈發覺得這世界上的人大體分為兩類,一類是怕尷尬的人,一類是不怕尷尬的人。帶水,也是我走進這棟報館工作後才累積來的習慣,那會兒我從校對做起,每週負責看四十八個版,三遍清樣,忙時根本沒有時間倒水吃飯,因而包裡總有一小瓶沒有灌滿的礦泉水,和一個很容易手握的冷鮭魚飯糰。每天下班,也唯有望一眼評報轉載欄上畫滿螢光筆筆跡暖暖心,即便熱鬧是別人的,或也能讓我感覺到自己走的路,可能還是有希望的。

我以為這些記憶我都丟失得差不多了,卻不知為何此時此刻顯得格外清晰。就連二十七樓的洗手間裡哪一扇門更容易真正關上的報廢經驗都蹊蹺地復甦了。我記得那年我的工資是一千三百元,領導在廁所斜對面的小會議室裡告訴我,如果我能念一個在職研究生回來,就給我加三百。話音剛落,我就聽見男廁所重重的摔門聲,那一定是外人不熟悉,差點被故障門栓鎖在便池,嚇壞了。我還懷念我們當時的會計,對我特別好,我每個月去領工資條,她都對我說,「要吃小核桃肉嗎?你太瘦啦。」

「那,你們兩個是怎麼認識的?」他像一個面試官般問我。

「其實不太認識。學校裡見過幾次。她來參加過我組織的詩社。後來她忙,就不來了。」我認真地回答。

我也忙,最後詩社很快倒了。

「我看到你在報上寫她的文章,說到我們反對她寫詩,又說她給你們投稿讓你不要說出去。其實這些事……我們也很後悔,她業餘時間寫寫詩歌,我們為什麼要反對。早知道她人生那麼短,還不如讓她做些自己喜歡的事。」

「您節哀,」我說,「但我不是那個意思。她很孝順,從小就很尊重你們的想法。她也很優秀,她後來的工作,也比我好很多。」

「你最後一次見她是什麼時候?」他問。

「大四吧。」我說,「我在學校禮品店打工,她來買東西,告訴我去了菸廠工作,福利很好。」

「是的,是我幫她找的呀,費了很多力氣,起薪就有八千。但她才工作一個月,就走了。太快了。本來說好新單位一定會重點培養她,她成績很好,又會寫寫東西。」

「您也不要太難過了。」我嫺熟地接道,這話對別人說最輕鬆了。

「我和她媽媽兩個人都在媒體工作,我們理所當然是不同意她從事這個行業的。我們眼睜睜看著,心裡也不好受,但紙媒早晚要完。在中國要做新聞,也沒什麼大意思,小姑娘去國企最好了。你說對嗎?」

嗯。我知道了呀。我心想。

「我想你是聽得懂的,我一看你就知道。」他冒然地說。

其實早幾年要是有人這麼跟我說就好了。

我們在寡淡的一言一語中,逐漸建立起了稀薄的、不可靠的共同話題。一旁空調風吹得我膝蓋疼,水又涼,萬千不合時宜,都只得忍耐。我很難想像他特地打電話叫我來報館,僅僅是為了聽我說說已故女兒五年前的往事,我和她女兒還不算太熟。有一剎那我也試圖絞盡腦汁說些什麼有意義的、煽情的話,但最後也不過是說,「其實我一直很後悔沒有單獨約她吃過一餐飯。那時我們常常會在校園裡遇見。」

有時她身邊有男友。有時我身邊有男友。因而我們只是遠遠地笑笑,並沒有走近一步。

「這沒關係。不怪你。」他彷彿代替五年前的她原諒了我。(待續)

網友回應