您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

(2-1)【藝週末.藝週推薦特展】百年前西畫先行者 繪筆下的台灣風土紀行

李梅樹〈淡水〉,1930年代,油彩、畫布,65×80cm,李梅樹紀念館典藏。

李梅樹〈淡水〉,1930年代,油彩、畫布,65×80cm,李梅樹紀念館典藏。

李梅樹紀念館「梅樹月」主題展

文/記者凌美雪 圖片提供/李梅樹紀念館

台灣美術發展史在日治時期打開了西洋畫的視野,然其實早在1860年代台灣開埠之後,遠渡重洋來到「福爾摩沙」的外邦人士不絕於途;直到1895年,來自東瀛的訪客亦接踵而至,都曾以繪筆留下他們對台灣的印象。

今年李梅樹紀念館的「梅樹月」,即以「時代風景──繪筆下的風土紀行」為主題策展,匯集英、日、台3國共10位創作者所描繪的台灣風景畫作,其中不少是國人較陌生的名字,李梅樹紀念館表示,因為他們的作品,都是這座島嶼過往時空裡,從土壤裡長出來的美術花蕊。展覽將於李梅樹紀念館展出至6月5日。

李梅樹〈寧靜的村落〉,1927年, 油彩、麻布,74×54cm,李梅樹紀念館典藏。這張畫在米袋的油畫是李梅樹最早的油畫之一。

李梅樹〈寧靜的村落〉,1927年, 油彩、麻布,74×54cm,李梅樹紀念館典藏。這張畫在米袋的油畫是李梅樹最早的油畫之一。

今年梅樹月特展「時代風景──繪筆下的風土紀行」,10位展出藝術家包括19世紀來台旅行的英籍人士、日治時期先後到訪台灣的日籍洋畫家,及台灣第一代西畫家,除有描繪在地觀察或跨域行旅所見的傑作,更不乏珍稀作品的重現。

楊造化〈觀音山〉,1973年,油彩、畫布,31×40cm,高雄市立美術館典藏。

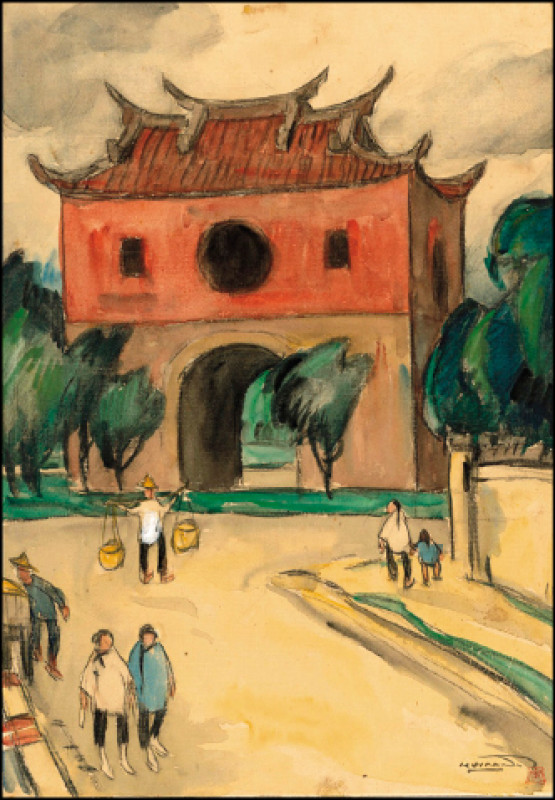

楊造化〈觀音山〉,1973年,油彩、畫布,31×40cm,高雄市立美術館典藏。 石川寅治〈台北門〉,1920年代,水彩、木炭、紙,47cm×33.8cm,佐野博三收藏,可能是台灣目前可見最早的北門畫作。

石川寅治〈台北門〉,1920年代,水彩、木炭、紙,47cm×33.8cm,佐野博三收藏,可能是台灣目前可見最早的北門畫作。

旅人的視野 日籍畫家的風景謳歌

展覽主軸將日籍和台籍畫家們的作品,以「旅人的視野──近代畫家的風景謳歌」主題呈現,亮點包括難得一見的日籍畫家石川寅治與南薰造的作品。

日籍畫家石川寅治(1875-1964),在1910至20年代多次訪問台灣,除旅行寫生,也數度接受官方委託繪製壁畫或奉贊畫。石川於1917年首度來台旅行寫生時留下〈台南大南門〉,很可能是現存日治時期年代最早、且依然可見的油繪台灣創作。此外,這次遠從日本借來石川寅治1920年代〈台北門〉水彩畫,是目前仍保留建造當時閩式門樓原貌的台北城門;還有向國美館借展的〈高雄港〉,是1922年石川寅治以審查員身分參與第4回「帝展」的油畫大作。

石川寅治〈台南大南門〉,1917年,油彩、畫布,45.6×61cm,私人收藏。也是首次現身台灣展出。

石川寅治〈台南大南門〉,1917年,油彩、畫布,45.6×61cm,私人收藏。也是首次現身台灣展出。 石川寅治以審查員資格參加第4回帝展的作品〈高雄港〉,1922年,油彩、畫布,90×123cm,國立台灣美術館典藏。

石川寅治以審查員資格參加第4回帝展的作品〈高雄港〉,1922年,油彩、畫布,90×123cm,國立台灣美術館典藏。

而南薰造(1883-1950)則是受邀來台擔任「台灣美術展覽會」西洋畫部審查員,於1930年秋季在台停留一個月,期間於各地旅行寫生。此次展出他描繪淡水稅關碼頭、觀音山為背景的油畫。

南薰造贈石黑英彥紀念作品〈淡水風景〉,1930年,油彩、畫布,22.5×31.5cm,私人收藏。

南薰造贈石黑英彥紀念作品〈淡水風景〉,1930年,油彩、畫布,22.5×31.5cm,私人收藏。

台籍畫家攜畫筆走向世界

石川寅治與南薰造的台灣旅行,除繪畫創作,也各自以遊記或日記寫下旅行見聞。而身兼美術教育者的兩人更於日後指導過台籍學生楊造化(1916-2007)、廖德政 (1920-2015)。李梅樹(1902-1983)則是於1933年春、就讀東京美術學校油畫科第4學年之際,參加了南薰造率隊的「奈良京都古美術實地見學旅行」而大開眼界,對他日後主持故鄉三峽祖師廟重建計畫產生深刻影響。

廖德政〈觀音山遠眺〉,1985年,油彩、畫布,49×59.5cm,台北市立美術館典藏。

廖德政〈觀音山遠眺〉,1985年,油彩、畫布,49×59.5cm,台北市立美術館典藏。

因此,日治時期的台籍西畫家紛紛透過留學或旅行,拓展自身視野,攜著畫筆逐步走向世界。1927年,仍在京都「關西美術學院」洋畫科就讀的楊三郎(1907-1995),利用暑假自日本赴滿洲哈爾濱寫生;1928年,水彩畫家陳英聲(1898-1961)也借道日本,前往滿洲與朝鮮寫生。同期,青年畫家陳清汾(1910-1987)跟隨其師有島生馬(1882-1974)前往歐洲遊學,成為第1位作品入選法國沙龍的台籍畫家。 這些台灣第一代西畫家作品,也在此次展出之列。

楊三郎〈淡水風景〉,年代待考,油彩、畫布,22×27.5cm,國立台灣美術館典藏。

楊三郎〈淡水風景〉,年代待考,油彩、畫布,22×27.5cm,國立台灣美術館典藏。 陳清汾〈北京三座門街景〉,1945年,油彩、畫布,90×64cm,家屬收藏。

陳清汾〈北京三座門街景〉,1945年,油彩、畫布,90×64cm,家屬收藏。

19世紀英籍探險家的台灣寫生簿

除日治時期的旅人視野之外,來自英國的自然學者柯靈烏(Cuthbert Collingwood,1826-1908),及英國皇家海軍軍醫克里(Edward H. Cree,1814-1901),在以文字記錄他們探索台灣的行腳之餘,也各自將旅途中的見聞化為彩圖,成為比日治時期更早的台灣風景繪畫紀錄。此次主辦單位以「探險家的寫生簿──19世紀台灣風貌」子題於特展中呈現,包括國立台灣歷史博物館首度外借的柯靈烏台灣風土手繪圖,9張珍貴手稿原作展出。

柯靈烏〈觀音山〉,1866年,水彩、紙,48.3×25cm,國立台灣歷史博物館典藏,應是最早的觀音山西畫圖像。

柯靈烏〈觀音山〉,1866年,水彩、紙,48.3×25cm,國立台灣歷史博物館典藏,應是最早的觀音山西畫圖像。 克里〈基隆煤礦〉,1846年1月10日做,水彩、紙,19×15.5cm,英國國家海事博物館典藏,是比洪瑞麟更早、堪稱台灣最早的「礦工畫」,此次展出為數位輸出。

克里〈基隆煤礦〉,1846年1月10日做,水彩、紙,19×15.5cm,英國國家海事博物館典藏,是比洪瑞麟更早、堪稱台灣最早的「礦工畫」,此次展出為數位輸出。

李梅樹紀念館認為,不可諱言的,外來者不免會帶有帝國視角或殖民觀點,但這也是時代嬗遞下無可迴避的歷史樣態。台灣的歷史脈動,原就是先來或後到者與本地住民不斷衝突與融合的歷程。這些歷史篇章,由顏彩譜成時代的映影,既是台灣近代發展史上視覺藝術的碩果,更是多元光譜投射下的歷史紋理。

網友回應