您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】鹽的笑聲 - 閱讀及翻譯辛波絲卡

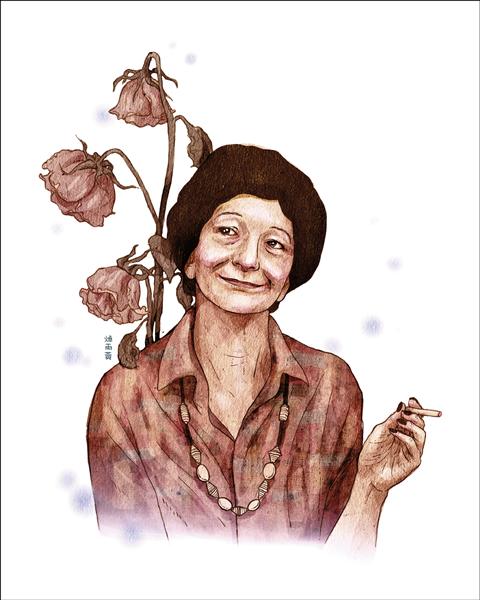

圖◎焯兩黃

圖◎焯兩黃

◎林蔚昀 圖◎焯兩黃

我至今仍清楚記得,我是如何踏進那家位於Bracka街上的新地咖啡廳,如何以生澀的波文點了一杯卡布奇諾,又是如何和吧台後想學中文的波蘭男孩Kuba攀談起來。默默坐在角落上網了一段時間後,Kuba突然轉頭對我說:「妳知道嗎?現在咖啡廳裡有一個諾貝爾文學獎得主!」我幾乎是瞬間反應:「是辛波絲卡嗎?」他含笑點了點頭,往前一指:「妳看到那個老太太沒有?那就是辛波絲卡……她是這裡的常客。」順著他的手指方向看過去,我見到一個踽踽而行的背影,銀白的頭髮,藍色的風衣,在我還來不及驚呼時,那背影已消失在通往二樓的階梯上,應驗了詩人的句子:「……在街道、階梯、迴廊上,他們也許早已多次擦身而過?」

我曾經和許多人說起這個故事,關於我初次遇到辛波絲卡(也許不是初次?),並且和她擦身而過(也許已擦身多次?)。每說一次,我都覺得這個故事愈來愈虛幻,就像辛波絲卡離開我們一樣令人無法置信。

當然,我還是願意相信自己的記憶,相信我和辛波絲卡的巧遇/錯過「在結束之前/(……)真的存在過」(〈形上學〉),雖然我知道,就算我不在場,Bracka街上的新地咖啡廳也會像N市的車站一樣,「漂亮地通過了/客觀存在的檢定考試」。沒有我的見證,辛波絲卡也會在那個晚上去她鍾愛的咖啡廳,參加一場文學聚會,所有的人事物都會「留在自己該在的位置/所有的細節/在畫定好的軌道上移動」(〈車站〉)。

然而,如果我那個晚上沒有在那裡,如果我沒有來克拉科夫學波蘭文,如果我沒有和Kuba一起在辛波絲卡喜歡逗留的二樓茶房喝茶、語言交換、讀詩,也許我今天不會翻譯辛波絲卡,也不會說這個故事。

這是巧合,還是命定?不管是何者,對我來說都一樣美麗。也許,它同時是巧合,也是命定,如辛波絲卡在〈到方舟裡去〉這首詩中說的,我們不一定要「狹隘地受限於二選一的選擇」。

2005年那次會面,決定了我與辛波絲卡的關係(如果可以稱之為關係)。我們注定,要像兩顆水滴一樣相同又截然不同(〈缺席〉)。我總是像死亡一樣「在那一瞬間之後才姍姍來遲」,只能望著辛波絲卡的背影走上樓梯(〈關於死亡(沒有誇張)〉)。畢竟,不就是如此嗎?閱讀和翻譯,都是在作者生命和寫作的驚險事過境遷後,才可能擁有的經驗。我們閱讀及翻譯的,都是過往的事件,某種程度上我們都像是無助的眾神,在閱讀死者們的信(〈死者們的信〉)。

生命,一幅帶著笑意的墓棺畫

很多人應該都注意到過,辛波絲卡經常在她的詩中描寫死亡。她以〈和阿特羅波斯的訪談〉和死亡對話,質疑它那令人無法理解的、對工作的狂熱。她在〈與死者共謀〉、〈話筒〉中進行對死者的招魂,在〈哀傷的演算〉中思量「有多少我曾經認識的/(如果說我真的曾經認識他們)/男人和女人/(如果說這個二分法依然有效)/跨過了那道門檻」,同時不忘懷疑,是否來得及在把自己算進去之前算出總數。她從〈空屋裡的貓〉的視角看死亡,告訴死者「死掉──你不能對貓做這種事/因為你要一隻貓/在空屋裡做什麼」。她為自殺者寫詩,像一副牌一樣在生者面前攤開〈自殺者的房間〉。她最動人、也最殘酷的一首死亡之詩,就是描寫早夭孩子的〈回程的行李〉:「這邊的這個/還有那邊的那個/以及那些在最邊緣的:/他們來不及長得夠大/可以摸到門把/弄壞手錶/打破第一扇玻璃窗」。

死亡這個主題在辛波絲卡的詩中是如此強烈,強烈到幾乎每一首詩都像是一幅墓棺畫,或明顯或隱晦地提醒讀者死亡的「音容宛在」。也許,這分書寫死亡的執著是受到克拉科夫的懷舊氣息和歷史背景影響(在這裡,歷史紀念日和葬禮從19世紀開始就是不得了的盛事),也有可能是二次大戰期間的經歷,讓她意識到死亡的亦步亦趨、無所不在。雖然克拉科夫沒有像華沙一樣歷經整個城市毀滅的悲劇,辛波絲卡本人也沒有像許多她的同輩拿起武器戰鬥,但是她在二十歲那年就到鐵路局工作,以避免被強制送到納粹德國勞動。她暗戀的男孩在戰爭初期死在勞改營,她的表親在「華沙起義」(Powstanie warszawskie)中喪生,而她的男友則在地下愛國軍隊「波蘭家鄉軍」(Armia Krajowa)的一次任務中下落不明。同時,奧斯維辛的集中營就在離克拉科夫不遠之處,不斷從火化場飄出一朵朵「由人做成的雲」(〈然而〉,陳黎譯)。

有如預言特洛伊滅亡的卡珊卓,辛波絲卡「從未來/那個永遠是一片空無的未來」看到自己和他人的死亡,以及生命的稍縱即逝。

幸好,辛波絲卡深愛我們,並且為我們著想。考慮到我們至今依然是孩子,她的詩多半有個美滿的結局(〈到方舟裡去〉),或者至少,沒有把結局點破。帶著慈悲,她選擇「不把最後一句話加上去」,讓我們在下墜的途中永遠定格在瞬間,在此時、此地(〈九一一照片〉)。那一瞬間就像是落在手指上的雨滴,蘊含著我們一生的故事(〈水〉),讓我們看到許多稀鬆平常的奇蹟。雖然死亡無可避免,隨時可能在我們討論明天的計畫時,插進來說最後一個字,但是辛波絲卡透過她悲觀進取的詩、透過她對生命的肯定告訴我們:死亡並非全能,而且「沒有一個生命/不能擁有永恆的生命/即使只在一瞬間」(〈關於死亡(沒有誇張)〉)。

辛波絲卡式文字:平凡的奇蹟

平凡簡單的美,就像平凡簡單的文字,對翻譯來說是最難處理的。首先,因為它看似透明、不複雜的外表(每個字都看得懂,幾乎不用查字典),譯者可能會過於輕敵,忘了在沙清水幼的海灘上有暗流,在紋風不動的沙漠裡有流沙,「溫和的微風」會「在暴雨來臨之際轉為猛烈」(〈奇蹟市集〉),而犯下致命、愚蠢的錯誤。辛波絲卡文字的雙重性格其實來自於:她大量使用平凡、常見的字彙甚至陳腔濫調的片語,但是她使用它們的方式是如此獨到、具原創性,以至於完全顛覆了這些常見、媚俗(kitsch)的語言元素,賦予它們全新、相反或自相矛盾的意義。如同她喜愛拼貼,辛波絲卡也把文字從日常的用法及語境中剪下,讓它成為一個獨立的個體,然後把它錯置到另一個背景,讓它產生令人錯愕、尷尬、驚嚇或會心一笑的全新意義。

除了錯置、「誤用」,辛波絲卡也善於運用諧音字、雙關語來創造多層次的意義。辛波絲卡對於用字遣詞的推敲、精準,已經到了一種爐火純青的地步。這不是說,她在修辭上花很多功夫,刻意要用繁瑣華麗的形容詞或是冷僻的詞彙,讓讀者看不懂。而是,她在選擇語言的素材之前,就已經清楚知道她要表達什麼,也熟悉每個字的特性,於是在一群同義詞、近義詞中找出最合適、最符合她需要的。在〈車站〉這首詩中,辛波絲卡描寫自己的缺席「準時抵達N市的車站」,本來要來接她的人「趕上在約定的時間/不前來」。明明是沒有發生、存在的人事時地物,辛波絲卡卻把「無」寫得好像「有」,而自己的「不在」則成了一個飄忽、若有若無的鬼魂。像是私釀的櫻桃酒,辛波絲卡的詩剛喝下時清甜爽口,但後勁很強,過了兩、三天才會讓人醉,或者,要在隔了很久之後重讀,才有辦法嘗到底層的回甘。

如何測量鹽的分量

如果把寫作、翻譯比擬成烹飪,那麼辛波絲卡一定是一位廚藝高超的廚師。她有一雙慧眼,能看到平凡食材的滋味,又有一雙巧手,能把這些食材最真實、最精華的美味保留下來(或者引誘出來)。她有一般人沒有的大膽想像力,能把平常不會放在一起的材料、調味料組合在一起,創造出令人意想不到的驚喜。她同時很有耐心,知道火候不該太大,因為這會讓食物烤焦。辛波絲卡的烹煮方式不是大火快炒,而是小火慢燉,以爐灶的餘溫把食物加熱,有種非常溫柔、有層次的味道。最重要的是,辛波絲卡知道鹽的分量。她知道要加多少,可以壓住雞湯的油膩,提出鮮味,又不會讓湯太過死鹹。

鹽的分量,一直是烹飪、寫作及翻譯最高的學問。尤其是翻譯。因為味蕾對於「鹹」的標準因人而異、因文化而異,東方人覺得鹹的,歐洲人覺得淡,歐洲人覺得驚世駭俗的,東方人則司空見慣。辛波絲卡這種「簡單中有複雜」的美在中文裡不一定會被欣賞(畢竟,我們的舌頭習慣了調味料,習慣了大量的形容詞、成語和修辭)。我也知道,我的翻譯不一定每個人都能習慣、接受。但是,我還是希望能保留一分簡單樸實的美感,讓文字本身的力量去感動讀者。

當我在波茲南與一位波蘭英文譯者討論這一點時,我說,辛波絲卡的詩就像鹽,一座鹽做的教堂,比一座鑽石做的教堂好,因為鹽比鑽石平凡、真實。她提出疑惑:可是鹽做的教堂,也是虛假的東西,妳不喜歡鑽石的虛假,那為什麼可以接受鹽的虛假呢?這件事,我後來認真思考了很久,現在我想我知道我的答案了:和鑽石不同,鹽可以吃,可以放到湯裡調味,可以療癒,可以保存肉類,可以救人,可以害人。鹽在我們的生活中,在我們的眼淚裡面,它隨手可以拿到。

我希望,能夠讓讀者聽到鹽的話語,鹽的嗚咽,以及,鹽的笑聲。●

網友回應