您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】Très peu connue

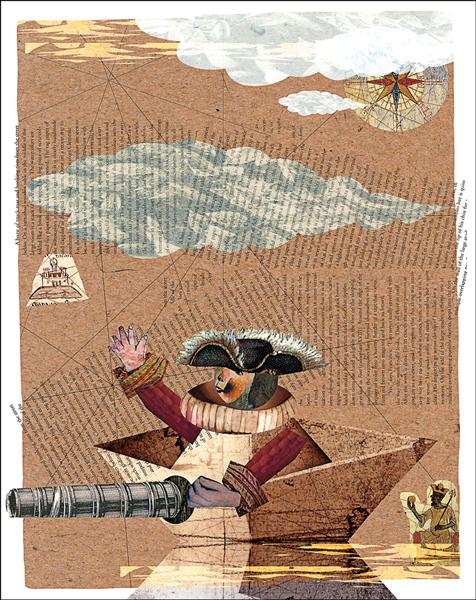

圖◎唐壽南

圖◎唐壽南

◎王威智 圖◎唐壽南

關於黃金可信與不可信的傳說都記錄於誌書,有文為徵的花蓮是從比蛋撻更誘人的黃金開始的。闖進未知的世界,那是一場葡萄牙式冒險,冒著比糖晶過度烤焦更高的風險。

當某個葡萄牙人把terra寫成Terra,意思是「地球」,世界並非又平又扁,於是我們想起畢達哥拉斯說大地是顆球。哥倫布相信畢達哥拉斯,他從西班牙一路往西航行,橫渡大西洋,遇見陌生的大陸。哥倫布是鄭和之後最顯赫的航海家,但他聲稱新大陸是馬可.波羅筆下的亞洲大陸,某次致信教宗亞歷山大六世,更斷言古巴就是亞洲東岸。

幾年後,佛羅倫斯商人韋斯普奇(Amerigo Vespucci)宣稱四度前往「新大陸」;1507年,德國地理學家瓦爾德澤米勒出版《世界地理概論》,以Amerigo之名替歐洲以為的新大陸命名。

如果麥哲倫遇見台灣

葡萄牙人麥哲倫在東南亞參與殖民戰爭時,看見香料群島以東是一片大海,和哥倫布一樣,麥哲倫對地圓說深信不疑,但認為這片尚未命名的大海的東方盡頭才是美洲。他在西班牙國王資助下率領船隊從安達魯西亞出發,十四個月後在南美洲南端發現後來以其為名的麥哲倫海峽,船隊沿著彎彎曲曲時寬時窄的峽道艱難地前進,二十多天後抵達海峽另一端,進入一片全新的海洋,舉目浩瀚,彷彿永遠看不見陸地,遇不到島嶼。

眼前汪洋何等遼闊,麥哲倫一無所知,一路上風平浪靜,沒有駭人的驚濤駭浪,他愛上了這片如受上帝祝福的無名大水。

「何不讓陌生的海洋跟大西洋、印度洋一樣呢?」剎那間,有個念頭閃現了:「給它名字吧!」因為一個事物一件事情在被命名、描述之前是不存在的。那時,麥哲倫或許恰好站在船首,迎著風,望向海面,湛藍深邃,如鏡太平。他想了想,於是太平洋在人類歷史上誕生了:Mare Pacificum!

1521年春天,船隊泊在一座無人島,一伙人登島休息取水,忽然發現土著搖著小船,漸漸逼近。麥哲倫的奴僕恩里克用馬來語朝他們喊話,沒想到土人竟然聽得懂。麥哲倫恍然大悟,十二年前他把出生於蘇門答臘的恩里克帶到歐洲,如今他毫無預期地把他帶回舊地。

這裡是亞洲,畢達哥拉斯是對的,大地是球,而他即將完成人類史上第一次環「球」航行,向歐洲和基督教宣告世界是一顆球,一顆滿覆大水的巨球。這同時意味著象徵財富與爭端的香料群島不遠了。但麥哲倫最終僅以靈魂與精神完成壯舉,他介入菲律賓小島部落間的戰鬥,石塊、弓箭、標槍和利斧齊飛,讓他魂斷東方。

於是當我們行經清水斷崖,黃昏時分坐在七星潭的石灘看浪,從石梯港搭上船出海尋鯨,或者什麼也不做只是望著廣漠的太平洋,會不會想起麥哲倫,想起他的環球航線就橫越我們島嶼南方並不很遠的海面?

麥哲倫與亞洲最初的接觸是菲律賓的維薩亞斯群島,而維薩亞斯群島與我們僅僅隔著巴士海峽和呂宋島。如果麥哲倫在令他火冒三丈因而縱火殺人的強盜群島以西,命令舵手轉向右舷二十五度,那麼他將在蘭嶼外海遇見台灣。

麥哲倫不認識黑潮,對這股強勁的洋流十分陌生,但如果麥哲倫航向台灣,他和敏感的水手會發現有隻無形手推著船,即使船帆無風可吃,偌大的船身不停歇也不打轉,航向總是指向北方。

如果麥哲倫遇見台灣,他將在黑潮的推送下,沿著東海岸向北巡行,穿越台東與綠島、蘭嶼間的海面,經過石梯港,看見花蓮溪的洄瀾,讚歎七星潭完美的弧灣。船隊一過立霧溪口,就會看見清水斷崖,誰能忽視那一片綿延四葡浬的插天絕壁?

如果麥哲倫是遇見台灣的歐洲第一人,這位不久前成功橫渡太平洋的葡萄牙探險家,會不會早在1521年的夏天,太平洋剛剛有了名字時,順便為我們的島嶼取名,而且同樣叫做Formosa?

製圖師的忙碌作業

麥哲倫之後,歐洲更急於探索,船隻伸出熱切的觸角,製圖師更加忙碌,他們在紙上經緯大陸,在銅版上蝕刻島嶼,將一筆一畫填進未知的空白。繁忙的工作關乎世界的形狀,製圖師夜以繼日,在油燈的光暈中編織與燈光同樣朦朧的世界的容貌,以日益凹陷的臉頰和深重的皺紋換取世界的輪廓。

繪圖師來自各地,葡萄牙、荷蘭、比利時、英格蘭、法蘭西……Luis Jorge de Barbuda、Abraham Ortelius、Jodocus Hondius父子、John Blaue、Alexis-Hubert Jaillot、J. van Keulen……他們是畫家、耶穌會教士、出版商……他們熱愛且擅長繪製地圖。1554年,葡萄牙製圖師歐蒙畫了一幅有台灣島的世界地圖,台灣從此進入歐洲的視野。

杜拉多(Fernão Vaz Dourado)也是葡萄牙籍製圖師,更是同業裡的佼佼者。他在1568年完成〈東亞地圖〉,把台灣畫成三座獨立島;五年後,杜拉多舊圖新繪,台灣仍舊「分崩離析」。

姑且將〈東亞地圖〉裡的「福爾摩沙三島」稱為「北島、中島、南島」,北回歸線明顯地畫過中島下半部,拿現代地圖一對照,不禁令人猜疑中央山脈兩側的幾條大河川就是台灣一分為三的原因。北島、中島之間的海峽大概是立霧溪和大甲溪,而隔開中島、南島的可能是秀姑巒溪和濁水溪。

寬闊的河口遠望如汪洋,桅杆之頂的觀測手或許因此錯看了島嶼的形狀。此後,歐洲海圖裡的福爾摩沙島形狀不一,而且經常與琉球混淆,或被當成琉球群島的一分子,直到1625年。

17世紀初葉,荷蘭從巴達維亞城派遣艦隊航向中國,打算突破葡萄牙和西班牙與中國的密切關係,能與中國自由通商。1622年,西班牙人到Turuboan採金,就在那一年夏天,荷蘭在澳門向葡萄牙發動攻擊。這場戰事像一場西北雨,很快就落幕了,荷蘭大敗,拿著敵營的海圖,航向澎湖和陌生的台灣。

1625年春天,荷蘭派遣高級舵手諾得洛斯率領北港號和新港號兩艘中國戎克船,從台南出發環繞台灣一周,二十多天後,北港號順利完成任務。諾得洛斯並未登陸,僅從海上測繪畫成了〈北港圖〉,這是世界第一張台灣島圖,雖然島嶼嚴重變形,但確定福爾摩沙島是一座完整獨立的島嶼,過去把福爾摩沙島畫成三座相鄰小島,或者說在福爾摩沙島附近另外畫了兩座大小差不多的島嶼,根本錯得離譜。

諾得洛斯的環島之旅還讓荷蘭得知東台灣山高谷深,沒有合適的港口,不是建立據點的好地方。不過這並未使荷蘭對東台灣死心,他們發現原住民的飾物綴有黃金,而原住民尚未和外邦人做起生意,所以他們身上的黃金顯然不是進口貨,而是當地產物。此外,荷蘭人想必也聽聞了種種關於台灣東岸的黃金傳說。

美麗島東仍屬未知

18世紀初年,康熙皇帝諭令耶穌會教士前往全國各地,以科學方法測量中國,繪成中國第一部有經緯線的地圖集,也就是著名的〈皇輿全覽圖〉。1714年春夏之交,馮秉正與雷孝思、德瑪諾三名耶穌會士從金門料羅出發,經澎湖於安平港登陸。

馮秉正一行抵達台灣府時,受到地方官吏熱烈的歡迎,並且有機會好好視察台灣。他們把台灣島分成東邊和西邊,只有西邊才屬於中國,東邊是荒山野地,居住其上的原住民「與美國的野番大同小異,但沒有易洛魁人那麼粗暴,比印第安人還純潔。他們的天性溫柔和平,彼此相親相愛,相互扶持,不追求個人利益,不重視金銀,但報復心太重,不知法律、政府、警察、宗教為何物」。

馮秉正承認那是中國人的說法,而中國人和他們毫無往來,所以他不敢保證那樣描述對不對。他還提到漢人為了黃金一度考慮開發東部,原住民因此遭到殺害,他認為那根本是「心懷不軌」。

馮秉正等人從頭到尾只關心台灣西半部,在滿清官員陪同下,他負責南台灣的測繪工作,雷、德二位負責北台灣。他們描繪的台灣西岸輪廓更詳細了,儘管河流、地名有些不一樣,卻是全新踏勘的成果。東海岸就令人搖頭了,馮秉正認為山脈另一邊並非王土,所以「皇輿」不必「全覽」,不必花力氣走一趟,而是憑著想像和不可靠的傳聞,創造了台灣的東海岸。

後來馮秉正寫了一封長達八十五頁的信件回歐洲,描述在台所見所聞。諸如此類來自東方的第一手資料立刻成為描繪東亞地圖時最新最重要的依據,而這應該使得後來的製圖師十分苦惱,他們不知道如何描繪這座遠東美麗之島的東部海岸。

杜赫德神父沒來過亞洲,但他是18世紀歐洲著名的漢學家。1735年,他出版了《中華帝國全志》,轟動歐洲,被譽為「法國漢學三大奠基作之一」。《中華帝國全志》有一幅〈福建省圖〉,畫面右下方──也就是福建省東南方──有一座不小的島嶼,圖中地名如Fong-chan-hien(鳳山縣)、Nganpinching(安平鎮)、Ta-kia-chi(大甲溪)……一看就知道是台灣,可是為什麼整座島看起來像一支過度彎曲的鵝毛筆?

〈福建省圖〉的製圖師把最後一筆落在高聳的中央山脈,也許他曾盯著空白的台灣東部,搔頭抓腦想著下一筆。在反覆推敲琢磨後,他決定不讓島嶼的東半部出現在地圖裡,於是〈福建省圖〉裡的台灣沒有東半部。耶穌會士很可能就是台灣島畸形的元凶,他們讓18世紀歐洲視野裡的中華帝國一度不包括花蓮。

法國第一位海軍海圖工程師貝林是水文地理學家,也是皇家製圖師與皇家學會會員。他畫過好幾幅〈福爾摩沙島與中國沿海局部圖〉,另外他在1763年還畫了一幅〈中國海岸之福爾摩沙島圖〉。

貝林當然參考了耶穌會士和法國航海測量師的測繪,他發現福爾摩沙島西岸資料豐富,東岸卻蒼白貧乏。最後他可能決定不打迷糊仗,乾脆張開想像的翅膀,在美麗的遠東島嶼上空盡情翱翔。

貝林異想天開──也可能得自義大利製圖師柯羅內里1696年〈中國東部圖〉的啟發──將立霧溪、花蓮溪和秀姑巒溪當成分割花東縱谷與奇萊平原的條狀內海。

在這一系列地圖裡,花蓮彷彿經歷了驚天大地震,劫後餘生,裂做三座南北相接的小島,像三隻孱弱的小雞,又像三個挨了揍的無賴,緊緊貼著福爾摩沙島。

「三島至少是新鮮的布局吧。」貝林可能一邊畫一邊這麼想,他的美麗島是18世紀西海岸與17世紀東海岸的奇異組合,這意味著在他的時代,歐洲對台灣東岸認識有限,不比一百年前的荷蘭人更高明。或許他考量的是:福爾摩沙雖然是一座完整的島嶼,中央有高大的山脈,但島嶼內部仍屬未知(L’interieur de cette Isle n’est pas connue.),山脈以東應該有平地,接著才是沒入太平洋的海岸線。我的地圖不能跟〈福建省圖〉一樣一刀削去東半部,無奈缺乏足夠的資料,只好委屈東海岸停留在荷蘭時代,地名沿用一百年前荷蘭探金留下的紀錄,如R. Goude。

貝林在「三島」右方下了註記,他以幾乎比地名還細小的法文寫著:「Toute cette coste est très peu connue.」(這一片海岸是非常鮮為人知的。),情況似乎比島嶼中央地帶的深山好些。在另一版地圖上,他在法文註解旁另外添上一行意思相同的荷蘭文:「Deeze gantse kust is weinig bekend.」。

身為法蘭西最具聲望的製圖師之一,貝林會不會因無法清楚明確地描出一座遠東島嶼的海岸線,以至於心虛到不得不拉著荷蘭人作陪,還吞吞吐吐地說:此地海岸鮮為人知?

但是,貝林先生,容我向您致最高的敬意。您必定不知道,花蓮像個年輕的村姑,內向少話,其實沒那麼渴望被理解。不必擔心,不必掛意,更不要感到歉疚,儘管您對我們的海岸所知甚少。

對了,您那三顆小島其實很有意思,像隱喻,更像預言。●

■編按:標題〈Très peu connue〉為法文「罕為人知」之意。

網友回應