您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 陳心容/背光與遠望

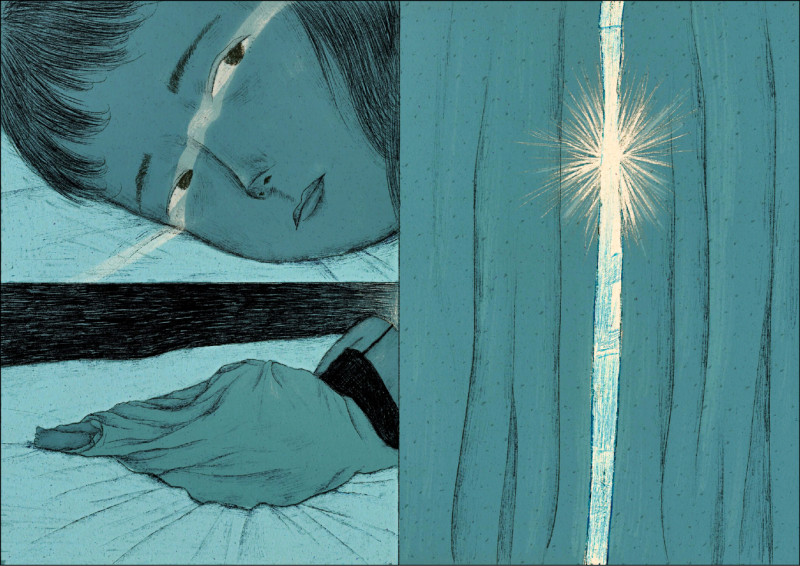

圖◎倪韶

圖◎倪韶

◎陳心容 圖◎倪韶

冬天快要結束時我開始逼迫自己長走。那是在歐洲當交換生的第七個月,剛結束一趟旅行,月初就用掉了一半的生活費,在下一趟旅行之前不能跑得太遠。旅行剛回來的一週天氣異常晴朗,會讓人有春天的錯覺。窩在房間裡頭顯得非常浪費。通常會想,今天去環湖好了。在湖邊其實都不知道該看些什麼,一次次重返只是想把它環完。我沒成功過,至少目前沒有,太晚出門,走不到半圈就必須折返。

未入春的湖人還不太多,裹著羽絨衣零散地帶狗或與另一人並肩行走。我和他們偶爾擦身,或者始終維持距離平行,各自保有各自的安靜。沒有圍欄和柏油路,路線都是隨性踏出的泥濘。偏離主道趨近岸邊,能聽見湖水散漫地晃動,拍碎,透明地覆蓋著銀色的砂石,聲音交錯水鳥的鳴叫(輕輕跳躍著的高音),枯枝的折落,芒草和芒草相互細微的摩挲。

水面很靜,絲緞一樣地顫動著,一紋一紋地向遠處流淌,像沒有盡頭一樣。

正是午後。午後傾斜的光將風景逐格逐格地切片,每一瞬間都細微且新,我也許是為了那樣的光線才逼自己揹著相機出門。下午兩點半陽光還在七十五度角,傾倒在身側的湖面上和牛奶一樣,不太好拍,天空過曝而事物的輪廓太過尖銳。相機開了又關,鏡頭伸長又退回,我以手掌掩著額際,瞇起眼睛,想要對抗什麼似地試圖看清。

不看的話顯得浪費了。心裡有個小小的聲音說著。都走了這麼遠。

過強的光線讓一切直視都盲目起來。隱約能辨識出自己正踩著一座沙灘,沙上擺了一排排木製的長椅,零散地坐著或躺著人,迎著太陽,在自己的羽絨衣裡乾燥地睡著。很多狗(Hundstrand,這一區的確這樣標示),有長毛獵犬、㹴犬、四肢細長像鹿一樣的大狗、狼犬和杜賓,有些牽著繫繩有些沒有,在那過曝明亮的沙灘上奔跑、彈跳、撲起細細的沙;也有小孩蹲坐在溼潤的沙上挖洞或者築牆,水鳥將腳趾泡在湖裡靜靜凝視遠方。

這麼豐盛的陽光之下所有事物顯得異常靜默而美麗,灼亮,清晰,好得令人不知所措,我下意識地轉過身去迴避。

背對太陽稍微感覺安全了一點。就像陰天,陰天能讓人毫無罪惡感地待在房間,沒有美好的事物掛在窗外一點一點地虛耗和浪費。然而我亦不是那種喜歡蝸居在自己洞穴的性格:我只是不知道為什麼那些難得天氣明亮的時候,我都感覺非常、非常疲倦。

歐洲的天氣不是多雲(牆一樣地將天空壓得很實和密閉)就是一片雲都沒有的、一種高緯度的湛藍。籠罩著那種毫無破綻的顏色,世界看起來就像假的一樣。

不知道為什麼想起童年頻繁進出的驗光間:額頭和下巴貼緊墊片,單眼望進機器的孔洞,道路兩側的白色欄杆和翠綠田野,盡頭的熱氣球和藍天。我的近視開始得很早,國小一年級。錯誤用眼、不良坐姿,最主要的因素大概還是遺傳。當時的矯正方案是點散瞳劑,藥水的副作用是畏光,因此幼時的我不像其他小孩喜歡戶外活動,且只要出門都必須戴上一副墨鏡,很醜,那段時間因此沒留下什麼照片。不過度數很快就增加到藥水無法拯救的數字,不久後我直接去配了副眼鏡。擺脫了副作用,但度數和畏光的習性已無法挽回地長進身體。

眼鏡的不便對我不是什麼問題,最大的缺點是,一直到很晚我才知道自己長什麼樣子。其實很合理,這張臉長期以來都被眼鏡所占據,而在洗臉或者睡眠這種僅少的時刻裡,如果想看清自己就必須靠鏡子很近、很近,近到快和對面的臉貼在一起。在這種距離之下只能模糊地辨識臉的一部分,鼻頭,嘴唇的脫皮,扁平的單眼皮。有次面著鏡子突然意識到這件事:我一輩子都不可能再具有別人那樣完整、清晰的臉孔了,而恍惚地哭了起來。

事情沒有我想得那麼糟。小學畢業之前的八百度確實嚇到了我父母,別無選擇地花錢訂製了角膜塑型片。這種硬式隱形眼鏡的原理是,在夜晚時佩戴,將因為近視而弧度異常的角膜壓回正常的形狀,而在日間角膜儘管會緩慢地回彈,長期佩戴下維持整日視力的清晰並不成問題。很奇妙,像是一種凍結的、阻止日漸朽壞的魔法,尤其在我終於像獲得一張新臉一樣看清自己面容時,心頭浮起一絲對於未來的幽微希望。

在一般的案例中,成年後的角膜會硬化而難以再藉由鏡片矯正,但這個情況並沒有發生在我身上。照醫生說這並不尋常(他也可能是用了幸運這個詞來形容),意思是說,目前所見的清晰都是僥倖,鏡片的失效總會在未來的某一時刻發生。

到時候再說吧。醫生說。度數要雷射掉什麼的,也不是太難。

我卻好像沒辦法就這樣信服。總覺得那個能被毫無障礙地直視、把握的世界,早就被剝奪掉了。所具有的此時此刻,包含這張鏡子裡的臉孔,是一項暫時借來,隨時會被沒收回去的事物。

這樣的世界還能維持多久?

我把開始陷進沙子裡的腳抬起。在這個沙灘站得太久,鞋已經滲入外來的暖意。瞇起眼睛,試著辨認周圍陌生而刺眼的風景。我還有一個下午的湖得環。

我在德國住的房間很白。白色的牆,桌面,衣櫃,暖氣機,床架,窗框。家具齊全,沒有窗簾。但九月的日光在七點前就亮起,我在醒來之前通常先是感覺到被曝曬的身體,像一隻絕望的蝸牛。

想起老家的房間那扇落地窗。海線的小鎮一整年都吹著帶沙的大風,窗只開一個小縫整座房間就勻上一層塵灰,夏天直射的陽光讓房間匯集了所有熱氣,並且晚上總會有蟑螂沿著隙縫爬進。我小時候父親指著電影裡那些大片大片的落地窗說,外國人都是這樣蓋房子的。父親很懊惱他當時沒把房子的天花板設計得更低,像那些美國影集的公寓場景。

我小時候學校裡有種懲罰叫做望遠凝視,其實就是站在窗前罰站,但說盯著外面的綠景能護眼又靜心,實在非常划算。也許就是望遠凝視太少我的視力才會這麼糟,一意識到這件事之後,像是要彌補什麼似地我一有空就往我的落地窗外看。灰綠色的山丘,芋頭水田,風力發電機,鐵皮工廠,砂石場和機械手臂。小鎮天氣一壞的時候那風聲會讓人感覺很絕望好像世界再也好不起來了,望進灰撲撲的、拍打著的景色,相信自己有天就會這樣不明不白地瞎掉,一種揮之不去的預感。

我不知道其他人都是怎麼跟他們的近視相處的:我不知道為什麼他們都能覺得無所謂。水晶體無法回逆的變形,世界日復一日的塌陷:動亂、戰爭、愈來愈熱的天氣和滅絕的物種,膨脹的星球。技術使我們獲得某種事情得以挽救的錯覺,然而衰變只是被掩蓋了仍然持續發生。也許不是這樣也許是我太悲觀了。也許是我還沒把度數雷射掉的關係。

也許是我在小鎮聽太多風了。妳有能力應該要去更遠的地方,快逃。我父親說。

環湖環到一半我開始懷疑自己為什麼選擇在這麼明亮的下午出門,可能只是一種模仿來的新習慣,像是島上似乎也開始流行日光浴和野餐。陽光曬在背上的確很暖,但這暖意無關汗水和熱讓我感覺很怪──我仍然無法就這麼背棄舊有的體感。儘管我有點忘記夏天,有點忘記那海島熟悉的溼熱敷在身上是什麼感覺。且就算是很冷的天氣,我還是習慣站在影子裡,像是小時候面對室外的一片燦爛時,畏光的習性能安放的一小處涼意。

在影子裡想著,我不要再出去了。

後來還是沒把湖環完。下午四點天空就近乎全暗,於是像前幾次一樣悻悻然在地圖上留下座標,沿著已經塌下來的樹蔭折返。整條道路只有我,唯一值得注意的是湖邊有個人在搖呼拉圈,以及一匹馬和牠的騎士噠啦噠啦地靠近又遠離。我看著馬蹄消失的那端,暮光落下的角度和明度剛好。最適合拍照的Golden Hour。繞回Hundstrand,狗群和嬉鬧的兒童散去很多,湖面零碎的水光像是天空被撕成一角一角餵給那些鳥,恰好的光度都是吃剩的夕陽。

我按開相機,發現記憶卡剩下五張照片的空間,拍了四張,然後電池沒電。口袋一摸發現忘了帶備用電池。算了。我想。無法記錄這個時刻讓我又感覺自己是個浪費的人。都來這麼遠了。

我之後還會再來歐洲嗎?這裡的冬天太冷了,太疲憊,太難。視訊電話的這端我想盡一切說詞抱怨,同時感覺愧疚:交換的一年結束也並不是不重返,我只是無法信任任何離開。離開總令人無法確保,能回去的地方是不是還在。

面對那廣闊的湖景,我站在這下午的沙上,手掌掩著額際,轉過身去,意識到儘管在這麼冷的國度裡,我還是很討厭陽光曬在臉上的感覺。

且在那些電話裡,我總是無法形容這種念頭:在這異國,難得且溫暖的晴天底下,無雲的天空有種高緯度的藍,一切整齊、乾淨、靜寂,事物皆浸泡於日光的灼白朦朧;遠方的路朝我友善展開,世界曬在脊椎上,很暖,而原地的我看著腳下異常清晰的影子,不知道為什麼只感覺非常悲慘。

天氣終究會暖起來的。聽說在那樣的夏天,天色一直到晚上十點還不會完全暗去。近乎永恆的晴朗:房間是一種要焚燒起來的明亮,對面的白牆掛著散也散不去的、自己的影子。他們說好天氣妳應該多出去走走。

然後真的到了夏天。夏天我終於交到一些朋友,和P去了湖邊。P從小在多湖的國家長大,我沒在任何開放水域下水過。距離岸邊不逾十公尺已經踏不到底,冰涼的湖水淹及下巴,我第一次湧起那種明白自己真的會死的恐慌。拚命吸氣,掙扎,腳掌接連的僵痛和抽筋。一旁的P拉起我。

我覺得我的問題其實不是踏不到底,漂在湖裡的我顫抖斷續地用德文告訴P。而是因為之前的每次下水都戴著蛙鏡,看清水底會讓我比較安心。我練習過在水中睜眼,但是很痛,痛讓我更慌更往下墜。

P搖搖頭,說,反正水裡很暗,其實什麼都看不見。

那怎麼知道游了多遠?我問。

就閉上眼不斷前游,累了就自己折返,總會到岸。P說。

但這聽起來還是太過安逸了,這麼歐洲的答案。不必擔心潮汐和大浪的凶險、倏然就變冷起風的天氣,不必擔心海和海另一端的威脅,輕易就靜止在夠好的天氣裡,輕盈地恆定。

我漂浮了起來,驚訝於一切如此容易。迎面朝光還是令人感覺無路可逃,但勢必得練習一種承受的姿勢,為了不再下沉。我感覺睫毛沾滿滾燙的光,天空仍像三月,一片雲也沒有,世界從這個角度看如此平整、均勻,那種毫無瑕疵又令我想哭。

閉上雙眼,在這無比脆弱暴露的時刻裡,在這片光裡找到最後一片漆黑。躲進去。一種抵抗的姿勢。不知道過了多久,漂離岸邊多遠。

我們最終要抵抗的究竟是什麼?我不知道。我不知道。●

發燒文章