您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】 翁禎翊/你在暗中守護我 - 2之2

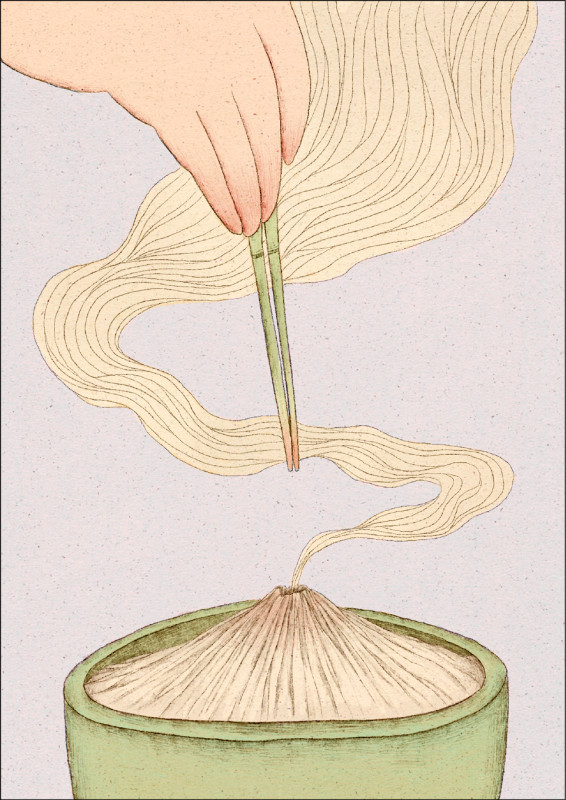

圖◎徐至宏

圖◎徐至宏

◎翁禎翊 圖◎徐至宏

如果最害怕的事情是工作出問題,那工作上有沒有能夠理解這些事,然後也能夠為你做主的人?

這是諮商師當初的提議。不過其實隨著台南的日子離我愈來愈遠,我對於諮商過程的很多細節,都漸趨模糊。少數能夠肯定的是,找完庭長後,當我再下一次進到諮商室裡,一開頭我是這麼說的:「我好像真的找到一個那樣的人了。」

庭長那天陪我說話直到天黑,窗外安平港的燈桿與起重機安靜發亮,標示出海的邊界與範圍。要離開前,他跟我說,還有什麼想說的、今天來不及說的,隨時可以再過來。不要自己一個人悶著。

「不要客氣,隨時再來。」這種話通常是客套,但看到庭長又是揮著手、又是篤定地望著我,我也就此把它當真了。在接下來的日子,直到離開法院換去地檢署實習前,每當焦慮的生理反應出現、回去宿舍躲起來的念頭無法遏止的時候,我就會上樓敲開庭長辦公室的門。

庭長當然不會閒閒沒事無時無刻待在辦公室裡。可是當他在的時候,他幾乎就會把整個午後時光留給我,一邊聽我說話,一邊問我要不要吃這個、喝那個。「傾聽」如果存在一個比較級的詞彙,那應該就是「理解」;而如果比「理解」還更高級的話,我會說,是「保護」。被保護時,不論對方是誰,你會敢於放心地直視他的眼神。當我不再是頭低低地、怯怯地坐在庭長面前以後,我發現窗邊座位的他,正好會把刺眼而西斜的太陽擋住。這種時候,視野便不會過曝,而只是單純的明亮。外頭天空的藍、海水的藍,都因此清晰可見。

而騷擾和恐嚇還是沒有消失,即便我已經關閉了所有社群軟體,只留下Messenger和LINE與身邊的人維持必要聯繫。但也因為Messenger和Instagram整合在了一塊,經過繁複的交叉比對,我找到了不斷傳出訊息的人究竟是誰。而且所謂「找到」,不只是單純依靠推理,還有手握令人無法反駁的證據。甚至我能夠無數次重現自己的證明過程。

知道「真相」的那個下午,第一時間,我自然是去庭長辦公室報到。

騷擾我的人,是某個讀者。

我和他,只有在某一次公開座談的場合見過面。

庭長問我,這樣有安心一點了嗎?我不知道該點頭還是搖頭。「因為……知道是誰做的以後,心裡反而有更多疑惑了。」我誠實地說,「我不懂為什麼要這樣對我,明明……明明他是一個一直說有多喜歡、多喜歡我的書,我的書對他而言有多重要的人。」

庭長沒有立刻回應我,他轉過身,從架子上抽了個東西出來。就是我的書。他拿在手裡翻來翻去,接著才開口:「我也很喜歡啊。很羨慕你的單純,可是讀的時候,另一方面也會擔心你受到很多傷害。」

「這世界、這工作,有很多地方和你想像的是不一樣的。」

「我不會和你說『醒醒吧、不要這麼傻又這麼天真』這種話,但也不會真的想要看到你們任何一個人踢到鐵板或嘗到苦頭。」

「當老師能做的,就只有看著你,然後讓你用自己的方式去認識這個世界。頂多在你危險的時候出現在你身邊、把你拉住這樣。」

庭長說著說著,把書攤開到了扉頁,遞給我簽字筆。同時他又改口說道:「也不能說自己是老師啦。我不過就是比你們早開始工作幾年而已,但不知道、不明白的地方,一直還是很多。」

「就像你的疑惑,我也一直都有。你真的分發以後,卷宗封面寫著你的名字、你要面對形形色色的人,可能也就要和這樣的困惑一輩子共存下去。」

「聽起來好像很沉重對不對?所以呢,我希望的是,我們都能讓工作以外的生活好過點。」

「不要覺得占用我的時間很抱歉。我知道這些事對你來說很重要,可是對我來說也是。」

庭長看著我,堅定卻又親人的眼神,打從我第一次進到他辦公室時起,便始終如一。

我接過簽字筆,本來想要在書上留個句子,但想來想去,好像怎麼樣都比不上他對我說過的話。到頭來只能一筆一畫,慢慢地、用力地寫下自己的名字。

如果沒有那些話、沒有那些午後,不知道現在的我會是什麼樣子。直到今天,我對安平的海都還是抱著一種特殊的情感,且那不是單純因為久住久待所能建立或複製而來。像是找到了、擁有了一個可以靠岸的碼頭。岸邊還是有碎浪有暗流,可是船隻泊好、錨繩拴好之後,遠遠看去,也終將如同平靜無波。

●

車子離開法院,上了交流道,時間顯示的是凌晨3點10分,大概還有半個小時才會到家。有些人難免問我,這樣值完班開完庭,深夜開車回去會不會精神不濟。我的答案是,那反而是當天精神最好的時候。羈押也好、交保或無保請回也好,我都會忍不住反覆回想剛才的決定,不停問自己,剛剛諭知的內容有沒有哪裡不夠周到。

當林先生看到押票真的放在自己眼前,必須按下指印時,低聲下氣地問道:「法官,我可以再問最後一個問題嗎?」

法院指派的辯護律師本來作勢要打斷他,和他說,開庭結束了,有什麼等提起抗告或聲請具保停押的時候再講。但我示意沒關係,「可以,你請說。」

「那我本來明天公司排的班要怎麼辦?」

「你趁現在跟律師講你的公司名稱還有聯絡方式,請律師幫你向公司說明。」這是公式般的回應。

幾近空曠的高速公路上,我一直想到法庭裡最後這樣的問答。林先生在警詢筆錄留下的個人職業是物流司機,他的提問,其實我在開庭過程中,就已經想到了。羈押幾乎代表他會失去這份工作。說內心沒有任何一點猶豫或遲疑,那是不可能的。

同理一個真真實實出現在自己眼前的人可能沒那麼困難。但是,要同理一個遠在他處、只不過在卷宗堆裡或筆錄紙上出現的名字,就有其不容易的地方。

因為不容易,所以珍貴。如果沒有類似的經驗,我能夠如此嗎?

而我們又有哪個誰,能夠擁有這世界上其他任何一個人全部的經歷?

顯然不可能的吧。那這樣往後要怎麼面對各式各樣的案件與人生才好……?

遠光燈往前探向夜的最深處。輪胎經過一個又一個伸縮縫而起起伏伏時,我也跳躍地冒出這些念頭。

有過什麼經驗固然重要,但更重要的好像是,遇見過什麼樣的大人。

因為想要變成那樣的大人,冥冥之中就將得到某些能力、學會某些事情。

我在飛速行駛的沿途暫時得出了如此結論。

「不要害怕」、「我會幫你」、「你很重要」。曾經在諮商室或辦公室一直努力表現鎮定又堅強的我,想起庭長說過的這些話,於此刻一片黑暗之中,竟如釋重負地想要淚流。●

網友回應