您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【洛杉磯傳真】 當抗議成為民主機制

◎王丹

今年6月,全世界很多國家不約而同地發生大規模群眾上街遊行的事件。為此,6月底的《經濟學人》雜誌專門以「抗議遊行」為當期主題,並配發了一篇評論。這篇評論介紹說,在過去的一週時間裡,全球三個洲都發生了抗議示威。在巴西,人們上街反對高額的公交費用;在土耳其,人們對一項建築工程說不;在印尼,人們拒絕接受燃料價格的上漲;保加利亞人則要杜絕政府的任人唯親。在歐元區,人們反對的是緊縮財政政策。《經濟學人》的這篇報導如果再遲兩個月發表,一定還會加上台灣的二十五萬白衫軍在凱達格蘭大道為冤死的士兵討公道,以及反對政府強拆的「拆政府」行動。

短短幾個月,全球爆發的這一連串民眾抗議遊行活動,雖然區域和目的不同,但是《經濟學人》還是從中看到了一些類似的特點。他們的評論指出,「阿拉伯之春」似乎掀起了一陣反對一切的浪潮。如今,示威活動的組織不再倚賴工會或其他遊說組織。正如在巴西,一小批有明確目的的人發動了示威,由於沒有組織性,他們很快就解散了,但也正是因為缺乏組織限制,懷有不同訴求的人們都出現在街頭,示威火焰迅速燎原。這段評論如果沒有標明是針對巴西,我們一定會以為這是在說台灣的白衫軍抗議。巴西和台灣,遠隔萬里,但是群眾抗議的形式和新的特點如出一轍,這正是《經濟學人》感到興趣之處,也是我們不能不思考的地方。

它至少說明,新型的社會抗議運動的形成,有著全球化背景下相同的社會環境和技術條件(如網路)的背景。台灣的群眾事件絕不是特例,它是全球性社會運動的在地表現。正如《經濟學人》敏銳觀察到的:「在全球各地,示威活動的組織速度不同,但參與者大都是普通的中產階級。對他們來說,示威既是對腐敗、低效率的傲慢當局的憤怒的表達,也是一場尋歡作樂。」再一次地,我們彷彿又看到了台灣最近的社會運動的影子。結論是,即使在民主國家,大規模的公民運動也愈來愈成為正常的政治機制之一。

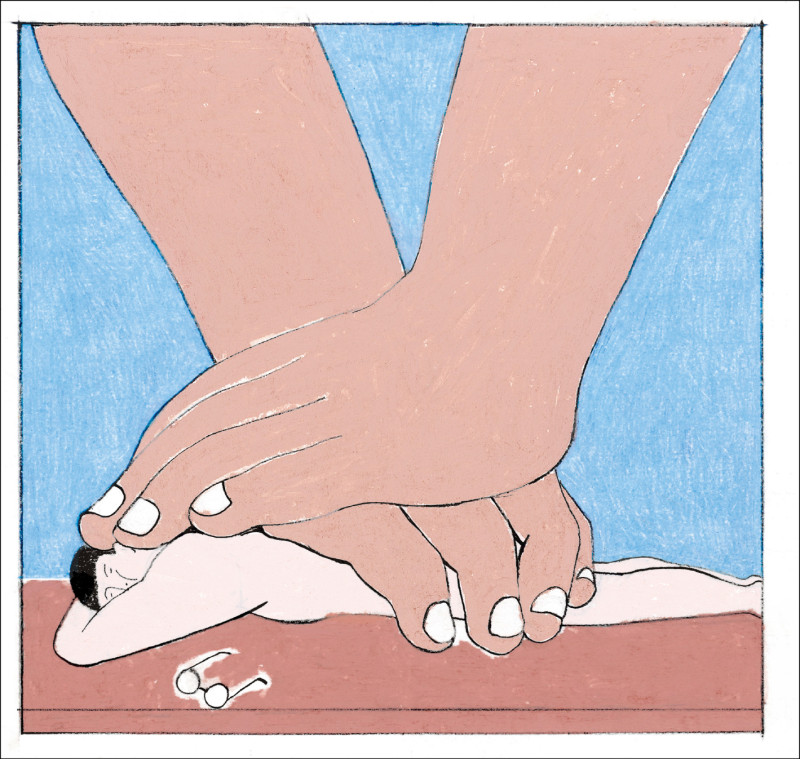

對人民上街心懷疑慮的人,都應當看看這篇報導,就會知道:上街是人民行使公民權利的一種普通而且正常的手段,是一個社會的運轉機制出現問題的正常反應,是全世界各種國家都存在的普遍的集體行為。這絕不是什麼激進,不是什麼不穩定的表現,更不是民粹暴力,這是正常的政治現象。它只說明了一個問題:那就是社會出了問題。是社會出問題導致人民上街,而不是人民上街導致社會出了問題。

在新的社會發展的框架下,人的思維,尤其是統治者的思維也應當與時俱進,應當把人民上街看做正常現象。那些覺得人民上街不正常的政府,一定是不正常且心懷鬼胎的政府;那些覺得人民上街不正常的人,一定是自己不正常且心懷鬼胎的人。●

網友回應